confiâmes à MM. Lancret et Chabrol le soin d’achever les opérations nécessaires

à la rédaction d’un projet. Ces ingénieurs, ayant terminé le plan de ce canal,

dont le capitaine du génie Picot de Moras avoit déjà levé une partie, firent sur

ce travail un mémoire, qui fut imprimé au Kaire. Nous dirons ce qu’il importe le

plus de connoître de ce mémoire, auquel nous renvoyons pour de plus grands détails

(i) : à ces premiers renseignemens nous ajouterons ceux qu’ont depuis fournis

les ingénieurs Moline et Regnault, qui ont été chargés de l’entretien de ce canal.

C est d après toutes ces données et la connoissance que nous avons acquise des localités,

et sur-tout d’après les derniers événemens de la guerre, ceux de la rupture du

canal et de 1 inondation du lac Maréotis, que nous avons rédigé ce Mémoire.

Le cours extrêmement sinueux de ce canal fait assez connoître qu’il a été formé,

à différentes époques, de diverses parties de canaux des villages par lesquels il passe.

On ne sait à quel temps reporter l’époque du comblement de la branche Cano-

pique; mais on voit,par le rapport d’el-Edriçy, que dès i 153 cette branche étoit

déjà fermée, puisque le canal d’Alexandrie avoit son embouchure à Foueh.

On doit regarder comme l’ancien canal d’Alexandrie, ainsi que nous l’avons déjà

dit, la partie inférieure de son cours actuel, depuis Alexandrie jusqu’au village

d’el-Nechou, et même jusqu’à 15,800 mètres [8106 toises] au-delà, à Birket,

village qui doit occuper un des points de l’ancienne branche Canopique : la partie

supérieure de Birket jusqu’à Rahmânyeh, est l’ouvrage des Arabes. Ce canal, qui

traverse les provinces de la Bahcyreh et d’Alexandrie, est aujourd’hui dans un très-

mauvais état : à sa prise d eau dans le Nil, et dans la première lieue de son cours, il

n’a qu’une largeur de cinq à six mètres ; ses digues forment une chaîne continue de

dépôts de terres provenant des curemens annuels du canal, et dont l’élévation nuit

à la navigation, en empêchant le vent de donner dans lés voiles des barques. Au-

delà, des parties plus resserrées ou plus sinueuses retardent le cours des eaux, qui

trouvent encore des obstacles dans des contre-pentes de son lit. Dans d’autres

endroits, des digues basses que l’on aperçoit à peine, et très-distantes les unes des

autres, donnent au canal une largeur vague et indéterminée. Ailleurs, traversant

une plaine inférieure à son lit, ses rives nues et désertes sont dominées çà et là par

des monticules de décombres d’anciennes habitations, témoins irrécusables de la

dépopulation d’une province et d’un état florissant qui n’est plus ; l’aspect en est

plus affreux encore que celui des déserts, par les souvenirs qu’il rappelle. Plus loin

le canal passe entre les deux lacs Mâdyeh et Maréotis, qui en baignent les digues

sur une grande étendue de son cours inférieur, et dont quelques parties foibles,

construites en terres légères et sablonneuses, ou en maçonnerie, menacent toujours

d’être entamées' et emportées par les eaux de la mer. Enfin Je canal

contourne, au sud, la ville d’Alexandrie, où, après avoir rempli les citernes par

les quatre aqueducs souterrains qui en dérivent, il entre dans l’enceinte de la

ville, et, sous la forme d’une aiguade, se perd à la mer, dans le port vieux, par

le dernier de ces aqueducs.

(0 V°ytl D écade E gyptienne, tome I I , pages o jj- z p , ou M ém oires sur l’E gypte, tome I I .

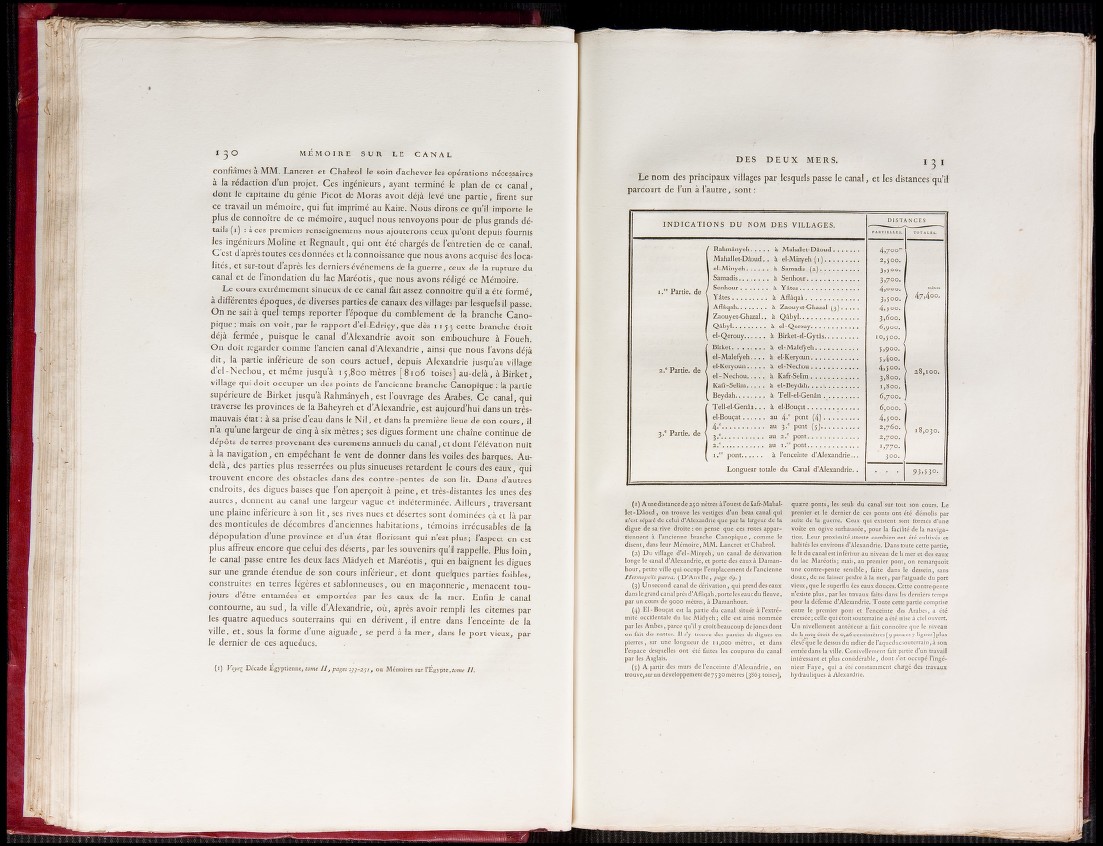

Le nom des principaux villages par lesquels passe le canal, et les distances qu’il

parcourt de l’un à l’autre, sont :

I N D I C A T I O N S D U N O M D E S V I L L A G E S .

D I S T A N C E S

PARTIELLES. TOTALES.

R ahm ân y eh . . . . à M aha llet-D âou d ................. 4 ,7 0 0 "

Mahallet-Dâoud. à el-Minyeh ( 1 ) ....................... 2 ,50 0 .

3 ,50 0.

Samadis................. à Senh ou r................................... 3,70 0 .

i . ie Partie, d e 1

S en h o u r ...............

Y á t e s .......................

à Y â t e s ........................................

à A f lâ q a h ....................................

4 ,o o o .

3 ,50 0.

mètres

) 4 7 ,4 o o .

I Aflâqah.................... à Zaouyet-Ghazal ( 3 ) ............ 4 ,50 0 .

Za ou y e t-G h a zal.. à Q â b y l........................................ 3 ,600 .

Q â b y l...................... à e l-Q e ro u y ................................• 6,90 0.

e l-Q e rou y .............. à Birket-e l-Gytâs...................... 10 ,500 .

B irk e t...................... à. e l-M a le fy eh ............................ 5,900.

e l -M a le fy e h .. . . à el-Keryoun............................... 5,4o o .

2 .0 Partie, de <

el-Keryoun............

e l-N e c h o u ............

à e l-N e c h o u ...............................

à. Kafr-Se lim............................. ..

0 o’

0 0

tst OO

PO

1 2 8 ,10 0 .

Kafr-Se lim............ à e l-B e y d a h .. . . -....................... I ,80 0 .

Beydah................... à T e ll-e l-G en ân . .................... d ,7 00.

T ell-el-G enân. . . à el-B ou ça t.................................. 6,000.

el-B ou ca t.............. au 4 *° p o n t (4 ) .....................

00

3*c Partie, d e { 4 .” ............................

3-°- ■ ■ • ................

au 3.® pont (5 ) .........................

au 2.® p o n t ..................................

2 ,7 6 0 .

2 ,70 0 .

5 l8 ,0 3 0 .

O c 1 ,7 7 0 .

i . cr p on t.............. à l ’enceinte d’Alex an d r ie . . . 300. 1

Longueur totale du C an a l d’A le x a n d r ie .. 9 3>53°*

(1) A une distance de 250 mètres àl’ouest de Kafr-M ahal-

let-D â o u d , on trouve les vestiges d’un beau canal qui

n’est séparé de celui d’A lexandrie que par la largeur de la

digue de sa rive droite : on pense que ces restes appartiennent

à l’ancienne branche C an o p iq u e, com m e le

disent, dans leur M ém oire, M M . L ancret et C habrol.

(2) D u village d’el-M inyeh, un canal de dérivation

longe le canal d’A lexandrie, et porte des eaux à D am an-

ho u r, petite ville qui occupe l’em placem ent de l’ancienne

Hermopolis parva, (D ’A nville, page 6p. )

(3) U n second canal de dérivation, qui prend des eaux

dans le grand cariai près d’A flâqah, porte les eaux du fleuve,

par un .cours de 9000 m ètres, à D am anhour.

(4) E l - Bouçat est la partie du canal située à l’extrém

ité occidentale du lac M âdyeh ; elle est ainsi nom m ée

par les A rabes, parce qu’il y croîtbeaucoup de joncs dont

on fait des nattes. II s’y trouve des parties de digues en

pierres, sur une longueur de 11,000 m ètres, et dans

l’espace desquelles o n t été faites les coupures du canal

par les Anglais.

(5) A partir des m urs de l’enceinte d’A lexandrie, on

trouve,sur un développem ent d ey jjo m è tre s [3863 toises],

quatre p onts, les seuls du canal sur tout son cours. Le

prem ier et le dernier de ces ponts ont été dém olis par

suite de la guerre. C eux qui existent sont formés d’une

voûte en ogive surhaussée, pour la facilité de la navigation.

L eur proxim ité atteste com bien ont été cultivés et

habités les environs d’A lexandrie. D ans toute cette partie,

le lit du canal est inférieur au niveau de la m er et des eaux

du lac M aréotis; m ais, au prem ier p o n t, on rem arquoit

une contre-pente sensible, faite dans le dessein, sans

d o u te, de ne laisser perdre à la m er, par l’aiguade du port

vieux, que le superflu des eaux douces. C ette contre-pente

n’existe plus, par les travaux faits- dans les derniers temps

pour la défense d’A lexandrie. T ou te cette partie comprise

entre le prem ier pont et l’enceinte des A rabes, a été

creusée; celle qui étoit souterraine a été mise à ciel ouvert.

U n nivellem ent antérieur a fait connoître que le niveau

de la m er étoit de 0,26 centim ètres [9 pouces 7 lignes]plus

élevé*que le dessus du radier de l’aqueduc souterrain,à son

entrée dans la ville. C e nivellem ent fait partie d’un travail

intéressant et plus considérable, dont s’est occupé l’ingénieur

F ay e, qui a été constam m ent chargé des travaux

hydrauliques à Alexandrie.

s i l i í f l i H I L Î 4 S t ; ' 1 î