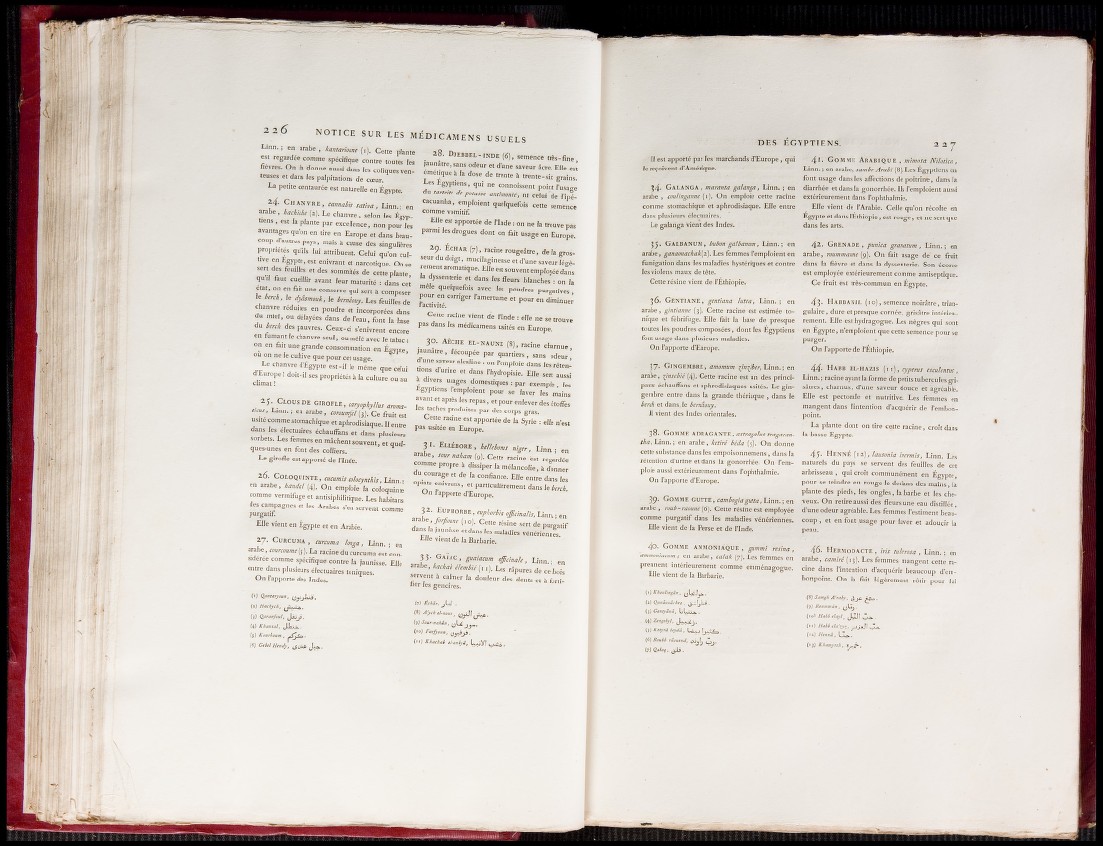

2 2 0 n o t i c e s u r l e s

’ en arabe> kantarioune [i). Cette plante

“ t «gardée comme spécifique contre toutes les

fièvres. On la donne aussi dans les coliques venteuses

et dans les palpitations de coeur.

La petite centaurée est naturelle en Égypte.

24- C h a n v r e , cannabis sa liv a , Linn.; en

arabe, hachichc (a). Le chanvre, selon les Égyp-

nens , est ia plante par excellence, non pour les

avantages qu’on en tire en Europe et dans beaucoup

d'autres pays, mais à cause des singulières

propriétés qu’ils lui attribuent. Celui qu’on cultive

en Egypte, est enivrant et narcotique. On se

sert des feuilles et des sommités de cette plante,

quil faut cueillir avant leur maturité : dans cet

état, on en frit une conserve qui sert à composer

le t i r e t , le dyâsmouk, le bcmâouy. Les feuilles de

chanvre réduites en poudre et incorporées dans

du miel, ou délayées dans de l’eau, font la base

du bereh des pauvres. Ceux-ci s’enivrent encore

en fumant le chanvre seul, ou mêlé avec le tabac :

on en fait une grande consommation en Égypte

ou on ne le cultive que pour cet usage.

Le chanvre d’Égypte est-il le même que celui

d Europe ! doit-il ses propriétés à la culture ou au

climat l

2 y C lous de girofle, caryophyllus aromat

e s Linn. ; en arabe, coroumfil (3). Ce fruit est

usité commestomachique et aphrodisiaque. Il entre

dans les électuaires échauffons et dans plusieurs

sorbets. Les femmes en mâchent souvent, et quelques

unes en font des colliers.

Le girofle est apporté de l’Inde.

M E D I C A M E N S U S U E L S

28. D je b b e l-ind e (6), semence très-fine,

jaunâtre, sans odeur et d’une saveur âcre. Elle est

émétique à la dose de trente à trente-six grains.

es Egyptiens, qui ne coiinoissent point l’usage

du tartrite dépotasse antimonié, ni celui'de l’ipé-

cacuanha, emploient quelquefois cette semence

comme vomitif.

Elle est apportée de Tlnde : on ne la trouve pas

parmi les drogues dont on foit usage en Europe.

2 p . É c h a r (7 ) , racine rougeâtre, de la grosseur

du doigt, mucilagineuse et d’une saveur légèrement

aromatique. Elle est souvent employée dans

la dyssenterie et dans les fleurs blanches : on la

mêle quelquefois avec les poudres purgatives

pour en corriger l’amertume et pour en diminuer

1 activité.

Cette racine vient de l’Inde : elle ne se trouve

pas dans les médicamens usités en Europe.

30. Aèche el- naune (8), racine charnue,

jaunâtre, découpée par quartiers, sans odeur

d’une saveur alcaline : on l’emploie dans les rétentions

d urine et dans l’hydropisie. Elle sert aussi

divers usages domestiques : par exemple , les

Egyptiens remploient pour se laver les mains

avant et après les repas, et pour enlever des étoffes

les taches produites par des corps gras.

Cette racine est apportée de la Syrie : elle n’est

pas usitée en Europe.

26. C olo quinte, cucumisco/ocynthis, Linn.•

en arabe, handal (4). On emploie la coloquinte

comme vermifuge et antisiphilitique. Les habitans

des campagnes et les Arabes s’en servent comme

purgatif.

Elle vient en Égypte et en Arabie.

2 7 . C urcuma , curcuma longa, Linn. ; en

arabe, courcoume (5). La racine du curcuma est considérée

comme spécifique contre la jaunisse. Elle

entre dans plusieurs électuaires toniques.

On l’apporte des Indes.

(0 Qantaryoun,

(») Hachych, jjUàa,.

(3) Qaranfoul, J j ü j i .

(4) K h a n ta i, JJîâ». .

(f) Kourkoum, ..

(6) C e bel H t n J } , J a i s . .

3 1 . E l l é b o r e , helhborus niger, Lin n . - e

« a b e , sour naham (9). C e tte racine est regard*

comme p ropre à dissiper la m é lan co lie , à donn,

du cou rag e e t de la confiance. E lle entre dans 1*

opiats en tv ran s , e t particulièrement dans le berei

O n 1 apporte d’Europe .

3 2 . E u p h o r b e , euphorbia officinalis, L i „ n. • ei

a ra b e , forfioune ( , o). C e tte résine sert de purgati

dans la jaunisse et dans les maladies vénériennes

E lle v ient de la Barbarie.

3 3 . G a i a c , guaiacum officinale, Lin n . - en

ara b e , kaehab élembié ( , , ) . Le s râpures de c e bois

servent à calmer la douleu r des dents et à forti-

ner les g enciv es .

(7) Échâr, J U i .

(!) A>cO.

{9) Sour-nahâtt, y ^ ,

(10) UyjjJ.

( ‘ i) Kl,achat U - i V | ■ ,

D E S É G Y P T I E N S .

Il est apporté par les marchands d’Europe, qui

le reçoivent d’Amérique.

2 4 - G A LAN G A , maranta galanga, L in n . ; en

arabe , coulinganne ( i) . O n emploie cette racine

comme stomachique e t aphrodisiaque. E lle entre

dans plusieurs électuaires.

Le galanga viént des Indes. ,

35« Galbanum , bubon gaibanum, Linn.; en

arabe, ganaouachak (2). Les femmes l’emploient en

fumigation dans les maladies hystériques et contre

les violens maux de tête.

Cette résine vient de.i’Ethiopiev

36. Ge n t ia n e , gentiana lutea, Linn.; en

arabe, gintianne (3). Cette racine est estimée tonique

et fébrifuge. Elle fait la base de presque

toutes les poudres composées, dont les Égyptiens

font usage dans plusieurs maladies.

On l’apporte d’Europe.

37* Gingembre, amomum ^in^iber, Linn.; en

arabe, ÿnsebiê (4). Cette racine est un des principaux

échaufïàns et aphrodisiaques usités. Le gingembre

entre dans la grande thériaque, dans le

berch et dans. le bernâouy.

II vient des Indes orientales.

38- Gomme adragante , astragalus tragacan-

tha, Linn.; en arabe, ketiré béda (j). On donne

cette substance dans les empoisonnemens, dans la

rétention d’urine et dans la gonorrhée. On l’emploie

aussi extérieurement dans l’ophthalmie.

On l’apporte d’Europe.

39' Gomme g u t t e , cambogïagutta, Linn. ; en

arabe , roub-raoune (6). Cette résine est employée

comme purgatif dans les maladies vénériennes.

Elle vient de la Perse et de l’Inde.

4o. G omme ammoniaque , gummi résina,

ammoniacum ; en arabe, calak (7). Les femmes en

prennent intérieurement comme emménagogue.

Elle vient de la Barbarie.

(1) Khoulingân, .

(а) Qanâouâcheq,

( j ) Getttyânâ, liL xX a . •

14) Ztngebyl,

( i ) Ketyrâ btydâ, i X o f

(б) Roubb râouend, ¿ J j -

(7) ÿ k Ü .

2 2 J

4 L Gomme A r a b 1 q u e , mimosa Nilotica ,

Linn. ; en arabe, sambr Arabi (8),Les Égyptiens en

font usage dans les affections de poitrine, dans la

diarrhée et dans la gonorrhée. Ils l’emploient aussi

extérieurement dans l’ophthalmie.

Elle vient de l’Arabie. Celle qu’on récolte en

Egypte et dans l’Ethiopie, est rouge, et ne sert que

dans les arts.

42. Grenade , punica granatum , Linn. ; en

arabe, roummanne (9). On fait usage de ce fruit

dans la fièvre et dans la dyssenterie. Son écorce

est employée extérieurement comme antiseptique.

Çe fruit est très-commun en Égypte.

43* Habbanil (10) , semence noirâtre, triangulaire,

dure et presque cornée, grisâtre intérieurement.

Elle est hydragogue. Les nègres qui sont

en Egypte, n’emploient que cette semence pour se

purger.

On l’apporte de I’Éthiopie.

44* Habb e l-h a z is (11), cyperus esculentus,

Linn. ; racine ayant la forme de petits tubercules grisâtres,

charnus, d’une saveur douce et agréable.

Elle est pectorale et nutritive. Les femmes en

mangent dans l’intention d’acquérir de l’embonpoint.

La plante dont on tire cette racine, croît dans

la basse Egypte.

4y- Henné (i 2) , lausonia inermis, Linn. Lès

naturels du pays se servent des feuilles de cet

arbrisseau , qui croît communément en Égypte,

pour se teindre en rouge le dedans des mains, la

plante des pieds, les ongles, la barbe et les cheveux.

On retire aussi des fleurs une eau distillée ,

d’une odeur agréable. Les femmes l’estiment beaucoup

, et en font .usage pour laver et adoucir la

peau.

46. Hermodacte , iris tuberosa , Linn. ; en

arabe, camiré (i 3). Les femmes mangent cette racine

dans l’intention d’acquérir beaucoup d’embonpoint.

On la foit légèrement rôtir pour lui

(8) Santgh A'raby, ¿ j a .

(?) Rottmmân, q U L .

( 10 ' Habb elaylt J U I i f .

( 1 1 ) Habbela’zyz, JJLa..

(>2) Hennâ , L L s . .

(13) Khamyreh, 8 ^ ^ .