i l Ahyaf tâ f bclknus

CTJ--M >3 — ^6^5 Oughhou akhgal ech-c/iemous

<J0 ° / " " - Tsagkrhou yâser en-nefous

^ ^ ^ ^ Gama.’ eck-chahad ou el moudâm. force du vin ( î),

I 4-

Une beauté à la taille légère a

porté les coupes à la ronde ; son

visage a fait rougir de honte le

soleil ; sa bouche captive les âmes ;

elle unit la douceur du iniel à la

(JvJx A’ileny bebent alkoroum

t y Ckâden min beny el korâm

%X> Sjè* Klamrat te^hab (l hemoum

4 .

Un jeune chevreuil, rejeton d’une

race généreuse, m’a présenté (a)

ie jus de la vigne, ce vin qui

dissipe les ennuis. Ah! combien

d’autres l’ont aiiné et ert sont devenus

fous ! ^3 a£—» Kam fata habbehâ oukâm.

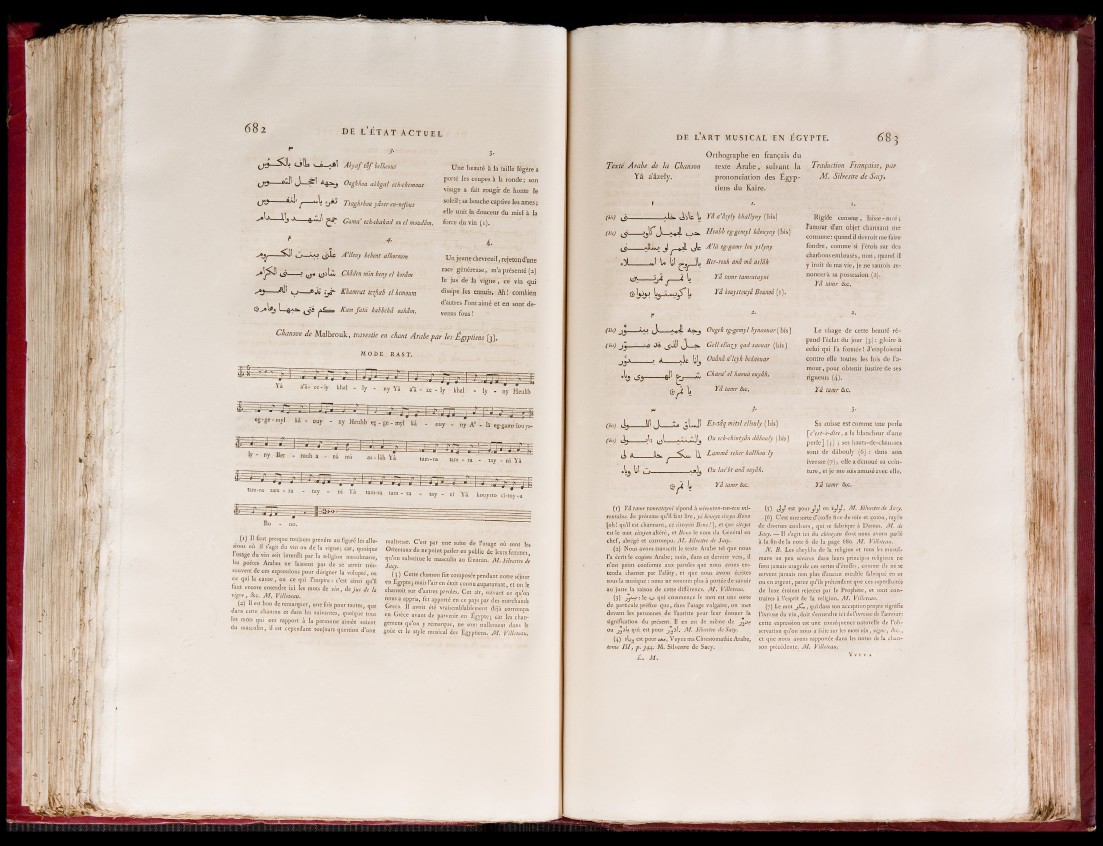

Chanson de M a lb ro u k , travestie en chant Arabe par les Égyptiens (3),

MO D E R A S T .

a a- z e - iy khal ny Yâ a’â - ze - Iy thaï - ly - ny Heubb

(1) II faut presque toujours prendre au figuré les allusions

où il s’agit du vin ou de la vigne; car, quoique

l’usage du vin soit interdit par la religion musulmane,

les poetes Arabes ne laissent pas de se servir très-

souvent de ces expressions pour désigner la volupté, ou

ce qui la cause, ou ce qui l’inspire : c’est ainsi qu’il

faut encore entendre ici les mots de vin, de Jus de la

vigne j &c. Ai, Villoteau.

(2) Il est bon de remarquer, une fois pour toutes, que

dans cette chanson et dans les suivantes, quoique tous

les mots qui ont rapport à la personne aimée soient

du masculin, il est cependant toujours question d’une

maîtresse. C ’est par une suite de l’usage où sont les

Orientaux de ne point parler en public de leurs fem.mes,

qu’on substitue le masculin Sacy. au féminin. Ai. Silvestre de

(3 ) Cette chanson fut composée pendant notre séjour

en Egypte j mais l’air en étoit connu auparavant, et on le

chantoit sur d’autres paroles. Cet air, suivant ce qu’on

nous a appris, fut apporté en ce pays par des marchands

Grecs. Il avoit été vraisemblablement déjà corrompu

en Grèce avant de parvenir en Egypte; car les chan-

gemens qu’on y remarque, ne sont nullement dans le

goût et le style musical des Égyptiens. Ai, Villoteau,

Orthographe en français du

Texte Arabe de la Chanson tex te A r a b e , suivant la

Y â a’â zely. prononciation des Ég yp tiens

du Kaire.

Traduction Française, par

M . Silvestre de Sacy,

oiW L Yâ a’âçely khallyny (bis)

Heubb eg-gemyl kâouyny (bis)

Uo J J e A' la eg-gamr lou yslyny

\/* ü — , 11. Ber-rouh anâ ma aslâh

\j Yâ tamr tamratayni

Yikouystmyâ Boùnoi (1).

Rigide censeur, laisse- moi ;

l’amour d’un objet charmant me

consume: quand il devroit me faire

fondre, comme si j’étois sur des

charbons embrasés, non, quand il

y iroit de ma vie, je ne saurois renoncer

à sa possession (2).

Yâ tamr &c.

(Us) j y

m j y

—àaj» (Jw— Ougeh eg-gemyl bynaouar ( bis )

— >0 vXâ 3 ?" Gell ella-çy qad saouar ( bis )

, a Ar Ouânâ a’ley h bedaouar

qH ?.. Chara' el hatmà ouyâh.

Yâ tamr &c.

tu,) 4 ,____ »' J ___Z. ¿ L J Es-saq mitsl ellouly (bis)

(Si,) ¿ j >'j y ! On cch-chintyân dâbouly (bis)

^ ^ ^ l i Lammâ seker hall hou ly

Ou lae’bt ana ouyâh.

V

l Yâ tamr &c.

Le visage de cette beauté répand

l’éclat du jour (3) : gloire à

celui qui Fa formée !. J ’emploierai

contre elle toutes les lois de 1’a-

mour, pour obtenir justice de ses

rigueurs (4).

Yâ tamr &c.

: 3 -

Sa cuisse est comme une perle

[c'est-à-dire, a la blancheur d’une

perle] (5) ; ses hauts-de-chausses

sont de dâbouly (6) : dans son

ivresse (7) , elle a dénoué sa ceinture

, et je ine suis amusé avec elle.

Yâ tamr &c. -

(1) Yâ tamr tamratayni répond à mironton-ton-ton mi-

rontaine. Je présume qu’il faut lire,y« koueyssiloya Bono

[oh! qu’il est charmant, ce citoyen Bono!], et que sitoya

est le mot citoyen altéré, et Bono le nom du Général en

chef, abrégé et corrompu. Ai. Silvestre de Sacy,

(2) Nous avons transcrit le texte Arabe tel que nous

l’a écrit le copiste Arabe; mais, dans ce dernier vers, il

n’est point conforme aux paroles que nous avons entendu

chanter par l’alâty, et que nous avons écrites

sous la musique : nous ne sommes plus à portée de savoir

au’ juste la raison de cette différence. Ai. Villoteau.

(3) jÿ ri : le 0 qui commence le mot est une sorte

de particule préfixe que, dans l’usage vulgaire, on met

devant les personnes de l’aoriste pour leur donner la

signification du présent. II en est de même de j jO-î

ou j j i u qui est pour j j i l . Ai. Silvestre de Sacy.

(4) üLj est pour «m. Voyez ma Chrestomathie Arabe,

tome III, p. 344. M. Silvestre de Sacy.

É . M .

(5) t i j l est pour j l j f ou ï f f . Ai. Silvestre de Sacy.

(6) C ’est une sorte d’étoffe fine de soie et coton, rayée

de diverses couleurs, qui se fabrique à Damas. Ai. de

Sacy. — Il s’agit ici du chinlyân dont nous avons parlé

à la fin de la note 6 de la page 680. Ai. Villoteau.

N. B. Les cheykhs de la religion et tous lés musulmans

un peu sévères dans leurs principes religieux ne

font jamais usage de ces sortes d’étoffes, comme ils ne se

servent jamais non plus d’aucun meublé fabriqué en or

.ou en argent, parce qu’ils prétendent que ces superfluités

de luxe étoient rejetées par le Prophète, et sont contraires

à l’esprit de la religion. Ai. Villoteau.

(7) Le mot j SZm , qui dans son acception propre signifie

l’ivresse du vin, doit s’entendre ici de l’ivresse de l’amour:

cette expression est une conséquence naturelle de l’observation

qu’on nous a faite sur les mots vin, vigne, <Sce.,

et que nous avons rapportée dans les notes de la chanson

précédente. Ai. Villoteau.

V v v v 2