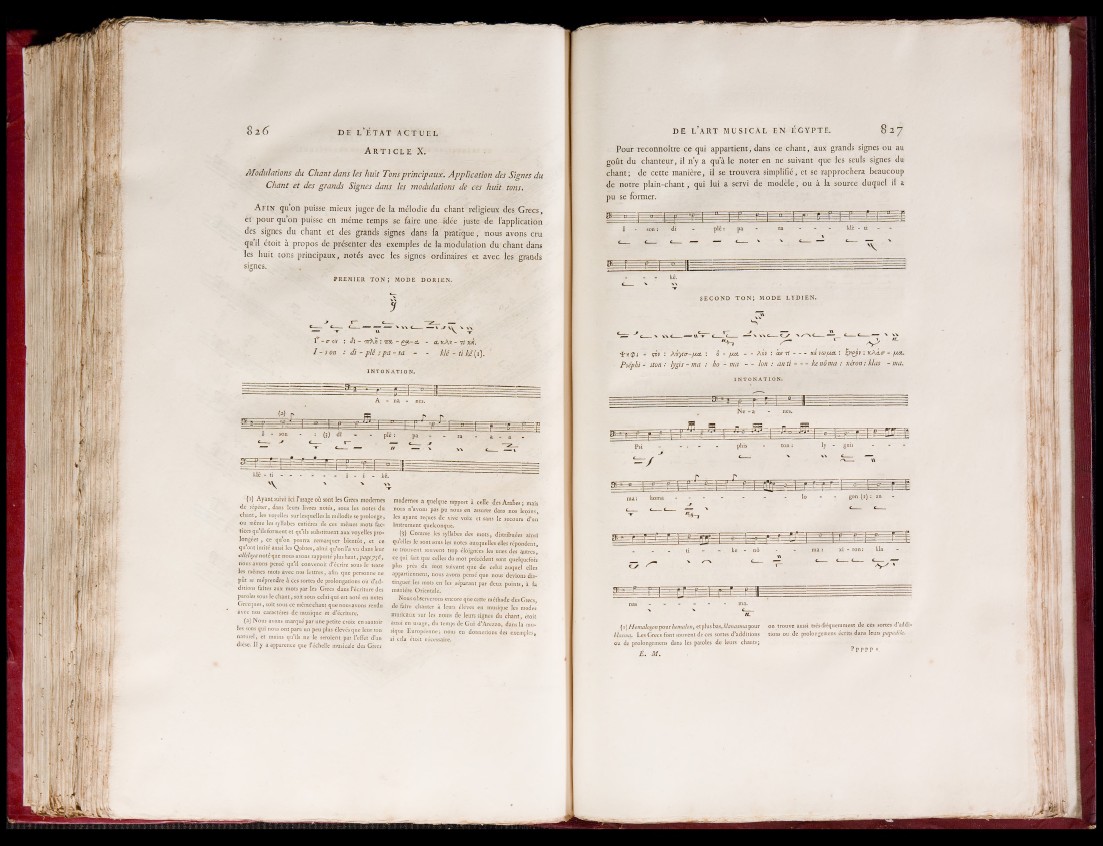

Modulations du Chant dans les huit Tons principaux. Application des Signes du

Chant et des grands Signes dans les modulations de ces huit tons.

A fin quon puisse mieux juger de la mélodie du chant religieux des Grecs,

et pour qu on puisse en même temps se faire une - idée juste de l’application

des signes du chant et des grands signes dans fa pratique, nous avons cru

qu’il étoit à propos de présenter des exemples de la modulation du chant dans

les huit tons principaux, notés avec les signes ordinaires et avec les grands

signes.

PREMIER T O N ; MODE D O R IE N .

— ' ^ 1 « J \ V T

I - <r o» : Si- •bàS : ira. - gjt-ct - a, xAtl - n *»).

/ - j o b di - flê ; pa - ra - - klé - 1i ké(i).

I N T O N A T I O N .

(i) Ayant suivi ici l’usage où sont les Grecs modernes

de répéter, dans leurs livres notés, sous les notes du

chant, les voyelles sur lesquelles la mélodie se prolonge,

ou merne les syllabes entières de ces mêmes mots factices

qu ils forment et qu’ils substituent aux voyelles prolongées

, ce qu’on pourra remarquer bientôt, et ce

qu ont imite aussi les Qobtes, ainsi qu’on l’a vu dans leur

■alleluya noté que nous avons rapporté plus haut, pagey $6,

nous avons pensé qu’il convenoit d’écrire sous le texte

les mêmes mots avec nos lettres, afin que personne ne

pût se méprendre à ces sortes de prolongations où d’additions

faites aux mots par les Grecs dans récriture des

paroles sous le chant, soit sous celui qui est noté en notes

Grecques, soit sous ce mêmechant que nous avons rendu

avec nos caractères de musique et d’écriture.

(-) Nous avons marqué par une petite croix en sautoir

les sons qui nous ont paru un peu plus élevés que leur ton

naturel, et moins qu’ils ne le seroient par l’effet d’un

dièse4. Il y a apparence que l’échelle musicale des Grecs

modernes a quelque rapport à celle des Arabes j mais

nous n avons pas pu nous en assurfer dans nos leçons,

les ayant reçues de vive voix et sans le secours d’un

instrument quelconque.

(3) Comme les syllabes des mots, distribuées ainsi

qu’elles le sont sous les notes auxquelles elles répondent,

se trouvent souvent trop éloignées les unes des autres,

ce qui fait que celles du mot précédent sont quelquefois

plus près du mot suivant que de celui auquel elles

appartiennent, nous avons pensé que nous deyions distinguer

les mots en les séparant par deux points, à la

manière Orientale.

Nous observerons encore que cette méthode des Grecs,

de faire chanter à leurs élèves en musique les modes

musicaux sur les noms de leurs signes du chant, étoit

aussi en usage, du temps de Gui d’Arezzo, dans la musique

Européenne; nous en donnerions des exemples,

si cela étoit nécessaire.

jf

Pour reconnoître ce qui appartient, dans ce chant, aux grands signes ou au

goût du chanteur, il n’y a qu’à le noter en ne suivant que les seuls signes du

chant ; de cette manière, il se trouvera simplifié, et se rapprochera beaucoup

de notre plain-chant, qui lui a servi de modèle, ou à la source duquel il a

pu se former.

I - son : di - plê : pa - ra

\

klê - ti -

V

VV

S E C O N D T O N ; MODE L Y D IE N .

WÊ . h H E Ü *i*îi(pi - çàv : À.vytcr-/uLcL : o - /jlol - - Aov : coi t! ----xs fjxt : Îznçyv : xÀctcr - fxcL.

Psëphi - ston : lygis -ma : ho - ma — Ion : anti - — kenôma : xeron: klas - ma.

I? 1

I N T O N A T I O N .

I

gon (1) : an

( 1 ) Motnalogon pour homalon, et plus bas, klanasma pour on trouve aussi très-fréquemment de ces sortes daddihlasmq.

Les Grecs font souvent de ces sortes d’additions tions ou de prolongemens écrits dans leurs papadike.

ou de prolongemens dans les paroles de leurs chants;