c i l a v o i t fait c o n n o î t r c q u e lq u e c h o s e e n E u r o p e , e t n o u s le u r ch an tâm e s au s s itô t

l a s t ro p h e d o n t n o u s v e n o n s d e p a r l e r , te l le q u e l le e s t n o t é e dans l’o u v r a g e du

P . K ir e h e r .

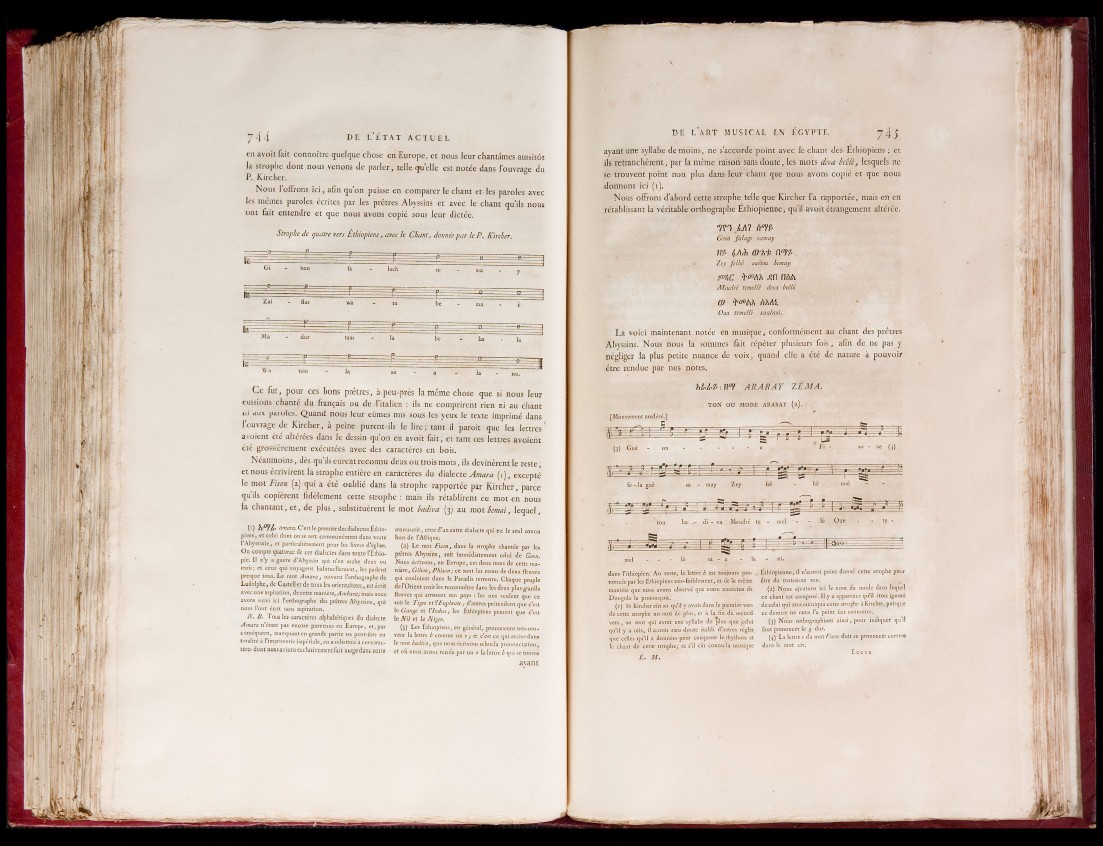

N o u s l'o ffro n s i c i , a fin q u ’o n p uis se e n c om p a r e r le c h a n t e t les p a ro le s a v e c

le s m êm e s p a ro le s é c r ite s p a r les p rê tre s A b y s s in s e t a v e c le c h a n t q u ’ils n o u s

Ont fa it e n te n d r e e t q u e n o u s a v o n s c o p ié so u s le u r d ic té e .

Strophe de quatre vers Éthiopiens, avec le Chant, donnée par le P. Kireher.

C e f u t , p o u r c e s b o n s p r ê t r e s , à -p eu -p r è s la m êm e c h o s e q u e si n o u s le u r

eu s s io n s ch a n te d u fran ça is o u d e -1 ita lien : ils n e c om p r ir e n t r ie n ni au c h a n t

n i au x p a ro le s . Q u a n d n o u s le u r eûm e s m is sous les y e u x le te x te im p r im é dans

l ’o u v r a g e d e K i r e h e r , à p e in e p u r e n t- ils le l i r e ; ta n t il p a r o ît q u e le s le t tre s

a v o ie n t é té a lté r é e s dans le d essin q u ’o n e n a v o i t f a i t , e t ta n t ce s le t t r e s a v o ie n t

é té g ro s s iè r em en t e x é cu té e s a v e c d e s c a ra c tè r e s e n b o is .

N é a nm o in s , dès q u ’ils eu r e n t r e c o n n u d eu x o u t r o is m o t s , ils d e v in è r e n t le r e s t e ,

e t n o u s é c r iv i r e n t la s t ro p h e e n t iè r e e n c a râ c tè r e s d u d ia le c t e Amara ( i ) , e x c e p té

le m o t Fison (2) q u i a é té o u b lié dans la s t ro p h e r a p p o r té e p a r K i r e h e r , p a r c e

q u ils c o p iè r e n t f id è lem e n t c e t t e s t ro p h e : m ais ils ré ta b lir e n t c e m o t e n n o u s

la c h a n ta n t , e t , d e p lu s , su b s titu è ren t le m o t badiva (3) a u m o t bernai, le q u e l ,

(«) h ° ? i . amara. C ’est le premier des dialectes Éthiopiens,

et celui dont on se sert communément dans toute

l’Abyssinie, et particulièrement pour les livres d’église.

On compte quatorze de ces dialectes dans toute l’Éthio-

pie. II n’y a guère d’Abyssin qui n’en sache deux ou

trois; et ceux qui voyagent habituellement, les parlent

presque tous. Le mot Amara, suivant l’orthographe de

Ludolphe, de Casteliet de tous les orientalistes, est écrit

avec une aspiration, de cette manière, Amhara; mais nous

avons suivi ici l’orthographe des prêtres Abyssins, qui

nous l’ont écrit sans aspiration.

N . B. Tous les caractères alphabétiques du dialecte

Amara n étant pas encore parvenus en Europe, et, par

conséquent, manquant en grande partie ou peut-être en

totalité à l’imprimerie impériale, on a substitué à ces carac-

tères dont nous avions exclusivement fait usage dans notre

manuscrit, ceux d’un autre dialecte qui est le seul connu

hors de l’Afrique.

(2) Le mot Fison, dans la strophe chantée par les

prêtres Abyssins, suit immédiatement celui de Ceon.

Nous écrivons, en Europe, ces deux mots de cette manière,

Gilion, Phison; ce sont les noms de deux fleuves

qui couloient dans le Paradis terrestre. Chaque peuple

de l’Orient croit les reconnoitre dans les deux plus gran’ds

fleuves qui arrosent son pays : les uns veulent que ce

soit le Tigre et YEuphrate; d’autres prétendent que c’est

le Gange et Y Indus ; les Éthiopiens pensent que c’est

le N il et le Niger.

(3) ^es Ethiopiens, en général, prononcent très-souvent

la lettre b comme un vj et c’est ce qui arrive dans

le mot badiva, que nous écrivons selon la prononciation,

et ou nous avons rendu par un v la lettre b qui se trouvé

a y a n t

D E L ART M U S IC A L EN EGY P T E . 7 4 j

ay an t u n e s y llab e de m o in s , n e s’a c c o r d e p o in t a v e c le ch a n t des É th io p ie n s ; e t

ils r e t r a n c h è r e n t , p a r la m êm e ra ison sans d o u t e , les m o t s deva beêlé, le squ e ls ne

se t r o u v e n t p o in t n o n p lu s dans le u r c h a n t q u e n o u s a v o n s c o p ié e t q u e n o u s

d o n n o n s ic i (1). ' • ,

N o u s o ffro n s d ’a b o rd c e t te s t ro p h e te l le q u e K ir e h e r l’a ra p p o r té e , mais e n en

ré tab lis san t la v é r ita b le o r th o g r a p h e E th io p ie n n e , q u ’il a v o i t é tran g em en t a lté ré e .

W f . â A ? 1W Geon jalâge samay

m iMh r w

Zey felhê ouêtou bemay

¡ p l i m nô/h

Meudré temellê deva beêlé

CD hhà'i.

Oua temellê saalani.

L a v o ic i m a in ten an t n o té e en m u s iq u e , c o n fo rm ém e n t au ch a n t des p rê tre s

A b y s s in s . N o u s n o u s là som m e s fa it ré p é te r plus ieurs f o i s , a fin d e n e pas y

n é g lig e r la p lu s p e t it e n u an c e d e v o i x , q u an d e lle a é té d e n a tu re à p o u v o i r

ê tr e r en d u e p a r n o s n o te s .

U°? A R A R A Y Z ÉMA.

TON OU MODE ARARAY (2). '

[Mouvement modéré.] n

(3) Gué so - ne, (4)

fe - la gué

H

ba di - va Meudré te lê Oue

dans l’éthiopien. Au reste, la lettre' b est toujours prononcée

par les Éthiopiens très-foiblement, et de la même

manière que nous avons observé que notre musicien de

Dongola la prononçoit.

(1) Si Kireher eût su qu’il y avoit dans le premier vers

de cette strophe un mot de plus, et à la fin du second

vers, un mot qui avoit une syllabe de plus que celui

qu’il y a mis, il auroit sans doute établi d’autres règles,

que celles qu’il a données pour composer le rhythme et

le chant de cette strophe; et s’il eût connu la musique

Éthiopienne, il n’auroit point donné cette strophe pour

être du ' troisième ton.

(2) Nous ajoutons ici le nom du mode dans lequel

ce chant est composé. Il y a apparence qu’il étoit ignoré

de celui qui communiqua cette strophe à Kireher, puisque

ce dernier ne nous l’a point fait connoitre.

(3) Nous orthographions ainsi, pour indiquer qu il

faut prononcer le g dur.

(4) La lettre s du mot Fison doit se prononcer comme

dans le mot sdn.

Ee-eee