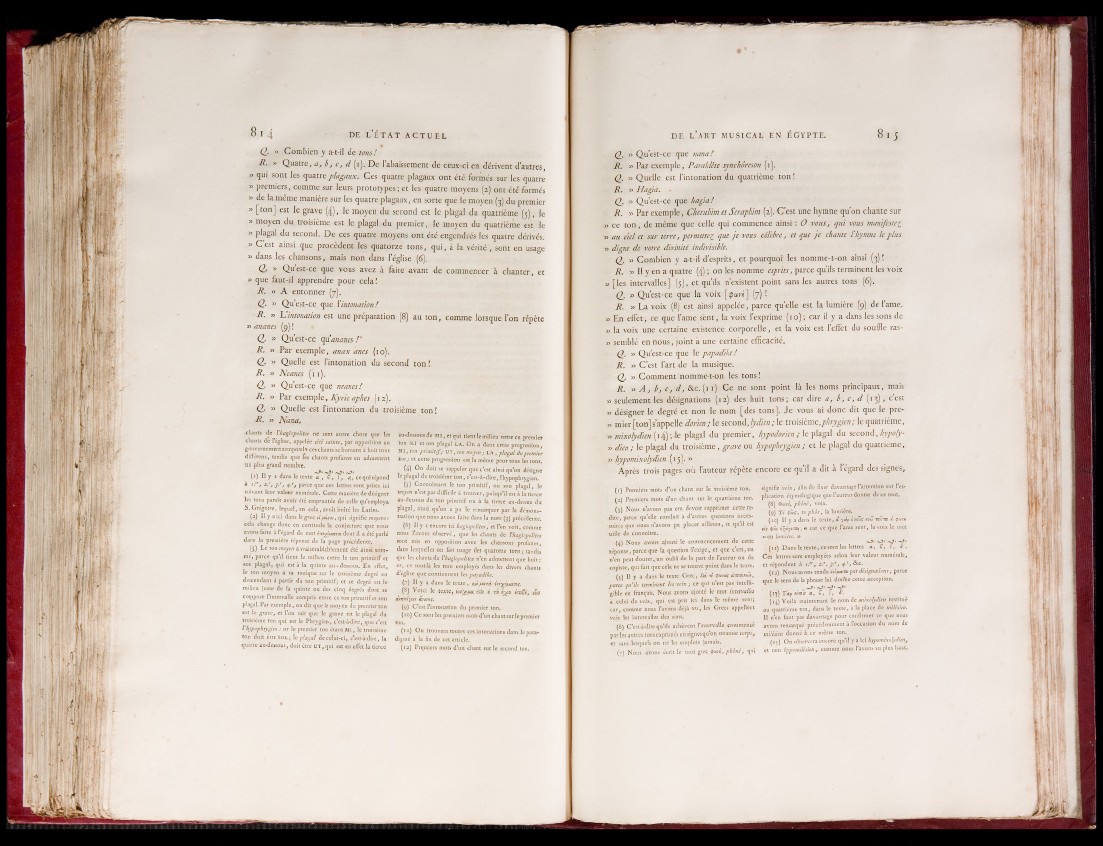

Q, » Combien y a-t-il de tons!

R. » Quatre, a, b, c, d (i). De l’abaissement de ceux-ci en dérivent d’autres,

» qui sont les quatre plagaux. Ces quatre plagaux ont été formés sur les quatre

» premiers, comme sur leurs prototypes; et les quatre moyens (2) ont été formés

» de la même manière sur les quatre plagaux,.en sorte que le moyen (3) du premier

« [ton] est le grave (4), le moyen du second est le plagal du quatrième (y), le

» moyen du troisième est le plagal du premier, le moyen du quatrième est le

» plagal du second. De ces quatre moyens ont été engendrés les quatre dérivés.

.» C’est ainsi que procèdent les quatorze tons, qui, à la vérité, sont en usage

» dans les chansons, mais non dans l’église (6).

Q_. » Quest-ce que vous avez à faire avant de commencer à chanter, et

» que faut-il apprendre pour cela.'

R.

Q. |

R. »

» ananes

d >3

R. s,

1 »

A entonner (7).

Qu’est-ce que \'intonation.'

Uinronation est une préparation

(9 ) !

Qu’est-ee qu’ananes ! ’

Par exemple, anax anes (10).

Quelle est l’intonation du second ton !

au ton, comme lorsque l’on répète

R. » Néants (1 1).

f i » Qu’est-ce que ncanes!

R. » Par exemple, Kyrie ap/res (12).

Q. 33 Quelle est l’intonation du troisième ton'

R. ss Nana.

.chants de I hagiopolites ne sont autre chose que les

chants de I église, appelée cité sainte, par opposition au

gouvernement temporel* ces chants se bornent à huit tons

différens, tandis que les chants profanes en admettent

un -plus grand nombre.

(1) II y a dans le texte a. , C, F, <4, ce qui répond

a t " » z ' > 3* > parce que ces lettres sont prises, ici

suivant leur valeur numérale. Cette manière de désigner

les tons paroit avoir été empruntée de celle qu’employa

S. Grégoire, lequel, en cela, avoit imité les Latins.

(2) II y a ici dans le grec oi puLoot, qui signifie moyens:

cela change donc en certitude la conjecture que nous

avons faite a 1 égard du mot imyùpa.’ra.dont il a été parlé

dans la première réponse de la page précédente.

(3) Le ton moyen a vraisemblablement été ainsi nomme,

parce quil tient le milieu entre le ton primitif et

son plagal, qui esta la quinte au-dessous. En effet,

le ton moyen a sa tonique sur le troisième degré en

descendant à partir du ton primitif; et ce degré est le

milieu juste de fa quinte ou des cinq degrés dont se

coippose l’intervalle compris entre ce ton primitif et son

plagal. Par exemple, on dit que le moyen du premier ton

est le grave, et l’on sait que le grave est le plagal du

troisième ton qui est le Phrygien, c’est-à-dire, que c’est

l’hypophiygien : or le premier ton étant M l, le troisième

ton doit erre SOL; le plagal de celui-ci, c’est-à-dire, la

quinte au-dessous, doit être U T , qui est en effet la tierce

au-dessous de m i , et qui tient le milieu entre ce premier

ton m i et son plagal l a . On a dans cette progression,

MI, ton primitif; UT, ton moyen; LA , plagal du premier

ton ; et cette progression est la même pour tous les tons.

(4) On doit se rappeler que c’est ainsi qu’on désigne

le plagal du troisième ton, c’est-à-dire, l’hypophrygien.

(5) Connoissant le ton primitif, ou son plagal, le

moyen n’est pas difficile à trouver, puisqu’il est à la tierce

au-dessous du ton primitif ou à la tierce au-dessüs du

plagal, ainsi qu’on a pu le remarquer par la démonstration

que nous avons faite dans la note (3) précédente.

(6) Il y a encore ici hagiopolites, et l’on voit, comme

nous l’avons observé , que les chants de l’hagiopolites

sont mis en opposition avec les chansons profanes.,

dans lesquelles on fait usage des quatorze tons ; tandis

que les chants de Y hagiopolites n’en admettent que huit :

or, ce sont-Ià les tons employés dans les divers chants

d’église que contiennent les papadike.

(7) Il y a dans le texte, xjtlpjtrtx. inyfpamç.

(8) Voici le texte, imyepa. içiy » t? üyov émCn, oïo?

àntxiyiiv civavtç.

(9) C’est l’intonation du premier ton.

(10) Ce sont les premiers mots d’un chant sur le premier

ton.

(11) On trouvera toutes ces intonations dans le paradigme

à la.fin de cet article.

(12) Premiers mots d’un chant sur le second ton.

Q. » Qu’est-ce que nana!

R. si Par exemple, Paraklête sync/tbreson (i).

Q, ss Quelle est l’intonation du quatrième ton '

R. ss H ag ia .

Q. ss Qu’est-ce que hagia!

R . ss Par exemple, Cherubim et Seraphim (2). C ’est une hymne qu’on chante sur

ss ce ton, de même que celle qui commence ainsi : O vous, tjuï vous manifeste1

ss au ciel et sur terre, permette£ que je vous célèbre, et que je chante l hymne le plus

ss digne de votre divinité indivisible.

Q. ss Combien y a-t-il d’esprits, et pourquoi les nomme-t-on ainsi (3) î

R. ss II y en a quatre (4) • on ^es nomme esprits, parce qu’ils terminent les voix

ss [les intervalles] (5), et qu’ils n’existent point sans les autres tons (6).

Qj ss Qu’est-ce que la voix [ tpwn ] (7) !

R . ss La voix (8) est ainsi appelée, parce qu’elle est la lumière (9) de l’ame.

ss En effet; ce que l’ame sent, la voix l’exprime (10) ; car il y a dans les sons de

» la voix une certaine existence corporelle, et la voix est l’effet du souffle ras-

ss semblé en nous, joint à une certaine efficacité.

Q. ss Qu’est-ce que le papadike!

R. ss C’est l’art de la musique.

Q. ss Comment nomme-t-on les tons !

R. ss A , b, c, d, &c. (11) Ce ne sont point là les noms principaux, mais

ss seulement les désignations (12) des huit tons; car dire a, b, c, d (13), c’est

ss désigner le degré et non le nom [des tons]. Je vous ai donc dit que le pre-

ss mier [ton] s’appelle dorien; le second, lydien; le t r o i s i è m e , l e quatrième,

ss mixolydien ( 14) ;-Ie plagal du premier, hypodorien; le plagal du second, hypoly-

ss dien ; le plagal du troisième, grave ou liypoplirygien ; et le plagal du quatrième,

ss hypomixolydien (t y), ss

Après trois pages où fauteur répète encore ce qu’il a dit à l’égard des signes,

(1) Premiers mots d’un chant sur le troisième ton.

(2) Premiers mots d’un chant sur le quatrième ton.

(3) Nous n’avons pas cru devoir supprimer cette redite,

parce qu’elle conduit à d’autres questions accessoires

que nous n’avons pu placer ailleurs, et qu’il est

utile de connoître.

(4) Nous avons ajouté le commencement de cette

réponse, parce que la question l’exige, et que c’est, on

n’en peut douter, un oubli de la part de l’auteur ou du

copiste, qui fait que cela ne se trouve point dans le texte.

(5) Il Y a <*ans Ie texte G rec, «b* t» <paràç diMtMir,

parce qu'ils terminent les voix; ce qui n’est pas intelligible

en français. Nous avons ajouté le mot intervalles

à celui de voix, qui est pris ici dans le même sens;

car, comme nous l’avons déjà vu, les Grecs appellent

voix les intervalles des sons.

(6) C ’est-à-dire qu’ils achèvent l’intervalle commencé

par les autres tons exprimés en signes qu’otj nomme corps,

et sans lesquels on ne les emploie jamais.

(7) Nous avons écrit le mot grec <pû>vn, phônê, qui

i r l i/

signifie voix, afin de fixer davantage-I’attention sur l’explication

étymologique que l’auteur donne de ce mot.

(8) phônê, voix.

(9) To <paç, to phôs, la lumière.

(10) II y a dans le texte, * ?«/> c wvf voit mvm « ©6>yjj

eiç çSj ; « car ce que l’ame sent, la voix le mec

» en lumière. »

«Ji ,—91 ~Sc

(u ) Dans le texte, ce sont les lettres a, C, F, S'.

Ces lettres sont employées selon leur valeur numérale,

et répondent à 2.e, ? /, &c.

(12) Nous avons rendu ¿vôpa.m par désignations, parce

que le sens de la phrase lui donne cette acception.

• ~ —31 V' ’ ( 13) T A f etmiv a , C , J , « .

( 14) Voilà maintenant le nom de .mixolydien restitué

au quatrième ton, dans le texte, à la place de milésien.

11 n’en faut pas davantage pour confirmer ce que nous

avons remarqué précédemment à l occasion du nom de

milésien donné à ce même ton.

( 15) On observera encore qu’il y a ici hypomixolydien,

et non hypomilésien, comme nous l’avons vu plus haut.

n i

I l i

Milli

«ferì

M I I I .

i l i ■

i 1 1

1

M i L