C e u x q u i ¿ h a n te n t les e x p lo it s m ém o ra b le s d ’A ’n ta r ( i ) , h é ro s qui c o n q u it l’A r a b i e

d u c ô t é de la M e k k e , le lo n g de la m e r R o u g e , se n om m e n t A'ntaryeh (2), O n

a p p e lle Zanâtyeh (3) c e u x q u i ra p p e lle n t le s hauts faits d e Z a n â ty (4) , p e r s o n n

a g e c é lè b r e , e t t r è s -v én é ré des M u su lm an s . O n n om m e Abou - zeydyeh ( j) ceu x

q u i c h a n te n t les v e r tu s gu e r r iè re s d’A b o u - z e y d (6). D ’a u tre s p o r t e n t le n om de

Zoghby (7 ), p a r c e q u ’ ils c é lè b r e n t la v a le u r q u e d é p lo y è r e n t les Zoghby dans les

c om b a ts q u i l s e u r e n t à s o u te n ir c o n t r e les Tielâly. E n fin d’a u tre s p r e n n e n t le

n om d e Helâlyeh, p a r c e q u ’ils r é c ite n t des v ers en l’h o n n e u r d e H e lâ l (8).

L e s lie u x o ù se r e n d e n t le p lu s h a b itu e llem e n t les im p ro v isa teu rs e t les mohad-

detyn, s o n t les c a fé s , p a r c e q u e là ils s o n t to u jo u r s sûrs d ’a v o ir un n om b r e u x

a u d i t o i r e , é g a lem e n t d isp o s é à les e n c o u r a g e r e t à r é c om p e n s e r leu r ta len t . L e s

g en s r i c h e s , n e fr é q u e n ta n t p o in t les c a f é s , fo n t v e n ir c h e z eu x ce s ra p s o d e s ,

c om m e ils fo n t v e n i r les m u s icien s e t les danseuses p o u r le s am u s e r , le plus

s o u v e n t à l’o c c a s io n d e ce r ta in e s ré jo u is san c e s d om e s t iq u e s , c om m e à la n a is san

c e d’un e n fa n t , le jo u r d ’un m a r ia g e , o u p o u r fê te r le s p e r son n e s q u ’ils

r e ç o iv e n t c h e z eux .

A r t i c l e X V I I .

M o u s a h h e r : leur Chant ; Instrumens dont ils se servent; leurs Fonctions' et

leurs Privilèges pendant le temps du Ramadân.

Il est une autre espèce de récitateurs et narrateurs tout-à-la-fois, dont nous

avons cru devoir faire une classe à part, parce que ce n’est pas là leur profession

habituelle; nous voulons parler de ceux qu’on n’entend que pendant le temps

(1) A ’ntar. On appelle aussi de ce nom un des

sept poëtes dont les poëmes sont nommés mo’allaqàt. Le

style de ce poëte, dit William Jones, est élevé, menaçant,

harmonieux, pompeux; il est orné de descriptions

et de belles images. Ce poëte étoit fils de Selâdy.

(2) A ’ntaryeh.

(3) Zanâtyeh.

(4) è f e Zanâty.

(5) y î Abou-^eydyeh.

(6) «>Jj j j ! Abou-^eyd.

(7) Zoghby ; ce mot paroit dériver de o i j

qui sans doute est le nom du personnage : le (j final

indique des gens de la famille de celui-ci, ou ceux qui

iui appartiennent, ou enfin ceux qui se sont dévoués

à lui, tels que ceux qui font profession de célébrer ses

exploits. II est parlé, dans les Mille et une nuits, de nains

qu’on nomme ^oghby, c’est-à-dire, couverts de poil,

parce qu’ils avoient le corps velu : peut-être les Zoghby

dont on raconte les actions mémorables, étoient-ils de

cette race. Golius, au mot dit seulement lanugine

seu pilis ejusmodi præditi, avium pulli. Nous nous

sommes procuré en Egypte, et nous avons apporté avec

nous en France, un manuscrit contenant les poésies que

récitent les rapsodes appelés du nom de Zoghby. Malheureusement,

il est incomplet; conséquemment nous

n’avons pu y puisér des notions suffisantes sur les héros

qui y figurent. Seulement nous avons été convaincus que

les faits y sont enveloppés dans une multitude de fictions.

Les principaux personnages de ce roman sont

I’émyr Sarhân et la princesse Chammah. L’émyr Sar-

hân va combattre contre les Arabes appelés Hasab, suivi

de trente cavaliers de sa famille et de vingt mille braves

de la tribu de Helâl. II se bat avec un jeune guerrier

nommé Ghânem, de la famille des Zoghby, et défait

ses troupes. Cette guerre entre les deux partis se continue

avec un égal acharnement; tout le pays, depuis la

Perse jusqu’à la Mauritanie, devient le théâtre de leurs

exploits et de mille aventures plus surprenantes et plus

merveilleuses les unes que les autres, dans lesquelles

figure la princesse Chammah.

(8) Helâl est le surnom d'Ebn-Keryât, le plus éloquent

homme de son siècle : il avoit une mémoire si

heureuse, qu’elle a passé en proverbe, et que les Arabes

disent.. . q j! Alifa^ min E bn .. . « II surpasse

» en mémoire Ebn. . .» pour prouver combien quelqu’un

a une mémoire prodigieuse.

DE L’ART MUSICAL EN EGYPTE. 725

d u ramad ân ( i ) , e t q u i se n om m e n t mousahher (2). O n q u a lifie d e c e n om

c eu x q u i to u s les jo u r s , ta n t q u e d u re le ram a d a n , a n n o n c e n t l’in s ta n t d u p o in t

d u j o u r , a p p e lé en a rab e le souhour (3 ), e t l'é p o q u e à la q u e lle d o i t se fa ire le

d e rn ie r rep as d e la n u it ; c ’e s t p o u r q u o i l’o n n om m e c e repas le sahour (4). D è s

q u ’il est fin i, il n ’est p lus p ermis au x M u su lm an s d e b o ire n i de m an g e r ju sq u ’ap rè s

le so le il c o u c h é ; ils s o n t ten u s m êm e d ’o b s e rv e r ju sq u ’à c e m om e n t la plus s tr ic te

c o n t in e n c e .

L e m o u s a h h e r r e s s em b le , sous p lus ieurs r a p p o r t s , à c e u x q u ’o n a p p e lo it bour-

nobiles dans la p lu p a r t des p ro v in c e s o c c id e n ta le s d e F r a n c e , a v a n t n o t r e r é v o lu t

io n (5) : m a is , au lie u de la s o n n e t te d o n t se s e r v o it le bournobile, e t q u i est u n

in s trum en t d é fen d u p a rm i les M u s u lm a n s , c om m e n o u s 1 a v o n s v u à 1 a r t ic le v u ,

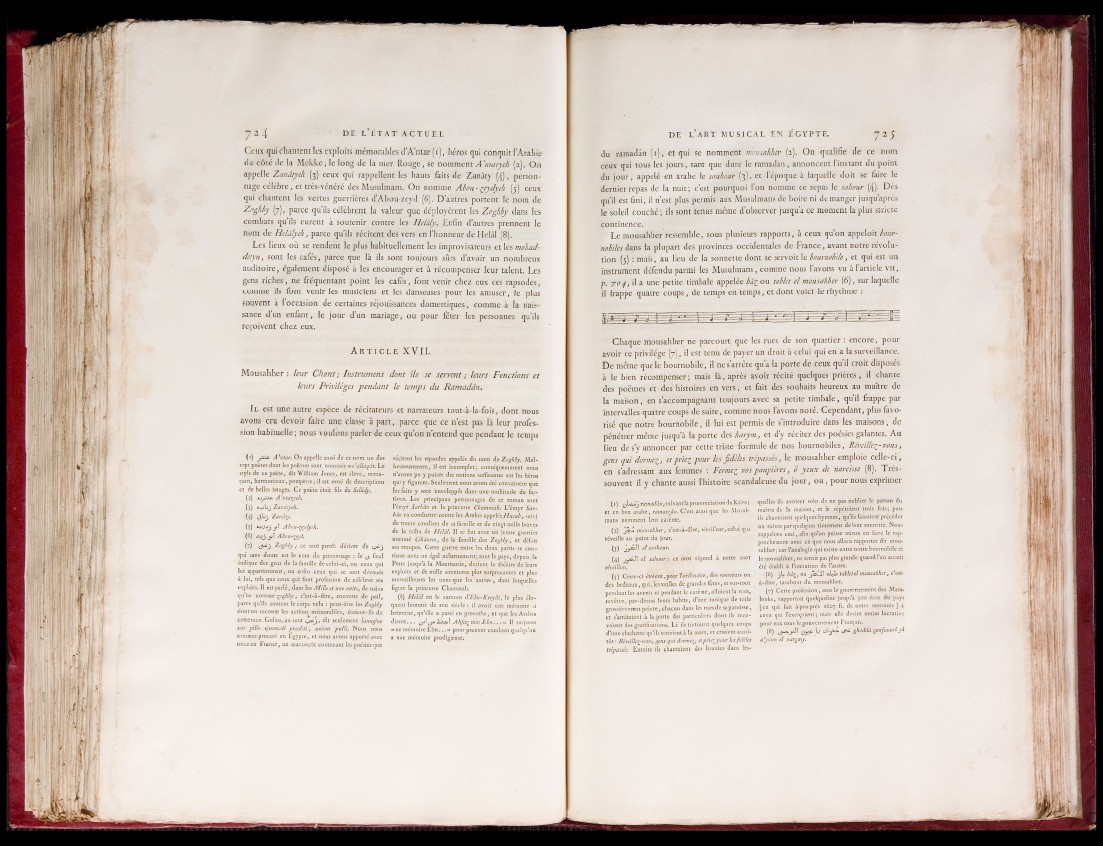

p. 704, ¡I a u n e p e t ite tim b a le ap p e lé e bâi o u ta blet d mousahher (6 ) , sur la q u e lle

il frap p e q u a tre c o u p s , d e tem p s en tem p s , e t d o n t v o ic i le rh y thm e :

C h a q u e m o u s a h h e r n e p a r c o u r t q u e le s .ru e s de so n q u a r t ie r : e n c o r e , p o u r

a v o ir c e p r iv ilè g e (7 ) , il est ten u de p a y e r un d ro it à c e lu i q u i e n a la su rv e illa n c e .

D e m êm e q u e le b o u r n o b i le , il n e s a r r e t e q u à la p o r t e de c e u x q u i l c r o i t disposes

à le b ie n r é c om p e n s e r ; mais là , après a v o ir r é c ité q u e lq u e s p r iè r e s , il ch a n te

des p o ëm e s e t des h is to ire s en v e r s , e t fa it des so u h a its h eu reu x au m a ît re de

la m a is o n , e n s’a c c om p a g n a n t to u jo u r s a v e c sa p e t it e t im b a le , qu’ il fra p p e p ar

in te rv a lle s q u a tre co u p s d e su ite , c om m e n o u s l’a v o n s n o té . C e p e n d a n t , p lu s fa v o risé

q u e n o t r e b o u r n o b i le , il lui est p e rm is d e s in t ro d u ir e dans le s m a is o n s , d e

p é n é t r e r m êm e jusqu’à la p o r t e des harym, e t d’y r é c ite r des p o é s ie s g a lan te s . A u

lieu d e s’y a n n o n c e r p a r c e t t e t r is t e 'fo rm u le de n o s b o u r n o b i le s , Reveillez-vous,

gens qui dormez, et priez pour les fidèles trépassés, le m o u s a h h e r em p lo ie c e l l e - c i ,

en s’adressant au x fem m e s : Fermez vos paupières, ô yeux de narcisse (8). T r è s -

s o u v e n t il y ch a n te aussi l’h is to ir e s can d a leu s e du jo u r , o u , p o u r n o u s ex p r im e r

(1) ramai/art, suivant la prononciation duKaire;

et en bon arabe, ramassait. C ’est ainsi que les Musulmans

nomment leur carême.

(2) j& A mousahher, c’est-à-dire, réveil'.eur, celui qui

réveille au point du jour.

(3) el souhour.

(4) el sahour: ce mot répond à notre mot

réveillon.

(5) Ceux-ci étoient,pour l’ordinaire, des sonneurs ou

des bedeaux, qui, les veilles de grandes fetes, et sur-tout

pendant les avents et pendant le carême, alloient la nuit,

revêtus, par-dessus leurs habits, d’une tunique de toile

grossièrement peinte, chacun dans les rues de sa paroisse,

et s’arrêtoient à la porte des particuliers dont ils rece-

voient des gratifications. Là ils tintoient quelques coups

d’une clochette qu’ils tenoientà la main, et crioient aussitôt:

Réveillez-vous, gens qui dormez, et priez pour éesifidèles

trépassés. Ensuite ils chantoient des litanies dans lesquelles

ils avoient soin de ne pas oublier le patron du

maître de la maison, et le répétoient trois fois; puis

ils chantoient quelques hymnes, qu’ils faisoienf prçcéder

ou suivre par quelques tintemens de leur sonnette. Nous

rappelons ceci, afin qu’on puisse mieux en faire le rapprochement

avec ce que nous allons rapporter du mousahher;

car l’analogie qui existe entre notre bournobile et

le mousahher, ne seroit pas plus grande quand l’un auroit

été établi à l’imitation de l’autre.

(6) jt ) bâz, ou jü-edil ¿LL tablet el mousahher, c’est-

à-dire , tambour du mousahher.

(7) Cette profession, sous le gouvernement des Mam-

Iouks, rapportoit quelquefois jusqu’à 500 ecus du pays

[ce qui fait à-peu-près 1607 fr. de notre monnoie] à

ceux qui l’exerçoient ; mais elle devint moins lucrative

pour eux sous le gouvernement Français.

(8) ^ > J f L t i y - i ghoddàgoufounekyâ

a’youn el nargasy.