Mais, en supposant'que cet accord résultat du système'de la musique ancienne

(car il n’y avoir pas d’apparence qu’il pût dériver d’un système de musique moderne),

comment, nous disions-nous, les anciens y auroient-ils introduit des quintes,

eux qui ne regardoient ces sortes d’accords que comme des consonnancés indirectes

ou renversées, et qui ne les avoient admises, ni dans la formation harmonique

de leur système de musique, ni dans l’accord d’aucun de leurs instrumens

musicaux! Lexemple précédent que nous considérions en faisant cette réflexion,

nous fit bientôt découvrir la solution de ce problème; elle: se trouvoit implicitement

comprise dans l’énoncé même de la question: car, la quinte étant un

renversement de la quarte, il ne s’agit que de la retourner, c’est-à-dire, de substituer

au son aigu son octave grave, pour retrouver cette quarte, et c’est-là la méthode

ordinaire qu’employoient les anciens pour faire la partition de leurs instrumens

à cordes; cest encore celle que suivent les Arabes ; c’est également celle que nous

suivons en sens inverse : elle consiste à descendre ou à moriter à l’octave du son

accordé, et à mettre cette octave d’accord avec le son précédent. Par ce moyen,

le son qui auroit fait la quinte avec le son aigu, formoit la quarte avec l’octave

grave de ce même son aigu, et ce renversement leur faisoit éviter de faire sonner

la quinte. Les Arabes ne s’y prennent pas autrement pour accorder leurs instrumens,

et il est vraisemblable que c’est ainsi que les Éthiopiens sont parvenus à

déterminer les sons de 1 accord du kissar. Ils ont eu sans doute aussi un instrument

qui leur a servi de règle pour cela, cest-à-dire, leur canon, avec lequel ils ont

déterminé^ avec exactitude les rapports harmoniques des sons de l’accord de cette

lyre; et dès que ces sons ont été fixés, voici comment ils en ont dû faire la

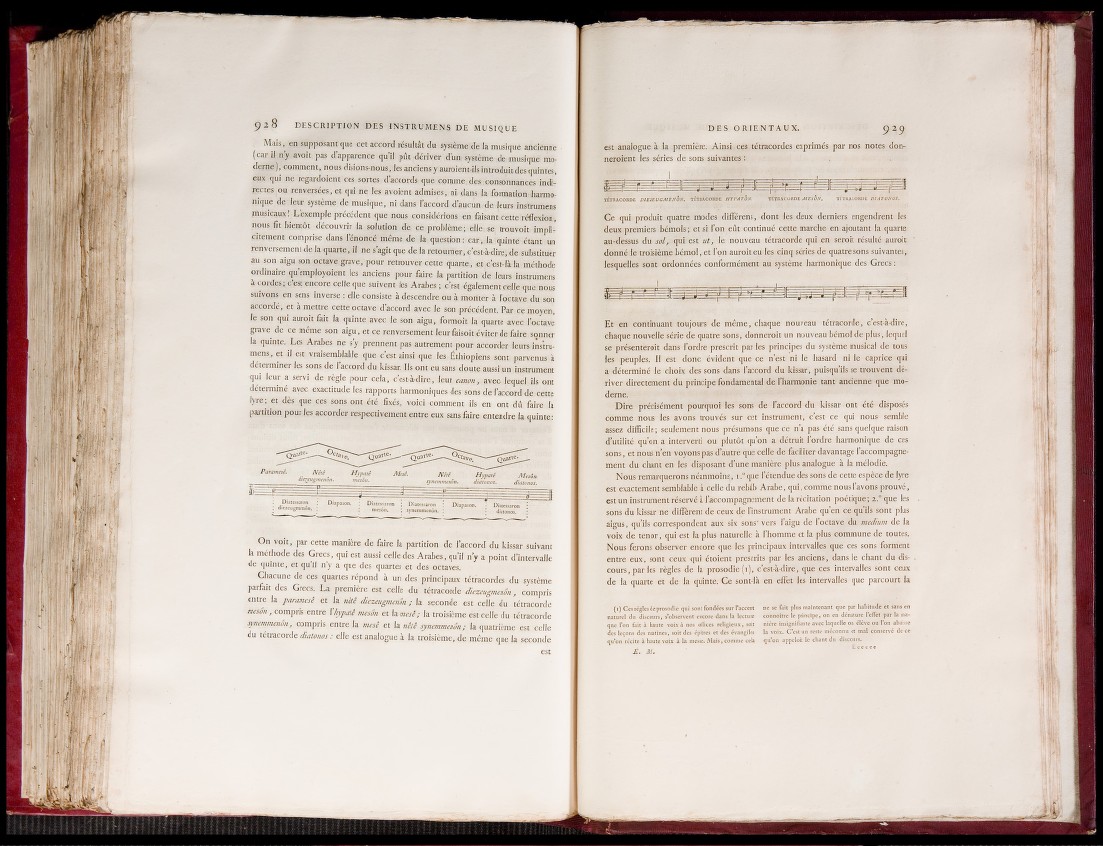

parution pour les accorder respectivement entre eux sans faire entendre la quinte :

Paramesê. Nêtê Hypatê

dieçeugmenôn. mesôn.

Mesê. Nêtê | Hypatê Mesôn

synemmenôn. , cliatonos. diatonos.

: Diatessaron C diezeugmenôn. ;; Diapason. Diatessaron ; Diatessaron ; Diapason. • Diatessaron mesôn. : synemmenôn. ; i diatonos. •

On voit, par cette manière de faire la partition de l’accord du kissar suivant

la méthode des Grecs, qui est aussi celle des Arabes, qu’il n’y a point d’intervalle

de quinte, et quii n y a que des quartes et des octaves.

Chacune de ces quartes répond à un des principaux tétracordes du système

parfait des Grecs. La première est celle du tétracorde dtezeugmawn, compris

entre la paramesê et la nêtê diezeugnienôn ; la seconde est celle du tétracorde

mesôn, compris entre \ hypatê mesôn et la mesê ; la troisième est celle du tétracorde

synemmenôn, compris entre la mesê et la nêtê synemmenôn; la quatrième est celle

du tétracorde diatonos: elle est analogue à la troisième, de même que la seconde

est

D E S O R I E N T A U X .

est analogue à la première. A in s i. ces tétracordes exprimés par nos notes don-

Ce qui produit quatre modes différens, dont les deux derniers engendrent les

deux premiers bémols; et si l’on eût continué cette marche en.ajoutant la quarte

au-dessus du sol, qui est u t, le nouveau tétracorde qui en seroit résulté auroit

donné le troisième bémol, et l’on auroit eu les cinq séries de quatre sons suivantes,

lesquelles sont ordonnées conformément au système harmonique des Grecs :

Et en continuant toujours de même, chaque nouveau tétracorde, c’est-à-dire,

chaque nouvelle série de quatre sons, donneroit un nouveau bémol de plus, lequel

se présentèroit dans l’ordre prescrit par les principes du système musical de tous

les peuples. Il est donc évident que ce n’est ni le hasard ni le caprice qui

a déterminé le choix des sons dans l’accord du kissar, puisqu’ils se trouvent dériver

directement du principe fondamental de l’harmonie tant ancienne que moderne.

Dire précisément pourquoi les sons de l’accord du kissar ont été disposés

comme nous les avons trouvés sur cet instrument, cest ce qui nous semble

assez difficile ; seulement nous présumons que ce n’a pas été sans quelque raison

d’utilité qu’on a interverti ou plutôt qu’on a détruit l’ordre harmonique de ces

sons, et nous n’en voyons pas d’autre que celle de faciliter davantage 1 accompagnement

du chant en les disposant d’une manière plus analogue à la mélodie.

Nous remarquerons néanmoins, i ° que l’étendue des sons de cette espèce de lyre

est exactement semblable à celle du rebâb Arabe, qui, comme nous 1 avons prouvé,

est un instrument réservé à l’accompagnement de la récitation poétique ; 2.0 que les

sons du kissar ne diffèrent de ceux de l’instrument Arabe qu’en ce qu’ils sont plus

aigus, qu’ils correspondent aux six sons- vers l’aigu de l’octave du medium de la

voix de ténor, qui est la plus naturelle à l’homme et la plus commune de toutes.

Nous ferons observer encore que les principaux intervalles que ces sons forment

entre eux, sont ceux qui' étoient prescrits par les anciens, dans le chant du discours,

par les règles de la prosodie (1), c’est-à-dire, que ces intervalles sont ceux

de la quarte et de la quinte. Ce sont-là en effet les intervalles que parcourt la

(1) Ces règles de prosodie qui sont fondées sur l’accent

naturel du discours, s’observent encore dans la lecture

que l’on fait à haute voix à nos offices religieux, soit

des leçons des m atines, soif des épîtres et des évangiles

qu’on récite à haute voix à la messe. M ais, comme cela

É . M.

ne se fait plus m aintenant que par habitude et sans en

connoître le principe, on en dénature l’effet par la manière

insignifiante avec laquelle on élève ou l’on abaisse

la voix. C ’est un reste méconnu et m al conservé de ce

qu’on appeloit le chant du discoEur es .c c e e