inventa, il y a cent et quelques années, celles dont on se sert aujourd’hui dans

quelques contrées de l’Orient, et particulièrement en Turquie,

C’est absolument sans nul fondement que Meninski et plusieurs autres écrivains

ont assuré que ces notes avoient été admises, par les Arabes dans la pratique

de la musique; ils n’en ont jamais fait usage. Les hommes les plus instruits

parmi eux nous ont persuadés qu’ils n’en avoient même jamais eu connoissance •

et en effet, il n’en est point fait mention dans les traités de musique composés

par les Arabes, à quelque époque que ce soit.

s Ce qui vraisemblablement aura pu occasionner et accréditer cette erreur

cest que les signes musicaux que Démétrius de Cantemir inventa, sont formés

de lettres de l’alphabet Arabe. Mais on sait que, depuis bien des siècles les lettres

Arabes ont été adoptées dans toutes les langues des peuples de l’Orient qui-ont

été subjugués par les Arabes et qui ont embrassé l’islamisme. Démétrius de Cantemir,

qui reçut son éducation à Constantinople, et qui fit en cette ville tous ses

progrès et toutes ses découvertes en musique, ne préféra les lettres Arabes pour

noter la musique, que parce qu’elles sont aussi celles de la langue du pays qu’il

babitoit, langue dans laquelle il écrivit ses ouvrages sur la musique. Il n’eut pas

sans doute la folle ambition de foire adopter ses notes par les Arabes et encore

moins par les Egyptiens, qui sont des peuples naturellement peu curieux de nouveautés,

et chez lesquels la musique, proscrite parla religion, est regardée comme

un art méprisable.

Ce n’est donc point comme appartenant à la musique Arabe que nous parlons

ici de ces notes, mais seulement parce quelles nous ont été utiles pour déterminer

avec précision les degrés de l’échelle musicale des Arabes et la tablature

de leurs mstrumens, et parce qu'elles confirment ce que l’observation et l’expérience

nous ont appris sur ce point.

Chaque signe formé de ces lettres indique un degré de l’échelle musicale divisée

par tiers de ton; et comme l’octave se compose de quelque chose de moins que

six tons, et que les Arabes ne comptent que pour un tiers de ton chacun des

deux demi-tons diatoniques, elle se trouve divisée en dix-sept tiers de ton compris

entre hix-huit degrés différens, qui sont exprimés chacun par un signe particulier.

Le défaut de signes dans notre musique pour indiquer de semblables intervalles

nous a forces d en employer de nouveaux, et de donner à ceux qui étoient connus

une valeur différente de celle qu’ils ont dans l’usage ordinaire. Ainsi nous avons

adopte le signe % ou demi-dièse, pour les tiers de ton ascendans ; le signe t ou

demi-bemol, pour les tiers de ton descendans ; le signe *, pour un intervalle moyen

entre le tiers de ton et les deux tiers de ton ascendans ; le dièse . , pour les deux

tiers de ton ascendans ; et le bémol i., pour les deux tiers de ton descendans.

Par ce moyen, nous avons pu représenter avec nos notes, aussi exactement

que la fait Démétrius de Cantemir par les lettres, tous les degrés de l’échelle

musicale divisée en tiers de ton. Nous avons, de plus, obtenu l’avantage de

noter les memes sons de deux manières, et de pouvoir toujours substituer, sans

inconvénient, l’une à l’autre quand cela devient utile; et voici comment.

En supposant deux sons à un ton d’intervalle l’un de l’autre, si l’on élève d’un

tiers de ton la note inférieure, ou si Ion abaisse la note supérieure de deux tiers

de ton, il est clair que cela donnera le meine degré. Au contraire, si l’on abaisse

la note supeiieure tl un tiers de ton, ou si I on élève la note inférieure de deux tiers

de ton, il est encore évident que cela donnera lé même degré. Par conséquent,

si nous affectons la note inférieure du signe «, par lequel nous désignons un tiers

de ton ascendant, c’est la même chose que si nous affections la note supérieure

du signe i> par lequel nous exprimons les deux tiers de ton descendans ; de même,

si nous affectons la note inférieure du signe . qui, selon nous, désigne deux tiers

de ton ascendans, cela produit le même effet que si nous avions affecté la note

supérieure du signe l qui désigne le tiers de ton descendant ; et cette ressource,

comme on le verra bientôt, nous dispense de multiplier les signes et rend notre

manière de noter beaucoup plus simple qu’elle ne le seroit sans cela. Au reste, cela

deviendra plus clair dans ¡application; et pour qu’on en puisse juger d’avance,

nous allons donner la gamme Arabe notée de ces deux manières, en faisant correspondre

les unes aux autres les notes affectées de signes différens qui expriment

le même degré, et en écrivant au-dessus de chaque note la lettre Arabe qui

désigne le même son, ainsi que le nombre ordinal qui s’y rapporte.

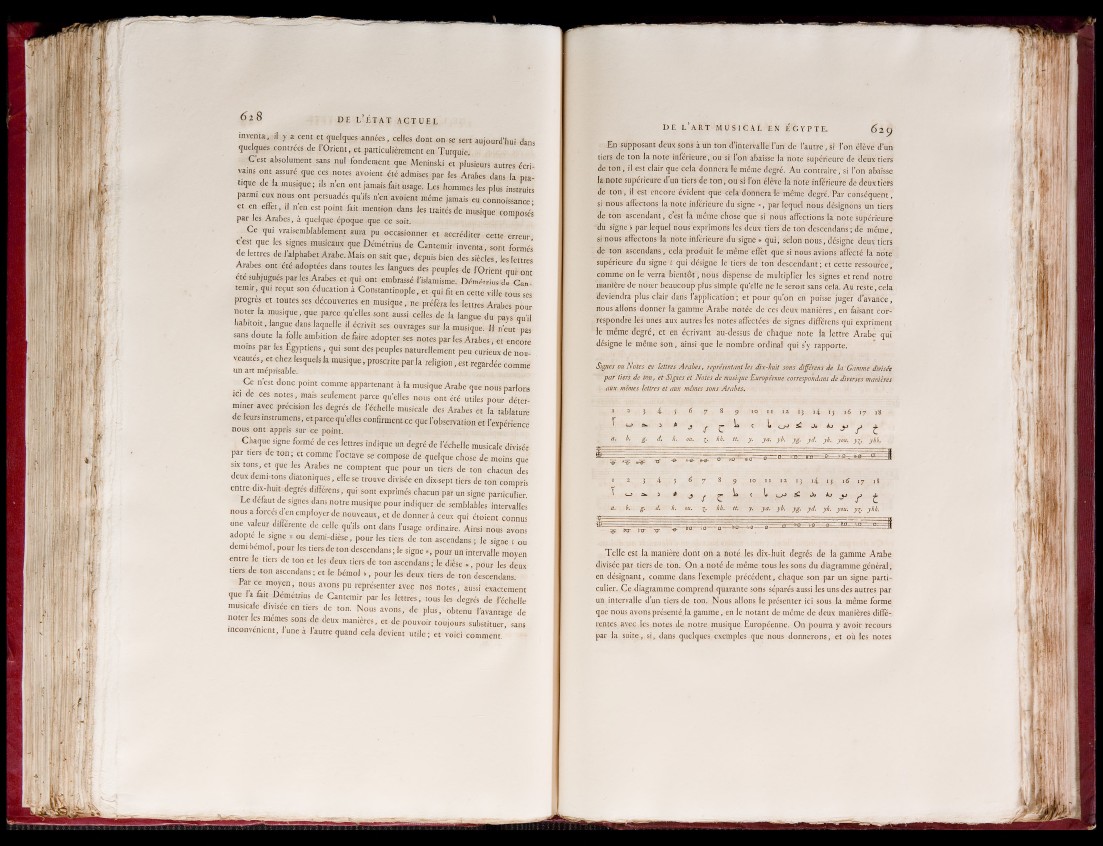

Signes ou Notes en lettres Arabes, représentant les dix-huit sons différens de la Gamme divisée

par tiers de ton, et Signes et Notes de musique Européenne correspondans de diverses manières

. aux mêmes lettres et aux mêmes sons Arabes,

I

îîA 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 ■3 «4 15 16 S I 18

f <_> > £>

/ c L c k < à j

/ t

a. b. S' d. h. ou. 1 hh. tt. y * ya. yb. yg- yd. yh. you. y i- yhh- \

------- ~¿T— rr- - I l

“Hr xf -©- x-e- fit-e- 0 xo

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 2 13 »4 *5 16 1 7 l 8

. ,T <_> 4> J S £

L c L <

/ t

a. b. 0&. d. h. ou. z- hh. tt. y- ya. yb. yg- yd. yh. you. y i- ybh.

trer txr xr •e- tro ■ a ■ 0 — -VQ—— B — \rQ ■ ■ —. — u— l

Telle est la manière dont on a noté les dix-huit degrés de la gamme Arabe

divisée par tiers de ton. On a noté de même tous les sons du diagramme général,

en désignant, comme dans l’exemple précédent, chaque son par un signe particulier.

Ce diagramme comprend quarante sons séparés aussi les uns des autres par

un intervalle d’un tiers de ton. Nous allons le présenter ici sous la même forme

que nous avons présenté.la gamme, en le notant de même de deux manières différentes

avec les notes de notre musique Européenne. On pourra y avoir recours

par la suite, si, dans quelques exemples que nous donnerons, et où les notes