(i) Schröder a ajouté un fc, n, à la fin de ce mot;

mais notre chantre Arménien l’a omis.

{2) La lettre n, dans ce mot, est mouillée et se

prononce comme gn dans le mot saignée, en sorte qu’on

prononce dsaign, et non dsain.

{3) Les deux lettres « et i * a et ds, sont une abréviation

des mots précédens : le ut, a, est là pour oen-uiQjt$

aradchi [premier], et le à » ds, pour à«y‘«» dsain [ton]; ce

qui fait en abrégé, premier ton.

(4î Le<* A, dans le mot »orhnestsoukh,

se prononce avec une aspiration gutturale qui produit

à-peu-près l’effet de la lettre j ; ce qui fait qu’au lieu

d’orhnestsoukh , on entend orjnestsoukh, ou même oj-

nestsoukh.

(5) La lettre j», suivant Schröder, répond à le muet;

nous, nous l’avons entendu prononcer comme un a bref,

articulé sur le bord des dents, à-peu-près comme le font

les Anglais.

(6) Schröder rend la lettre par un t, dont il croit

qu’il faut adoucir la prononciation : nous, nous l’avons

entendu prononcer comme un d, un peu dur, à la vérité,

mais cependant moins que le d Allemand, ou que le

nôtre prononcé par un Allemand ; c’est pourquoi nous

ayons rendu cette lettre par un d. Nous observons ces

choses-là, parce que ce sont presque toujours ces sortes

de nuances qu’un Français seul peut bien saisir dans sa

langue, et qui lui sont toujours indiquées fort imparfaitement

par les étrangers ; c’est aussi ce qui fait que nous

ne pouvons que rarement saisir la juste prononciation

des mots des langues que nous n’avons pas entendu

prononcer nous-mêmes.

(7) La lettre £> que nous avons orthographiée ici par

un g, parce qu’on nous l’a prononcée ainsi, est rendue

par un k dans l'alphabet Arménien de Schrôder.

(8) Les deux lettres « et 4» a et A, sont une abréviation

des mots /««-«/£//, aradchi goué-gA/ne [premier plagal];

ut signifie utu-'u&h aradchi, et k signifie {«'¿/i goueghme.

(o) Ce sont toujours les mêmes paroles : nous ne les

répétons ici, et nous ne les répéterons dans la suite, que

parce que les signes musicaux ne sont pas les mêmes

sur les mêmes mots.

PREMIER

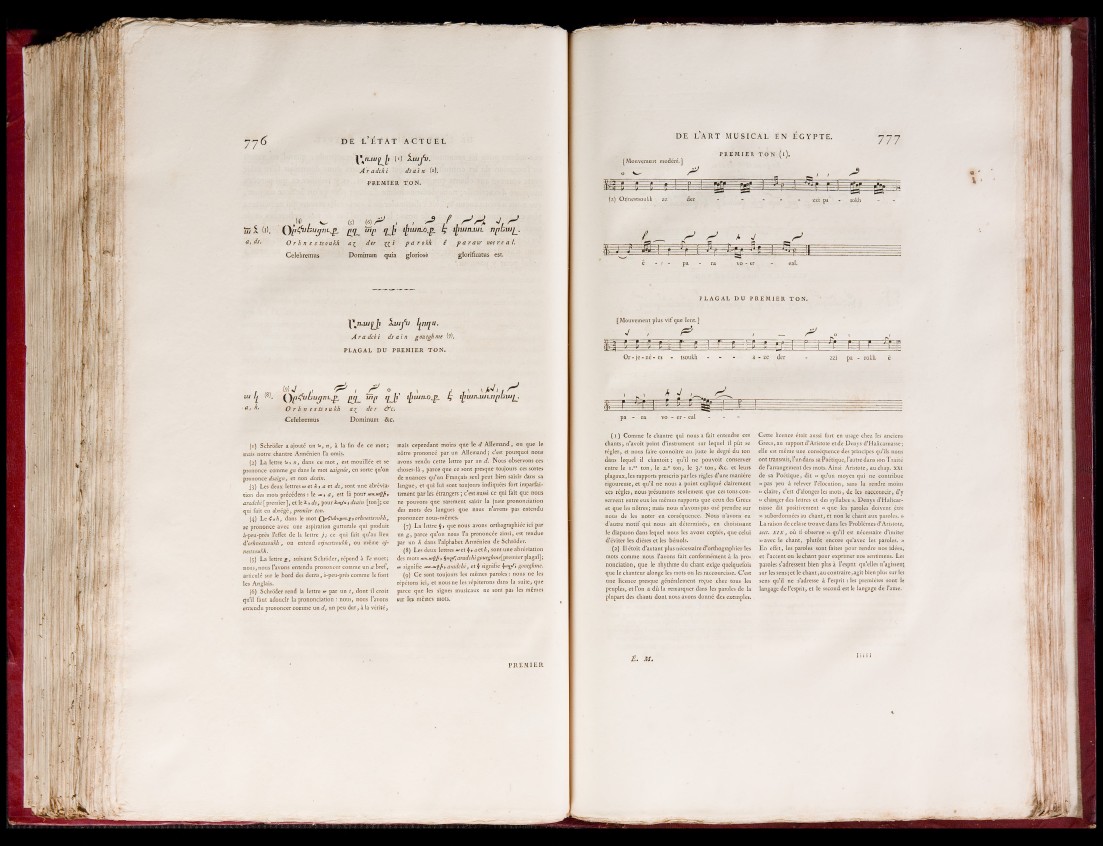

(1) i-UJJCU.

Aradchi dsain (*).

PREMIER TO N .

C a - (4|cî. H (!)w A (i). (ypÇubuijTji-JL p q Ww p È g£f fâè- ijtjw' tuo^ji. MÇ ÊtpÉuiÊruiuMiL . Tipawp.

a,ds. Orhnestsoukh a% der parokh ê par aw noereal.

Celebremus Dominum quia gloriosè glorificatus est.

|\n - tufj i iw ju Ipiqii.

Ara deh i ds a in gou egh me (?).

PLAGAL DU PREMIER TO N .

/ à m m IBIm W ê ë M ê , H

Y 3 nL,& H3 ~ tL Ì ywn-OjL ç* tpwn-WLnpnwjj

1 Orhnestsoukh a^ de r dXc.

Celebremus Dominum &c.

[Mouvement modéré.]

PREMI ER TO N ( i ) .

(2) Orjnestsoukh \ az der zzi pa • rokh

il#

» !

pa - ra vo - er

m

li

P L A G A L DU PREMI ER TON.

[Mouvement plus v if que lent.]'

•j 1 _ W mm ^' 1 r Or - je - né - es - tsoukh a - ze der zzi pa - rokh ê

( 1 ) Comme le chantre qui nous a fait entendre ces

chants, n’avoit point d’instrument sur lequel il pût se

régler, et nous faire connôitre au juste le degré du ton

dans lequel il chantoit ; qu’il ne pouvoit conserver

entre le i.cr ton, le 2.® ton, le 3.® ton, &c. et leurs

plagaux, les rapports prescrits par les règles d’une manière

rigoureuse, et qu’il ne nous a point expliqué clairement

ces règles, nous présumons seulement que ces tons conservent

entre eux les mêmes rapports que ceux des Grecs

et que les nôtres ; mais nous n’avons pas osé prendre sur

nous de les noter en conséquence. Nous n’avons eu

d’autre motif qui nous ait déterminés, en choisissant

le diapason dans lequel nous les avons copiés, que celui

d’éviter les dièses et les bémols.

(2) 11 étoit d’autant plus nécessaire d’orthographier les

mots comme nous l’avons fait conformément à la prononciation,

que le rhythme du chant exige quelquefois

que le chanteur alonge les mots ou les raccourcisse. C ’est

une licence presque généralement reçue chez tous les

peuples, et l’on a dû la remarquer dans les paroles de la

plupart des chants dont nous avons donné des exemples.

Cette licence étoit aussi fort en usage chez les anciens

Grecs, au rapport d’Aristote et de Denys d’H al ica masse;

elle est même une conséquence des principes qu’ils nous

ont transmis, l’un dans sa Poétique, l’autre dans son Traité

de l’arrangement des mots. Ainsi Aristote, au chap. xx 1

de sa Poétique, dit « qu’un moyen qui ne contribue

pas peu à relever l’élocution, sans la rendre moins

3> claire, c’est d’alongerles mots, de les raccourcir, d’y

33 changer des lettres et des syllabes 33. Denys d’Halicar-

nasse dit positivement « que les paroles doivent être

33 subordonnées au chant, et non le chant aux paroles. 33

La raison de cela se trouve dans les Problèmes d’Aristote,

sect. XIX, où il observe « qu’il est nécessaire d’imiter

33 avec le chant, plutôt encore qu’avec les paroles. 33

En effet, les paroles sont faites pour rendre nos idées,

et l’accent ou le chant pour exprimer nos sentimens. Les

paroles s’adressent bien plus à l’esprit qu’elles n’agissen^

sur les sens;et le chant,au contraire,agit bien plus sur les

sens qu’il ne s’adresse à l’esprit : les premières sont le

langage de l’esprit, et le second est le langage de l’ame.

mirai

■ I

l i i i

1 1 1

«

«Miifll

1 1 1 )