ü

fig ¡IP Ri conservé son orthographe originelle, parce que Je M'\ qui en persan rend à peu

près le même son que notre g dur (1), se prononce en arabe comme notre k:

mais, pour conserver la prononciation du mot Persan, ils ont substitué au J le

^ (2), qui en arabe répond dans certaines contrées au g des Italiens., et en d’autres

à notre g dur ; ce qui fait qu’ils écrivent kemângeh, et non pas e t T .

kemankah , ou bien • il ■ - kcîii/nihih.

A r t i c l e II.

De la Forme de la Kemângeh Roumy ou Viole Grecque.

C e t t e viole ressemble beaucoup à l’instrument qu’on connoissoit, il n’y a

pas très-Iong-temps, en France et en Italie, sous le nom de viole d’amour. Peut-

etre cette viole nous étoit-elle venue des Grecs.

Nous avons vu des kemângeh Roumy de plusieurs dimensions ; les unes plus

grandes ou plus grosses, les autres moins ; celles-ci d’une forme qui nous parois-

soit fort ancienne, et celles-là d’une forme plus moderne: mais nous n’avons pas

remarqué qu’on les distinguât les unes des autres par un nom particulier, ni qu’ellei

fussent accordées différemment, lorsqu’elles n’étoientpas dans les mêmes proportions

: seulement nous avons cru reconnoître que le diapason en étoit différent;

ce qui est à peu près la même chose dans le système musical des Arabes, où un

mode n’est pas censé avoir changé de nature tant que l’ordonnance des sons est

restée la même.

La kemângeh Roumy qui est gravée dans la planche AA (3), tient le milieu

entre le violon et la quinte ou l'alto, et ne diffère essentiellement de cet instrument

que par la maniéré dont elle est accordée.

A r t i c l e III.

De l ’Accord de la Kemângeh Roumy.

C e t instrument est monté de douze cordes, six mobiles et six stables. Les

cordes mobiles sont faites de boyau ; elles sont tendues en dehors sur le manche,

passent sur le chevalet et vont s’attacher au tire-corde, de même que les cordes

de nos violons. Les cordes stables sont faites de laiton : mais, au lieu d'être tendues

sur le sillet et sur la touché du manche comme les autres, elles passent en

dessous, au moyen du vide que l’on a conservé entre ces parties et la tige du

manche afin que ces cordes puissent y être introduites et y vibrer librement sans

heurter Je bois d’aucun côté ; ensuite elles traversent le chevalet par de petits

J l ï l j L r IégêrC di? renCe l£ * « I au Kaire e. dans presque route I’Égypre, il

prononce comme notre g dur, mats mouillé, c’est-à- se prononce gué ou guié. aire, guia ou gnia. , » y . ° b

(2) Dans l’Ycraen et dans la Syrie, le £ se prononce | S‘

trous pratiqués dans son épaisseur vers la moitié.de sa hauteur, et vont s attacher

par-dessous le tire-corde à l’extrémité opposée à celle où sont attachées les cordes

mobiles de boyau.

On ne joue que sur les cordes de boyau, et jamais sur les cordes de laiton:

on le voudroit qu’on ne le pourr.oit pas ; leur position en dessous du manche

ou sous les autres cordes, rendroit ce dessein impraticable. L’utilité des cordes

de laiton, quand on joue de cet instrument, paroît être de répéter les vibrations

et les sons des autres cordes. Voici l’accord des unes et des autres :

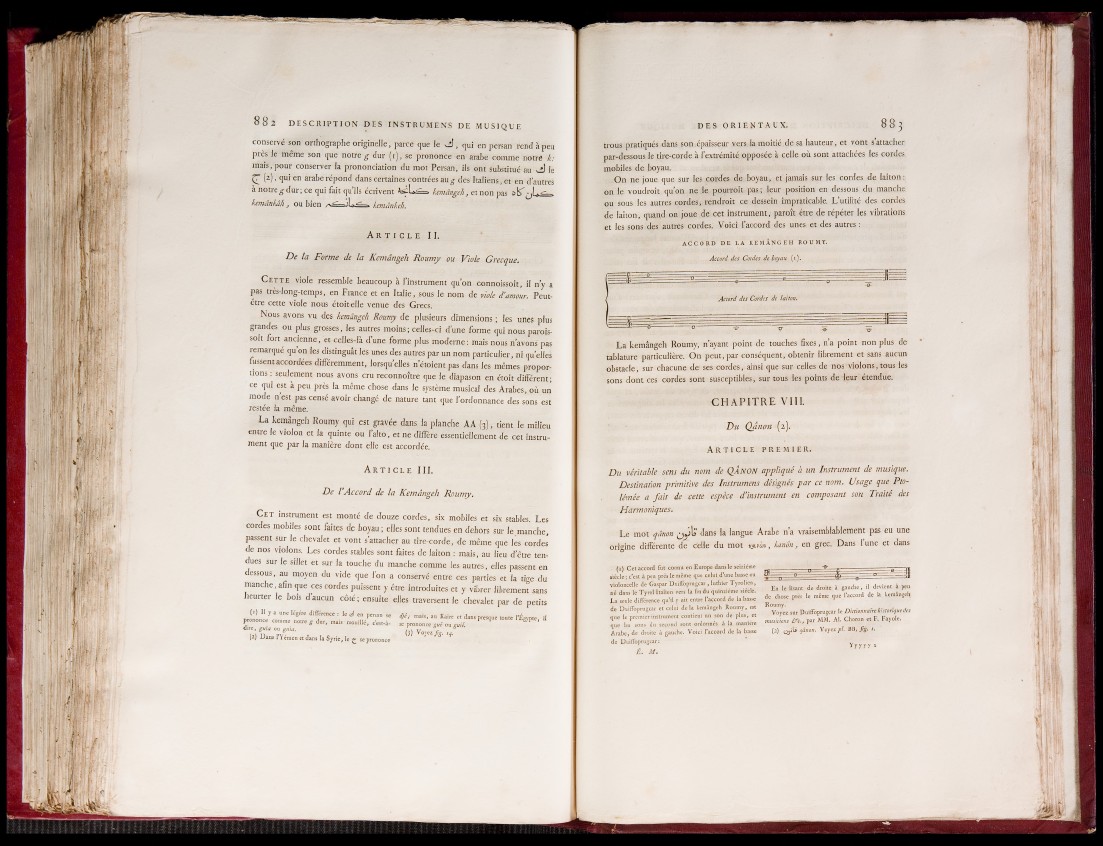

A C C O R D DE LA KEMÂNGEH ROUMY.

Accord des Cordes de boyau ( i ).

La kemângeh Roumy, n’ayant point de touches fixes, n a point non plus de

tablature particulière. On peut, par conséquent, obtenir librement et sans aucun

obstacle, sur chacune de ses cordes, ainsi que sur celles de nos violons, tous les

sons dont ces cordes sont susceptibles, sur tous les points de leur étendue.

C H A P I T R E VIII .

Du Qânon (2).

A r t i c l e p r e m i e r .

Du véritable sens du nom de QÀNON appliqué à un Instrument de musique.

Destination primitive des Instrumens désignés par ce nom. Usage que Pto-

lémêe a fait de cette espèce d’instrument en composant son Traité des

Harmoniques.

Le mot qânon dans la langue Arabe n’a vraisemblablement pas eu une

origine différente de celle du mot «ya«, kanôn, en grec. Dans 1 une et dans

h ) Cet accord fut connu en Europe dans le seizième

siècle ; c’est à peu près le même que celui d’une basse ou

violoncelle de Gaspar Duiffoprugcar , luthier Tyrolien,

né dans le Tyrol Italien vers la fin du quinzième siècle.

La seule différence qu’il y ait entre l’accord de la basse

de Duiffoprugcar et celui delà kemângeh Roumy, est

que le premier instrument contient un son de plus, et

que les sons du second sont ordonnes a la maniéré

Arabe, de droite à gauche. Voici l’accord de la basse

de Duiffoprugcar:

É. M.

En le lisant de droite à gauche, il devient à peu

de chose près le même que l’accord de la kemângeh

Roumy.

Voyez sur Duiffoprugcar \t Dictionnaire historique des

musiciens ¿Tir., par MM. Al. Choron et F. Fayole.

(2) qânon. Voyez p l . BB, f ig . r.

Y y y y y 2,