i i millimètres; son plus petit diamètre, est horizontal et a 9 millimètres : intérieurement

l’ouverture des trous n’est plus que de 8 millimètres. La distance des uns

aux autres est de 12 millimètres.

La t ê t e t est haute de 67 millimètres. Le diamètre de sa partie la plus grosse

. est de 48 millimétrés. Sa surface est partagée en cinq zones d’inégale largeur,

divisées par quatre cercles formés de doubles raies creusées dans l’épaisseur du

bois. La derniere zone, c est-à-dire, celle qui est la plus près du tube cylindrique A,

est terminée par une moulure qui couronne le haut du corps de l’instrument.

Derrière la tête, est un trou mal arrondi, qui a son centre sur le premier cercle

à raies doubles : plus de la moitié de sa circonférence s’étend sur la première zone,

et une autre portion de sa circonférence sur la seconde zone. Le diamètre de ce

trou, mesuré verticalement, est de 7 millimètres; et mesuré horizontalement,

il n’est guère que de 6 millimètres.

La base ou le-p i e d p (1) de i’e’râqyeh a de hauteur 27 millimètres. Le renflement

qui en comprend toute l’étendue, est composé de cinq zones, qui, de même

que celles de la tete, sont divisées par de doubles raies creusées aussi dans l’épais-

seur du bois. La cinquième zone, qui est plus grande que les autres, étant en

dessous, ne peut s apercevoir bien distinctement tant que l’instrument est debout.

La première zone est précédée d’une moulure saillante qui sépare le pied p du

corps A. Depuis cette première zone, dont le diamètre près de la moulure saillante

est de 34 millimétrés, la base s élargit dans une proportion rapide jusqu’à la

troisième zon e , dont le diametre est de 4 - millimètres ; ensuite elle se resserre en

s aplatissant de plus en plus jusquà l'ouverture du canal dont nous avons donné la

dimension.

L an ch e a est formée d’un bout de tige de jonc marin de la hauteur de 91 millimètres

; la grosseur, dans.son état naturel, pouvoit en être d’un diamètre de 16 millimètres.

Une portion de ce bout de tige de jonc marin a été aplatie, et le reste

a été resserré : la portion aplatie est celle des lèvres de l’anche, et la portion resser-

ree est celle du tube de 1 anche. L épaisseur de la partie qui n’a point été aplatie,

ayant été diminuée par le bas, n’a plus qu’un diamètre de 14 millimètres. A

mesure que Iaplatissement est plus grand, la surface s’étend davantage; en sorte

que, dans la partie supérieure de l’anche, la largeur de la surface est de 33 millimètres.

Voici de quelle manière on s’y est pris pour la rendre praticable.

On a enleve, tant en dessus qu en dessous, toute l’écorce luisante de la première

portion aplatie du jonc a {2) ; et on l’a diminuée le plus qu’on a pu, afin de la

rendre plus flexible et plus élastique. Cette portion est aussi celle qu’on introduit

dans la bouche, et dont on presse légèrement, avec la langue, la surface de dessous,

tandis qu on pousse le souffle dans 1 anche, et que ce souffle, en passant, fait vibrer

les parois amincies de la portion aplatie a /. On a laissé, au contraire/toute

l’écorce dure et luisante du jonc sur la seconde partie de l’anche a 2. On l'a

(1) C ette même partie, considérée sous le rapport de l’évasement de son orifice, est ce que nous avons'nom m é le pavillon. * '.

{2) Planche C C , fig. u et 12.

laissée également sur la première portion de l’autre partie a y , qui n’a point été

aplatie ; mais on a encore enlevé cette écorce dure sur la seconde portion de

cette troisième partie, destinée à entrer dans le canal de l’instrument.

Nous avons déjà décrit les deux parties x ,y ( i ) ; mais elles ne sont pas d’une

assez grande importance pour que nous nous arrêtions à en donner les dimensions.

D ’ailleurs, l’une d’elles se voit de profil dans sa grandeur naturelle,^-. 12 , et l’on

n’aura pas de peine à établir les dimensions de la seconde en la comparant avec

les autres parties de l’instrument.

A r t i c l e III.

D e la manière de jouer de l ’E ’râqyeh, de la Tablature -, de l ’Etendue et de la

Variété des Sons de cet instrument.

C ’ e s t toujours de la main droite que les Égyptiens tiennent leurs instrumens

à vent, et c’est toujours avec les doigts tendus qu’ils les touchent ; il en est de cela

comme de presque tous leurs usages et de toutes leurs habitudes ;. tout chez eux

est diamétralement opposé à ce qui se pratique en Europe et particulièrement en

France.

Pour jouer de l’e’râqyeh, on bouche avec le pouce le trou y qui est derrière

la tête t de l’instrument; puis, avec les quatre autres doigts de la même main,

l’index, le grand doigt, l’annulaire et le petit doigt, on bouche les quatre premiers

trous de devant 1 , 2 , y , j ; ensuite on bouche, avec le pouce de la main gauche,

le trou 7, qui est par derrière au bas de l’instrument ; et avec les trois doigts suivans

de la même main, on bouche les trois autres trous du devant y , d , 8. Tous ces

trous ainsi bouchés, en faisant entrer le souffle dans l’anche, comme nous l’avons

expliqué (2), on produit le premier des sons au grave ; les autres s’obtiennent en

débouchant tels ou tels trous, ainsi qu’on peut le voir dans la tablature que nous

donnons ici du doigter.

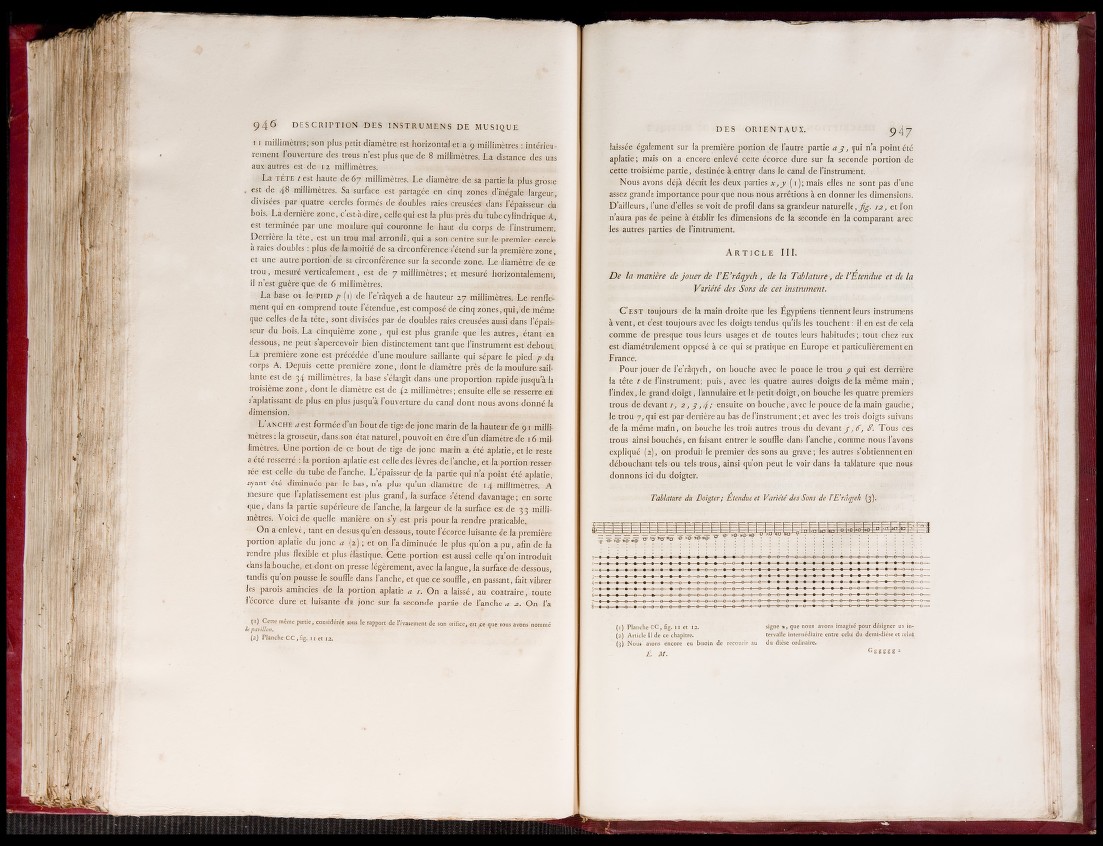

Tablature du Doigter; Etendue et Variété' des Sons de TE'râqyeh (3).

4—»

5 - *

(1) Planche C C , fig. 11 et 12.

(2) Article (3) Nous aIvIo dnes ceen ccohraep itreeu. besoin de recourir au du dièse ordinaire.

É. M.

signe * , que nous avons imaginé pour désigner un intervalle

intermédiaire entre celui du demi-dièse et celui

G g g g g g 2