Yahyâ (i), qui vivoit sous les khalyfes Ommiades, et passoit pour le plus habile

calligraphe de son siècle.

J’ai rapporté d’Égypte un très-grand nombre de fragmens du Qorân écrits avec

la plus grande élégance en caractères Koufiques, sur des feuilles de parchemin et

de vélin ; elles sont de la même nature et paroissent sortir du même dépôt que

celles dont Niebuhr a publié la gravure dans sa Description de l ’Arabie, et que

celles qui, achetées au Kaire en 1626 pour le roi de Danemarck,sont conservées

dans la bibliothèque royale de Copenhague. M. Adler, l’un de nos plus

savans orientalistes, a publié une notice dans laquelle il fait l’examen de ces

fragmens, jusqu’à présent très-rares en Europe, et qui étoient restés dans un oubli

total depuis leur acquisition.

Les monnoies d’or, d’argent, de cuivre et de verre des premiers khalyfes, sont

gravées en caractères Koufiques. J’en ai rapporté une riche collection, que je

publierai par la suite, et qui fera le sujet d’un Mémoire.

On trouve aussi un assez grand nombre de pâtes de verre et de pierres précieuses

gravées en kouftque, et qui furent, à cette époque, destinées à former des

cachets et des chatons de bague. La collection nombreuse que j’en ai faite,

fournira aussi la matière dun Mémoire particulier.

Mais l’écriture Koufique joue un rôle bien plus important dans les inscriptions

dont sont décorés les monumens construits par les princes qui ont régné pendant

l’époque où elle a été en usage.

On rencontre encore dans tout l’Orient un assez grand nombre de monu-

mens sur lesquels subsistent des inscriptions Koufiques. C’est dans ces-caractères

que sont tracées les inscriptions du Nilomètre de l’île de Roudah, qui appartiennent

à l’époque de sa première construction. Ces inscriptions sont celles que

rçnferme la planche a des inscriptions du Meqyâs , et celles qui sont cotées IV,

V, VI et VII, dans la planche b (2). J’en ai remarqué à Alexandrie sur les soffites

des portes de la grande mosquée dite des mille colonnes, et qui passe pour avoir

été l’ancienne église où l’on fit la célèbre traduction Grecque de la Bible ; et au

Kaire, en plusieurs endroits de la citadelle, à l’aqueduc qui y conduit les eaux

du Nd depuis la prise d’eau du vieux Kaire, dans plusieurs anciens édifices particuliers,

sur les frises de la mosquée construite par Tayloun (3), ainsi qu’à celle

du khalyfè el-Achraf. Les inscriptions que renferment plusieurs de ces monumens

seront expliquées dans des Mémoires que je publierai par la suite.

Enfin, après avoir été en vigueur pendant environ cinq cents ans après l’hégire,

les caractères Koufiques furent eux-mêmes remplacés, dans l’usage commun, par

( 0 4 td el-hamyd Yahyâ ^-2 *JL ^ . Syrie. C e « lui qui e« le fondateur de la dynastie des

Médaillé! “ ^ imcripùom, Monnaies et Toulonides [Beny Tayloun 0 jI ... ,. , , „ , , princes avoient établi le siège de lxeu r^ em ]p eirne Édgaynps tlba. vCileles (3) Ahmed ben Tayloun tu — L X ¡¿ .v f'l, étoit fils d’el-Qatâya' çslLaJI. Cette dynastie finit l’an 292 de

de Touloun aJJ=, ou Tayloun (jjL L , csciaveTurk du l’hégire [908 de I’ère Chrétienne], Suivant Abou-I-fedâ,

isau ltla’hné geilr-eM [8â3m^5o duen ,l^’èerte nCahqruéitti eàn Bnaeg],h dIIâ fdu ts teonêvjo,y lé’a pna 2r2 le0 3le5 9te drrea iln’h séugrir lee q[9u7e6l odne jle’ètare l eCsh froéntdieenmneen]s, édtuo itK uanir eja, rfdainn khalyfc el-Mo'ta^ Jx»II pour gouverner l’Egypte et la appartenant aux Toulonides.

l’écriture Arabe actuellement usitée, qui s’est transmise jusqu’à nos jours, sans

éprouver de changemens bien sensibles. Ils continuèrent cependant, jusques

environ le xiv.' siècle de l’ère Chrétienne, à être employés avec diverses

altérations successives, dans les monnoies et les inscriptions. J’ai même rapporté

du Kaire quelques anciens Qorân dont les titres sont encore tracés en lettres

Koufiques.

Un des principaux caractères qui distinguent l’écriture Koufique de celles qui en

furent par la suite dérivées, c’est l’absence des marques destinées à exprimer les

voyelles, qui ne se retrouvent que dans un petit nombre de manuscrits de cette

époque, et l’emploi d’un seul et même signe alphabétique pour exprimer des

lettres très-différentes; ce qui cause de grandes difficultés dans la lecture des mots,

dont l’interprétation donne alors un champ très-étendu aux conjectures : c’est

pour obvier à cet inconvénient que les grammairiens Arabes se virent forcés d’imaginer

les points diacritiques, dont l’apposition variée, ajoutée aux caractères

alphabétiques qui sont les signes communs de lettres différentes, en distingue la

valeur particulière et l’exacte prononciation.

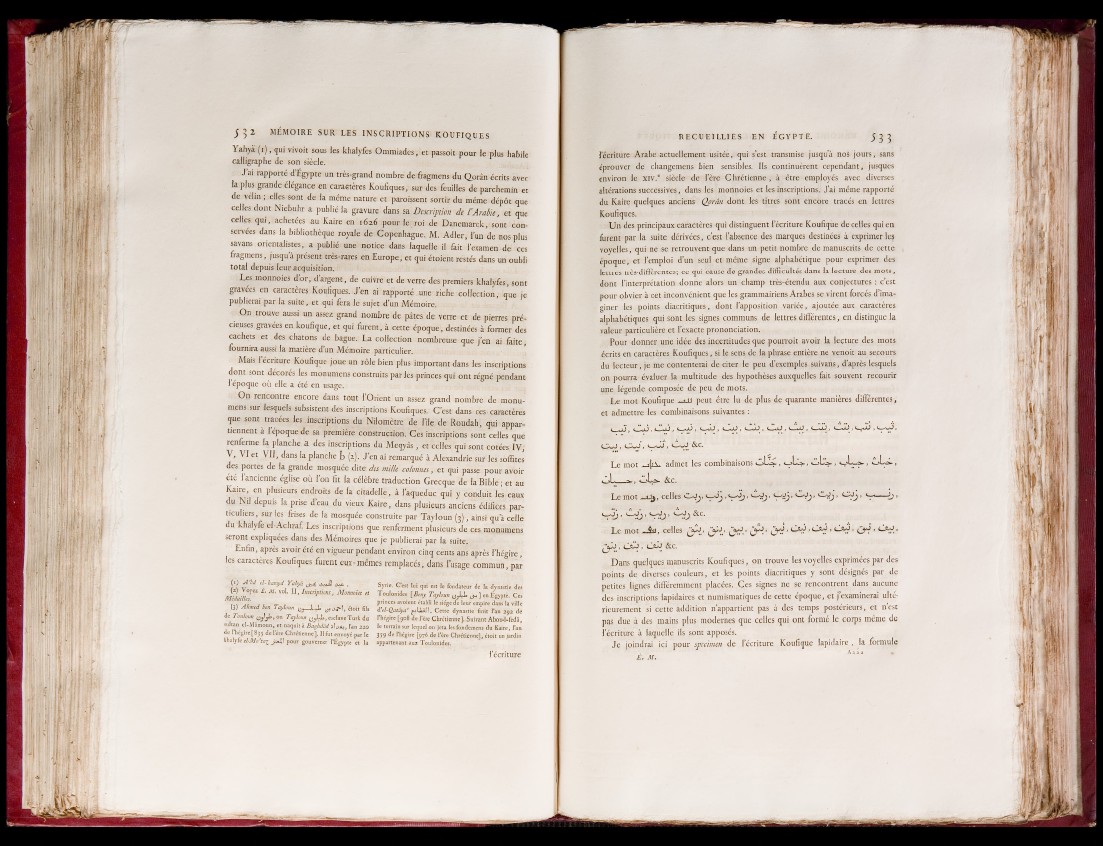

Pour donner une idée des incertitudes que pourroit avoir la lecture des mots

écrits en caractères Koufiques, si le sens de la phrase entière ne venoit au secours

du lecteur, je me contenterai de citer le peu d’exemples suivans, d’après lesquels

on pourra évaluer la multitude des hypothèses auxquelles fait souvent recourir

une légende composée de peu de mots.

Le mot Koufique ■ peut être lu de plus de quarante manières différentes;

et admettre les combinaisons suivantes :

I j , 1 " r i , *■ „ r i , ( j j , l_~L> , JL> , < , j j , S - L u , < JL J , ,

(JXJ , GuJ , , CvjJ &C.

Le mot -«[< v admet les combinaisons , <_>Lwa-, ««juâ.,

- -1. -w. ,_,L* &c.

Le mot -jJj, celles C-Uj, <— , c-'J;. cLjj, v-’Jj. ----J j,

0 J3 , , o J j , LOj &c.

Le mot ■ As, celles ( ÿ i ’ <3H’ ÿ l ’ ’ *■"*£* ’ ’

L.”/v J, CsL• , L j û )•• &c.

Dans quelques manuscrits Koufiques, on trouve les voyelles exprimées par des

points de diverses couleurs, et les points diacritiques y sont désignés par de

petites lignes différemment placées. Ces signes ne se rencontrent dans aucune

des inscriptions lapidaires et numismatiques de cette époque, et j’examinerai ultérieurement

si cette addition n’appartient pas à des temps postérieurs, et n’est

pas due à des mains plus modernes que celles qui ont formé le corps meme de

l’écriture à laquelle ils sont apposés.

Je joindrai ici pour specimen de l’écriture Koufique lapidaire , la formule

' t ’ ‘ ,j A a a a » m m.