fétendue est de 4o 6 millimètres. La longueur du manche seul, depuis le corps

sonore exclusivement, jusqua 1 étranglement qui précède le cheviller est de

a . 7 millimétrés. Toute cette longueur est divisée de distance en distance tantôt

T d ^ r r r / 6" " 120101 par I ( ■ ™ * K

-iïï£Ê£à ,4 S É M ***— ’** — ><■ «« |

La longueur de là tige du pied en fer de l’instrument se prolonge au-delà du

corps sonore jusqua ,7 4 millimètres; les autres parties et les autres dimensions

i k J Î Î i ° “ 1 w Ê P . k Pe“ e n i ment*onnées,flans les kanangeh Egyptiennes. ou sont les mêmes que

A r t i c l e I I I .

A ccord et étendue des Sons du Rebâb. Destination primitive de cet instrument.

P a r m i les notes que nous avons perdues se trouvoient celles que nous avions

ai es sut le rebab a deux cordes. Nous ne nous rappelons pas quel est l’accord de cet

instrument ; il seroit possible que cet accord fût celui dont a parlé Laborde en confondant

le rebâb avec la kemâtigeh, et dont les sons, selon lu i, étoient accordés

a la tierce majeure lun de l’autre. Néanmoins cela nous paroît contraire aux principes

de la musique Arabe, lesquels, étant établis sur Ceux de l’ancienne musique

Grecque, n admettent point la tierce au nombre des consonnances dont tout accord

doit se composer. Il seroit même peu. raisonnable de supposer que les musiciens

Arabes aient précisément choisi deux sons qui, dans leur système musical ne

s accordent point ensemble, pour en fonner l’accord d’un de leurs instrumens

Î S S I S 6ti SUr; t0Ut. dun inf trumcnt * s tin é à accompagner la voix dans le

chant et dans Ja récitation poétique.

Le rebâb à une seule corde que nous avons rapporté avec nous d’Égypte qui

a ete dessine et gravé- planche BB , ftg. et que nous avons en ce moment sous

les yeux, est vraisemblablement dans son état primitif; car sa destination n’exigeoit

pas quil fut plus compliqué. Il est accordé au ton de r é du grave de la

voix ténor, et du medium de la voix de basse. Ce son, dans le système des Arabes

repond au ton de rast qui est le fondement de ce système. Chez les Grecs ' ce

meme son repondoit à la proslambanomène du mode Dorien, le premier et le

plus ancien de tous les modes de la musique Grecque, et le fondement de tous

autres.. Chez les Latins et parmi nous, jusqu’au temps de la réforme de Gui

Arezzo, ce son eton aussi regardé comme la tonique du mode Dorien, et c’est

encore ainsi que nous le considérons dans notre plain-chant, qui fut notre première

musique. 1

L étendue des sons qu’on peut obtenir du rebâb en le doigtant sur la touche

seulement* est dune sixte mineure, et probablement on s'est toujours borné à

letendue dune quinte, ou au moins on a toujours dû le faire; ces sons, comme

nous l’avons déjà dit, sont indiqués sur la touche du manche par des raies circulaires.

Le son à vide répond au r é : si l’on pose le doigt sur le milieu du

second intervalle, on obtient le son de m i ; si l’on pose le doigt sur le milieu

du troisième intervalle, cela produit le son de « t a ; si Ion pose le doigt sur le

quatrième intervalle, la corde sonne le s o l ; si l’on pose le doigt sur le,cinquième

intervalle, cela donne le l a ; si enfin l’on pose le doigt au-delà des dernières raies

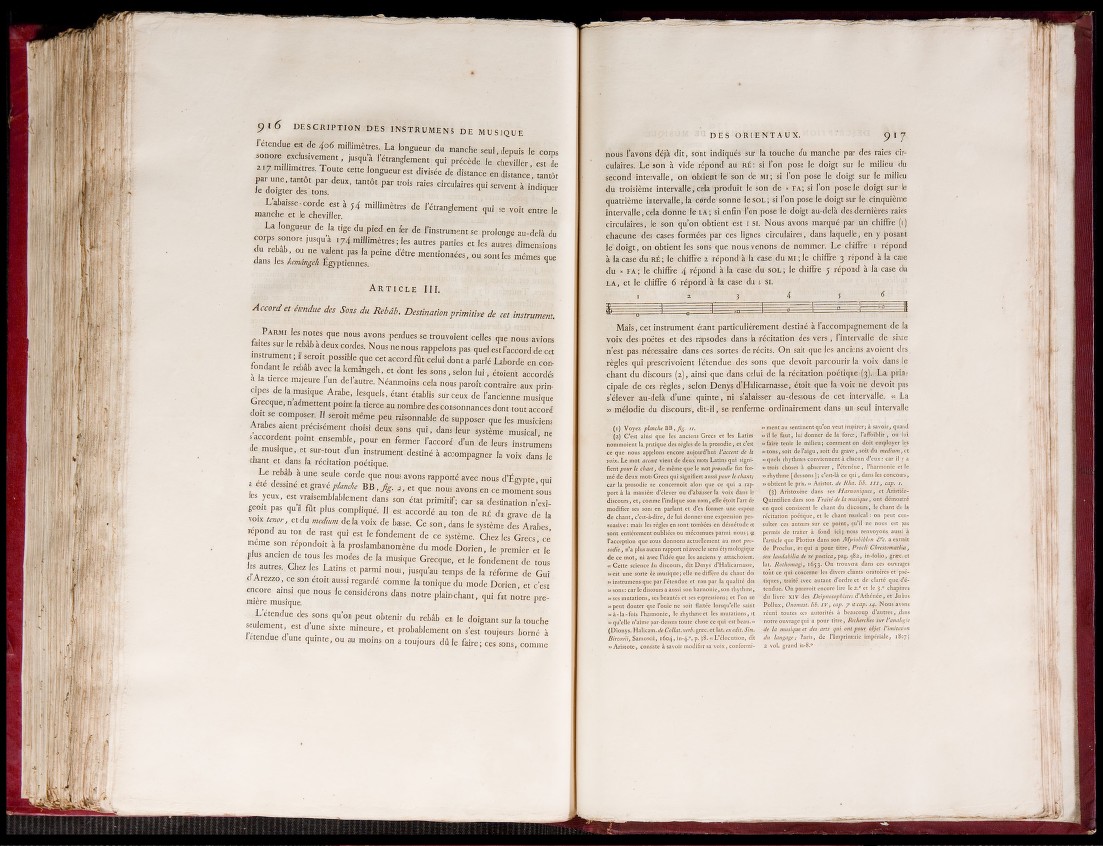

circulaires, le son qu’on obtient est t si. Nous avons marqué par un chiffre fa}

chacune des cases formées par ces lignes circulaires, dans laquelle* en y posant

le doigt, on obtient les sons que nous venons de nommer. Le chiffre 1 répond

à la case du RÉ ; le chiffre 2 répond à la case du mi ; le chiffre 3 répond à la case

du » f a ; le chiffre 4 répond à la case du s o l ; le chiffre y répond à la case du

l a , et le chiffre 6 répond à la case du 1 si.

1 2 3 4 s 6

Mais, cet instrument étant particulièrement destiné à 1 accompagnement de la

voix des poètes et des rapsodes dans la récitation des ve rs, 1 intervalle de sixte

n’est pas nécessaire dans ces sortes de récits. On sait que les anciens avoient des

règles qui prescrivoient l’étendue des sons que devoit parcourir la voix dans.le

chant du discours (2), ainsi que dans celui de la récitation poétique (3).; La principale

de ces règles, selon Denys d’Halicamasse, étoit que la voix ne devoit pas

s’élever au-delà d’une quinte, ni s’abaisser au-dessous de cet intervalle, g La

» mélodie du discours, dit-il, se renferme ordinairement dans un seul intervalle

(1) Voyez planche BB, fig. //.

(2) C ’est ainsi que les anciens Grecs et les Latins

nomm oient la.pratique des règles de la prosodie, et c’est

ce que nous appelons encore aujourd’hui l'accent de la

voix. Le m ot accent vient de deux mots Latins qui signifient

pour le chant, de même que le m ot prosodie fut form

é de deux mots Grecs qui signifient aussi pour le chant; car la prosodie ne concernoit alors que ce qui a rapport

à la manière d’élever ou d’abaisser la voix dans le

discours, e t, comme l’indique son nom , elle étoit l’art de

modifier ses sons en parlant et d’en former une espèce

de chant, c’est-à-dire, de lui donner une expression persuasive

: mais les règles en sont tombées en désuétude et

sont entièrement 'oubliées ou méconnues parmi nous ; e,t

l’acception que nous donnons actuellement au m ot prosodie,

n’a plus aucun rapport ni.avecle sens étymologique

de ce m ot, ni avec l’idée que les anciens y attachoient.

« C ette science du discours, dit Denys' d’Halicarnasse,

»est une sorte de musique; elle ne diffère du chant des

.» instrumens\que par l’étendue et non par la qualité des

» sons: car le discours a aussi son harm onie, son rhythm e,

»sesm utations, ses beautés et ses expressions; et l’on ne

» peut douter que l’ouïe ne soit flattée lorsqu’elle saisit

» à-la-fo is l’harm onie, le rhythme et les mutatio.ns, et

» qu’elle n’aime par-dessus toute chose ce qui est beau. »

(D ionys. Halicarn. de Collât, verb. græc. et lat. exedit. Sim.

Bircovii, Samoscii, 1604» p- 3§- « L’élocution, dît

» Aristote-, consiste à savoir modifier sa voix, conformé-

» ment au sentiment qu’on veut inspirer; à savoir, quand

» il le faut, lui donner de la force, l’afibiblrr, ou: lui

»faire tenir le m ilieu; comment on doit employer les

»•tons, soit de l’aigu, soit du grave, soit du medium, et

» quels rhythmes conviennent à chacun d’eux : car il y a

» trois choses à observer , l’étendue, l’harmonie et le

» rhythme [des sons J; c’est-là ce q u i, dans les concours,

» obtient le prix. » Aristot. de Rhet. lib. m , cap. 1. (3) Âristoxène dans ses Harmoniques, et Aristide-

Q uintilien dans son Traité de la musique, ont démontré

en quoi consistent le chant du discours, le chant de la

récitation poétique, et le chant m usical: on peut consulter

ces auteurs sur ce point, qu’il ne nous est pas

permis de traiter à fond ici; nous renvoyons aussi à

l’article que Photius dans son Myriobiblon ifc. a extrait

de Proclus, èt qui a pour titre, Procli Chrestomathia,

seu laudabilia de re poetica, pag. 982, in-folio, græc. et

lat. Rothomagi, 1653. O n trouvera dans ces ouvrages

tout ce qui concerne les divers chants oratoires et'‘poétiques,

traité avec autant d’ordre et de clarté que: d’étendue.

O n pourroit encore lire le 2.* et le 3.® chapitres

du livre XIV des Deipriosophistes d’A thénée, et Jnlius

Pollux, Onomast. lib. IV, cap. 7 et cap. 14. N ous avons

réuni toutes ces autorités à beaucoup d’autres, dans

notre ouvrage qui a pour titre, Recherches sur Vanalogie

de la musique, et des arts qui ont pour objet l'imitation

du langage; Paris, de l’Imprimerie impériale, 1807;

2 vol. grand in-8.° •