Ç } 2 ( ) D E S C R I P T I O N D E S I N S T R U M E N S D E M U S I Q U E

d’exemples dans les compositions Grecques de la haute antiquité. Ces réflexions

seules suffisent pour nous persuader que l’explication est fausse, et qu on n’a pas

connu 1 intention de cette pose. Mais, en considérant la force avec laquelle ces

Muses serrent de la main droite le joug qu’elles empoignent, et l’attention quelles

portent à cette main; en remarquant en outre que les cordes sont liées autour

de ce joug, on doit présumer que leur action a un autre but que celui de soutenir

la lyre, et il est aisé ¿apercevoir que ces Muses la montent et l’accordent. Du

moins, actuellement que nous savons que c’est ainsi que se monte cet instrument,

il nous semble que l’action en est exprimée de manière à prévenir toute

ijiépnse, dans les figures des Muses dont nous parlons^ Peut-être que ces figures

e.toient, pour les anciens, des emblèmes philosophiques qui leur rappeloient les

observations et les expériences multipliées qui précédèrent la découverte du

principe harmonique de l’accord de la lyre, de ce principe qui devint le fondement

de l’art musical ; car les Muses ne sont autre chose qu’une image allégorique

de 1 observation, de la méditation et de l’expérience qui président à la découverte

des arts : aussi donna-t-on à Ja mère des Muses le nom de Mnemosyne,

c est-à-dire, celle qui conserve et transmet la mémoire ; et aux trois plus anciennes

Muses, les noms de Mnémê, mémoire, Acedê, chant, et Meletê, méditation.

A r t i c l e I I I .

Singulier Accord du Kissar. Principe harmonique sur lequel cet accord est établi;

étendue et diapason de ses sons; propriétés des intervalles formés p a r ces

mew.es sons ; maniéré de jouer de cet instrument,

A u premier abord, on croirait l’accord du kissar, un effet du caprice ou du

hasard. II n y a aucun rapport entre cet accord et celui de nos instrumens Européens

H1 est fort différent même de celui des instrumens de musique des Orientaux;

il paraît s’éloigner entièrement du système harmonique de la musique ancienne;

enfin il se présente dans un ordre si singulier, qu’on seroit tenté de prendre cet

ordre pour du désordre, et c ’est ce qui nous est arrivé.

La première fois que nous eûmes occasion d’examiner cet instrument et que

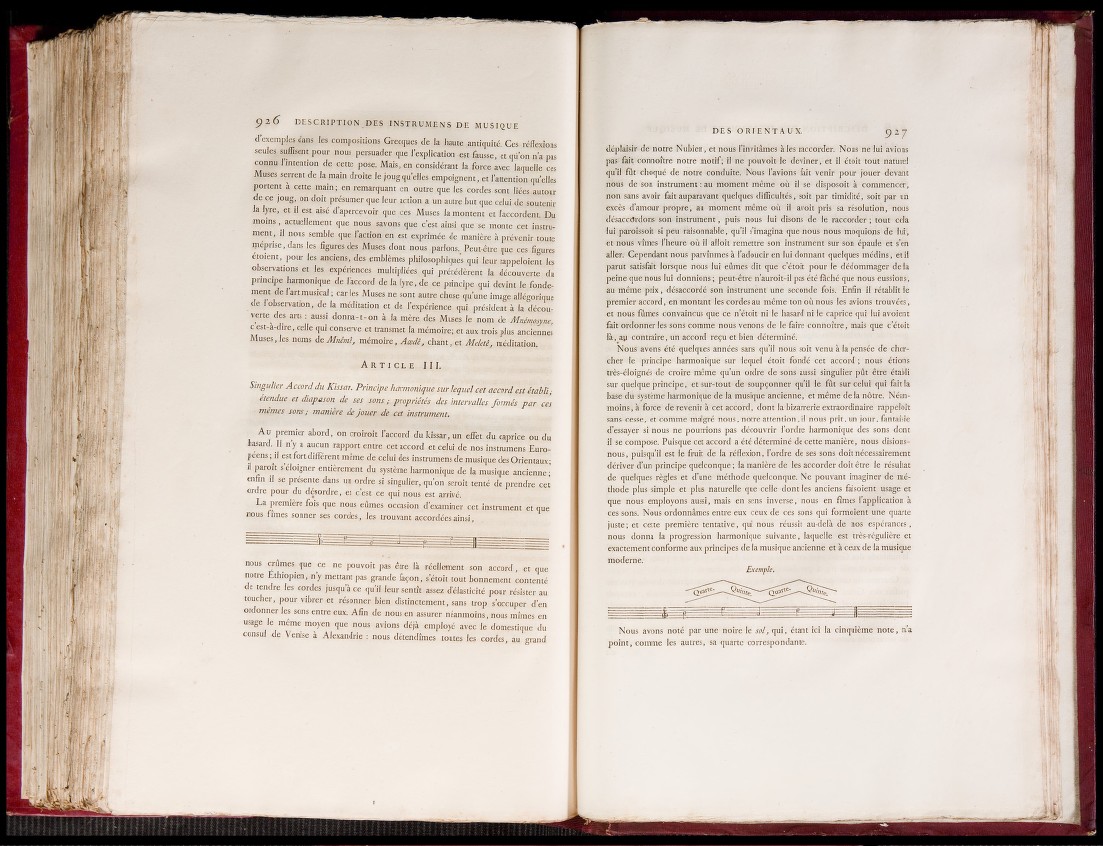

nous fîmes sonner ses cordes, les trouvant accordées ainsi.

nous crûmes que ce ne pouvoit pas être là réellement son accord, et que

notre Ethiopien, n y mettant pas grande façon, s’étoit tout bonnement contenté

de tendre les cordes jusqu’à ce qu’il leur sentît assez d’élasticité pour résister au

toucher, pour vibrer et résonner bien distinctement, sans trop s’occuper d’en

ordonner les sons entre eux. Afin de nous en assurer néanmoins, nous mîmes en

usage le même moyen que nous avions déjà employé avec le domestique du

consul de Venise à Alexandrie : nous détendîmes toutes les cordes, au grand

déplaisir de notre Nubien, et nous l’invitâmes à les raccorder. Nous ne lui avions

pas fait connoître notre motif; il ne pouvoit le deviner, et il étoit tout naturel

qu’il fût choqué de notre conduite. Nous l’avions fait venir pour jouer devant

nous de son instrument : au moment même où il se disposoit à commencer,

non sans avoir fait auparavant quelques difficultés, soit par timidité, soit par un

excès d’amour propre, au moment même où il avoit pris sa résolution, nous

désaccordons son instrument, puis nous lui disons de le raccorder ; tout cela

lui paroissoit si peu raisonnable, qu’il s’imagina que nous nous moquions de lui,

et nous vîmes l’heure où il alloit remettre son instrument sur son épaule et s’en

aller: Cependant nous parvînmes à l’adoucir en lui donnant quelques médins, et il

parut satisfait lorsque nous lui eûmes dit que c’étoit pour le dédommager de la

peine que nous lui donnions ; peut-être n’auroit-il pas été fâché que nous eussions ,

au même prix, désaccordé son instrument une seconde fois. Enfin il rétablit le

premier accord, en montant les cordes au même ton où nous les avions trouvées,

et nous fûmes convaincus que ce n’étoit ni le hasard ni le caprice qui lui avoient

fait ordonner les sons comme nous venons de le faire connoître, mais que c’étoit

là, ap contraire, un accord reçu et bien déterminé.

Nous avons été quelques années sans qu’il nous soit venu à la pensée de chercher

le principe harmonique sur lequel étoit fondé cet accord ; nous étions

très-éloignés de croire même qu’un ordre de sons aussi singulier pût être établi

sur quelque principe, et sur-tout de soupçonner qu’il le fût sur celui qui fait la

base du système harmonique de la musique ancienne, et même de la nôtre. Néanmoins,

à force de revenir à cet accord, dont la bizarrerie extraordinaire rappelbit

sans cesse, et comme malgré nous, notre attention, il nous prit, un jour, fantaisie

d’essayer si nous ne pourrions pas découvrir l’ordre harmonique des sons dont

il se compose. Puisque cet accord a été déterminé de cette manière, nous disions-

nous, puisqu’il est le fruit de la réflexion, l’ordre de ses sons doit nécessairement

dériver d’un principe quelconque ; la manière de les accorder doit être le résultat

de quelques règles et d’une méthode quelconque. Ne pouvant imaginer de méthode

plus simple et plus naturelle que celle dont les anciens faisoient usage et

que nous employons aussi, mais en sens inverse, nous en fîmes l’application à

ces sons. Nous ordonnâmes entre eux ceux de ces sons qui formoient une quarte

juste ; et cette première tentative, qui nous réussit au-delà de nos espérances,

nous donna la progression harmonique suivante, laquelle est très-régulière et

exactement conforme aux principes de la musique ancienne et à ceux de la musique

moderne.

Exemple.

Nous avons noté par une noire le sol, qui, étant ici la cinquième note , ira

point, comme les autres, sa quarte correspondante.