cabotage, y trouvent cependant un bon mouillage à une lieue au nord de ce cap,

le plus saillant de la côte d’Egypte.

On compte encore six boghâz secondaires, celui d’Abouqyr dans le JaeMâdyeh,

celui dEdkoû, ceux de Dybeh, de Gemileh, d’Omm-fàreg et de Tyneh, ces

quatre derniers appartenant au lac Menzaleh. Ces boghâz rappellent les embouchures

d’anciennes branches qui n’existent plus; on peut les comparer aux graux

ou bouches des lacs maritimes sur les côtes du Languedoc.

s. V I .

De la Navigation du N il•

1 1 I L a navigation du Nil dépend absolument des crues et du décroissement des

eaux, qui en déterminent la durée ; car elle cesse successivement pour les bateaux

d’après leur tirant d’eau, que nous avons indiqué dans le tableau suivant : ceux de

| Ü! | j la haute Egypte sont généralement plus forts que ceux du Delta.

' ' ' 0 ° a vu que les djermes qui font le cabotage d’Alexandrie à Rosette et à

Damiette, ne remontent pas le fleuve au-delà de ces deux villes : d’autres bâti-

mens connus sous le nom de mâch, à voile latine, et du port de 60 tonneaux,

chargent et déchargent les marchandises dans ces villes, et les transportent au

Kaire et jusqu’aux limites de l’Égypte, vers la cataracte. Pendant les derniers

temps du décroissement du fleuve, c’est-à-dire , pendant quatre à cinq mois de

l’année, depuis janvier jusqu’à la fin de juin , le Nil est peu navigable : les bancs

1 de sable y rendent fréquens les échouemens; mais ils sont peu dangereux, à cause

de la nature de ces sables, qui sont presque mouvans.

Les vents favorables pour rem onter le fleuve pendant cette saison sont également

rares ou foibles; de sorte que la navigation est presque nulle : on fait, à

défaut du vent, usage de la cordelie pour rem onter le fleuve; cet usage y est très-

ancien.

| j M j Dans le temps de la crue, le fleuve, qui coule à pleines rives et avec rapidité,

est bien facile à descendre par le courant seul, quoiqu’alors les vents du nord

qui soufflent constamment depuis juin jusqu’en septembre, soient absolument

contraires : mais ils sont aussi nécessaires que favorables; car au moyen de ces

vents on peut souvent, en huit jours et moins, remonter le fleuve, dont le

cours, suivant son développement, est, du Kaire aux cataractes, de 185 lieues

(de 2500 toises). Le trajet de Rosette ou de Damiette au Kaire se fait souvent

en trente-six heures. Le fleuve a , vers cette époque, une profondeur suffisante

pour recevoir des caravelles, espèce de frégates ; ce qu’on a vu, en 1778, dans

la guerre des beys, dans laquelle Ismây’i-bey vint, de Damiette au Kaire, avec une

caravelle de 24 canons.

ËJfc ¡V 1

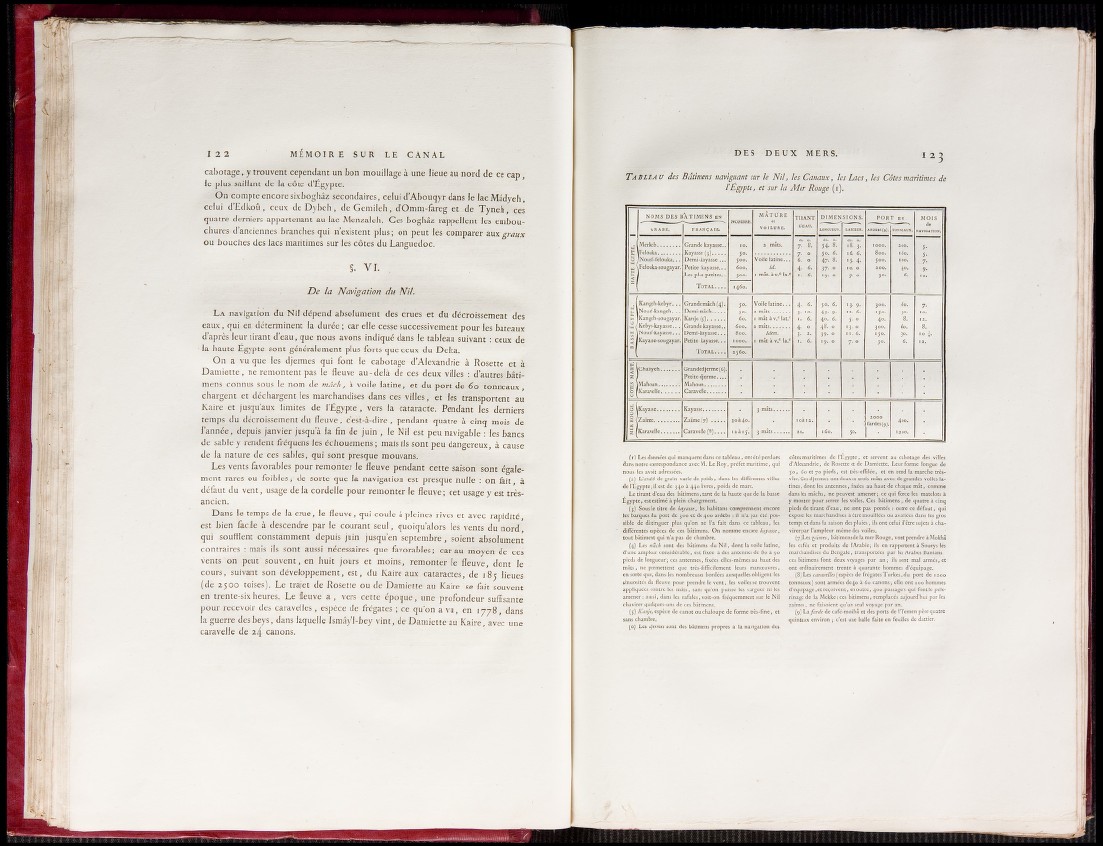

T a b l e a u des Bâtimens naviguant sur le Nil, les Canaux, les Lacs, les Côtes maritimes de

l’Egypte, et sur la Mer Rouge (i).

N OM S D E S B A T IM E N S en

NOMBRE.

M Â T U R E TIRANT D IM E N S IO N S . P O R T en M O IS

ARABE. FRANÇAIS» VOILURE. d ’kau.

LONGUEUR. LARGEUR. ARDEBS (a). TONNEAUX.

de

NAVIGATION.

Grande kayasse.. 2 mâts.

ils. 0.

7 . 8.

ds. 0.

54. 8.50. 6.

4 7 . 8.

37. 0

19. 0

ds. 0.

u $•

£ s»

0

•M

H

s

<

- 5°-

500. 6 00.

300.

Nousf-feloufca.. .

Fclouka-sougayar.

Demi-kayasse . . .

Petite kayasse.. .

Les plus p e tite s ..

V o ile la t in e ... id.

1 mât. à v .c la.c

6. 0

4. 6.

1. 6.

15. 4.

IO. O

7 . O

• Joo.

200.

3° .

100.

40. 6.

7-

9 •

12.

T o t a l . . . . 1460.

H

Kangeh-kebyr, . .

Nousf-kangeh, . .

Kangeh-sougayar.

Kcbyr-kayasse.. .

Nousf-kayasse.. .

Kayasse-sougayar.

Grande mâch (4).

Demi-mâch..........

50.

5° .

Vo ile la t in e .. .

2 m â ts . . . . . . .

4. 6.

3. 10.

50. 6.

4). 9.

13. 9.12. 6.

3. 0

13. 0

I I . 6.

7 . 0

300.

150.

60.

3°* 8.

7-

10.

O

w

< 1

Grande kayasse..

D em i-k a ya s se .. .

Petite ka yasse.. .

6 00.

800.

1000.

2 m â ts .............. Idem.

1 mât à v .c la.0

4. 0

3. 2.

1 . 6.

48. O

39. O

I9. O

300.

130.

3° .

60.

3° . 6.

8.

IO 7.

12.

T o t a l . . . . 2560.

H 1

Grandedjerme (6).

P etite-dje rme.. . .

<S

*

H

p

° 30340.

12 a 15,

.2000

400.

S I (8 ).... l6o. fardes (9).

Caravelle 20. 50.

1200. - 3

( f ) Les données qui manquent dans ce tableau, ont été perdues

dans notre correspondance avec M. Le Roy, préfet maritime, qui

nous les avoit adressées.

(2) L'ardel de grain varie de poids, dans les différentes villes

de l’Egypte; il est de 340 à 440 livres, poids de marc.

Le tirant d’eau des bâtimens-, tant de la haute que de la basse

Egypte, est estimé à plein chargement.

(3) Sous le titre de kayasst, les habitans comprennent encore

les barques du port de 3 00 et de 400 ardebs : il n’a pas été possible

de distinguer plus qu’on ne l’a fait dans ce tableau, les

différentes espèces de ces bâtimens. On nomme encore Rayasse,

tout bâtiment qui n’a pas de chambre.

(4) Les mâch sont des bâtimens du Nil, dont la voile latine,

d’une ampleur considérable, est fixée à des antennes de 80 à 90

pieds de longueur*; ces antennes , fixées elles-mêmes au haut des

mâts, ne permettent que très-difficilement leurs manoeuvres,

en sorte que, dansd.es nombreuses bordées auxquelles obligent les

sinuosités du fleuve pour prendre le vent i les voiles se trouvent

appliquées contre les mâts, sans qu’on puisse les carguer ni les

amener : aussi, dans les rafales, voit-on fréquemment sur le Nil

chavirer quelques-uns de ces bâtimens.

(5) Kanje, espèce de canot ou chaloupe de forme très-fine, et

san(6s )chambre. Les djermes sont des bâtimens propres à la navigation des

côtes maritimes de l’Egypte, et servent au cabotage des villes

d’Alexandrie, de Rosette et de Damiette. Leur forme longue de

50, 60 et 70 pieds, est très-effilée, et en rend la marche très-

vîte. Ces djermes ont deux et trois mâts avec de grandes voiles latines,

dont les antennes, fixées au haut de chaque mât, comme

dans les mâchs, ne peuvent amener; ce qui force les matelots à

y monter pour serrer les voiles. Ces bâtimens , de quatre à cinq

pieds de tirant d’eau, ne sont pas pontés : outre ce défaut, qui

expose les marchandises à être mouillées ou avariées dans les gros

temps et dans la saison des pluies, ils ont celui d’être sujets à chavirer

par l’ampleur même des voiles.

(7) Les idimes, bâtimens de la mer Rouge, vont prendre à Mokhâ

les cafés et produits de l’Arabie; ils en rapportent à Soueys les

marchandises du Bengale, transportées par les Arabes Banians

ces bâtimens font deux voyages par an; ils sont mal armés, et

ont ordinairement trente à quarante hommes d’équipage.

(8) Les caravelles (espèce de frégates Turkes, du port de 1200

tonneaux) sont armées de 40 à 60 canons; elles ont 200 hommes

d’équipage, et reçoivent, en outre, 400 passagers qui fontle pèlerinage

de la Mckkc: ces bâtimens, remplacés aujourd’hui par les

zaïmes, ne faisoient qu’un seul voyage par an.

(9) ha farde de café-mokhâ et des ports de l’Yemcn pèse quatre

quintaux environ ; c’est une balle faite en feuilles de dattier.

\