9 7 ° D E S C R I P T I O N D E S I N S T R Ü M E N S D E M U S I Q U E

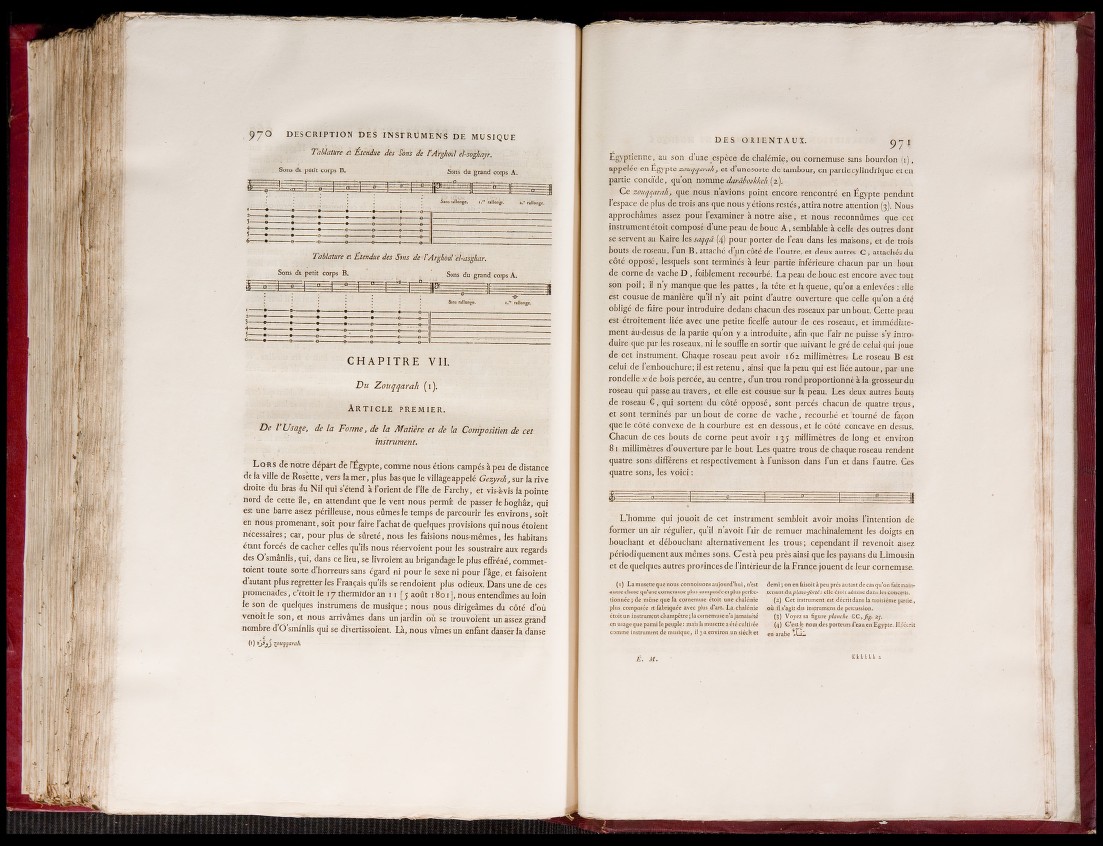

Tablature et Étertdue dés Soifs de /'Arghoul el-soghayr.

Soiis du pétit corps B. Sons du grand corps A.

-i-2-’O . ...

¿ans liìonge. . » 'raîlon^: 2/«Uònge.

1-------°--------- *- • • n 1 0

A------ * --------- U------:--- Q

■ ,

Tablature et 'Etendue des Sons de TÂ rglbul'el-asgliar.

Sons du petit corps B.

T" 1---------- 1----------- ------ ¡r---- r—— —VQ i—_0_

Sons du grand corps A.

; -©-

Z 9 9 •

*---------■-----------------------------1- • n 0 0

ï—-------------------------------------- n • ; • n n 1

*■*--------* - 0 0 0

C H A P I T R E VII.

D u Zouqqarah (i).

A r t i c l e p r e m i e r .

D e l ’ Usage, de la Form e, de la Matière et de la Composition de cet

instrument.

L o r s de notre départ de l’Egypte, comme nous étions campés à peu de distance

de la ville de Rosette, vers la mer, plus bas que le village appelé Gezyreh, sur la rive

droite dit bras du Nil qui s’étend à l’orient de l’île de Farchy, et vis-à-vis la pointe

nord de cette île, en attendant que le vent nous permît de passer le boghâz, qui

est une barre assez périlleuse, nous eûmes le temps de parcourir les environs, soit

en nous promenant, soit pour faire l’achat de quelques provisions qui nous étoient

nécessaires ; car, pour plus de sûreté, nous les faisions nous-mêmes, les habitans

étant forces de cacher celles qu’ils nous réservoient pour les soustraire aux regards

des O smânlis, qui, dans ce lieu, se livroient au brigandage le plus effréné, cornmet-

toient toute sorte d’horreurs sans égard ni pour le sexe ni pour l’âge, et faisoient

d autant plus regretter les Français qu’ils se rendoient plus odieux. Dans une de ces

promenades, cetoit le i y thermidor an n [y août 1801], nous entendîmes au loin

le son de quelques instriimens de musique ; nous nous dirigeâmes du côté d’où

venoit le son, et nous arrivâmes dans un jardin dû se vouvoient un assez grand

nombre d O smânlis qui se divertissoient. Là, nous vîmes un enfant danser la danse

ü i ipuqqarah.

Égyptienne, au son dune espèce de chalémie, ou cornemuse sans bourdon (r),

appelée en Egypte zouqqarah, et d’une sorte de tambour, en partie cylindrique et en

par tie conoïde, qu’on nomme darâboukkch (2).

Ce zouqqarah, que nous n’avions point encore rencontré en Egypte pendant

l’espace de plus de trois ans que nous y étions restés, attira notre attention (3). Nous

approchâmes assez pour 1 examiner a notre aise, et nous reconnûmes que cet

instrument étoit composé d’une peau de bouc A , semblable à celle des oufres dont

se servent au Kaire les saqqâ (4) pour porter de l’eau dans les maisons, et de trois

bouts de roseau, 1 un B , attaché d’un côté de l’outre, et deux autres C , attachés du

cote opposé, lesquels sont terminés à leur partie inférieure chacun par un bout

de corne de vache D , foiblement recourbé. La peau de bouc est encore avec tout

son poil ; il n y manque que les pattes, la tête et la queue, qu’on a enlevées : elle

est cousue de manière qu’il n’y ait point d’autre ouverture que celle qu’on a été

obligé de faire pour introduire dedans chacun des roseaux par un bout. Cette peau

est etroitement liée avec une petite ficelle autour de ces roseaux, et immédiatement

àu-dessus de la partie quon y a introduite, afin que l’air ne puisse s’y introduire

que par les roseaux, ni le souffle en sortir que suivant le gré de celui qui joue

de cet instrument. Chaque roseau peut avoir 162 millimètres, Le roseau B est

celui de l’embouchure; il est retenu, ainsi que la peau qui est liée autour, par une

rondelle x de bois percée, au centre, d’un trou rond proportionné à la grosseur du

roseau qui passe au travers, et elle est cousue sur la peau. Les deux autres bouts

de roseau C , qui sortent du côté opposé, sont percés chacun de quatre trous,

et sont terminés par un bout de corne de vache, recourbé et 'tourné de façon

que le côté convexe de la courbure est en dessous, et le côté concave en dessus.

Chacun de ces bouts de corne peut avoir 135 millimètres de long et environ

81 millimètres d’ouverture par le bout. Les quatre trous de chaque roseau rendent

quatre sons différens et respectivement à l ’unisson dans l’un et dans l’autre. Ces

quatre sons, les voici :

L ’homme qui jouoit de cet instrument sembloit avoir moins l’intention de

former un air régulier, qu’il n’avoit l’air de remuer machinalement les doigts en

bouchant et débouchant alternativement les trous ; cependant il revenoit assez

périodiquement aux mêmes sons. C ’est à peu près ainsi que les paysans du Limousin

et de quelques autres provinces de l’intérieur de la France jouent de leur cornemuse.

(1) La musette que nous connoissons aujourd’hui, n’est dem i; on en faisoit à peu près autant de c autre chose qu’une cornemuse plus composée et plus perfec- .tenant du, as qu’on fait main- piano-forté: elle é.toit admise dans.Ies concerts,

donnée ;• de même que la cprnemuse étoit une chalémie (2) C et instrum ent est décrit dans la troisième partie,

plus composée et fabriquée avec plus d’art. La. chalémie où il .s’agit «des msjtrum.ens.de percussion,

étoit un instrument'Champêtre ; la cornemuse n’a jamais été (3) Voyez sa figure planche C C ,fig. zy.

an usage que parmi le peuple: mais la musette aété cultivée (4) C ’est le nom ides porteurs d’eau en Egypte. Il/écrit

comme instrum ent de musique, il y a environ un siècfe et en arabe »LÎL