l’a même regardé comme aphrodifiaque, ce qui lui

a fait donner le nom de ïadix vtntrea par quelques-

uns. : ■ i

Cette racine eft utile pour corriger la maiw

vaife haleine lorfqu’on la mâche ; on l’emploie auffi

dans les affe&ions foporeufes : fon fu c , félon :Dioi-

coride , exprimé dans les y e u x , guérit la fuffufion.

On la regarde encore comme alexipharmaque ;

s’il faut en croire Glufius, les habitans des confins

de la Lithuanie , ont appris des Tartares à porter

fur foi la racine i'acorus , S U ne boire d eau qu a-

près y avoir fait macérer cette racine durant quelque

tems. Il feroit fans doute utile, félon le précepte

de Simon Pauli, de ne jamais boire d’eau bourbeufe

dans les camps, qu’après avoir ufe du meme expédient

que les Tartares : peut-être meme ƒ ft-ce par

ces confidérations qu’on a donne à cette meme racine

le nom de radix nautica , foit parce qu’elle corrige

les qualités pernicieufes que l’eau, trop long-tems

gardée, peut contracter, foit parce qu’elle prévient

en partie le vomiffement habituel qu éprouvent ceux

qui Ce mettent en mer pour la première fois.

On fait avec cette racine une efpece de confection

qu’on appelle calamus aromaticus confit , dont les

propriétés font fort au-deflous de celles de la racine

elle-même ; on en fait auffi l’éleétuaire diacorus, on

en tire un extrait & une huile diflilee ; quant aux

fels qu’on en retire par l’incinération, il eft abfurde

de prétendre qu’ils participent aux propriétés de la

plante.

Obfervons en paffant que la plante connue fous

le nom d'acorus ver us ou vrai acorus, n eft point la

même que les anciens avoient décrit fous le nom

de calamus aromaticus, & dont Profper Alpin nous

a laifle la defcription dans fon traité de plantis exo-

ticis , lié. I I . cap. y. Il paroît même que les anciens

ne fe fervoient point d’une racine, mais d’une petite

tige dont les propriétés étoient néanmoins très-analogues.

(Article de M. LAFOSSE-, docteur en Médecine.')

§ A C Q S , (Géogr.) jolie petite ville de France, en

Languedoc, dans le gouvernement de Foix. Elle eft

au pied des Pirénées, fur une petite riviere, au

fud de Tarafcon. Son nom lui vient des eaux chaudes

qui font dans fon voifinage , & dont l’ufage eft

très-ialutaire pour ceux qui en prennent les bains.

Long. ig. 20. lat. 42. 40. (C. A )

A C Q U A , (1Géogr.) bourg d’Italie, au grand duché

de Tofcane , où il y a des bains chauds que l’on

vante. Long. 23. 20. lat. 4 3 .4 3 . (D . G.)

A cq u a ch e f a v e l l a , (Géogr.) fontaine d’Italie

, dans la Calabre citérieure, au royaume de Naples

, près de l’embouchure de la riviere de Crata,

& des ruines appellées Sibari ruinata. On a cru que

ceux qui fe baignoient dans fes eaux, devenoient

plus beaux & plus fains. ( C .A . )

§ ACQUAPENDENTE , (Géogr.) ville d’Italie,

dans la province d’Orviette, fur l’état Eccléfiaftique.

Elle eft fituée fur un rocher d’où tombe une cafcade

naturelle que l’on entend en approchant de la ville.

Cette cafcade lui a fait donner le nom d'acqua-pen-

dente. Près de la riviere paffe la riviere de Baglia.

On trou ve, dans cette chétive cité, un évêché &

feize couverts qui en occupent plus de la moitié.

Elle eft à 23 lieues nord-oueft de Rome. Long. 29-,

28. lat. 42. 43. (C. A .)

§ A C Q U I , ( Géogr. ) ville d’Italie, au duché de

Montferrat , avec un évêché fuffragant de Milan.

Les anciens la nommoient Aquot flatiella -| à caufe

de fes bains d’eau chaude qu’ils eftimoient beaucoup

& dont on fait encore ufage aujourd’hui aux mois de

mai & de feptembre. Quoique les eaux en foient

bouillantes, l’herbe de fon baffin s’y conferve très-

verte. Les Efpagnols prirent cette ville en 1745 ; les

Piémontois la reprirent en 1746 ; M. de Maillebois

la reprit enfuite, & l’abandonna après en avoir fait

fauter les fortifications. C’eft la patrie de Georges Me-

rula. Elle eft fur la rive feptentrionale de la Bormia ,

à 10 lieues nord-oueft de Gênes. Long. 26. 3. lat.

44. 40. (C. Ai) ' % 1 * 1

A C R A , (Géogr.) ville d’Afnque, fur la cote de

Guinée. Les Anglois, les Danois & les Hollandois ,

maîtres conjoints dë cette ville , l’ont munie chacun

d’un bon fo r t , &c ont donné un village à chacun de

ces forts pour dépendance particulière. Long. jy .3 3 .

lat. 3. (D . G.)

§ ACRAMAR, ou A c tmar , ou Ar c is sa , ou

A b a cm a s , ou V a n , (Géogr.) ville de la grande

Arménie en Afie, & capitale du gouvernement de

Van. Elle eft fituée au pied des montagnes du Diar-

bekir fur le bord d’un grand lac qui lui donne fon

nom , au nord-oueft du pays d’Aderbijan & aufud-

eft d’Erzerom. Sémiramis en fut, dit-on, la fondatrice,

& la fit appelletSemiramocerta. Cette ville .eft

grande, marchande & allez peuplée. Il y réfide un hacha.

Comme elle voifine des frontières de Perfe, elle

eft fouvent expofée au fortdes armes,& voit alternar

tivement dans fes murs, les Turcs & les Perfans;fion

château eft très-fort. Son lac a deux petites îles habitées

par des religieux Arméniens ; il reçoit une petite

riviere, nommée Bendmachi, qui fournit une grande

quantité de poiffons dkme efpece plus grande que le

pélamide fort eftimé en Perfe. Long. 62. lat. 36. 30 .

■ A . )

ACR A TO PO TE S , (Mythol.) c’eft le nom d’un

héros de la Grece , qui étoit honoré, félon Athénée,

à Munichia, un des bourgs de l’Attique. (+ )

ACRE , f. m. (Arpentage.) mefure d’Angleterre^

pour le terrein qui contient 43560 pieds anglois

quarrés, ou 1135 toifes q’uarrées de fuperficie, mefure

de Paris ; d’où l’on voit fon rapport avec l’arpent

de Paris, qui eft de 900 toifes quarrées ; & avec celui

des eaux & forêts, qui eft de 134 41 dans tout le

royaume, fuivant l’ordonnance des eaux & forêts.

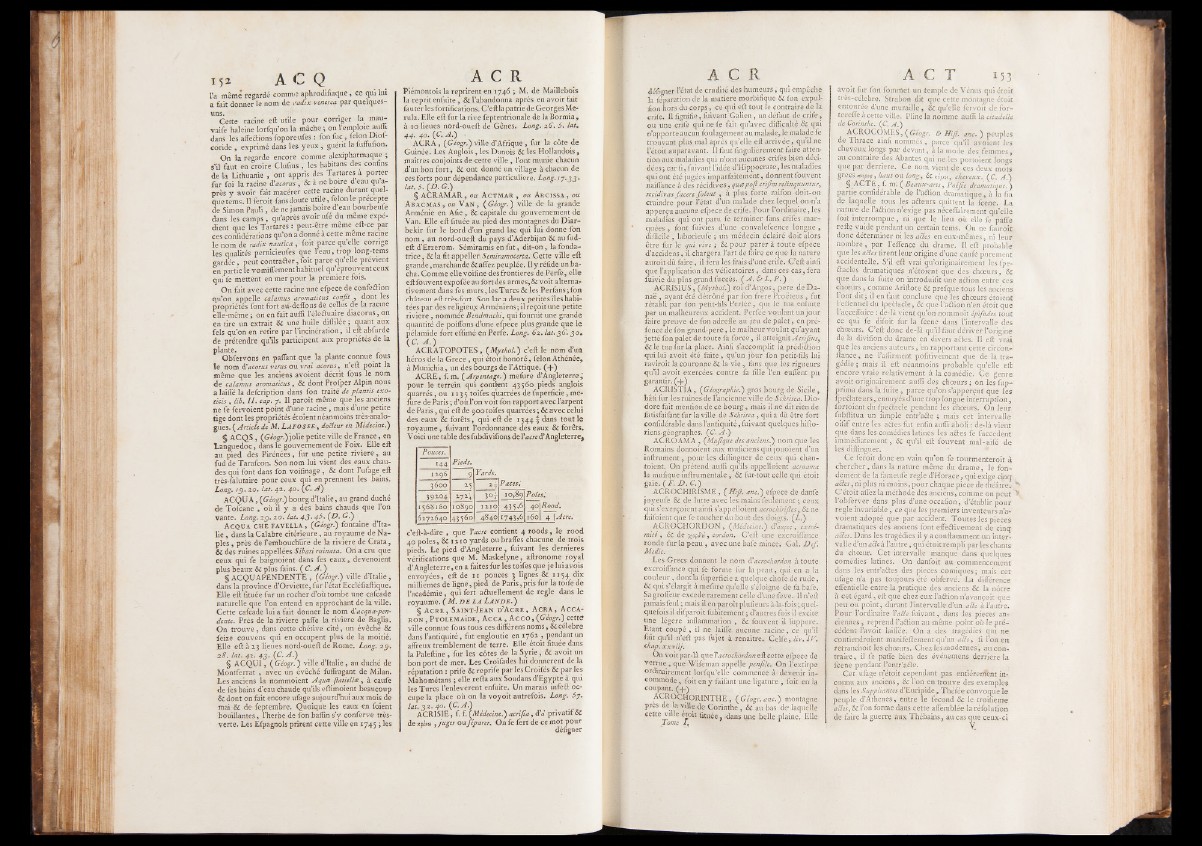

Voici une table des fubdiviûons de Y acre d’Angleterre,

Pouces.

144 Pieds.

1296 - 9 Yards.

3600 *5 2-5 P aces'.

3 9204 272^ î °7 10,89 Pôles'..

1568160 10890 1210 43 5.6 40I Rood.

6272640 4356° 484O 1743.6 i6o| 4 | Acrei

c’eft-à-dire , que Y acre contient 4 roods, le rood

40 pôles, & 1210 yards ou braffes chacune de trois

pieds. Le pied d’Angleterre, fuivant les dernieres

vérifications que M. Maskelyne, aftronome royal

d’Angleterre, en a faites fur les toifes que je lui a vois

envoyées, eft de 11 pouces 3 lignes & 1154 dix

millièmes de ligne, pied de Paris,pris fur la toife de

l’académie, qui fert actuellement de réglé dans le

royaume. ( M . d e l a L a n d e . )

§ Ac r e , Sa in t -Jean d’A c r e , A c r a , A c c a -

ron , Pto lem aïd e, Ac c a , A c c o , (Géogr.) cettef

ville connue fous tous ces différens noms, & célébré

dans l’antiquité, fut engloutie en 1762 , pendant un

affreux tremblement de terre. Elle étoit fituée dans

la Paleftine, fur les côtes de la Syrie, & avoit un

bon port de mer. Les Croifades lui donnèrent de la

réputation : prife & reprife par les Croifes & par les

Mahométans ; elle refta aux Soudans d’Egypte à qui

les Turcs l’enleverent enfuite. Un marais infeft occupe

la place où on la voyoit autrefois. Long. 5y .

lat. 3 2 .4 0 . (C . A . ) '

ACRISIE, f. f. (Médecine.) acrifia, d’a privatif &

de kcîvu , juger ou Jéparer. On fe fert de ce mot pour

défigner

défigner l’état de crudité des humeurs, qui empêche

la feparation de la matière morbifique & fon expul-

fion hors du corps, ce qui eft tout le contraire de la

crife. Il fignifie, fuivant Galien, un défaut de crife,

ou une crife qui ne fe fait qu’avec difficulté & qui

n’apporte aucun foulagement au malade, le malade fe

trouvant plus mal après qu’elle eft arrivée, qu’il ne

l’étoit auparavant. Il faut finguliérement faire attention

aux maladies, qui n’ont aucunes crifes bien décidées;

car fi, fuivant l’idée d’Hippocrate, les maladies

qui ont été jugées imparfaitement , donnent fouvent

naiffance à des récidives, qucepoß crifimrelinquuntur,

récidivas facere foient , à plus forte raifon doit-on

craindre pour l’état d’un malade chez lequel on-n’a

apperçu aucune efpece de crife. Pour l’ordinaire, les

maladies qui ont paru fe terminer fans crifes marquées

, font fuivies d’une convalefcence longue,

difficile , laborieufe ; un médecin éclairé doit alors

être fur le qui vive ; & p o u r parer à toute efpece

d’accidens, il chargera l’art de faire ce que la nature

auroit dû faire, il fera les frais d’une crife. C’eft ainfi

que l’application des véficatoires, dans ces caSj fera

luivie du plus grand fuccès. (A . & L . P .)

ACRISIUS, (Mythol.) roi d’Argos, pere deDa-

naë , ayant été détrôné par fon frere Proëteus , fut

rétabli par fon petit-fils Perfée, qui le tua enfuite

par un malheureux accident. Perfée voulant un jour

faire preuve de fon adreffe au jeu de palet, en pré-

fencede fon grand-pere, le malheur voulut qu’ayant

jetté fon palet de toute fa force, il atteignit Acrifius,

& le tua fur la place. Ainfi s’accomplit la prédiction

qui lui avoit été faite, qu’un jour fon petit-fils lui

raviroit la couronne & la v ie , fans que les rigueurs

qu’il avoit exercées contre fa fille l’en eufl'ent pu

garantir. (+ )

A CRISTIA, (Géographie.) gros bourg de Sicile,

bâti fur les ruines de ^ancienne ville de Schritea. Dio-

dore fait mention de ce bourg, mais il ne dit rien de

fatisfàifant fur la ville de Schritea, qui a dû être fort

confidérable dans l’antiquité,fuivant quelques hifto-

riens-géographes. (C. A .)

AC RO AM A , (Mußquedes anciens.) nom que les

Romains donnoient aux muficiens qui jouoient d’un

infiniment, pour les.diftinguer de ceux qui chan-

toient. On prétend auffi qu’ils appel!oient acroama

la mufique inftrumentale , & fur-tout celle qui étoit

gaie; ( F. D . C. )

ACROCHIRISME, ( Hiß. anc.) efp.ecé de danfe

joyeufe & de lutte avec les mains-feulement ; ceux

qui.s’exerçoient ainfi s’appelloient acrochirifles, & ne

faifoient que fe toucher du bout des doigts. (Z,.)

ACROCHORDON , (Médecine.) d’axpoç , extrémité

, & de %opS'», cordon. C’eft une excroiflance

ronde fur la peau, avec une bafe mince. Gai. Def.

Medic.

Les Grecs donnent le nom d'acrochordon à toute

excroiflance qui fe forme fur la peau, qui en a la

couleur , dont la fuperficie a quelque choie de rude,

& qui s’élargit à mefure qu’elle s’éloigne de fa bafe.

Sa grofleur exc.ede rarement celle d’une feve. Il n’eft

jamais feul ; mais il en paroît plufieurs à-la-fois; quelquefois

il difparoît fubitement ; d’autres fois il excite

une légère inflammation , & fouvent il fuppure.

Etant coupé , il ne laifle. aucune racine, ce qu’il

fait qu’il n’eft pas fujet à renaître. Ce lfe, liv.IV .

chap. xxviij.

On voit par-là que Yacrochordon eft cette efpece de

verrue, que AVifeman appelle penfile. On l’extirpe

ordinairement lorfqu’elle commence à devenir incommode

, foit en y faifant une ligature , foit en la

coupant. (4.)

ACRÖCHORINTHE, ( G éogr. anc.) montagne

près de la ville de Corinthe , & au bas de laquelle

cette ville étoit fituée ,-dans une belle plaine, Elle

Tome I ,

avoit fur fon fommet un temple de Vénus qui étoit

très-célebre. Strabon dit que cette môntagne étoit

entourée d’une muraille, & qu’elle fervoit de for-

tereffe à cette ville. Pline la nomme auffi la citadelle

de Corinthe. (C. A.)

ACROCOMES, (Géogr. & Hiß. anc. ) peuples

de Thrace ainfi nommés , parce qu’il avoient les

cheveux longs par devant, à la mode des femmes,

au contraire des Abantes qui ne les portoient longs

que par derrière. Ce nom vient de ces deux mots

grecs axpoç, haut qu long, Sc kI/jai , cheveux. (C. A.)

§ A C T E , f. m. ( Beaux-arts, Poéfie dramatique.)

partie confidérable de l’aâion dramatique, à la fin

de laquelle tous, les afteurs quittent la fcene. La

nature de Paétion n’exige pas néceffairement qu’elle

foit interrompue, ni que le lieu où elle fe paffe

refte vuide pendant un certain tems. On ne fauroit

donc déterminer ni les actes en eux-mêmes, ni leur

nombre, par l’effence du drame. Il eft probable

que les actes tirent leur origine d’une caufe purement

accidentelle. S’il eft vrai qu’originairement les lpe-

ftaclês dramatiques n’étoient que des choeurs, &

que dans la fuite on introduifit une aûion entre ces

choeurs, comme Ariftote & prefque tous les anciens

l’ont dit; il en faut conclure que les choeurs étoient

l’effentiel du fpecfacle, & que l’aâion n’en étoit que

racceffoire : de-là vient qu’on nommoit épifodes tout

ce qui fe difoit fur la fcene dans l’intervalle des

choeurs. C’eft donc de-là qu’il faut dériver l’origine

de la divifion du drame en divers a&es. Il eft vrai

que les anciens auteurs, ‘en rapportant cette circ'on-

Itance, ne l’affirment pofitivement que de la tragédie

; mais il eft néanmoins probable qu’elle eft

encore vraie relativement à la comédie. Ce genre

avoit originairement auffi des choeurs ; on les fup-

prima dans la fuite, parce qu’on s’apperçuf que les

fpe&ateurs, ennuyés d’une trop longue interruption ,

fortoient du fpe&acle pendant les choeurs. On leur

fubftitua un fimple entr’afte ; mais cet intervalle

oifif entre les adles fut enfin auffi aboli : de-là vient

que dans les .comédies latines les a êtes fe fuccedent

immédiatement, & qu’il eft fouvent mal-aifé de

les.diftinguer.

Ce feroit donc en vain qu’on fe tourmenteroit à

chercher, dans la nature même du drame, le fondement

de la fameufe regle d’Horace, qui exige cinq

actes, ni plus ni moins, pour chaque piece de théâtrev '

C’étoit affez la méthode des anciens, comme on peut "

l’obferver dans plus d’une occafion, d’établir pour

regle invariable, ce que les premiers inventeurs n’a*

voient adopté que par accident. Toutes les pièces

dramatiques des anciens font effectivement de cinq

actes. Dans les tragédies il y a conftamment un intervalle

d’un acte à l’autre, qui étoit rempli par les chants

du choeur. Cet intervalle manque dans quelques

comédies'latines. On danfoit au commencement

dans les entr’aûes des pièces comiques; mais cet

ufage n’a pas toujours été obfervé. La différence

effentielle entre la pratique des anciens & la nôtre

à cet égard, eft que chez eux l’action n’avançoit que

peü ou point, durant l’intervalle d’un aâe à l’autre.

Pour l’ordinaire Y acte, fuivant, dans les pièces anciennes

, reprend l’aétion au même point où-Ie précédent

l’avoit laifîee. On a des tragédies qui ne

cpntiendroient manifeftement qu’un acte, fi l’on en

retranchoit les choeurs. -Chez lès modernes ', au contraire

, il fe paffe bien des événemens derrière la

fcene pendant l’entr’aâe.

Cet ufage n’étoit cependant pas entièrement inconnu

aux anciens, & l’on en trouve des exemples

dans les Suppliantes d’Euripide, Théfée convoque le

peuple d’Athenes, entre le fécond & le troifieme

actes, & l’on forme dans cette affemblée la réfolution

de faire la guerre aux Thébafiis, au cas que ceux-ci y