* JZ Z A Ü R A U T

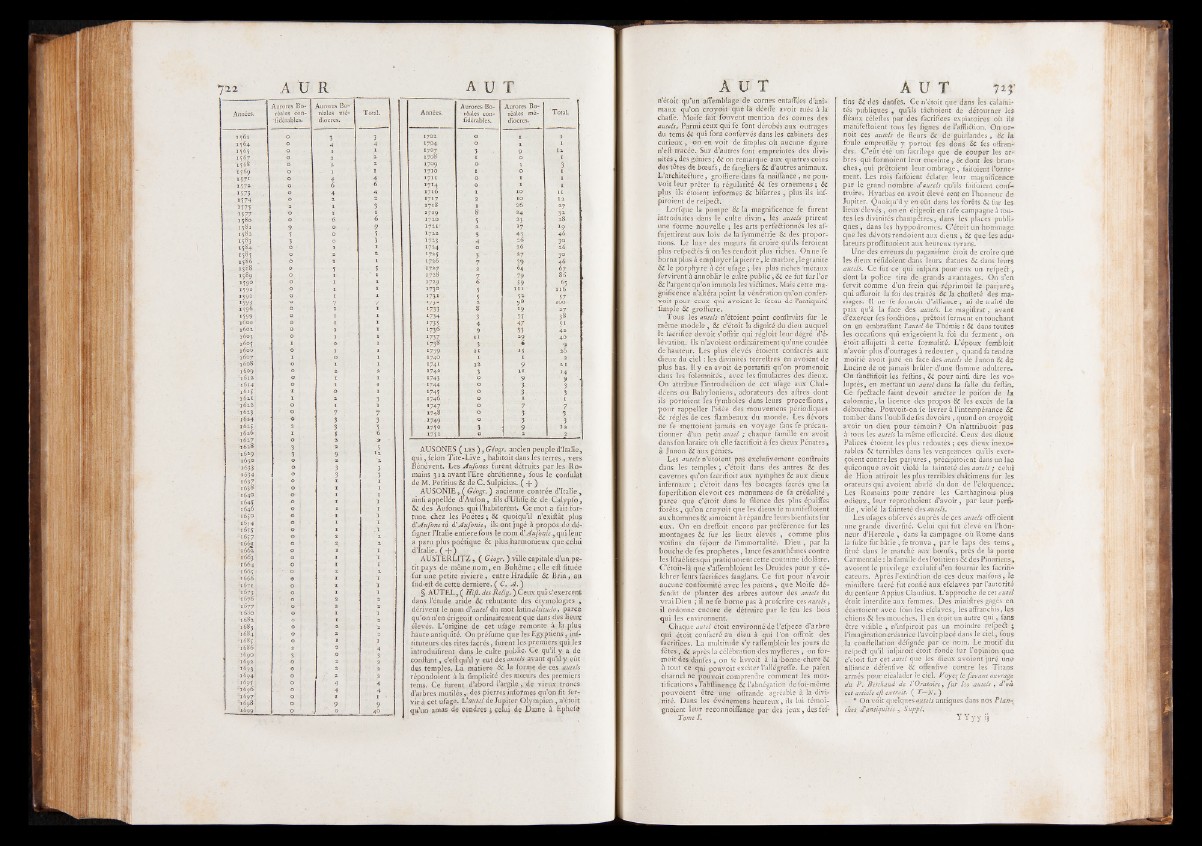

Années.

Aurores Bo- :

réales con- ‘

•fidérables.

Aurores Boréales

mé- ;

diocréà.

Total.

1:^ 1 0 3

15 64. 0 4 4

0 1 I

1567 Ö 2

1568 b i 2

»5-69 0 1 I

U 7 1 0 4 4

1572 . ■ O; . ■ > 6

1573 V , O 4 4

J 5 74 0 2 2

U 75 1 ■ 1 3

ï 577 H 'ÏO • ; ï

1580 O 6

1581 9 0 9

.5 8 a . $ 0 S

I583 3 ■ . 0 .1 < 3

1584 0 • t 1

■ ï8! 0 2 2

IS86 1 ô 1 1

-4 .5 8 8 ■ . 0 | - .... ' 5 3

1 m 8s • H 0 z ' 1

1590 1

1591 | 1 1 1592 0 1 1

1593 • 1 b , | 7 7

ï 396 . à 1 1

1 5 9 9 , 0 1 x

lOOo ' 0 i 1

1602 0 1 1

1603 0 1 1

1605 1 0 1

1600 0 1 1

A607 1 0 1

1608 0 1 1

-1609 < 0 2 4 ' ï

-16x2 0 1 ï

-16 14 0 •1 1

h6is * 0 I

IÓ2X . 1 2 3

1622 0 ■ A 4

1623 0 . r * 7 ' . r ■•! 7

1624 Ó 3 3

IÓ2J • 2 '5

162O; 1 T 1 b

4 6 2 7 ; 0

•1628 3 2 3

-1629! 3 9 V

'1630 0

1633 0 3 •>• 3

-1634 0 \ 3 i • 3

1637; 0 ' •! 1

1638 : 0 j I 1

I64Ö- 0 I 1

I64-Î 0 1 i ï

Ï646 0 I | 1

‘ I^ O j 0 ; - ï 1 1

l 6 54. O, ! I 1

4 6 î-s 1 • O 1 • j .1

! iAS7 , O 4 -j 2

O T 4 i 2

iód® 1 O I 1

1663! O ; I 1

1664 o r I 1

1665 < — 0 j H Km 1 1 2

■ 1666. 0 Z i

4 6 7 1 • 0 % 1 1

r 0 I 1

h 676 • 0 ! 4 ‘2

1^77 H ■ 2 2

1680 0 I r

1682 ’ 0 ' I 2

4 6 8 3 1 o i 4 ■

1684 0 1 4 J 2

■ >«8S 1 0 1 I 1

4 6 8 6 : 2 2 f 4

■ 16901 | 3 . O 1 3

-1692 ' 0 1 2 j- 2 i

i 69 3 . 0 1 - A i , . 2 i

■ 1694! 0 1 2 •{ 1 2

« 6 9 ; ) à j 4 ' 4

’ -"1696' v£ r ' k H 1 4 4

TI 697- o i I I ' ■

A698 ; 0 1 1 9 9

* 09.9 0 0 ■■■'• 40

Années.

Aurores Boréales

con-

fidérables.

Aurores Boréales

médiocres:

Total.

1702 . 0 z 1

1704 à 1 1

1707 3 . 12

g 1708 1 ô ■ H 1

1709 0 î 3

1710 1 0 1

17 11 0 1 1

1714 0 X 1

17 1b 1 10 11

17 17 2 10 12

1718 1 26 27

1719 8 24 32

1720 5 23 28

17 2 1 ' *7 19

-1722 5 43 46

1723 4 i 1 à6’ 1 -, 39

1724 0 26 26

1725 3 ‘ 27 30

1726 . 7 3 9 1 46

1727 * . 67

1728 7 79 86

1729 0 . 39 65

173b - 3 i n 116

A 731 5 ‘ ® 37

173a 98 100

*733 8 *9 : 27

*734 3 1 33 1 38

*733 4 47 SI

1736 9 53 4 1

*737 IX ' 29

1738 3 6 9

, *739 i i 15 26

1740 ï 1 2

174* za 9 2 1

1742 3 11 *4

*743 0 9 9

1 1 74 4 0 3 3

*743’ 0 3 3

1740 0 1 1

*747 0 7 7

1748 0 3 3

'*749 0 3 .3

*739 3 9 12

173* 0 2 2

AUSONES ( les ) , Gêogr. ancien peuple d’Italie,

q u i, félon Tite-Live 9 habitoit dans les terres, vers

Bénévent. Les Aufones furent détruits par les Romains

312 avant l’Ére chrétienne, fous le çonfulat

de M. Petitius & de C . Sulpicius. ( + )

ÀUSONIE, ( Gêogr. ) ancienne contrée d’Italie,

ainfi appellée d’Aufon, fils d’Uliffe & de Calypfo,

& des Aufones qui l’habiterent. Ce mot a fait fortune,

chez les Poètes ; & quoiqu’il n’exiftât plus

d’Aufone ni d’Aufonie9 ils ont jugé à propos 'de.de-

figner l’Italie entière fous le nom d’Aufonie, qui leur

a paru plus poétique & plus harmonieux que celui

d’Italie. ( + )

AUSTERLITZ, ( Gêogr. ) ville capitale d’un petit

pays de même nom, en Bohême ; elle eft fituée

•fur une petite riviere, entre Hradiffe & Brin , au

fud-ell de cette derniere. (C . A.')

§ AUTEL, ( Hifl. des Relig. ) Ceux qui s’exercent

dans l’étude aride & rebutante des étymologies ,

dérivent le nom d’autel du mot latinalùtudo, parce

qu’on n’en érigeoit ordinairement que dans des lieux

élevés. L’origine de cet ufage .remonte à la plus

haute antiquité. On préfume que les Egyptiens, instituteurs

des rites facrés, furent les premiers qui les

introduifirent dans le culte publie. Ce qu’il y a de

confiant, c’eft qu’il y eut des autels avant qu’il y eût

des temples. La matière & la forme de ces autels

répondoient à la fimplicité des moeurs des premiers

rems. Ce furent d’abord l’argile, ;de vieux troncs

d’arbres mutilés,, des pierres informe? qu’on fit fer-

vir à cet ufage. L’autel de Jupiter Olympien , n’étoit;

qu’un amas de cendres ; celui de Diane à Ephefâ

A U T

n’étôit qu’un affemblage de cornes entaflees d’animaux

qu’on croyoit que la déeffe avoir tués à la

chaffe. Moïfe fait fôuvent mention des cornes des

autels. Parmi ceux qui fe font dérobés aux outrages

du tems & qui font eonfervés dans les cabinets des

curieux , on en voit de fimples oit aucune figure

n’eft tracée. Sur d’autres font empreintes des divinités

, des génies ; & on remarque aux.quatres coins.

des têtes de boeufs, de fangliers & d’autres animaux.

L ’architeôure, groffiere dans fa naiflance , ne pouvoir

leur prêter fa régularité .& fes ornemens ; &

plus ils étoient informes & bifarres , plus ils inf-

piroient de refpeét.

Lorfque la pompe & la magnificence fe furent

introduites dans le culte divin, les autels prirent

une forme nouvelle ; les arts perfectionnés les af-

fujettirent aux loix de la fymmétrie & des proportions.

Le luxe des moeurs fit croire qu’ils feraient

plus refpeétés fi on les rendoit plus riches. On ne fe

borna plus à employer la pierre, le marbre, le granité

& le porphyre à Cet ufage ; les plus riches ‘métaux

fervirent à annoblir le culte public, & ce fut fur l’or

& l’argent qu’on immola les vi&imes. Mais cette magnificence

n’àltéra point la vénération qu’on confer-

voit pour ceux qui avoient le fceau de l’antiquité

fimple & grofliere.

Tous les autels n’étoient point conftrùits fur le

même modèle , & c’étoit- la dignité du dieu auquel

le facrifice devoit s’offrir qui régloit leur dégré d’élévation.

Ils n’avoient ordinairement qu’une coudée

de hauteur. Les plus élevés étoient cônfacrés aux

dieux du ciel : les divinités terreftres en avoient de

plus bas. Il y en avoit de portatifs qu’on promenoit

dans les folemnités, avec les fimulacres des dieux.

On attribue l’introduâion de cet ufage aux Gh&l-

déens ou Babyloniens, adorateurs des aftres dont

ils portoient les fymboles dans leurs procédions

pour rappeller l’idée des mouvemens périodiques

& réglés de ces flambeaux du monde. Les dévots

ne fe mettoient jamais en voyage fans fe précautionner

d’un petit autel ; chaque famille en avoit

dans fon laraire oh elle facrifioit à fes dieux Pénates *

à Junon & aux génies.

Les autels n’étoient pas exclufivement conftrùits

dans les temples ; c’étoit dans des antres & des

Cavernes qu’on facrifioit aux nymphes & aux dieux

infernaux ; c’étoit dans les bocages facrés que la

fuperftition élevoit ces monumens de fa crédulité -,

parce que c’étoit dans le filence des plus épaifles

forêts, qu’on croyoit que les dieux fe manifeftoient

auxhommes & aimoient à répandre leurs bienfaits fur

eux. On en dreffoit encore par préférence fur les

montagnes & fur les lieux élevés , comme plus

voifins du féjour de l’immortalité. D ieu , par la

bouche de fes prophètes, lance fes anathèmes contre

les Ifraélites qui pratiquoient cette Coutume idolâtre.

C ’étoit-là que s’affembloient les Druides pour y célébrer

leurs faCrifices fanglans. Ce fut pour n’avoir

aucune conformité avec les païens , que Moïfe défendit

de planter des arbres autour des autels du

vrai Dieu ; il ne fe borne pas à profcrire ces autels -,

il ordonne encore de détruire par le feu les bois

qui les environnent.

.Chaque autel étoit environné'de l’efpece d’arbre

qui étoit confacré au dieu à qui l ’on offroit des

facrifices. La multitude s’y raffembloit les jours de

fêtes , & après la célébration des myfteres , on for-

moit des danfes , on fe livroit à la bonne-chere &

à tout ce qui pou voit exciter l’allégreffe. Le païen

charnel né pouvoit comprendre comment les mortifications

, l’abftinence & l’abnégation de foi-même

pouvoient être une offrande agréable à la divi-

. nité. Dans les1 événemens heureux, ils lui témoi-

gnoient leur reconnoiffance par des jeux, des fef-

Tomel.

A U T U f

fins & des danfes. Ce n’étoit que dans les cala mi*

tés publiques , qu’ils tâchoient de détourner les

fléaux céleftes par dés facrifices expiatoires oh ils

manifeftoient tous les lignes de l’affliftion. On or-

noit ces autels de fleurs & de guirlandes , & la

1 foule empreïfée y portoit fes dons & fes offrandes.

C ’eut été un facrilege que de couper les arbres

qui formoient leur enceinte, & dont les branches

, qui prêtoient leur ombrage, faifoient l’ornement.

Les rois faifoient éclater leur magnificence

par le grand nombre d’autels qu’ils faifoient conf-

truire. Hyarbas en avoit élevé cent en l’honneur de

Jupiter. Quoiqu’il y en eût dans les forêts & fur les

lieux élevés , on en érigeoit en rafe campagne à toutes

les divinités champêtres, dans les places publiques

, dans les hyppodromes. C ’ étoit un hommage

que les dévots rendoient aux dietix ; & que les adulateurs

proftituoient aux heureux tyrans.

Une des erreurs du paganifme étoit de croire quë

les dieux réfidoiénf dans leurs ftatues & dans leurs

autels. Ce fut ce qui infpira pour eux un refpeft,

dont la police tira de grands avantages. On s’en

fervit comme d’un frein qui réprimoit le parjure *

qui afluroit la foi des traités & fa chafteté des mariages.

Il ne fe formoit d’alliance , ni de traité de

paix qu’à la face des autels. Le magiftrat, avant

d’exercer fes fondions, prêtoit ferment en touchant

on en embraffant Y autel de Thémis : & dans toutes

les occafions qui exigeoient la foi du ferment, on

étoit affujetti à cette formalité. L’époux fembloit

n’avoir plus d’outrages à redouter , quand fa tendre

moitié avoit juré en face des autels de Junon & de

Lucine dé ne jamais brûler d’une flamme adultéré.

On fanéfifioit les feftins, & pour ainfi dire les vo*

luptés, en mettant un autel dans la falle du feftin.

Ce fpeftacle faint devoit arrêter le poifon de la

calomnie, la licence des propos & les excès de la

débauche. Pouvoit-on fe livrer à l’intempérance &c

tomber dans l’oubli de fes devoirs y quand on croyoit

ayoir un dieu pour témoin ?. On n’attribuoit pas

à tous les autels la même efficacité". Ceux des dieux

Palices étoient les plus redoutés ; ces dieux inexorables

& terribles dans les vengeances qu’ils exer-

çoient contre les parjures, précipitoient dans un lac

quiconque avoit violé la lainteté des autels ; celui

de Hion attiroit les plus terribles châtimens fur les

orateurs qui avoient abufé du don de l’éloquence^

Les Romains pour rendre les Carthaginois plus

odieux, leur réprochoient d’avoir, par leur perfî*

die , violé la fainteté des autels,

Les ufages obfervés auprès de ces autels offroient

une grande diverfité. Celui qui fut élevé en l’honneur

d’Hercule , dans la campagne oh Rome dans

la fuite fut bâtie , fe trouva , par le laps des tems *

fitué dans le marché aux boeufs, près de la porte

Carmentale : la famille des Potitiens & des Pinariens,

avoient le privilège exclufif d’en fournir les facrifi-

cateurs. Après l’extinéHon de ces deux maifons* le

miniftere facré fut confié aux efclaves par l’autorité

du Cenfeur Appius Claudius. L’approche de cet autel

étoit interdite aux femmes. Des miniftres gagés en

écartoient avec foin les efclaves, les affranchis, les

chiens & les mouches. Il en étoit un autre q ui, fans

être vifible , n’infpiroit pas un moindre refpeéi ;

l’imagination créatrice l’avoit placé dans le ciel, fous

la conftellation défignée par ce nom. Le motif du

refpeft qu’il infpiroit étoit fondé fur l’opinion que

c’étoit fur cet autel que les dieux avoient juré une

alliance défenfive & offenfive contré les Titans

armés pour efcalader le ciel. Voyelle/avant ouvrage

du P. Berthaud de l'Oratoire, fur Us autels , d’ou

'cet article ejl extrait. ( T—N. )

* On voit quelques autels antiques dans nos Plan-\

ckes cCAntiquités , Suppl,

1 Y Y y y i j ’