bornée àcefeul coquillage : on l’a obfervée dans une

efpece de limaçon terreftre du Languedoc, dont

Lifter a donné la figure dans fa Conchyliologie ^ fous

la dénomination àebuccinum album, claviculd production

ferè abrupto. , G alliez Narbonenfis, pl. X V II.

n°. 12. Elle leur eft commune avec le popel, autre

coquillage fluviatil, mais d’eau falée du fleuve Niger

, dont j’ai donné la defeription & la figure,

page 163 , planche X . de mon Hifloin naturelle, des

coquillages du Sénégal.

C’eft autour de la coquille du barnet, fur-tout

de la variété dont la couleur eft blanche veinée de

brun, que fe forme une petite efpecé < de mille-

pore , à mamelons., qui la défiguré tellement,

qu’on ne peut en reconnoitre la forme & les-contours,

qu’en la dépouillant entièrement. Gomme

elle eft ordinairement habitée par une petite écre-

yifle, de l’efpece de celles qu’on appelle foldat, ou

bernard fhermite, cet animal en prolonge l’ouverture

à peu-près comme auroit fait le coquillage vivant,

dans toute l’épaifteur de la millepore , qui eft de

près d’une ligne. Cette coquille ainfi incruftée, &

recouverte de la millepore., emprunte la figure d’un

ovoïde obtus .à fes extrémités, long de quatre à fix

lignes, fur trois à quatre lignes de largeur. Sa couleur

eft noirâtre au-dehors, mais lorfqu’elle a roulé

quelque tems fur le rivage, fes mamelons en s’u-

fant, prennent une couleur blanche, femblable à

celle qui régné dans fon intérieur. Lifter a figuré une

de ces coquilles dans ce.dernier état, au bas de la

pl, 686, de fa Conchyliologie. ( M. A d a n s o n . )

BARO, f. m. ( Hift. nat. Ichthyologie. ) nom que

les habitans des îles Moliiques donnent à une efpece

de ppiffoin du genre de ceux qu’on appelle orbis ou

coffre, & qui a été gravé allez bien par Ruyfch,

dans fa Collection nouvelle des poiffons. d’Amboine ,

planche VU. figure 7 , aux nageoires pe&orales près,

qui ont été oubliées. ■ . i

Ce poiflon eft petit & d’une forme fingüliere. Il

a le corps ovoïde , affez court, à peine une fois plus

long que large, boflii fur là tête, qui eft alongée

en groin de cochon , & terminée par une bouche

rondeg fort petite.

Ses nageoires font au nombre de cinq , toutes

affez petites & courtes, fçavoir, deux peâoràles

arrondies, une dorfale & une anale quarrées, enfin,

une à la queue qui eft tronquée & affez grande. Il

n’y en a point de ventrales.

Sa couleur générale eft un purpurin-clair à l’exception

de'trois grandes taches jaunes dorées, qui

forment une efpece dé fellé" für le dos.

Moeurs. Le baro eft un poiffon fort drôle, &. facile

à apprivoifer. Il vient manger dans la main quand

on l’appelle :il n’a pas un grand goût quand on le

mange frais ; mais fec il eft meilleur : les Maures le

font fécher & boucaner à la fumée, pour en faire

leur nourriture ordinaire. ( M . A d a n s o n . ' )

* § BAROCHE, ( Gèogr. ) ville d’Afrique . . . .

life{ ville cFAfie.

BAROMETRE S im p l e , ( Phyf. ) voici unnou-

veau moyen de le faire avectoute la précifion pofiïfcle.

On prendra un tube, bien net, de la longueur de

36 pouces environ, & .d ’un diamètre quelconque.

A l’extrémité fupérieure , on foufflera une boule ou

bouteille qui la fermera hermétiquement. Cette

boule peut être plus ou moins groffe, pourvu qu’elle

ne foit pas -moindre que le triple de la capacité du

tube. A l’autre extrémité, .on, loufflera une fécondé

bouteille à-peu-près quadruple de la première : puis

en courbant la partie, inférieure du tube , on fera

venir la . bouteille dans une direôion parallèle au

tube. Cette, fécondé bouteille deftinée à fervir de

réfefvoir au mercure , doit refter ouverte , & être

à la.diftance de 30 pouces environ de la boule fupérieure.

Quand on voudra charger le baromètre, on attachera

un fil defecaurdeffous de la boule fupérieure,

& on verfera dans -la bouteille, inférieure autant de

mercure bien purifié.qù’il en faut pour remplir le

tube & „ la boule fupérièure. On côuehéra enfuite

le tube de toute de fa longueur, fur un brafier, &C

on le; fera chauffer de maniere que le mercurë bouille

fortement dans la bouteille inférieure , & que le

refte du tube foit prêt à rougir. Alors par le moyen

du fil de fer on releVerade tube , on le retirera de

deffus le brafier, & oh le tiendra dans une fituation

verticale. Quand le tube fera refroidi, on l’inclinera

pour faire monter une partiè du mercure dans la

boule fupérieure ; puis oh le reportera fur le brafier

, en ôbfervant de le coucher de maniéré que

la boule inférieure foit de deux ou trois pouces,

-plus élevée que la boule fupérieure. On excitera le

feu principalement.fous les deux.boules, & quand

on verra le mercure bouillant paffer en vapeurs de

la bqule fupérieure dans1 la boule inférieure , on

relevera promptement le tube, on l’ô.tera de deffus

le brafier, & on le tiendra , comme la première

fois , dans une fituation verticale , jufqu’à ce qu’il

foit refroidi.

Cette fécondé opération pourroit fuffire ; mais il

eft bon de la répéter plufieurs fois. La réglé la plus

sûre .eft de continuer à faire bouillir le mercure ,

jufqu’à ce qu’il paroiffe devenir infenfible au.feu

comme du plomb fondu ; c’eft-à-dire, jufqu’à ce

qu’ilcefle de bouillonner: alors on eft affuré qu’il

eft parfaitement purgé d’air & d’humidité.

Les baromètres conftruits félon cette méthode,

auront les avantages fuivans. La furface fupérieure

du mercure fera plane,. & permettra de juger avec

précifion de la vraie hauteur du baromètre. L’accord

entre tous les baromètres conftruits de la même maniéré,’

fera parfait ; ou s’il y a quelque différence,

elle viendra du frottement : ilné s’agira que de donner

lin petit coup fur ces .baromètres ou de.les remuer

un peu, pour les faire monter au même niveau. Le

mercure fera brillant dans les tubes, & l’on n’y

verra aucune tache.

Obfervons que le mercure de la bouteille inférieure

,- reftant expofé à l’air, reprendra bientôt l’air

& l’humidité dont ,on l’avoit dépouillé ; c’eft pourquoi,

iorfque le baromètre fera fait & mis en expérience,

il faudra avoir l’attention de ne plus faire

remonter le mercure de la boule inférieure dans la

boule fupérieure ; autrement l’air & l’humidité pé-

nëtreroient dans le tube , & rendroient inutiles les

précautions qu’on a prifes. Pour empêcher que cela

n’arrive , on fera bien, de fitpprimer la boule fupérieure

, après que le baromètre aura été chargé.

A cet effet, avant que de charger le baromètre ,'

on amincira à la lampe la partie fupérieure du tube

qui touche à la boule, de maniéré que le paffage

du tube, à la boule ait moins d’une ligne de diamètre

intérieur. On chargera enfuite le tube comme on Pat

dit : puis en tenant le tube verticalement, on rapprochera

de la lampe > & avec un chalumeau, on

dirigera la flamme fur la partie du tube qu’on se

amincie. Le verre s’amollira, on enlèvera avec la

main la boule fupérièure , & le tube fe trouvera

fermé hermétiquement, fans que l’air extérieur ait

pu y pencher.

B a r o ,m e t r e c a p i l l a i r e - On donne ce nom aujç

barometr.es, qui ont moins d une ligne de diamètre

intérieur. Ceux dans lefquels on n’a pas fait bouillir

jg mercure , ne montent jamais à la hauteur des

autres-baromètres, &C ils fe tiennent d’autant plus bas,

qn’iîs’ font plus capillaires : mais ceux qui ont été

conftruits félon la méthode que nous donnons ici,

s’accordent exa$emènt avec les plus gros.baromètres.

Ainfi on peut, à peu de frais, fe procûrèV un baro-

metré bon & commode. Il faut feulement, après

qu’ils ont été chargés de mercure, enlever la boule

iuperieure comme ; on vient de le dire , ou avoir

l’attention de. ne plus faire remonter le mercure

dans cette, boule. Cette précaution eft encore plus

neceffaire pour les baromètres ^capillaires,, que pour

les gros bdrome,tres : car on s’eft affuré par des expériences

réitérées, que ces baromètres ne fetenoient

■ au niveau des âlitres , qu’autant que le cylindre dé

mercure y était parfaitement purgé ‘ d’air & d’humidité.

Lorfque le mercure de la boule‘inférieure

a été imprégné d'air, & qu’on l’a fait re'mbriter dans

la boule fupérièure , il fe tient conftamment plus

haut qu’auparavant. Cette expérience peut- avoir

fon application dans la fameufe queftion des tuyaux

■ capillaires. - • 'j-, . \ \

Baromètre à base v a r ian t e . C’eft ainfi qu’on

.peut appeller en général les baromètres qui font leurs

excurfions dans la partie inférieure du, tuyau. Tels

font le farametré conique de M. Amontons, le baromètre

reftangulaire de M. Cafiîni', &c. Ces baromètres

ont une très-petite bafe , & entre autres 'défauts ,

pn peut leur reprocher d’-être toujoCirs plus élevés

que les, autres. Lorfque leur bafe eft très-capillaire,

l’excès de leur hauteur fur celle des gros baromètres,

eft de .1,5 a 18 lignes. En général ,• ils montent d’au-

•tant plus haut, .que leur bafe. eft .refferrée. dans un

tube plus étroit.

BAROMETRE PHOSPHORE, Les baromètres conftruits

félon la méthode publiée parM. duFay, étant

fecoués dans l’obfeurité, font paroître dans'le vuide

un jet-de lumière : mais ceux qui ont été faits

félon la méthode que nous donnons i c i , étant pa-

•reillément fecoués , ne donnent aucune lumière.

Cette différence ne peut venir que de la çpnftrucïion.

Dans nos baromètres , le mercure a bouilli avec

force & à plufieurs réprifes, & paffant rapidement

de la boule fupérieur.e dans la boule inférieure , il

a , par fon frottement & fa chaleur , détaché &

enlevé jufqu’aux moindres parcelles d’air qui pou-

vôient y adhérer. Il n’en eft pas ainfi des baromètres

de M. du Fay. Le mercure n’y .a bouilli que foible-

ment & par parties, & on pourroit prouver qu’il

eft refté fur les parois intérieures du verre quantité

de parcelles d’a ir , contre leiq’uelles frotte le mercure

en- montant & en defeendant dans lè tube. Le

frottement dtrmercure contre l’air adhérent au yerre,

eft vrailèmblablement la caufe de la lumière qui

paroît, clans les-baromètres de M. du Fay. •

Ce qui femble confirmer cette conjeâure, c’eft

que fi on fècoue dans l’obfcurité un de nos baromètres

, & que par hazard une bulle d’air vienne à s’y

introduire, cette bulle enfillonnant le mercure fera

lumineuse , & le baromètre qui auparavant.n’.étoit

pas lumineux , le deviendra dti côté oit le .tube a

été touché par l’air.

Effet de la chaleur fur le baromètre. La chaleur

raréfié le mercure, & à m'éfure qu’êlle eu augmente

le volume, elle en diminue la pefanteur ipécifîque.

M. Chriftm a trouvé par des expériences faites avec

àrt & précifion , que le volume du mercure eondenfé

Par/l | froid de la glace eft au volume du mercurë

raréfié par la chaleur de l’ eau bouillante comme

66 eft à 67 ; c’eft-à-dire que l’augmentation du

volume du mercure , ou ce qui revient ,au même,

la diminution de fa pefanteur fpéçifique, eft de ?

à compter depuis le terme delà glace jufqu’à celui

de 1 eau bouillante. Donc un baromètre qui pafleroit

du froid de la glace à la chaleur de l'eau bouillante,

haufleroit d’une quantité égale à la 66e. partie de

Totpe 1.

fit hautetff, fans qu’il foit fur venu aucun changement

dans la preflïon de l ’atmofphere.

Suppofpns maintenant un thermomètre, tel que

celui.de Ly on , divifé en ,100 parties égales depuis le

froid de la glace jufqn’à la chaleur de l’eau bouillante.

Il eft clair qu’en partant du terme de la glace-, le

baromètre haufiera de par chaque dégré du thermomètre.

Ainfi dans les lieuxoiiia hauteur moyenne

du baromètre eft de 27 pouces ± ou de 3 30 lignes ,

la chaleur, depuis la glace jufqu’à l’eau bouillante ,

fera monter le mercure de 8 .lignes, & par confé-

quent de ^ de ligne, ou.de | de.p.oint par chaque

. degre ,du thermpmetre. D(onc.fi/m ye.ut, avoit; l’effet

de la preftion de l’air tel ..qu’il feroit au’ terme de

la glace , il faut retrancher de la "hauteur aâuelle

du baromètre autant de vingtièmes dé ligne que le

thermpmetre marque de degrés au-deffus du terme

de la cohgellation j ou par la raifon contraire, à jouter

à la hauteur du baromètre autant de vingtièmes de

ligne que le thermomètre marque de dégrés àu-

deffoiis du même terme, c . . . .

On pourra faire la même corredion fur un baromètre

dont la hauteur fera de 2,7.011 de.28:pouces,

parce .qu’un pouce de plus ou dq mpips. ne peut

faire fur ie .-total qu’irne erre'ur infenfible, Mais fi on

tranfpprtoit îe baromètre fur des hautes montagnes ,

& que le mercure defeendît à 25 îd'.C . -ou 15

pouces-, il faudroit retrancher dé cette haiitéur, ou

y ajouter moins d’un vingtième de ligne par chaque

degre du thermomètre, ainfi qu’on'le verra dans

les tables fui vantes..

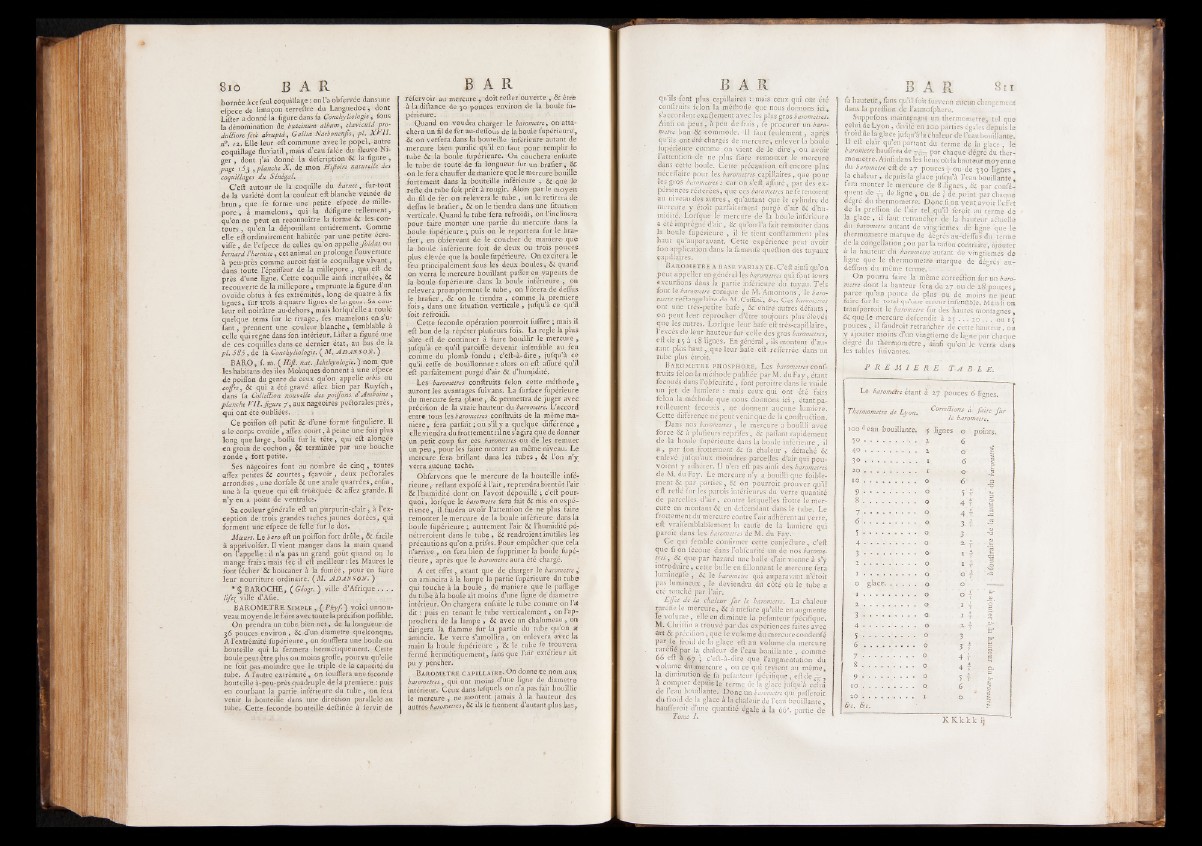

P R E M I E R E T A B L E.

L e bàrometère étant à 27 pouces 6 lig n e s , v

Thermomètre de Lyon. Corrections à. faire fur

le baromètre.

100 d eau bouillante. 5 lignes 0 . ]points.

5° .............................. 2, 6

40 . . . . . . . . 2 0 g

30 . . . . | I 6

20 . . . . . . . . . I ■ • •©•

10 :. . . . . '. . . . O 6 ’ * ■ ' =

9 • ............... O '5 f ' ^

8 ............................... 0 4 f

7 .............................. O ' . 4 .f: ?

6 !.............................. O .... .3 - 1

ï • • ■ .................... Q -3 * 1 .

4 .............................. O 2- ■ • Srti J i y «ri

2 .1. .*•............ O T -f'

1 ................................... O 11H

1 . . . . . . . . . O ° î-

2 .............................. O ,1. T 0 ; •

3 ................................... <X I i S

4 . . . . . . . . O •2. f - rtL:

5 ................................... O 3 ï

6 \ -. BR . . . . . . 6 3 j c

7 .................................. 0 4 f ' ■ g

8 ...................... 0 4 f 0-

; II! • • • . .. • • • 0 5.7 i l

• 1 0 '« • ' . ■ . . . . , J 0 6 1

X • • 0. * . 1 .

Pc. &c. ' K

K K k k k ij