nette ;fitjtt .Jufitll ;fot ,fom ; pl<u , plattc. Ingrat ,

ingrate ; petit, petite.

X. Les-adjeÛift en eux , ont le féminin en eufe.

Pieux gracieux, dangereux, &C., font pieufe , &C.

Vieux fait vieille, de vieil, comme on l’a dit plus

haut. Jaloux faitjaloufc; doux , douce;roux , rouffe ;

feux,fauffe. - •. .

Il y a encore quelques adjectifs féminins, qui n Criant

ordinairement employés que comme fubftantifs

, fe forment d’une maniéré particulière : ainû,

dieu fait dèeffe ; empereur, impératrice ; roi, reine ; arn-

baffadeur, ambaffadrice ; prince ,princeffe ; duc,duchef-

fe ; corhte , cornteffe ; baron , baronne ; abbé, abbejfe ;

fils »fille j loup, louve ; lévrier, levrette ; larron, larron-

nefi'e; ivrogne , ivrogneffe ; neveu, niece; nourrifjieri

noiir/ice ; pécheur,péçhereffe ; demandeur & défendeur,

en terme de pratique, dénianderejfe & défenderefje;

& ainli de quelques autres que l’ufage apprendra.

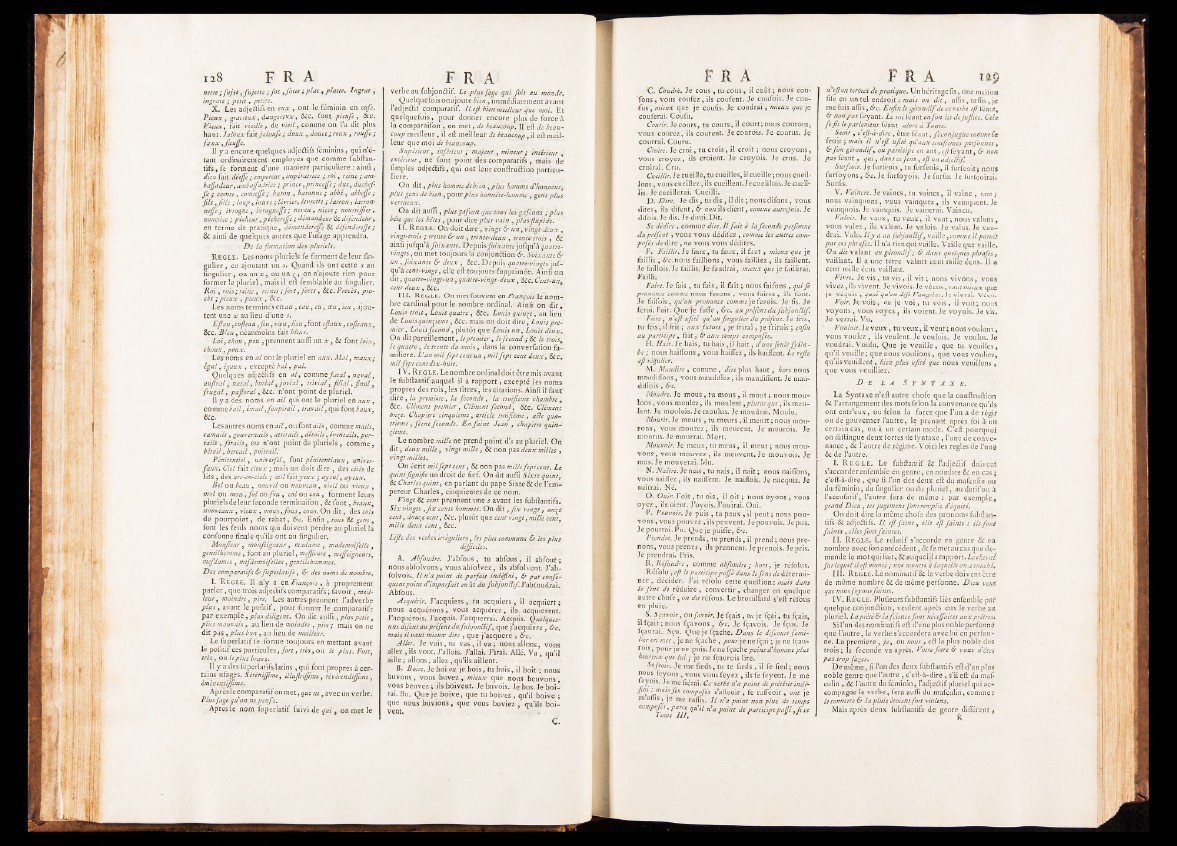

De la formation des pluriels.

R églé. Les noms pluriels fe forment de leur fin-

gulier, en ajoutant un s. Quand ils ont cette s au

fingulier, o u u n x , o u u n { , on n’ajoute rien pour,

former le pluriel, mais il eft femblable au fingulier.

R o i, rois; reine , reines ; fort, forts, &c. Procès, procès

; pieux , pieux , &c.

Les noms terminés en au, eau, eu, oeu, ieu, ajoutent

une x au lieu d’une s.

Eflau, cofléau ,fiu ,voeu, lieu, font ejlattx, cofieaux,

& c . Bleu, néanmoins fait bleus. ■

Loi, chou, pou , prennent auffi un x , & font loix,

choux, poux.

■ Lés- noms en àl ont le pluriel eh aux. M al, maux;

égal, égaux , excepté bal, pal. I

Quelques adjeftifs en al, comme fatal, naval,

aufiral, natal, boréal, jovial -, trivial, filial, final,

frugal, pafloral, &c. n’ont point de pluriel.

11 y a des noms en ail qui ont le pluriel en aux,

c om m e t/ , émail,foupirail, travail, qui font baux,

&c.L

es autres noms en ail, ou font ails, comme mails,

camails , gouvernails, attirails, details, éventails, portails

, férails, ou n’ont point de pluriels , comme,

bétail ; bercail, poitrail.

Pénitentiel, univerfel, font pénitentiaux, univer-

faux. Ciel fait deux ; mais on doit dire , des ciels de

lits , des arc-en-ciels ; oeil fait yeux ; ày'eul, ayeux.

Bel ou beau , nouvel ou nouveau, vieil ou vieux ,

mol ou mou, fo l ou fo u , col ou cou, forment leurs

pluriëls de leur fécondé terminaifon, & fon t, beaux,

nouveaux, vieux , mous ,fous, cous. On dit, des cols

de pourpoint, de rabat, &c. Enfin , tous & gens,

font les feuls noms qui doivent perdre au pluriel la

confonne finale qu’ils ont au fingulier.

Monfieur , monfeigneur , madame , mademoifelle ,

gentilhomme , font au pluriel, meffieurs , meffeigneurs,

mef dames , mefdemoifelles, gentilshommes.

Des comparatifs & fuperlatifs, & des noms de nombre.

I. Réglé. Il n’y a en François, à proprement

parler, que trois adjectifs comparatifs ; favoir, meilleur,

moindre, pire. Les autres prennent l’adverbe

p lu s , avant le pofitif, pour former le comparatif:

par exemple , plus diligent. On dit auffi ,plus petit,

plus mauvais, au lieu de moindre , pire ; mais on ne

dit pas , plus bon, au lieu de meilleur.

Le fuperlatif fe forme toujours en mettant avant

le pofitif ces particules, fort, très, ou le plus. Fort,

très, ou le plus brave.

Il y a des fuperlatifs latins , qui font propres à certains

ufages. Sèrèniffime, illuflriffime , révérendiffime,

éminentiffime.

Après le comparatif on met, que ne, avec un verbe.

Plus fage quon ne penf e.

Après le nom fuperlatif fuivi de qui, on met le

verbe au fubjonfti (. Le pfesfege qnkfoit au monde.

Quelquefois on ajoute bien »immédiatement avant

l’adjeûif comparatif, ll.efi bien meilleur que mot. Et

quelquefois, pour donner encore plus de force à

la comparàifon , on met ,de beaucoup. If èft de beau-

coup meilleur, il eft meilleur de beaucoup, il eft meilleur

que moi de beaucoup. '

Supérieur, inférieur ; majeur , mineurintérieur j

extérieur, ne' font point, des-comparatifs , mais de

fimples adje&ifs, qui ont leur conÛrü6tioh particulière.

On dit, plus homme de bien, plus homme d’honneur,

plus gens de bien, pour plus honnête-hotntne , gens plus :

vertueux.

On dit auffi , plus gafeon que tous les gàfcons ; plus

bête que les bêtes , pour dirt plus vain , plus flupide.

I I. R é g l é . On doit dire, vingt & un, vingt-deux,

vingt-trois ; trente & un , trente-deux , trente-trois , &

ainfi jufqu’à fixante. Depuis foixahte ^ÇqyCîï quatre-

vingts , on met toujours la conjonftion &. Soixante &

un, foixante & deux , &c. Depuis quatre-vingts jufqu’à

cent-vingt, elle eft toujours fupprimëë.-Airifi on

dit, quatre-vingt-un, quatre-vingt-deux, Sic. Cent-un9

cent deux, Sic.

III. Réglé; On met fouvent en François le nombre

cardinal pour le nombre ordinal. Ainfi on dit,

Louis trois, Louis quatre , Sic. Louis quinze, ail lieu

de Louis quinzième, Sic. mais on doit dire, Louis premier

, Louis fécond, plutôt que Louis un, Louis deux.

On dit pareillement, le premier, le fécond ; Si le trois,

le quatre , le trente du mois, dans la converfation familière.

L ’an mil fept cent un ,rtiil fept cent deux, Sic.

mil fept cent dix-huit.

IV . Réglé. Le nombre ordinal doit être mis avant

le fubftantif auquel il a rapport, exceptéfJes noms

propres des rois, les titres, les citations. Ainfi il faut

dire , la première, la fécondé, la troifiem'e chambre,

&c. Clément premier, Clément fécond, Sic. Clément

onçe. Chapitre cinquième, article troifiemé', acte quatrième

, feene fécondé. Enfaint Jean , chapitre quinzième.

Le nombre /m7/e ne prend point d’i au pluriel. On

dit, deux mille, vingt mille , Si non pas deux milles ,

vingt milles.

On écrit mil fept cent, & non pas mille fept cent. Le

quint fîgnifie un droit de fief. On dit auffi Sixte quint,

& Charles quint, en parlant du pape Sixte & de l’empereur

Charles, cinquièmes de ce nom.

Vingt Si cent prennent une s avant lés fubftantifs.

Sixvingts ,fix cents hommes. On dit , f x vingt, onqt

cent, dou^e cent, Sic. plutôt que cent vingt, mille cent,

mille deux cent, Sic.

Life des verbes irréguliers, les plus communs & les plus

difficiles.

A. Abfoudre. J’abfôus, tu abfous, il abfout ;

nous abfolvons, vous abfolvez, ils abfolvent. J’ab-

folvois. I l ria point de parfait indéfini, & par confé-

quentpoint d’imparfait en ât du fubjonclif. J’abloudrai.

Abfous.

Acquérir. J’acquiers , tu acquiers , il acquiert ;

nous acquérons, vous acquérez, ils. acquièrent.

J’acquérois. J’acquis. J’acquerrai. Acquis. Quelques-

uns difent aupréfent du fubjonclif ', que j’acquiere, &C.\

mais il vaut mieux dire , que j’acquere , &c. »,

Aller. Je vais, tu v a s , il v a ; nous allons, vous

allez , ils vont. J’allois. J’allai. J’irai. Allé. V a , qu’il

aille ; allons, allez , qu’ils aillent.

B. Boire. Je boi ou je bois, tu bois, il boit ; nous

buvons, vous buvez, mieux que nous beuvons

vous beuvez ; ils boivent. Je buvois. Je bus. Jè boirai.

Bu. Que je boive, que tu boives , qu’il boive ;

que nous buvions, que vous buviez , qu’ils boivent.

C.

C. Coudre, je cous , ttt cous, il Côûlt; nous colt-

'fons, vous coufez, ils coufent. Je coufois'.'Je cou-

fu s , mieux, que je coulis* Je coudrai ; mieux que je

conférai. Coufu.

Courir. Je cours, tu cours, il court; nous Courons*

vous coufez, ils courent. Jecourois. Je courusi. Je

courrai. Couru.

Croire. Je Croi, tu crois, il croit ; nous'croyons*

Vous croyez, ils croient. Je croyois. Je crus. Je

croirai. Cru.

Cueillir. Je cueille, tu cueilles, il cueille ; nous cueillons,

vous Cueillez-,ils cueillent. Jecueillois. Jecueib

Iis. Je cueillerai* Cueilli.

D. Dire. Jé dis, tu dis * il dit ; nous difons, vous

dites, ils difent, & non ils dient, comme autrefois. Je

difois. Je dis. Je dirai. Dit.

Se dédire , comme dire, Il fait d la fécondé perfonne

du préfent, vous vous dédifez , comme les autres corn-

pofés de dire , ou vous vous dédites.- '

F. Faillir. Je faux , tu faux, il faut, mieux que je

faillis , &c. nous faillions, vous Cailliez , ils faillent.

Je faillois. Je faillis. Je faudrai, mieux que je faillirai.

Failli.

Faire. Je fais , tu fais, il fait ; nous faifons , qui f i

prononce comme nous fezons , vous faites , ils font.

Je faifois, quon prononce comme je fezois. Je fis. Je

ferai. Fait. Que je fa fie , &c, au préfent du fubjonclif

Frire, riefiufté qu’au fingulier du préfent■. Je fris,

tu fris* il frit ; aux futurs , je frirai, je frirois ; enfin

au participe , frit, & aux temps contpofés..

H. Haïr. Je hais, tu hai(s ,il hait, dune feule fylla-

be ; nous haifions, vous haïflez, ils haïflent. Le refie

tfi rêgùlier.

M. Maudire, comme, dire plus haut, hors nous

ma édifions, vous maudifîez * ils maudiflent. Je mau-

diffois,'6-c.

Môudre.'le mous, tu mous , il moût ; nous moulons

,-vous moulez, ils moulent,plutôt que , ils meilleur.

Je moulois. Je moulus. Je moudrai. Moulu.

Mourir. Je meurs, tu meurs , il meurt ; nous mou*

tons, vous mourez, ils meurent. Je mourois. Je

mourus. Je mourrai. Mort.

Mouvoir. Je meus, tu méiis, il meut ; nous mouvons,

voiis mouvez * ils meuvent. Je mouvois» Je

mus. Je mouverai. Mu.

N. Naître. Je nais » tu nais, il naît ; nous naifions,

vous nâiflez, ils naiffent. Je naifîois. Je nacquis. Je

naîtrai. Né.

O. Ouïr. J’ois , tu ois, il oit ; nous oyons.» vous

o y e z , ils oient. J’oyois. J’ouïrai. Ouï.

P. Pouvoir. Jè puis , tu peux.» il peut ; nous pou*

vons, vous pouvez, ils peuvent. Je pouvois. Je pus.

Je pourrai. Pu. Que je puiffe, &c.

Prendre. Je prends, tu prends, il prend ; nous prenons,

vous prenez, ils prennent. Je prenois. Je pris.

Je prendrai* Pris.

R .Refoudre, comme abfoudre; hors, je réfolus.

Refolu efi le participe paffé dans le fensde déterminer

, décider. J ai refolu cette queftion : mais dans

le féns de réduire , convertir , changer en quelque

autre chofe, on dit réfous. Le brouillard s’eft réfous

en pluie.

S. S ç avoir, ou favoir. Je fçais, ou je fçai, tu fçais,

ilfçait ; nous fçavons , &c. Je fçavois. Je fçus. Je

fçaurai. Sçu. Quejefçache. Dans le difcours familier

on met, je ne fçachè , pour je ne fçai ; je ne fçau*

*ois, pour je ne puis. Je ne fçache point d’homme plus

heureux que lui ; je ne fçaurois lire.

Sejèoir. Je me fieds, tu te fieds , il fe fied; nous

nous feyons, vous vous feyez , ils fe feyent. Je me

myôis. Je me fierai. Ce verbe n’a point de prétérit indé-

finj :_jnaif fes compofés s’afieoir , fe rafleoir, ont je

m a iS, je me raffis. I l n’a point non plus de temps

compofés, parce qu’il da point de participe paffé ,Jî ce

l omc III,

n ifivnlerfnés de pratique. Un héritage fis, Une maifon

fife en un tel endroit : mais on dit, affis, raffis, je

me. fuis affis, &c-. Enfin le gérondif de ce verbe efi féant,

& nonpas feyant. Le roi féant enfon Ht dejufiiee. Cela

fe fit le parlement feant alors à Tours-.

Seoir , c’efi-à-dire , être féant, fe conjugue comme fe

feoir ; mais il ri efi ufité qu aux troifiernes perfonnes-,

&fon gérondif,.ou participe en ant ,efi feyant, & non

pas féant , qui, dans ce fens , efi un adjectif

Surf coin Je furfeois , tu furfeois, il furfeoit; nous

furfoyons, &c. Je furfoyois; Je furfis. Je furfeoirai»

Surfis*

V. Vaincre. Je vaincs, tu vaincs* il vainc * rare ;

nous vainquons, vous vainquez, ils vainquent. Je

vainquois. Je vainquis. Je vaincrai. Vaincu*

Valoir. Je vaux, tu vaux* il vaut ; nous valons,

vous valez, ils valent. Je valois* Je valus. Je vau*

drai. Valu. Il y a aufifbjonclif, vaille , comme il paroît

parpesphrafes. Il n’a rien qui vaille. Vaille que vaille*

On dit valant au gérondif ; & dans quelques phrafes,

vaillant. Il a une terre valant cent mille écus. Il a

cent mille écus vaillant.

^ Vivre. Je vis, tu vis , il vit ; nons vivons * vous

vivez, ils vivent. Je vivois. Je vécus, vaut mieux que

je vequis , quoi qu’en dife Vaiigelas. Je vivrai* Vécu»

Voir. Je vois* ou je v o i, tu vois , il voit; nous

voyons, vous vo y ez, ils voient. Je voyois. Je vis»

Je verrai. Vu.

^ Vouloir. Jæ v eu x, tü veux, il vèüt ; nous voulons,

vous voulez , ils veulent. Je voulois.. Je voulus. Je

voudrai. Voulu. Que je veuille, que tu veuilles,

qu’il veuille; que nous voulions, que vous vouliez,

qu’ils veuillen t , bien plus ufité que nous veuillons ,

. que vous veuilliéz»

D e l a S ÿ iï t a jé é.

La Syntaxe n’eft autre chofe que la conftruftjprii

& l’arrangement des mots félon la convenance qu’ils

ont entr’eux ,, ©u félon la force que l’un a de réglé

ou de gouverner l’autre, le prenant après foi à un

certain cas, ou à urt certain mode. C’eft pourquoi

on diftingue deux fortes de fyntaxe, l’une de convenance

, & l ’autre de régime. Voici les régies de l’uné

& de l’autre.

I. R é g l é . Le fubftantif & Fadjeéiif doivent

s’accorder enfemble en genre » en nombre & en cas ;

. c’eft-à-dire, que fi l’un des deux eft du masculin ou

. du féminin, du fingulier ou du pluriel, au datif ou à

l’accufatif, l’autre fera de même : par exemple,

grand D ieu, tes jugemens font remplis £ équité.

On doit dire la même chofe des pronoms fubftantifs

& adje&ifs. IL efi faint, elle efi fainte ; ils font

faints , elles font faimes. '

II. Réglé. Le relatif s’accorde en gënrê & eri

nombre avec fon antécédent, & fe met au cas que demande

le motquifuitj&auquelilarapport.Lecheval

fur lequel il efi monté ; une montre a laquelle on a touchée

III. Réglé. Lé nominatif & le verbe doivent être

de même nombre & de même perfonne. Dieu veut

que nous foyonsfaints,

IV. Réglé. Plufieurs fubftantifs liés enfèmbie paf

quelque conjonâion, veulent après eux le verbe au

pluriel. La piété & lafcience font néceffaires aux prêtresi

Si l’un des nominatifs eft d’une plus nobleperfenné

que l’autre, le verbe s’accordera avec lui en perfonne.

La première, je , ou nous , eft la plus noble des

trois ; îa feconcje va après. Votrefrere & vous ri êtes

pas trop fages,

De même, fi l’un des deux fubftantifs eft d’un plu«}

noble genre que l’autre , c’eft-à-dire, s’il eft du mal»

eulin , & l ’autre du féminin * l’adjeôif pluriel qui ac-»

compagne le verbe, fera auffi du mafeulin, comme *

le tonnerre & la pluie étaient fort violtns.

Mais après deux fubftantifs de genre différent,

R