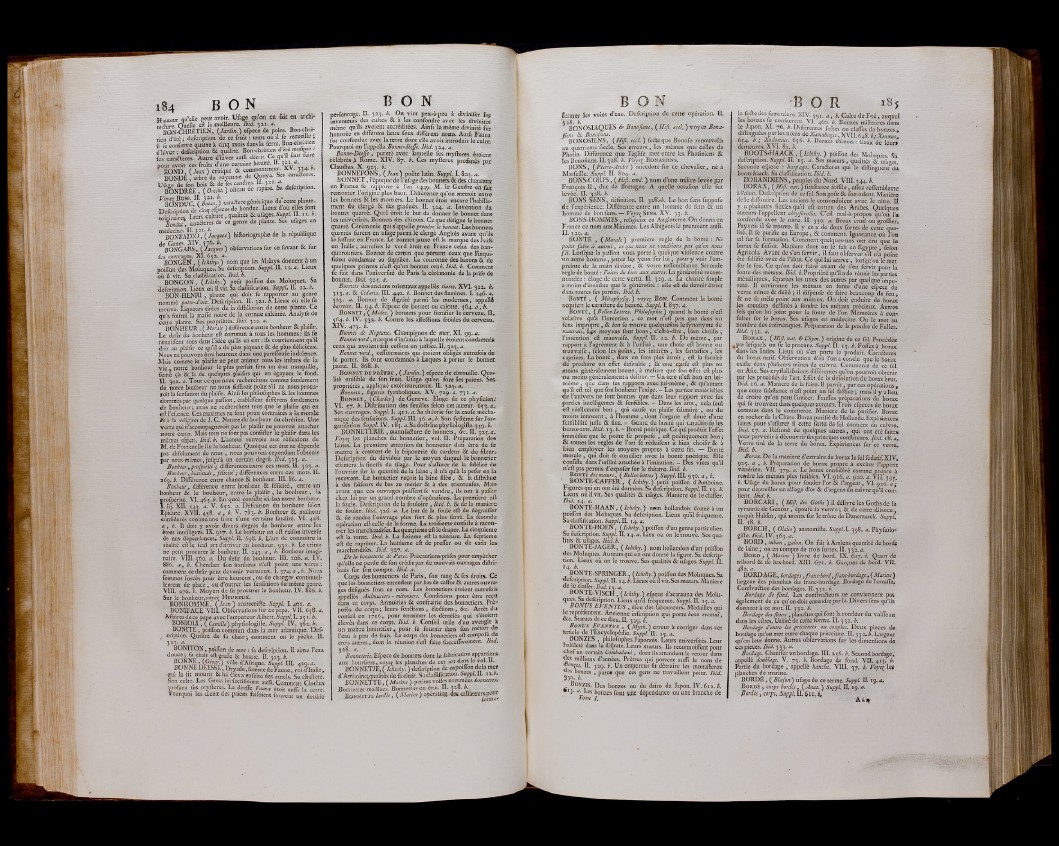

ï84 BON Hauteur qu’elle peur avoir. Ufage qu’on en (ait en archi-

teflure. Quelle eft la meilleure. Ibid. 311 .a.

BON-CHRÉTIEN, {Jardin.) efpece de poire. Bon-chrétien

d’été; defcription de ce fruit : tems où il fe recueille ;

il fe conferve quatre à cinq mois dans la ferre. Bon-chretien

d'hiver : defcription & quaUtè. Bon-chrétien d’été mufque :

fes cara&eres. Autre d’hiver aufli décrit. Ce quil faut faire

pour avoir ces fruits d’une certaine beaute. 11.

BOND, ( Jean ) critique & commentateur. XV . 334-*-

BONDE, arbre du royaume de Quoya. Ses carafteres.

Ufaze de fon bois & de fes cendres. 11. 32I-f- .

B^NDRÉE, ( Omïht. ) oifeau de rapine. Sa defcription.

j f f i w r a j î p l f carafleregénérique d^cctte plante.

Defcription de cinq efp«« * bonduc Lieux d ou elles font

Originaires Leurs culture, qualités & ufages. W II. r i. 4.

Bonducy carafteres de ce genre de plante. Ses ufages en

m^BONFADI&Z> ( Jaques ) hiftoriographe de la république

de Genés. XIV. 576. b.

BONGARS, (Jacques) obfervationsfur cefavant oc fur

fes ouvrages. Xl. 652. a.

BONGEN, {Ichthy. ) nom que les Malays donnent à un

poiiTon des Moluques. Sa defcription. Suppl. II. 12. a. Lieux

où U vit. Sa claflification. Ibid. b.

BONGON, {Ichthy.) petit poiflon des Moluques. Sa

defcription. Lieux où il.vit.Sa claflification. Suppl. II. ia. b.

BON-HENRI, plante qui doit fe rapporter au genre

nommé patte-d’oie. Defcription. II. 321. b. Lieux où elle fe

trouve. Liqueurs tirées de la diftillation de cette plante. Ce

qu’a fourni la mafle noire de la cornue calcinée. Analyfe de

cette plante. Ses propriétés. Ibid. 322. a.

BONHEUR, ( Morale ) différence entre bonheur 8c plaifir.

Le dcfir du bonheur eft commun à tous les hommes : ils fe

réunifient tous dans l’idée qu’ils en ont : ils conviennent qu’il

doit au plaifir ce qu’il a de plus piquant 8c de plus délicieux.

Nous ne pouvons être heureux dans une pareffeufe indolence.

Mais comme le plaifir ne peut animer tous les inftans de la

vie , notre bonheur le plus parfait fera un état tranquille,

fernè çà 8c là de quelques plaifirs qui en égayent le fond.

H. 322. a. Tout ce que nous recherchons comme fondement

de notre bonheur ne nous fiiffiroit point s’il ne nous procurait

la fenfation du plaifir. Ainfi les philofophes 8c les hommes

dominés par quelque paflion, établi/fent différens fondemens

de bonheur ; mais ne recherchent tous que le plaifir qui en

eft l’eftence. Ces maximes ne font point contraires à la morale

& à la religion de J. C. Nature du bonheur du chrétien. Une

vertu qui n’accompagneroit pas le plaifir ne pourrait attacher

notre coeur. Mais tous ne font pas confifter le plaifir dans les

mêmes objets. Ibid. b. L’auteur renvoie aux réflexions de

M. de Fontenelle fur le bonheur. Quoique cet état ne dépende

pas abfolument de nous , nous pouvons cependant L’obtenir

par nous-mêmes, jufqu’à un certain degré. Ibid. 323. a.

Bonheur, profpcrité; différences entre ces mots. 11. 323. a.

Bonheur, béatitude , félicité ; différences entre ces mots. II.

169. b. Différence entre chance 8c bonheur. III. 86. a.

Bonheur, différence entre bonheur 8c félicité, entre un

bonheur & le bonheur, entre le plaifir , le bonheur, la

profpérité. VI. 463. b. En quoi confifte ici-bas notre bonheur.

I. iij. XII. 143. a. V. 652. a. Définition du bonheur félon

Epicure. XV1L 458. a , b. V. 783. b. Bonheur 8c. malheur

confiderés comme une fuite d’une certaine fatalité. VI. 428.

a , b. Il doit y avoir divers degrés de bonheur entre les

êtres intelligens. IX. 917. b. Le bonheur en eft raifon inverfe

de nos dépendances. Suppl. IL 698. b. L’art de connoître la

réalité eft le feul art d’arriver au bonheur. 931. b. Le crime

ne peut procurer le bonheur. II. 243. a , b. Bonheur imaginaire.

VIII. 560. a. Du defir du bonheur. III. 206. a. IV.

886. a, b. Chercher fon bonheur n’eft point une vertu :

comment ce defir peut devenir vertueux. 1. 374. a , b. Nous

ibmmes forcés pour être heureux, ou de changer continuellement

de place, ou d’outrer les fenfations du-même «;enre.

VIII. 276. b. Moyen de fe procurer le bonheur. IV. 886. b.

Sur le b o n h e u r , Heureux.

BONHOMME, {Jean) anatomifte. Suppl. 1. 401. a.

' BONIFACE VIII. Obfervations fur ce pape. VII. 658. a.

Affaires de ce pape avec l’empereur Albert. Suppl. I. 251. b.

BONIOLI, { Camille) phyfiologifte. Suppl. IV. 302. b.

BONITE, poiffon commun dans la mer atlantique. Def-

. cripdon. Qualité de fa chair; comment on le pêche. II.

323. a.

BONITON, poiflon de mer : fa defcription< Il aime l’eau

eft gratte 8c bonne. II. 323. b.

§ 1*11111 l i t ! d’Afrique. Suppl. ill. 429. a.

BONNE DEESSE| Dryade, femme de Fàune, roi d’Italie,

qui la fit mourir 8c lut éleva enfiüte des autels. Sa chafteté.

Son culte. Les Grecs lui focrifioient aufli. Comment Clodius

profana fes myfteres. La deefle Fauna étoit aufli la terre.

Pourquoi les dieux des païens faifoient fouvent un double

BON perfonnage. II. 323. b. On vint peu-à-peu à divinifer Us

inventeurs des cultes 8c à les confondre avec les divinités

même qu'ils avoient accréditées. Ainfi la même divinité fur '

honorée en différens lieux fous différens noms. Ainfi Fauna

fut confondue avec la terre dont elle avoit introduit le culte.

Pourquoi on l’appella Bonne-déejfe. Ibid. 3 24. a.

Bonne-Déejfe, pureté avec laquelle fes myfteres étoient

célébrés ii Rome. XIV. 87. b. Ces myfteres profanés par

Claudius. X. 923. b.

BONNEFONS, {Jean) poète latin. Suppl. I. 803,0.

BONNET, l’époque de Tufage des bonnets 8c des chapeaux

en France fe rapporte à l’an 1449. M. le Gendre en fait

remonter l’origine plus haut. Différence qu’on mettoit entre

les bonnets. 8c les mortiers. Le bonnet étoit encore l’habillement

du clergé 8c des gradués. II. 324. a. Invention du

bonnet quarré. Quel étoit le but de donner le bonnet dans

les univerfités. Bonnets des chinois. Ce que défigne le bonnet

quarré. Cérémonie qui s’appelle prendre le bonnet. Les bonnets

quarrés furent en ufage parmi le clergé Anglois ayant qu’ils

lefùflent en France. Le bonnet jaune eft la marque des Juifs

en Italie ; autrefois le verd ¿toit en France celui des banqueroutiers.

Bonnet de carton que portent ceux que l’inqui-

fition condamne au fupplice. La couronne des barons 8c de

quelques princes n’eft qu’un bonnet orné. Ibid. b. Comment

fe fait dans l’univerfité de Paris la cérémonie de la prife de

bonnet. Ibid. 325. a.

Bonnets des anciens orientaux appellés tiares. XVI. 3,12. b,

313. a. 8c Cidaris. III. 440. b. Bonnet des flammes. I. 246. a.

323. a. Bonnet de dignité parmi les modernes, appellê

barrette. IL 94. b. Efpece de bonnet ou calotte. 364. <z, b.

Bonnet , {Médec. ) bonnets pour fortifier le cerveau. II.

364. b. IV. 332. b. Contre les affeôions froides du cerveau.

XIV. 473. b.

Bonnet de Neptune, Champignon de mer. XI. 99, a.

Bonnet verd, marque d’infamie à laquelle étoient condamnés

ceux qui avoient fait ceflion en juftice.II. 32 f.a

Bonnet verd, cefiionnaires qui étoient obligés autrefois de

le porter. Ils font condamnés à Luques à porter le bonnet

jaune. II. 868. b.

Bonnet de prêtre , {Jardin.) efpece de citrouille. Qua-

lité nuifible de fon fruit. Ufage qu’en font les païens. Ses-

propriétés, appliqué extérieurement. II. 32¿¡.a.

Bonnets y figures iymboliques. XV. 729. a. 731. a.

Bo nne t , {Charles) deGeneve. Eloge de ce phyficieni

VI. 37. b< Diftribution des feuilles félon cet auteur. 633. a.

Ses ouvrages. Suppl. I. 411. a. Sa théorie fur la caufe mécha-

nique des lenfations. Suppl. III. 36. a, b. Son fyftême fur l’or-

ganifation.Suppl. IV. 183. a.Sadoétrinephyfiologifte.^39. b.

BONNETERIE , manufacture de bonnets, &c, II. 323. ai

Voye[ les planches du bonnetier, vol. II. Préparation de9

laines. La première attention du bonneüer doit être de fe

mettre à couvert de la friponerie du cardeur 8c du fileurj

Defcription du dévidoir par le moyen duquel le bonnetier

eftimera la finefle du filage. Pour s’aflùrer de la fidélité de

l’ouvrier fur la quantité de la laine , il 11’a qu’à la pefer en la

recevant. Le bonnetier reçoit la laine filée, 8c. la diftribue

à des faifeurs de bas au métier 8c à des tricoteufes. Mais

avant que ces ouvrages piiiflent fe vendre, ils ont à pafler

chez- lui par un grand nombre d’opérations. La première eft

la foule. Defcription de la fouloire , Ibid. b. 8c de la manière

de fouler. Ibid. 326. a. Le but de la foule eft de dégraifler

8c de rendre l’ouvrage plus fort 8c plus ferré. La féconde

opération eft celle de la forme. La troifieme confifte à racou-

trer les marchandifes. La quatrième eft le draper. La cinquième

eft la tonte. Ibid. b. La fixieme eft la teinture. La feptieme

eft de raprêter. La huitième eft de prefler ou de catir les

marchandifes. Ibid. 327. a.

De la bonneterie de Paris. Précautionsprifes pour empêcher

qu’elle ne perde db fon crédit par de mauvais ouvrages diftri-

bués fur ion compte. Ibid. a.

Corps des bonnetiers de Paris, fon rang 8c fes droits. Ce

que les bonnetiers entendent par bas de caftor 8c autres ouvrages

défignés fous ce nom. Les bonnetiers étoient autrefois

appellés Aulmuciers - mitoniers. Conditions pour être reçu

dans ce corps. Armoiries 8c confrairie des bonnetiers. Pré-

pofés du corps; leurs fondions, éle&ions, &c. Arrêt du

confeil en 1716, pour terminer les démêlés qui s’étoient

élevés dans ce corps. Ibid. b. Confeil utile d’un aveugle à

un maître bonnetier, pour fe fournir dans'fon métier de

l’eau à peu de frais. Le corps des bonnetiers eft eompofé de

trois autres, dont la réunion s’eft faite fucceflivement. Ibid.

328. a. '

Bonneterie. Efpece de bonnets dont la fabrication appartiens

aux bourfiers, voyerles planches de cet art dans le vol. 11.

BONNETJE, ( Ichtchy. ) defcription de cepoiflon delà mer

d’Amboine;qualités de fa chair. Sa claflificarion. Suvpl.ll. 12 .b.

BONNETTE, ( Marine ) petites voiles nommées bonnettes*

Bonnettes maillées. Bonnettes en étui. IL W M

B onnette lardée, ( Marine ) opération gss calfoteurspour

fermer

BON fermer les voies d’eau. Defcription de cette opération. II.

^ BONOSIAQUES 6* Bonofiens, ( Hiß. eccl. ) voyez Bona-

fiens 8c Bonofiens. •

BONOSIENS, ( Hiß. cccL ) fede que Bonofe renouvella

au quatrième fiecle. Ses erreurs , les mêmes que celles de

Phorin. Différence que l’églife met entre les Photiniens 8c

les Bonofiens. II. 328. b. Voye{ Bonasiens.

BONS, {Pierre-André) anecdote fur ce chevalier, né à

Marfeille. Suppl. II. 804. a.

' BONS-CORPS, ( Hiß. med. ) nom d’une milice levée par

François I I , duc de Bretagne. A quelle occafiop elle fut

levée. II. 328. b.

BONS SENS, définition. II. ^18.*b. Le bon fens fuppofe

de l’expérience. Différence entre un homme de fens oc un

‘homme de bon fens. — Voye[ Sens. XV. 33. b.

BONS-HOMMES, religieux en Angleterre. On donna eii

France ce nom aux Minimes. Les Albigeois le prenoient aufli.

II. 329. a.

BONTÉ , ( Morale ) première regle de la bonté : Ne

point faire à autrui, ce que nous ne voudrions pas qu'on nous

fit. Lorfque la paflion vous porte à quelque violence contre

■un autre homme, jettez les yeux fur lu i, pour y voir l’empreinte

de la main divine, 8c votre reflemblance. Seconde

■regle de bonté : Faites du bien aux autres. La généralité recommandée:

éloge de cette vertu. II. 329. a. La charité fimple

a moins d’étendue que la générofité : elle eft de devoir étroit

dans toutes fes parties. Ibid. b.

■ B onté , ( Métaphyfiq. ) voyeç B on. Comment la bonté

acquiert le caradere de beauté. Suppl. 1. 837. a.

B onté , ( Belles-Lettres. Philofophie ) quand la bonté n’eft

relative qu’à l'intention , ce mot n’eft pris que dans un

fens impropre, -8c bon fe trouve quelquefois le iynonyme de

mauvais. Les moyens font bons , c’eft-à-dire, bien choifis ;

l’intention eft mauvaife. Suppl. II. 12. b. De même, par

rapport à l’agrément 8c à l’utilité , une chofe eft bonne ou

mauvaife, félon les goûts, les intérêts , les fantaifles, les

caprices. La bonté, dans un fens plus étroit, eft la faculté

de produire un effet defirable ; 8c une c^ufe eft plus ou

moins généralement bonne, à mefure que fon effet eft plus

•ou moins généralement à defirer. — Un être n’eft bon en lui-

même , que dans fes rapports avec lui-même, 8c qu’autant

qu’il eft tel que fon bonheur l’exige. - Les parries'matérielles

•de l’univers ne font bonnes que dans leur rapport avec fes

parties intelligentes 8c fenfibles. - Dans les arts, cela feul

eft réellement bon , qui caufe. un plaifir falutaire , ou du

moins innocent, à l’homme , dont l’organe eft doué d’une

fenfibilité jufte 8c fine. - Genre de bonté qui caradérife les

beaux-arts. Ibid. 13. b.-Bonté poétique. Ce qui produit l’effet

immédiat que le poète fe propofe , eft poétiquement bon ;

& toutes les regles de l’art fe réduifent à bien choifir 8c à

bien employer les moyens propres à cette fin. —• Bonté

‘ morale, qui doit fe concilier avec la bonté poétique. Elle

confifte dans l’utilité attachée à l’imitation.' - Des vices qu’il

n’eft pas permis d’expofer fur le théâtre. Ibid. b.

B onté des meeurs, ( Belles-lettres ) Suppl. III. 930. a.b.

BONTE-CAFFER, {Ichthy.) petit poiflon d’Amboine.

Figures qui en ont été données. Sa defcription. Suppl. II. 13. b.

Lieux où il vit. Ses qualités 8c ufages. Maniere de le clafler.

' Ibid. 14. a.

BONTE-HAAN, ( Ichthy. ) nom hollandois donné à un

•poiflon des Moluques. Sa defcription. Lieux qu’il fréquente.

Sa claflification. Suppl. H. 14. a.

BONTE-HOEÑ, ( Ichthy. ) poiflon d’un genre particulier.

Sa defcription. Suppl. 11. 14. a. Lieu où on le trouve. Ses qualités

8c ufages. Ibid. b.

• BONTE-JAGER, {Ichthy.) nom hollandois d’un poiflon

des Moluques. Auteurs qui en ont donné la figure. Sa aeferip-

•tion. Lieux où on le trouve. Ses qualités 8c ufages. Suppl. H.

BÓNTE-SPRINGER, (Ichthy.) poiflon des Moluques. Sa

■ defcription. Suppl. II. 14. b. Lieux où il vit. Ses moeurs. Maniere

de le clafler. Ibid. ic.a.

BONTE-VlSCli , ( Ichthy. ) efpece d’acarauna des Molu-

ráP“ 00, Lieux qu’il fréquente. Suppl. II. 13. a'.

BONUS EVENTUS, dieu des laboureurs.. Médailles qui

•lereptéfentent. Ancienne infeription qui porte bono eventui,

8cc. Statues de ce dieu. II. 3 29. b.

Bonus E ventus , {Mytk.) erreur à corriger dans cet

article de l’Encyclopédie. Suppl. II. 13. a.

BONZES , philofophes Japonois. Leurs uniyerfités. Leur

habileté dans la difpute. Leurs moeurs. Ils reconnoiflent pour

chef un certain Combadaxi, dont ils attendent le retour dans

des millions d’années. Prêtres qui portent aufli le nom de

«onrej. II. 329. b. Un empereur fit détruire les monafteres

es bonzes , parce que ces gens ne travaillent point. Ibid.

33°- b.

B onzes. Des bonzes ou du daïro du Japon. IV. 6x2. b.

•13. a. Les bonzes font wie dépendance ou une branche de

Tçme I. '

B O R fis

la içôcdesiamanêens. XIV. fç i. a , b. Culte de Foc, auquel

les bonzes fe con&erem VI. 4fó. 4. Bonzes militaires dans

n/nap°z ‘ 1 Differentes .fcftês On claiTes de bonzes .

dubnguees par les noms de Xamabugis, XVII. 648 4 • Xcnxus

I H ¡ 9 1 6<6. 4. Bonzes chinois : lieux de leurs’

demeures. XVI. 82. b.

BOOTS-HAACK, ( Ichihy. ) poiflon des Moluqtiés. Sà

defcription. Suppl.,II. 13. a. Ses moeurs, qualités -8c ufages.

Seconde eipece : harpago. Caraéleres qui le diftinguent du

boots-haaek. Sa Claflificatioii. Ibid. b.

BORANDIENS, peuples dti Nord. VIII. 344. h.

v BORAX, ( Hiß. nat.) fubftance foifile, allez reflemblante

à-l’alun. Defcription de ce fel. Son goût 8c fon odëur. Manière

de le difloudre. Les anciens le confondoient avec le nitre. II

y a plufieürs fiecles qu’il eft connu des Arabes. Quelques

auteurs 1 appellent chryfocolla. C’eft mal-à-propos qu’on l’a

confondu avee le nitre. II. 330. a. Borax crud ou groflier.

Pays ou il fe trouve. B y eiï a de deux fortes de cette qualité.

Il fe purifie en Europe, 8c comment. Ignorance où l’on

eft fur fa formation. Comment quelques-uns ont cru que le

borax fe faifoit. Maniere dont on le fàit en Égypte , félon

Agrícola. Avant de s’en fervir, il faut obferver s’il n’a point

été falfifiê avec de l’alun. Ce qui lui arrive , lorfqu’on le met

fur le feu. Ce qu’on doit faire avant de s’en fervir pour la

fonte des métaux. Ibid. b. Propriété qu’il a de réunir les parties

métalliques, féparées les unes .des autres par quelque impureté.

Il environne les métaux en foiîte d’une efpece de

verre mince 8c délié ; il difpenfe de faire beaucoup de feu,

8c ne fe mêle point aux métaux. On doit enduire de borax

les creufets deftinés à fondre les métaux précieux. Autres

fels qu’on lui joint pour la fonte de l’or. Mémoires à con-

fulter fur le borax. Ses ufages en médecine. On le met au

nombre des cofinétiques. Préparation de la poudre de Fuller.

Ibid. 3 31. a.

B o r a x , {Hiß. nat. & Chym. ) örigiiie de ce fel. Procédés

*Par lefquels on le le procure. Suppl. II. 13. b. Fofles à borax

dans les Indes. Lieux où s’en porte le produit. Carafter-es

du borax natif. Obfervation d’où l’on a conclu que le borax

exifte dans plufieurs mines de cuivre. Commerce de ce fel

en Afie. Ses cryftallifations différentes qu’on pourroit obtenie

par les procédés de l’art. Effet de la diflolution du borax brut.

Ibid. 16. a. Maniere de la foire. Il paroît, par ces opérations ,

que cette fubftance n’eft point un fel faftice ; mais il y a lieu

de croire qü’oii peut l’imiter. Faufles préparations du borax

qui fè trouvent dans quelques auteurs. Trois efpeces de borax

connues dans'le commerce. Maniere de le purifier. Borax

en rocher de la Chine. Borax purifié de Hollande. Expériences

faites pour s’aflùrer fi cette forte de fel contient du cuivre.

Ibid. 17. a. Réfumé de quelques autres, qui ont été foites

pour parvenir à découvrir fes principes conftituans. Ibid. 18. a.

Verre tiré de la terre du borax. Expériences fur* ce verre.

Ibid. b.

Borax. De la maniere d’extraire du borax le fel fédatif.XlV.

9 21| I » b. Préparation de borax propre à exciter l’appéric

vénérien. VII. 379. a. Le borax confidéré comme propre à

rendre les métaux plus fufibles. VI. 916. a. 920. a. VII. 393.

b. Ufage du borax pour fouder l’or 8c l’argent, VI. 920. a ¿ !

pour dépouiller un alliage d’or 8c d’argent du cuivre qu’il con-,

tient. Ibid. b.

BORCARI, ( Hiß. des Goths ) il délivre les Goths de la

tyrannie de Gemiar, époufe fa veuve ; 8c de cette alliance-,

naquit Haldin, qui monta fur le trône de Danemarck. Suppl.

II. 18. b.

BORCH, ( Olaiis ) anatomifte. Stippl.ï. 398. a. Phyfiologifte.

Ibid. IV. 363. a.

BORD, ruban , galon. On fait à Amiens quantité de bords

de laine ; on en compte de trois fortes. II. 332.a.

Bo rd , ( Marine ) livre de bord. IX. 617. b. Quart dé

tribord 8c de bas-bord. XIII. 671. b. Garçons de bord. VII.

482. a.

BORD AGE, bordages , franc-bord ,franc-bordagc, ( Marine )

largeur des planches au franc-bordage. Bordage de l’arcafle;

Conftruâion des bordages. II. 332. b.

Bordage de fond. Les conftru&eurs ne conviennent pas

également de ce qu’on doit entendre par là. Divers fens qu’ils

donnent à ce mot. H. 332. b.

Bordage des fleurs, planches qui font la rondëur du vaifleaii

dans les côtes. Utih’té de cette forme. II. 332. b.

Bordage d’entre les préceintes ou couples. Deux pièces de

bordage qu’on mec entre chaque préceinte. II. 332. b. Largeur

qu’on leur donne. Autres obfervations fur les aimenfions de

ces pièces. Ibid. 333. a.

Bordage. Chauffer un bordage. HI. 236. b. Second bordage,’

appelle doublage. V. 73. b. Bordage de fond. VIL 413. b.

Partie du bordage , âppellè hanche. VIII. 37. b. Voyc{ les

planches de marine.

BORDÉ, ( Blafon) ufage de ce terme. Suppl. II. ig^a.

BORDÉ, corps bordés, {Anat. ) Suppl. II, 19- a.

flor dés, corps, Suppl, IL 611, h*

A a *