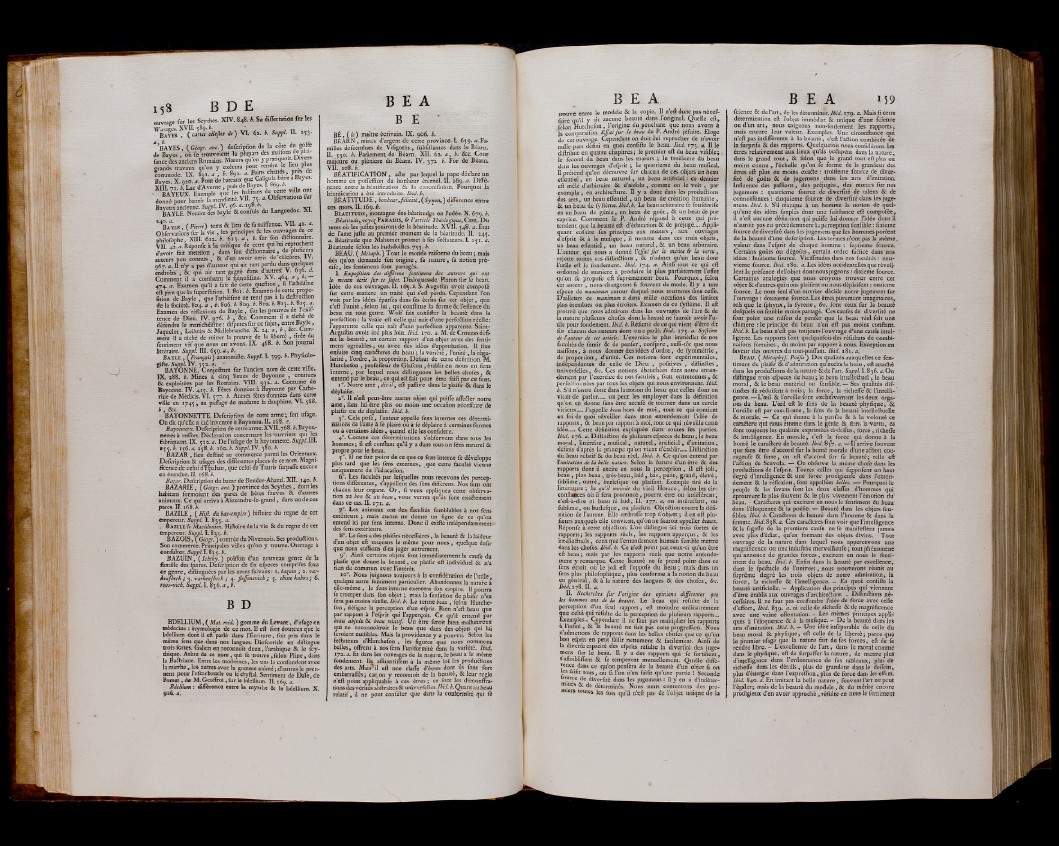

i j 8 B D E

ouvrage fur les Seythes. XIV. 848. 4. Sa diflertaâon fur les

WBaIER b‘ ‘ u? ” * § V1' ¡ f 4- P P B ‘’ ’b a y e s , ( Ge’ogr. une.) defeription de la côte du golfe

de Bayes , on fe trouvoient la plupart des marions de plai-

fance des anciens Romains. Moeurs qu'on j a M B g g B

grands trnvan* ju'on y

cômmodêT IX. f c i . a Bayedsc.

Bayes. X. 010. a. Pont de bateaux que Caloeula batir a

II. m IL a c d'Aveme , près de Bayes K de cene ville ont

donnéVÎTVU. „ mObfervattonsfur

^ A Y L E N o a i^ ib a y i e ¿conduis du Languedoc. XI.

24Bayle ( Pierre) tems & lieu de fanaiffance. VIL 4*- *•

Obfervatiôns fur la vie , les principes 8c

philofophe, xm. 612. ¿. 613. a , b. fur fon B g B f a g g

Vil 42. a. Réponfe à la critique de ceux qui lui reprochent

d’avoir fait mention , dans ton Æaionnairc, de plufieure

auteurs peu connus , & d’en avoir omis de celebres. 1Y.

067. a. Ú n’y a pas d’auteur qui ait tant perdu dam quelques

endroits , & qui ait tant gagné dans d^autresi V. 636. d.

Comment il a combattu le fpinofifme. XV. 464. a , A —

474. a. Examen qu’il a fait de cette quefuon, fi 1 athéume

eft pire que la fuperftirion. 1.801. b. Examen de cette propo-

fition de Bayle , que l’athéifme ne tend pas a la deftruction

de la fociété. 804. a , b. 806. b. 809. b. 8i<x b. 813. b. 815. a.

Examen des réflexions de Bayle, fur les preuves de lexii-

tence de Dieù. IV. 976. b , &c. Comment il a taché de

défendre le manichéifme : difputes fur ce fujet, entre Bayle ,

Jaquelot, Leibnits & Mallebranche. X. 24. f > * > &c; 7 0*?“

ment il a tâché de ruiner la preuve de la liberté -, tirée du

fentiment vif que nous en- avons. IX. 468. b. Son journal

littéraire. Suppl. III. 659. a, b.________________.

Ba yle , (Franjo«) anatomifte. Suppl. L 399. b. rhyuolo*

gifle. Suppl. IV. 3 <2. a. •

BAYONNE. Conje&ure fur l’ancien nom de cette ville.

IX. 288. b. Mines à cinq, lieues de Bayonne , connues

& exploitées par les Romains. VIII. 93 a~ Coutume de

Bayonne. IV. 41?. b. Fêtes données à Bayonne par Catherine

de Médicis. VI. 377. b. Autres fètes données dans cette

vtile en 1745 , au paflage de madame la dauphine. V I. 588.

b , &c. _____ r g

BAYONNETTE. Defeription de cette arme ; fon ufage.

On dit qu’elle a été inventée à Bayonne. II. 168. a.

Bayonnettc. Defeription de cette arme.XVII. 768. é.Bayon-

nettes à reflort. Déclaration concernant les ’ouvriers qui les

fabriquent.IX. 512.a. De l’ufage de la bayonnette.Suppl.Mi.

«3 3. b. 136. a. 138. b. 160. b. Suppl.YV. 30O. b.

BAZAR, lieu defliné au commerce parmi les Orientaux.

Defeription & ufage s des différentes places de ce nom. Magnificence

de celui dTipahan, que celui aeTauris furpaffe encore

en étendue. II. 168. b.

Baçar. Defeription du bazar de Bender-Abazzi. XII. 140. b.

BAZARIE, ( Géogr. anc. ) province des Scythes, dont les

hafcitans formoient des parcs de bêtes fauves & d’autres

animaux. Ce qui arriva à Alexandre-le-grand, dans un de ces

parcs. U. 168. b.

BAZILE, y g j j du bas-empire) hiftoire du regne de cet

empereur. Suppl. I. 83 3. a.

. B a z ile le Macédonien. Hiftoire de la vie & du regne de cet

empereur. Suppl. L 833. b.

BAZOIS, (Géogr?) contrée du Nivemois. Ses productions.

Son commerce. Principales villes qu’on y trouve. Ouvrage à

confuker. Suppl. L 83 3. b.

BAZUIN, ( Icht/iy. ) poiifon d’un nouveau genre de la

femille des fpares. Defeription de fix efpeces comprifes fous

ce genre, diftinguées par les noms fiiivans: 1. baçuin ; 2. var-

keafbeck ; 3. varkenfbeck ; 4. Jleffensvich ; 3. chine, kabos ; 6.

roos-vich. Suppl. I. 036. a , b.

B D

BDELLIUM, (Mat. méd. ) gomme du Levant, d’ufage en

médecine : étymologie de ce mot. Il eft fort douteux que le

bdellium dont il eft parlé dans l’Écriture, foie pris dans le

meme fens que dans nos langues. Diofcoride cri diftingue

trois fortes. Galien en reconnoit deux, l’arabique 8t le fcy-

thique. Arbre de ce nom, qui fe trouve, félon Pline, dans

la Baclriane. Entre les modernes, les uns le confondent avec

la mirrhe, le» autres avec la gomme animé ; d’autres le prennent

pour i’efcarboucle ou le rtyftal. Sentiment de Dale, de

Pomet, de M. Geoffroi, fur le bdellium. II. 169. a.

Bdellium : différence entre la myrrhe 8c le bdellium. X.

916. a.

BEA

B E

BÉ, {le) maître écrivain. IX. 906. b.

BÉARN , mines d’argent de cette province. L 6<t 9. a. Fa*

milles defeendues de Vmgoths, fubnftantes dans le Béarn.

H. 330. b. Parlement de Béarn. XII. 62. a, b. &c. Cour

majeure ou pléniere du Béarn. IV. 372 b. For-de Béarn.

VU. 108. b.

BÉATIFICATION, aCte par lequel le pape déclare un

homme en pofleflion du bonheur éternel'. II. 169. a. Différence

entre la béatification & la canonifation. Pourquoi la

béatification a été introduite. Ibid. b.

BÉATITUDE , bonheur, félicité,{Synon,) différence entre

ces mots. U. 169. b.

B é a t i t u d e , montagne des béatitudes en Judée. X. 679. b.

Béatitude, voye^PARADlS, & Varticle Théologique, Ciel. Du

tems où les juftes jouiront de la béatitude. XVll. 348. a. État

de l’ame jufte au premier moment de la béatitude-. II. 243.

a. Béatitude que Mahomet promet à fes feébteurs. I. 231. a.

Béatitude félon les budsdoïftes.753. b.

BEAU. ( Métaph. ) Tout le moride raifonne du beau ; mais

dès qu’on demande fon origine, fa nature, fa notion pré-

cife, les femimens font partagés.

1. Expojhion des différens J'entimens des auteurs qui ont

le mieux écrit fur ce fujet. Dialogues*de Platon fur le beau.

Idée de ces ouvrages. II. 169. b. S. Auguftin avoit compofè

fur cette matière un traité qui s’eft perdu. Cependant l’on

voit parles idées 'éparfes dans fes écrits fur cet objet, que

c’eft l’unité, félon lui, qui conftitue la forme & l’effence du

beau en tout genre. Wolf fait confifter la beauté dans la

perfection : la vraie eft celle qui naît d’une perfection réelle :

l’apparente celle qui naît d’une perfection apparente. Saint-

Auêuftin avoit été plus loin. Ibid. 170. a. M. de Crouzas défi*

ait la beauté, un certain rapport d’un objet avec des fenti-

mens 'agréables, ou avec des idées d’approbation. Il fixe

enfuite cinq caraâeres du beau ; la variété, l’unité, la régularité

, l’ordre, la proportion. Défaut de cette définition.M.

Hutcbefon , profeffeur de Glafcou, établit en nous un fens

interne, par lequel nous diftinguons les belles choies, &

entend par le beau, ce qui eft fait pour être faifi par ce fens.

i°. Notre ame , dit-il, eft paifive dans le plaifir 8c dans le

dèplaifir.

a°. U n’eft peut-être aucun objet qui puifle affeCler notre

ame, fans lui être plus ou moins une occafion nécefiaire de

plaifir ou de dêplaiiir. Ibid. b.

30. Cela pofé, l’auteur appelle fens internes ces déterminations

de l’ame à fe plaire ou à fe déplaire à certaines formes

ou à certaines idées, quand elle les confidere.

4°. Comme ces déterminations s’obfervent dans tous les

hommes ; il eft confiant qu’il y a dans tous un fens naturel 8c

propre pour le beau.

5U. 11 ne fuit point de ce que ce fens interne fe développe

plus tard que les fens externes, uque cette faculté vienne

uniquement de l’éducation.

6°. Les facultés par Icfquelles nous recevons des perceptions

différentes, s appellent des fens différens. Nos fens ont

chacun leur organe. O r , fi vous appliquez cette obferva-

tion au bon & au beau, vous verrez qu’ils font exactement

dans ce cas. Q. 171. a.

70. Les animaux ont des facultés femblables à nos fens

extérieurs ; mais aucun ne donne un figne de ce qu’on

entend ici par fens interne. Donc il exifte indépendamment*

des fens extérieurs.

8°. Le fens a des plaifirs néceffaires, la beauté & la laideur

d’un objet eft toujours le même pour nous , quelque defir

que nous eufftons d’en iuger autrement.

90. Ainfi certains objets font immédiatement la caufe du

plaifir que donne la beauté, ce plaifir eft individuel & n’a

rien de commun avec l’intérêt.

zo°. Nous joignons toujours à la confidération de Futile ,*

quelque autre fentiment particulier. Abandonnez la nature à

elle-même, le fens interne exercera fon empire. Il pourra

fe tromper dans fon objet ; mais la fenfation de plaifir n’en

fera pas moins réelle. Ibid. b. Le terme beau , félon Hutche-

fon, défigne la perception d’un efprir. Rien n’eft beau que

par rapport à l’efprir qui Fapperçoit Ce qu’il entend par

beau abjolu & beau relatif, tin être feroit bien malheureux

qui ne reconnoitroit le beau que dans des objets qui lui

feroient nuifibles. Mais la providence y a pourvu. Selon les

feâateurs d’Hutchefon , les figures que nous nommons

belles, offrent à nos fens l’uniformité dans la variété. Ibid.

171. a. Et dans les ouvrages de la nature, le beau a le même

fondement. Us affujettiuent à la même loi les productions

des arts. Mais* il eft une claffe d’êtres dont ils font fort

embarraffés; car.on y reconnoit de la beauté, & leur réglé

n’eft point appliquable à ces êtres ; ce font les démonftra-

tions des vérités abftraites & univerfelles. Ibid. b. Quant au beau

relatif, il ne peut confifter que dans la conformité qui fe

BEA B E A M 9

trouve entre le modèle & la copie, Il n’eft donc pas nécef-

ire qu’il y ait aucune beauté dans l’original. Quelle eft,

félon Hutcbefon, l’origine du penchant que nous avons à

la comparaifon. Éjfai Jur le beau du P. André jéfuitc. Eloge

de cet ouvrage. Cependant on doit -lui reprocher de n’avoir

nulle part défini en quoi confifte le beau. Ibid. 173. a. Il le

diftribue en quatre chapitres; le premier eft du beau vifible;

le fécond du beau dans les moeurs ; le troifieme du beau

dans les ouvrages d’efprit ; le quatrième du beau mufical.

Il prétend qu’pn découvre fur chacun de ces objets un beau

eflèntiel, un beau naturel, un beau artificiel : ce dernier

eft mêlé d’arbitraire & d’abfolu, comme on le v o it, par

exemple , en architeClure. Il y a donc dans les productions

des arts, un beau eifentiel, un beau de création humaine ,

& un beau d,e iyftème. Ibid. b. Le beau arbitraire fe foufdivife

en un beau de génie, un beau dé goût, & un beau de pur

caprice. Comment le P. André repond à ceux qui prétendent

que la beauté eft d’éducation & de préjugé.... Appliquant

enfuite fes principes aux moeurs , aux ouvrages

d’efprit & à la muhque, il montre dans ces trois objets,

un beau effentiel, un beau naturel, 6c un beau arbitraire.

L’auteur qui nous a donné Vcjfai fur le mérite 6* la vertu ,

rejette toutes ces diftinCtions , 6c n’admet qu’un beau dont

l ’utile eft le fondement. Ibid. 174. a. Ainfi tout ce qui eft

ordonné de maniéré à produire le plus parfaitement l’effet

qu’on fe propofe eft fuprêmement beau. Pourquoi, félon

cet auteur , nous changeons fi fouvent de mode. Il y a une

efpece de maximum autour duquel nous tournons fans cefle.

D ’ailleurs ce maximum a dans mille occofions des limites

plus étendues ou plus étroites. Examen de ce fyftême. Il eft

prouvé que nous admirons dans les ouvrages de l’art 6c de

la nature plÿfieurs chofes dont la beauté ne fauroit avoir l’utile

pour rondement. Ibid. b. Réfumé de ce qui vient d’être dit

fur chacun des auteurs dont on a parlé. Ibid. 173. a. Syftéme

de Hauteur de cet article. L’exercice le plus immédiat de nos

facultés de fentir 6c de peufer, confpire, aufli-tôt que nous

naiffons, à nous ‘donner des idées d’ordre, de fymmétrie ,

de proportion, d’unité. Ces notions-font expérimentales,

^dépendantes de celle de Dieu , pofitives , diftinCles,

univerfelles, &c. Ces notions ébauchées dans notre entendement

par l’exercice de nos facultés, font entretenues, 6c

perfectionnées par tous les objets qui nous environnent. Ibid.

b. S’il n’entre donc dans la notion du beau que celles dont on

vient de parler on peut les employer dans la définition

qu’on en donne fans être accufé de tourner dans un cercle

vicieux J’appelle beau hors de moi, tout ce qui contient

«n foi de quoi réveiller dans mon entendement L’idée de

rapports, 6c beau par rapport à moi, tout ce qui réveille cette

idée Cette définition expliquée dans' toutes fes parties.

Ibid. 176. a. Diftinétion de plufieurs efpeces de beau ; le beau

moral, littéraire, mufical, naturel, artificiel, d’imitation,

définis d’après le principe qu’on vient d’établir Diftinétion

du beau relatif 6c du beau réel. Ibid. b. Ce qu’on entend par

l'imitation de la belle nature. Selon la nature d’un être 6c des

rapports dont il excite en nous la perception, il eft joli,

beau , plus beau, très-beau, laid, bas, petit, grand, élevé,

fubliine, outré, burlefque ou plaifant. Exemple tiré de la

littérature ; le qu'il mourût du vieil Horace, félon les cir-

conftaaces où il fera prononcé, pourra être ou indifférent,

c’eft-à-dire ni beau ni laid, II. 177. a. ou intéreifant, ou

fublime, ou burlefque, ou plaifant. Objeâion contre la définition

de Fauteur. Elle embraffe trop d’objets ; il en eft plufieurs

auxquels elle convient, qu’on ne fauroit appeller beaux.

Réponfe à cette objeCtion. L’on diftingue -ici trois fortes de

rapports ; les rapports réels, les rapports apperçus, 6c les

intelle&uels, ceux que l’entendement humain femble mettre

dans les chofes. Ibid. b. Ce n’eft point par. ceux-ci qu’un être

eft beau ; mais par les rapports réels que notre entendement

y remarque. Cette beauté ne fe prend point dans ce

fens étroit où le joli eft l’oppofé du beau ; mais dans un

fens plus philofophique, plus conforme à la notion du beau

en général, 6c à la nature des langues 6c des chofes, &c.

Ibid. 178. II. a.

II. Recherches fur l'origine des opinions différentes que

les hommes ont de la beauté. Le beau qui refulte de la

perception d’un feul rapport, eft moindre ordinairement

que celui qui réfulte de la perception de plufieurs rapports...

“ firôpîps... Cependant il ne faut pas multiplier les rapports

à Tinuni, 6c la beauté ne fuit pas cette progreflion. Nous

n’admettons de rapports dans les belles chofes que ce qu’un

bon efprit en peut faifir nettement 6c facilement. Ainfi de

la diverfe capacité des efprits réfulte la diverfité des juge-

^ur k beau. Il y a des rapports qui fe fortifient,

saffoibliffent 8c fe temperent mutuellement. Quelle différence

dans ce qu’on penfera de la beauté d’un objet fi on

«s faifit tous, ou fi Fon n’en faifit qu’une partie l Seconde

lource de diverfité dans les jugemens : il y en a d’indéterminés

& de déterminés. Nous nous contentons des premiers

toutes les fois qu’il n’-eft pas de l’objet unique de la

fcienceSc de l’art, de les déterminer. Ibid. 179. a. Mais fi cetre

détermination eft l’objet immédiat 8c unique d’une fcience

ou d’un art, nous exigeons non-feulement les rapports 1,

mais encore leur valeur. Exemples. Une circonftance qui

n’eft pas indifférente à la beauté, c’eft l’aâion combinée de

la furprife 6c des rapports. Quelquefois nous confidèrons les

êtres relativement aux lieux qu’ils occupent dans la nature,

dans le grand tout , 6c félon que le grand tout eft plus ou

moins connu , l’échelle qu’on le forme de la grandeur des

êtres eft plus ou moins exaâe : troifieme fource de diverfité

de goûts 6c de jugemens dans les arts d’imitation.

Influence des pallions, des préjugés, des moeurs fur nos

jugemens : quatrième fource de diverfité de talens 6c- de

connoiffanees : cinquième fource de diverfité dans les jugemens.

Ibid. b. S’il manque à un homme la notion de quelqu’une

des idées fimples dont une fubftance eft compofée ,

il n’eft aucune définition qui puifle lui donner l’idée dont il

n’auroit pas eu précédemment la perception fenfible : fixieme

fource de diverfité dans les jugemens que les hommes portent

de la beauté d’une defeription. Les-termes n’ont pas la même.

valeur dans l’efprit de chaque homme : feptieme fource.

Certains goûts ou dégoûts, certain ordre faétice dans'nos

idées : huitième fource. Viciflitudes dans nos facultés : neuvième

fource. Ibid. 180. a. Les idées accidentelles que réveillent

la préfence de l’objet dont nous jugeons : dixième fource.

Certaines analogies que nous croyons trouver entre cet

objet 6c d’autres qui nous plaifent ou nous déplaifent : onzième

fource. Le nom feul d’un ouvrier décide notre jugement fur

l’ouvrage : douzième fource. Les êtres purement imaginaires,

tels que le lphynx, la fyrene, &c. font ceux fur la beauté

defquels on lemble moins partagé. Ces caufes de diverfité ne

font point une raifon de penter que le beau réel foit une

chimere : le principe du beau n’en eft pas moins confiant.

Ibid. b. Le beau n’eft pas toujours l’ouvrage d’une caufe intelligente.

Les rapports l'ont quelquefois des réfultats de combi-

naifons fortuites, du moins par rapport à nous. Exception en

faveur des oeuvres du tout-puiffant. Ibid. 181. a.

B e a u . ( Mctaphyf. Poéfie ) Des qualités auxquelles ce fentiment

de plaifir & d’admiration qu’excite le beau, eft attaché

dans les productions de la nature 6cde l’art. SuppL\. 83S. a. On

diftingue trois efpeces de beau ; le beau intelleéluel, le beau

moral, 6c le beau matériel ou fenfible. — Ses qualités dif-

• tinétes fe réduifent à trois ; la force, la richefle 6c l’intelligence.—

L’oeil 6c l’oreille font exclufivement les deux organes

du beau. L’oeil eft le fens de la beauté phyfique, &

l’oreille eft par excellence, le fens de la beauté intellectuelle

6c morale. — Ce qui donne à la penfée 6c à la volonté ce

caraétere qui nous étonne dans le génie 6c dans la vertu, ce

font toujours les qualités exprimées ci-deflùs, force, richefle

6c intelligence. En morale, c’eft la force qui donne à la

bonté le cara&ere de beauté. Ibid. 83*7. a. — Il arrive fouvent

que fans être d’accord fur la bonté morale d’une aCtion cou-

rageufe 6c forte, on eft d’accord fur fa beauté; telle eft

Faction de Scevola. — On obferve la même chofe dans les

productions de Fefprit. Toutes celles oui fuppofent un haut

degré d’intelligence 8c une force proaigieufe dans l’entendement

6c la réflexion, font appeliées belles. — Pourquoi le

peuple 6c les favans font les deux claffes d'hommes qui

éprouvent le plus fouvent 6c le plus vivement l’émotion du

beau. - CaraCteres qui excitent en nous le fentiment du beau

dans l’éloquence 6c la poéfie. — Beauté dans les objets fen-

fibles. Ibid. b. CaraCteres de beauté dans l’homme 6c dans la

femme. Ibid. 838. à. Ces caraCteres font voir que l’intelligence

6c la fageffe de la première caufe ne fe manifeftent jamais

avec plus d’éclat, qu’en formant des objets divins. Tout

ouvrage de la nature dans lequel nous appercevons une

magnificence ou une induftrie merveilleufe ; tout phénomène

qui annonce de grandes forces, excitent en nous le fentiment

du beau. Ibid. b. Enfin dans la beauté par excellence,

dans le fpeCtacle de l’univers, nous trouverons réunis au

fuprême degré les trois objets de notre admiration, la

force, la richefle 6c l’intelligence. - En quoi confifte la

beauté artificielle. - Application des principes qui viennent

d’être établis aux ouvrages d’architeCture. - DiftinCtions né-

ceffaires. Il ne faut pas confondre l’idée de' force avec celle

d’effort, Ibid. 839. a. ni celle de richefle 6c de magnificence

avec une vaine oftentation. - Les mêmes principes appliqués

à l’éloquence'8c à la mufique. - De la beauté dans les

arts d’imitation. Ibid. b.. - Une idée inféparable de celle du

beau moral 6c phyfique, eft celle de la liberté; parce quç

le premier ufage que la nature fait de.fes forces, eft de fe

rendre libre. - L’excellence de l’art, dans le moral comme

dans le phyfique, eft de furpafler la nature, de mettre plus

d’intelligence dans l’ordonnance de fes tableaux, plus de

richefle dans les détails, plus de grandeur dans le deffein,

plus d’énergie dans Fexpreflion, plus de force dans les effets.

Ibid. 840. a. En imitant la belle nature, fouvent l’art ne peut

l’égaler; mais de la beauté du modèle, 8c du mérite encore

prodigieux d’en avoir approché, réfulte en nous le fentiment