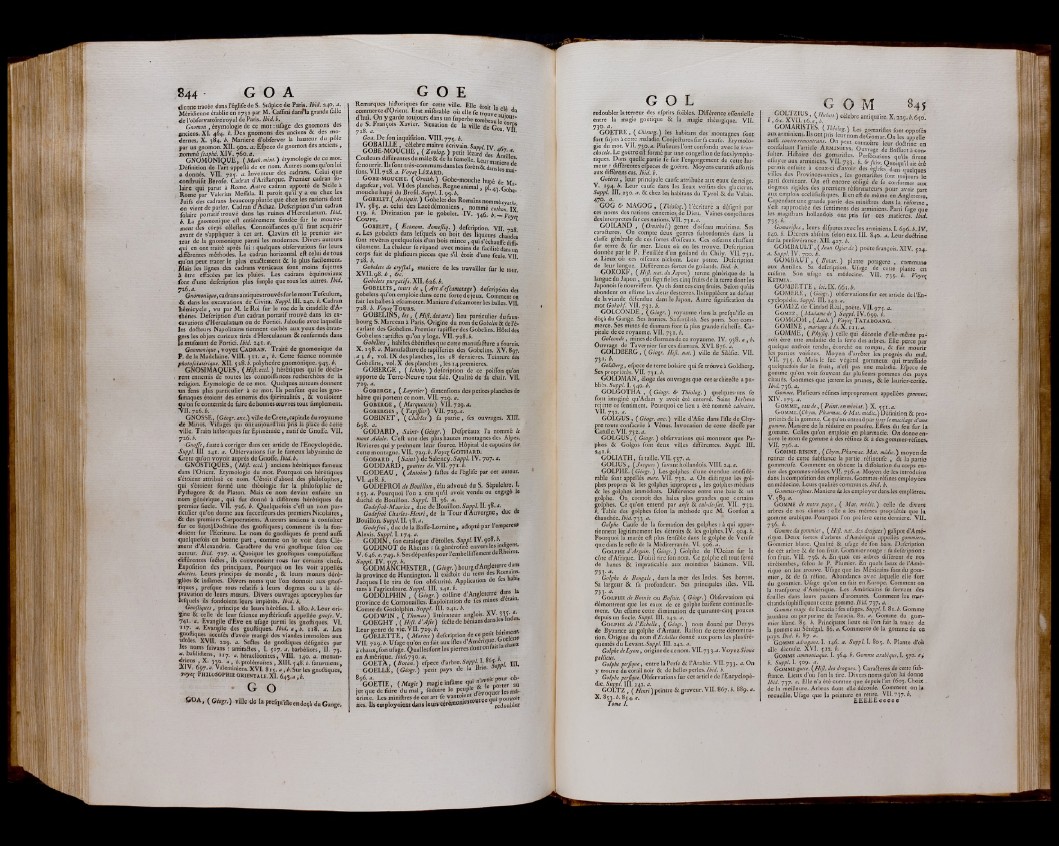

8 4 4 ■ G O A G O E

dicnne tracée darul’églifcdcS. Sulpiceile Para. Ibid. 140. a.

Méridienne établie en 173 a par M. Calfini danrla grande lalle

de l’obfervatoireroyal de Paris. Ibid. b.

-S

e

Gnomon , étymologie de ce mot : ufage des gnomons des

Anciens. XI. 464. b. Des gnomons dés anciens 8c des modernes.

X. 384. b. Maniéré d’obferver la hauteur du .pôle

par un gnomon. XII. 902. a; Efpece de gnomon des anciens ,

nommé feaphi. X IV . 760. a . .

G N OM O N IQ U E , ( Math.mixt. ) étymologie de ce mot.

Définition de l’art appelié de ce nom. Autres noms qu on lut

a donnés. V II. 725. a. Inventeur des cadrans. Celui que

conftruifit Berofe. Cadran d’Ariftarque. Premier cadran fo-

laire qui parut à Rome. Autre cadran apporté de Sicile à

Rome par Vaicrius Meflala. Il paroit qu’il y a eu chez les

Juifs des cadrans beaucoup plutôt que chez les nations dont

on vient de parler. Cadran d Achaz. Defcription d’un cadran

iolaire portatif trouvé dans les ruines d’Herculanum. Ibid.

b. La gnomonique eft entièrement fondée fur le mouvement

des corps céleitcs. Connoiffances qu’il faut acquérir

avant de s’appliquer à cet art. Çlàvius eft le premier auteur

de la gnomonique parmi les modernes. Divers auteurs

3ui en ont traité après lui : quelques observations fur leurs

ifférentes méthodes. Le cadran Horizontal eft celui de tous

ju’on peut tracer le plus exaélément 8c le plus facilement.

_>lais les lignes des cadrans verticaux font moins Sujettes

à être effacées par les pluies. Les cadrans équinoxiaux

font d’une defcription plus Simple que tous les autres. Ibid.

726. d.

Gnomonique, cadrans antiques trouvés fur le mont Tufculum,

& dans les excavations de Civita. Suppl. III. 240. b. Cadran

hémicycle, vu par M. le Roi fur le roc de la citadelle d’A thènes.

Defcription d’un cadran portatif trouvé dans les excavations

d’Herculanum ou de Portici. Jaloufie avec laquelle

les doéteurs Napolitains tiennent cachés aux yeux des étrangers

les objets curieux tirés d’Herculanum & renfermés dans

[e mufeeum de Portici. Ibid. 2 4 1 . a.

Gnomonique, vo yez C a d r an . Traité de gnomonique du

P. de la Madelaine. VIII. 3 1 1 . * , b. Cette Icience nommée

photofeiatérique. XII. 5 28. b. polyhedre gnomonique. 943. b.

G nO S IM A Q U E S , ( H ijl. eccl. ) hérétiques qui le décla-

. rent ennemis de toutes les connoiffances. recherchées de la

religion. Etymologie de ce mot. Quelques auteurs donnent

un fens plus particulier à ce mot. Ils penfent que les gno-

iimaques étoient des ennemis des fpiritualités , oc vouloient

qu’on fe contentât de faire de bonnes oeuvres tout Amplement.

V II. 726. b.

GNOSSE, (Géogr. anc.) ville de Crete,capitale du royaume

de Minos. Villages qui ont aujourd’hui pris la place de cette

ville. Traits hiftoriques fur Epiinènide , natif de Gnoffc. VII.

726. b.

Gnojfe, faute à corriger dans cet article de l'Encyclopédie.

Suppl. III 241. a. Obfcrvations fur le fameux labyrinthe de

Crete qu’on voyoit auprès de Gnoffe. Ibid. b.

G N O ST IQU E S , ( H ifl. eccl. ) anciens hérétiques fameux

dans l’Orient. Etymologie du mot. Pourquoi ces hérétiques

s’étoient attribué ce nom. C ’étoit d’abord des philofophcs,

qui s'étoient formé une théologie fur la phuofophie de

Pythagore & de Platon. Mais ce nom devint enluite un

nom générique, qui fut donné à différons hérétiques du

premier fiede. V it . 726. b. Quelquefois c’eft un nom particulier

qu’on donne aux fuccelfeurs des premiers Nicolait.es,

& des premiers Carpocratiens. Auteurs anciens à confulter

fur ce fujct.J Doétrine des gnoftiques; comment ils la fon-

doient fur l’Ecriture. Le nom de gnoftiques fe prend aufti

quelquefois en bonne p a rt , comme on le voit dans Clément

d’Alexandrie. Caraélcrc du vrai enoftique félon cet

auteur. Ibid. 727. a. Quoique les gnoltiques compofaffent

différentes f c â e s , ils convenoient tous fur certains chefs.

Expofition des principaux. Pourquoi on les voit appellés

docetes. Leurs principes de morale, & leurs moeurs déréglées

& infâmes. Divers noms que l’on donnoit aux gnoftiques

, prefque tous relatifs à leurs dogmes ou â la déÎiràyation

de leurs moeurs. Divers ouvrages apocryphes fur

cfquels sfquc

ils fondoient- leurs impiétés. Ibid. b.

J dnojliques, principe —: de leurs héréfies. I. 280. b. Leur ori-.

ginc & celle de leur fcience tnyftérieufe appellée grioje. V.

74** d. Evangile d’E ve en ufage parmi les gnoftiques. VI.

1 17‘ a- Evangile des gnoftiques. Ibid. a , b. 110. a. Les

gnoftiques accufés d’avoir mangé des viandes immolées aux

idoles. XVII. 229. a. Seétes de gnoftiques défignées par

Icsunr * ^uivan* : antiraéles, I. 517. a. barbéliots, II. 73.

a. balihdiens, 117. «. hèracléonitcs, VIII. 140. a. menan-

y m w a \ Aptolémaïtes , XIII. 548. b. faturniens,

V. 697. a. Valentiniens. XVI. 815. « , b. Sur les gnoftiques.

Voye[ PHILOSOPHIE ORIENTALE. XI. 6 4 3 .0 , b.

G O

C O A , ( Géogr. ) ville de la prcfqul’’iflc en deçà du Gange.

Remarques hiftoriques fur cette ville. Elle étoit la u

commerce d’Qricnt. Etat miférable où elle fe trouv •

d’hui. On y garde toujours dans un fuperbe tombea» u ,0ur'

de S. François Xavier. Situation de la ville de Go °v/tS

728. d. • 'U .

Goa. De fon inquifition. VIII. 77«. b.

GOBA IL LE , célébré maître écrivain. Suool TV c.

G O B E -M O U CH E , ( Zoolog. ) petit lézaïï A , T 7:,?'

Couleurs différentes du mâle 8c de la femelle. Leurma • ?*

fenourrir. Ils font très-communsdansles foréts&.ilan.?‘Cre .

fons.VII.728.«. Voyez L éza rd . ctsottl»nslesmai-

: G obe-m o uch e. ( Ornith. ) Gobe-mouche hupé de M-,

dagafear, vol. V id e s planches. Rcgneanimal, n f . , e û t

mouche hupé du Brefil. Suppl. 1. 99. b. b«-

G obelet.( A n tia u it.) Gobelet des Romains nom mkeyathe

IV . 585. a. celui des Lacédémomens , nommé cothon ix'.

139. b. Divination par le gobelet. IV . 346. b —

C o upe.

G o bele t, ( Econom. domefliq. ) defcription. VII 728

a. Les gobelets dans lefquels on boit des liqueurs chaudes

font revêtus quelquefois d’un bois mince, qui s’échauffe difficilement.

La chaleur fe répand avec moins de facilité dans un

corps fait de plufieurs pièces que s’il étoit d’une feule. VII

728. b.

Gobelets de cry jlal, maniéré de les travailler fur le tour.

X V II. 98. b , &c.

Gobelets purgdtifs. X II. 626. b.

G obelets , tours de , ( A n d ’efcdmotdge ) defcription des

gobelets au’on emploie dans cette forte de jeux. Comment on

fait les balles à efeamoter. Maniéré e d’efeamoter d’efeamot les '

balles. VIL

728. b. Voyez TOURS.

G O B E L l ‘

.INS, le s , {H iß . des arts) lieu particulier du faux-

bourg S. Marceau à Paris. Origine du nom d e Gobelin 8c del’é-

carlate des Gobelins. Premier tapiffier des Gobelins. Hôtel des

Gobelins : artiftes qu’on y loge. V II. 728. b.

Go belins, habiles ébéniftes que cette manufacture a fournis.

X . 128.a . Manufacture de tapificries des Gobelins. XV. 897.

a ; b , vol. IX des planches, les 18 dernières. Teinture des

Gobelins, vol. X des planches, les 14 premières.

GOBERGE , f Ichthy. ) defcription de ce poiffon qu’on

apporte de Terre-Neuve tout falé. Qualité de la chair. VIL

7*9- *•

G o b e r g e , {L a y et ie r ) dimenfions des petites planches de

hêtre qui portent ce nom. VII. 729. a.

GOBERGE , ( Marqueterie) VU . 729.«.

G o b e r g e s , (Tapiffier) V I I .729.«.

G O B IN E T , ( Charles ) fa patrie , fes ouvrages. XIIT.

698. a.

G O D A R D , Saint- ( Géogr. ) Dcfpréaux l’a nommé le

mont Adule. C ’eft une des plus hautes montagnes des Alpes.

Ri vieres qui y prennent leur fourcc. Hôpital de capucins fur

cette montagne. V II. 729. b. Voye{ G o th a r d .

G o d a r d , { S a in t ) deSalen cy.Suppl. IV. 70 7 .a.

G O D D A R D , gouttes de. V II. 7 7 1 . b.

G O D E A U , (A n to in e ) faites d e l’églife par cet auteur.

V I . 4x8. b. ■

G O D E FR O I de B ou illon, élu advoué du S. Sépulchre. I.

153. a. Pourquoi l’on a cru qu’il avoit vendu ou engagé le

duché de Bouillon. Suppl. II. 36. a.

Godefroi-Maurice, duc de Bouillon- Suppl. II. 38. a.

Gode/roi Charles-Henri, de la Tou r d’Auvergne, duc de

Bouillon. Suppl. II. 38. a.

Godefroi, auc de la Baffe-Lorraine, adopté par 1 empereiw

Alexis. Suppl. 1. 174. a.

G O D IN , fon catalogue d’étoiles. Suppl. IV . 9°°*y ..

G O D IN O T de Rheims : fa générofitè envers les indigens.

V . 646.«. 749. ASesdépcnfespourl’embelliffementdcKheim*.

¡leterre dans

^ O D m A W cH E S T E R , ( G io ir . )^bourjd’Anglei

la Il des

1 province de Huntington. I l exiftoit du tems des

Jacques I le tira de fon obfcurité. Application de ic

•tans à l’agriculture. Suppl. III. 24 x. b. , ,

G O D O L PH IN , (G é o g r .) colline d’Angleterre dans; u

province de Cornouailles. Eimloitatioh de fes mines

Comte de Godolphin. Suppl. III. 241. b.

amie u cuouuiüiiiii. «»/r • 1 1 * 1 •« Y V 22<f. a.

G O D W 1N , ( Thomas) littérateur anglois. A v . m

G O E G H Y , ( H ijl. d 'A fie ) feétc de bénians dans les Indes.

G O E G H Y , ( H ifl. (

Leur genre de vie. VII.V II. 729.

X

G O EJLEETTT ET ,E ( (.. .Marit

M....a...r..i.n..e. ) defcription dece petit M * "«®

I. b. Ufage qu’on en fait aux ifles d’Amérique.

V IÎ. 729. b. U fage qu’on entait aux mes u g P g S R É ■;iA é A

à chaux, fon ufage. Quelles font les pierres dontonfiu

en Amérique. Ib id tn x o .a . _ QA b

G O E T A , ( Botan. ) efpece d’arbre. Suppl A . ^

G O E L L É , (Géogr .) petit pays de la Brie. •> W

896. a. . . n>„VGit pour ob-

G 0 ET1E , (M a g i e ) magic infime qui nave r

jet que de faire du m a l, féduire le peupl .,xvoqucr ies mâ-

crimc. Les miniftresdecctart fe XanI0'*Ü,nutceaui v ouvoit

n e t. IisemployoiçQC dans leurs cèré/non»« ^ rcj oujjicf

G O L redoubler la terreur des efprits foiblcs. Différence effentielle

entre la magic goctique & la magie théurgiquc. VII.

730. a.

G O E T R E , ( Chirurg. ) les habitans des montagnes font

fort fujets à cette maladie. Conjcélures fur fa caufe. Etymologie

du mot. VII. 730. a. Plufieurs l’ont confondu avec le bron-

chocele. Le goëtre eft formé par une congeftion de fucslymphatiques.

Dans quelle partie le fait l’engorgement de cette hu-

rncur.:^ ‘^“ rcntcs e ‘Peces de goëtre. Moyens curatifs affortis

aux différens cas. Ibid. b.

Goitres, leur principale caufe attribuée aux eaux de neige.

V . 104. b. Leur caufe dans les lieux voiGns des glacières.

Suppl. III. 230. a. & chez les habitans du T yrol ¿c dît Valais.

470. a.

G O G 6* M A G O G , (Théolog.) l'écriture a défign é par

ces noms des nations enncmies.de Dieu. Vaincs conjeélures

des interprétés fur ces nations. VII. 731. a.

GOILAN D , (Ornithol.) genre d’oifeau maritime. Ses

caraéleres. On compte deux genres fubordonnés dans la

claffe générale de ces fortes d’oifeaux. Ces oifeaux chaffcnt

fur terre & fur mer. Lieux où 011 les trouve. Defcription

donnée par le P. Feuilléed’un goiland du Chily. VII. 731.

Lieux où ces oifeaux nichent. Leur ponte. Defcription

de leur langue. Différentes fortes de goilands. Ibid. b.

GOKOICF, ( Hijl. nat. du Japon,) terme générique de la

langue du Japon , qui fignifie les cinq fruits de la terre dont les

Japonoisfenourriffent. Quels font ces cinq fruits. Selon qu’ils

abondent on eftime la valeur des terres. Ils fupplécnt au défaut

de la viande défendue dans le Japon. Autre fienification du

mot Gokokf. VII. 731. b.

GO LCO N D E , ( Géogr. ) royaume dans la prelqu’ific en

déçà du Gange. Scs bornes. Sa fertilité. Scs ports. Son commerce.

Scs mines de diamans font fa plus grande richeffe. Capitale

de ce royaume. VII. 731. A

Golcondc, mines de diamans de ce royaume. IV. 938. a , b.

Ouvrage de Tavernicr fur ces diamans. XVI. 876. a.

GO LD B ËRG , (Géogr. Hijl. n a t.) ville de Siléfie. VII.

731. b.

Goldberg, efpece de terre bolaire qui fe trouve à Goldberg.

Sespropnétés. VII. 731 .b .

G O LDM AN , éloge des ouvrages que cet architeéle a publiés.

Suppl. 1. 540. b.

G O LG O TH A , ( Géogr. & Théolog. ) quelques-uns fe

font imaginé qu’Adam y avoit été enterré. Saint Jérôme

rejette ce fentiment. Pourquoi ce lieu a été nommé calvaire.

VII. 732. a.

GOLGUS , ( Géogr. anc. ) ville d’Afie dans l’ifle de Chypre

toute confacrée à Vénus. Invocation de cette déeffepar

Catulle. VII. 732. a.

G O LG U S , ( Géogr. ) obfervations qui montrent que Pa-

phos & Golgos font deux villes différentes. Suppl. III.

4GÔ LIA TH | fa taille. V II. ç 37 . a.

GOLIUS , ( Jacques ) favant hollandois. V III. 24. a.

GOLPHE. ( Géogr. ) Les golphcs d'une étendue confidé-

rable font appellés mers. V IL 732. a. On dillingue les gol-

phes propres & les golphcs impropres , les golphes médiats

& les golphes immédiats. Différence entre une baie & un

golphe. On connoît des baies plus grandes que certains

golphes. Ce qu’on entend par anfe 8c cul-de-jac. VII. 732.

b. Table des golphes félon la méthode que M. Gordon a

ébauchée. Ibid. 733 a.

Golphe■ Caufe de la formation des golphes : à qui appartiennent

légitimement les détroits & les golphes. IV. 904. b.

Pourquoi la marée eft plus fenfiblc dans le golphe de Vcnifc

que dans le refte de la Méditerranée. VI. 900. a.

G olphe d'Arguin. ( Géogr. ) Golphe de l'Océan fur la

côte d’Afrique. D ’où il tire fon nom. Ce golphe eft tout femé

de bancs & impraticable aux moindres bâtimens. VII.

733*

Golphe de Bengale , dans la mer des Indes. Ses bornes.

Sa largeur & fa profondeur. Ses principales ¡fies. VII.

733- a‘

G olphe de Botnie ou Bofnie. ( Géogr. ) Obfcrvations qui

démontrent que les eaux de ce golphe baiffent continuellement.

On eftime cette diminution (le quarante-cinq pouces

depuis un fiecle. Suppl. 111. 242. a.

G olphe de TEchelle, ( Géogr. ) nom donne par Dcnys

de Byzance au golphe d’Arnaut. Kaifon de cette dénomination.

Origine du nom d'Echelles donné aux ports les plus fréquentés

du Levant. Suppl. III. 242. a.

Golphe de L y o n , origine de ce nom. VII. 733.«. V oyez Sinus

gallicus.

Golphe perfique, entre la Pcrfc & l’Arabie. VII. 73 3. a. On

y trouve du corail noir 8c de belles perles. Ibid. b.

Golphe perfique. Obfervations fur cet article de l’Encyclopédie.

Supp[. \l\. 242. a. nn

G O L T Z , ( Henri ) peintre 8c graveur. VII. 867. b. 889. a.

X .8 S J .Î .8 d . a .

Tome L

G O M 845

1 , ] célcbre ami,iuiirc' x - “ î- 4- 6 s°-

GOMARISTES. ( Thtolog. ) Les gomariftes font oppolï»

aux arminiens. Ils ont p,¡s leur nom deGomar. On les appelle

anffi conere-remontrans On peut coimoître leur doRrine en

confultant l article A rminiens. Ouvrage de Boffiiet à corn

Julier. Hiftoire des gomariftes. Perféeurions qu'ils firent

efluyer aux arminiens. VII. 733. 4. Quoiqu'il ait éti

permis cnfiuto | ceux-ci d’avoir des iglifes dam quelques

villes des Ërovinces-iimes, les gomariftes font toujours le

parti dominant. On eft encore obligé de fe conformer aux

dogmes rigides des premiers réformateurs pour avoir part

aux emplois cccléfiauiques. Il en eft de même en Angleterre*

Cependant une grande partie des miniftres dans la réforme,

s eft rapprochée des fentimens des arminiens. Parti fage que

les magiftrats hollandois ont pris fur ces matières. Ibid. 7K . b .

Gomarijlcs, leurs difputcs avec les arminiens. 1. 696. b. IV .

140. A Décrets abfolus félon eux. III. 840. a. Leur doftrmc

fur la pcrfévérance. XII. 427. A

G OM B A U L T , ( Jean Ogierde) poëtc françois. X IV. <24.

a. Suppl. IV. 700. b.

i l i e i i l ( Botan. ) plante potagère , commune

aux Antilles. Sa defcription. Ufage de cette plante en

cuifinc. Son ufage en médecine. VIL 72«. A Voyez

Ke tmia. j v

GOMBETTE , lo i.ïX . 6 6 1 .b.

GOM ER E , (Géogr.) obfervations fur cet article de l'Encyclopédie.

Suppl. III. 242.«.

GOMEZ de Cindad Réal,p oë tc .VIL973.«.

G omez, (Madamede) Suppl. IV .699. A

GOMGOM , ( Luth. ) Voye[ T a t a b g a n g .

GOMINE , mariage a la. X . m . a.

G OMME, ( PhyJiq. ) celle qui découle d’elle-méme paroit

être une maladie de la feve des arbres. Elle perce par

quelque endroit tendu, écorché ou rompu, & fait mourir

les parties voifines. Moyen d’arrêter les progrès du mal.

V IL 735. A Mais le fuc végétal gommeux qui tranffude

quelquefois fur le fruit, n’eft pas une maladie. Efpece de

gomme qu’on voit fouvent fur plufieurs pommes des pays

chauds. Gommes que jetrentles prunes, oc le laurier-cerne.

Ibid. 736. a.

Gomme. Plufieurs réfines improprement appellées gommes à

XIV. 173. a.

G omme, eau d e , ( Peint, enminiat. ) X . çjri.a .

G omme. (Chym. Pharmac. fi* Mat. midic.) Définition & propriétés

de la gomme. Ce qu’on entend par tirer le mucilage d'une

gamme. Maniéré de la réduire en poudre. Effets du feu fur la

gomme. Celles qu’on emploie en pharmacie. O n donne encore

le nom de gomme à des réfines & à des Rommes-rèünes.

VII. 73Ô.«. ,

G omme-resine , (Chym.Pharmac. Mat. médic.) moyen de

retirer de cette fubftancc la partie. réfineufe , 8c la partie

gommeufe. Comment on obtient la diffolution du corps entier

des goinmes-réfincs. Vif. 736. a. Moyen de les introduire

dans la compofitiondcs emplâtres, Gommes-réfines employées

en médecine. Leurs qualités communes. Ibid. A

, Gommes-réfines. Maniéré de les employer dans lcs emplâtres.

V . 589. a.

G omme de notre p a y s , ( Mat. midic.) celle de . divers

arbres de nos climats : elle a les mêmes propriétés que la

gomme arabique. Pourquoi l’on préfère cette derniere. VU.

736. A

Gomme du gommier, ( Hijl. nat. des drogues) galipot d’Amérique.

Deux fortes d’arbres d’Amérique appellés gommiers.

Gommier blanc. Qualité 8c ufage de fon bois. Defcription

de cet arbre & de Ion fruit. Gommier rouge ; fa defcription :

fon fruit. VII. 736. A En quoi ces arbres différent ne nos

térébinthes, félon le P. Plumier. En quels lieux de l’Amérique

on les trouve. Ufage que les Mexicains font du gommier,

8c de fa réfine. Abondance avec laquelle elle fort

du gommier. Ufage qu’on en fait en Europe. Comment 011

la tranfportc d’Amérique. Les Américains fe fervent des

feuilles dans leurs paniers d’aromates. Comment les marchands

fophiftiquent cette gomme. Ibid. 737. a.

Gomme rouge de l’acacia : fes ufages. Suppl. 1. 81. A Gomme

jaunâtre ou purpurine de l’acacia. 82. a. Gomme du gommier

blanc. 8t. A Principaux lieux où l’on fait la traite de

la gomme au Sénégal; 86. a. Commerce de la gomme de ce

pays. Ibid. A 87. «. ..

G omme adragant, I. 146. «. Suppl. I. 8oç. A Plante d’où

ollc découle. XVI. 512. A

GOMME ammoniaque. I. 364. A Gomme arabique. 1. 770. aÿ

A Suppl. I. 309. «.

G omme-gutte. (H ijl. des drogues. ) Caractères de cette fub-

fiance. Lieux d’où l’on la tire. Divers noms qu'on lui donne

Ibid. 737. a. Elle n’a été connue que depuis l’an f 603. C h o ix .

de la meilleure. Arbres dont elle découle. Comment on la

recueille. Ufage que la peinture en retire. V il. 737. A

E E E E E e e e e e