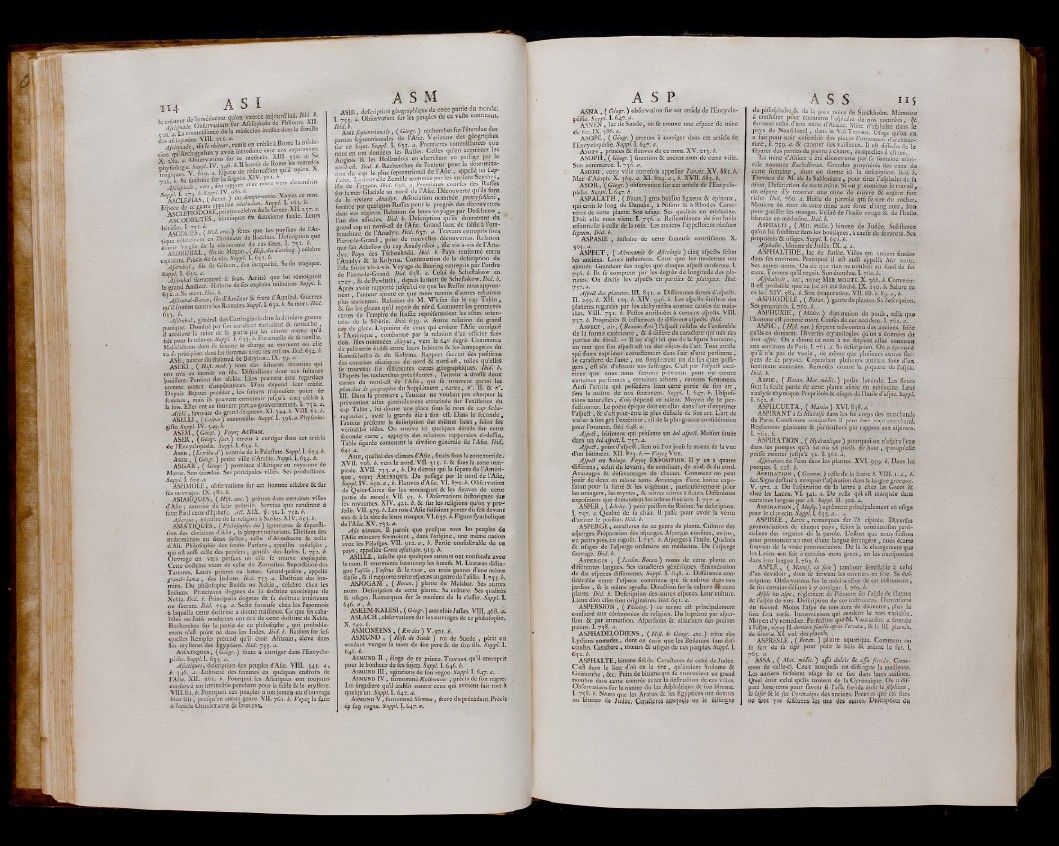

H4 Â S I

p çonnoiffince de la médecine eiablie dans la famille

dC! i/ S S e T ^ d i t f c r f * i« r>rem'« P c r id « àRome la I"'

ci ne qu^ArchagatlnB y avoit gggggl

iÄ m ÂÄ"'tÆ f frfr«r*- 1 o ipiSra-Px:

ASCLÉPIût)ORtPpcintrc célébré de la Grece. XII. K 7. ¡¡j ASCODRUTES, hérétiques du deuxième fiecle. Leurs

'h é« c Ô L i S ' ( » ;/ - aw- ) fètes 3“ e les t ! p dc p ! , w c S * ' n l l - « de Bacchus. Defcription que

A . . , , Vireile de la cérémonie de ces fêtés. I. 7$l- o.

, ASDRÜBAL, fils de Magon, (ifi/i- des Carthag. ) célébré

capitaine. Précis de fa-vie. Suppl. 1. 63t. é; -

Afdrubal, fils de Gifcon, fon incapacité, Sa fin tragique.

S“Pjr d r û iJ (innommé le beau. Amitié que lut témotgnoit

le grand Amilcar. Hiftoire de fes exploits mdttaires Suppl. 1.

- f e l t ä i S l s Ä r j fils'd'Amilcar & frere d’Annibal. Guerres

qu'a fotltint contre les Romains. Suppl. 1.63 a. | Sa mort. lb,d.

.1 \fdrubdl i général des Carthaginois dans la derniere guerre

punique. Dominé par fon caraâcrc turbulent U farouche ,

il accéléré la mine de fa patrie par les étions meme quil

fait pour la relever. Suppl. t. 633. i. Fin cruelle de fa tamil e.

Malédiélions dont fit femme le charge au moment ou elle

va fe précipiter dans les flammes avec fes enfans. Und. 634. b.

AS E auteur duthalmud de Babylone. IX. 39. a.

ASEKI (Hifl.mod.) nom des fultanes favorites qui

ont mis au monde un fils. Diftinôions dont ces fultanes

iouiffent. Penfion des afekis. EUes peuvent être regardées

comme autant d’impératrices. D’ou dépend leur credit.

Depuis Bajazet premier, les fultans nepoufent point de

femmes, mais ils peuvent entretenir jufqu’à c.nq afekis à

la fois. Elles ont eu fouvent part au gouvernement. 1. 75 2. a.

Afeki, favorite du grand-feieneur. XI. 344. | VILI. 61 .b.

ASELLI, ( Cafpar) anatomitte. Suppl. I. 396.*. Phyüolo-

eifte. Suppl. IV. 349. b.

ASEM, (Géogr.) FowAcftAM.

ASER , gGéogr. facr.) erreur à corriger dans cet article

de l’Encyclopédie. Suppl. I. 634. b.

A s e r , (la tribu d.') contrée de laPaleftine. Suppl. I. 634. b.

Aser , ( Géogr. ) petite ville d’Arabie. Suppl. 1.634. b.

ASGAR, ( Géogr.) province d’Afrique au royaume de

Maroc. Son étendue. Ses principales villes. Ses produirons/

Suppl. I. a.

ASHMOLE i obfervations fur cet homme célébré & fur

fes ouvrages. IX. 586.b.

ASIARQUES, ( Hiß. anc. ) prêtres dans certaines villes

d’Afie ; autorité de leur prêtrife. Service que rendirent à

faint Paul ceüx d’Ephefe. Ad. XIX. ÿ . 3 1 .1. 73a. b.

Afiarque, miniitre de la religion à Sardes. XIV..6ça. b.

ASIATIQUES, ( Philofophie des ) ignorance & fuperfti-

tion des chrétiens d’Afie , la plupart neftoriens. Divifion des

mahomètans en deux feâes, celle d’Aboubecre & celle

d’Ali. Philofophie des foufis Perfans, appelles cabalifles ,

?ui eftauifi celle des pendets, gentils des Indes. I. 75 a. b.

Îüwage en vers perfans où elle fe trouve expliquée.

Cette doétifine vient de celle de Zoroaftre. Superftition des

Tartares, Leurs prêtres ou lamas. Grand-prêtre , appelle

grand-lama , des Indiens. Ibid. 753. a. Doétrine des bra-

mins. Du philofophe Budda ou Xekia , célébré chez les

Indiens. Principaux dogmes de la doétrine exotérique de

Xekia. Ibid. b. Principaux dogmes de fa doébine intérieure

ou fecrete. Ibid. 754. a. Secte fameufe chez les Japonnois

■à laquelle cette doétrine a donné naiifance. Ce que les caba-

liftes ou Juifs modernes ont tiré de cette doétrine de Xekia.

•Recherches fur la patrie de ce philofophe , qui probablement

n’eft point ne dans les Indes. Ibid. b. Raifons fur lef-

<juelles Kempfer prétend qu’il étoit Africain, élevé dans

les myfteres des Egyptiens. Ibid. 733. a.

ASM ASIE 1 defcription géographique de cette partie du mondé.

I. 755 *. Obfervation fur les peuples de ce vaile contient.

Ih‘Asm feptentrionale. ( Géogr.) recherches fur l’étendue des

perdes /eptemnoneles de l’Alie. Variation des géographes

fur ce fuiet. Suppl. I. é 3c. a. Premieres connoifiances que

nous en ont données les àuffes. Celles qu’en acqn,rendes

Anelois & les Hollandols en cherchant un patTage par le

nord-eft. nid. b. Recherches de l’auteur pour la determina-

tion du cap le plus feptentrional de l’Afie , appelle ici Cap-

Tobin. La nouvelle Zemble nommée par les anciens Scythes ,

iflè de Tazzata. Ibid. 636. a. Premieres courfes des Rujies

fur lamer Glaciale au nord de l’Afie. Découverte qu’ils font

de la riviere Anadyr. Aflociation nommée promyfchleni |

formée par quelques Ruffes pour le progrès des découvertes

dans ces régions. Relation de leurs voyages par Defchnew | ..

l’un des aifociés. Ibid. b. Defcrmtion qu’ils donnèrent du |

grand cap au nord-eft de l’Afic. Grand banc de fable à l’embouchure

A sia t iq ue s , (Géogr. ) faute à corriger dans l’Encyclo-

pédie.Suppl.l. 635. a. .

Afiatiques, defcription des peuples d’Afie. VIII. 343. a ,

b. 346. a. Lubricité des femmes en quelques endroits de

l’Afie. XII. 161. b. Pourquoi les Afiatiques ont toujours

confervé un invincible penchant pour la fable & le myitere.

VIII. 81, A Pourquoi ces . peuples n’ont jamais eu d’ouvrage

bien fait, prefqu’en aucun.genre. VU. jCi.b. Voye^ la fuite

à l’amcle O r ientau x & Indiens, .

de l’Anadyr. Ibid. 637. a. Travaux entrepris fous

Pierre-le-Grand , pour de nouvelles découvertes. Relation

que fait Atlaffow du cap Anadyrskoi , iile vis à-vis de l’Ana-

dyr. Pays des Tfchouktski. Ibid. b. Pays renfermé entra

l’Aiiadyr & le Kolyma. Continuation de la defcription de

M e fituée vis-à-vis. Voyage deBeering entrepris par l’ordre

de Pierre-le-Grand. Ibid. 638. a. Celui de Scheftakow en

17471 & de Pawluski, depuis la mort de Scheftakow. Ibid. b.

Après* avoir rapporté jufqù’ici ce que les Ruffes nous apprennent

, l’auteur ajoute ce que nous tenons d’autres relations

plus anciennes. Relation de M. Witfen fur le cap Tabin ,

& fur les glaces qu’il reçoit du nòrd. Comment les prenderes

cartes de l’empire de Ruffie repréfentoient les côtes orientales

de la Sibérie. Ibid. 639. a. Autre relation du grand

cap de glace. L’opinion de ceux qui croient^ l’Afie contigue

à rAmérique , combattue par la relation d’un officier iué-

dois. Ifles nommées Aleyut, vers le 64e degré. Commerce

de pelleterie établi entre leurs habitans & les compagnies du

Kamtfchatka & du Kolyma. Rapport fuccint des pofitions

des contrées afiatiques du nord & nord-eft, telles qu’elles

fe trouvent fur différentes cartes .géographiques. Ibid. b.

D’après les recherches précédentes , l’auteur a dreffé deux

cartes du nord-eft de l’A fie, qui fe trouvent parmi les

planches de géographie du Supplément , cartes , n°. II. & n°,

III. Dans la premiere , l’auteur ne voulant pas choquer la

prévention alfez généralement enracinée fur l’exiftence du

cap Tabin , lui donne une place fous le nom de cap Scha-

- tagmskoi ave’c la grande die à fon eft. Dans la feconde,

l’auteur préfente la defcription des mêmes lieux, félon fes

véritables idées. On trouve ici quelques détails fur cette

feconde carte , appuyés des relations' rapportées ci-deffus.

Table figurée contenant la divifion générale de l’Afie. Ibid.

641.a.

A sie, qualité des climats d’A fie, fitués fous la zone torride.’

XVII. 726. b. vers le nord.-VII. 315. b. & fous la zone tempérée.

XVn. 733. a , b. Du détroit qui la fépare de l’Amérique

, voye^ A mérique. Du paffage par le nord de l’Afie.-

Suppl. IV. 250. a , b. Fleuves d’Afie. VI. 870. b. Obfervatioii

• de Quint-Curce fur les montagnes & les fleuves de cette

partie du monde. VII. 93. b. Obfervations hiftoriques fur

fes royaumes. XIV. 421. b. & fur les religions qu’on y pro-’

feffe. VII. 979. b. Les rois d’Afie faifoient porter du fen devant

eux & à la tête de leurs troupes. VI.637. ¿.Figure iymbolique

de l’Afie. XV. 732. a.

Afic mineure. Il paroît que prefque tous les peuples d«

l’Afie mineure formoient , dans l’origine, une même nation

avec lesPélafges. VII. 912. a , b. Partie confidérable de ce

pays, appellée Grece afiatique. 919. b.

ASILLE, infeéte que quelques auteurs ont confondu avec

le taon. 11 tourmente beaucoup les boeufs. M. Linnæus diftin-

gue Y afille , Yafirus & le taon, en. trois genres d’une même

claffe, & il rapporte treize efpeces au genre de l’afille. 1.7 5 ç.

ASJOGAM , ( Botan. ) plante du Malabar. Ses autres

noms. Defcription de cette plante. Sa culture. Ses qualités

& ufages. Remarques fur la maniere de la claffer. Suppl. L

646. a , b.

ASKEM-KALESI, ( Géogr. ) autrefois Jaffus. VIII. 468. al

ASLACH, obfervations lur les ouvrages de ce philofophe.

X.741. b.

' ASMONÉENS , ( Ere des ) V. 901. b.

ASMUND , ( Hifi. de Suede ) roi de Suede , périt en

•voulant venger la mort de fon pere & de fon fils. Suppl. I.

646. b.

' A smund II , éloge de ce prince. Travaux qu’il entreprit

pour le bonheur de íes fujets. Suppl. 1. 646. b.

A smund III, agitations de fon regne. Suppl. 1. 647. a.

A smund IV , iurnommé Kolbreuner ,\ précis de fon regne.'

Loi fineuliere qu’il établit contre ceux qui avoient fait tort à

quelqu un. Suppl. I. 647, a.

Asmund V , fumommé Slemme, frere du précédent. Précis

dp fon regne. Suppl. 1, 647. a.

ASP ÀSNA , ( Géogr. ) obfervation-fur cet article de l’Encyclopédie.

Suppl. 1. 647.a. ..N >:,. -, . v . ’

ASNEN, lac de Suede, ou fe trouve une efpece de mine

de fer. IX. 386. a. , * .

ASOPE, ( Géogr. ) erreurs à corriger dans cet article de

l’Encyclopédie. Suppl. 1. 647. a.

A sope , princes & fleuves de ce nom. XV. 213. b.

ASOPH, { Géogr. ) fituation & ancien nom de cette ville.

Son commerce. L 756. a.

A so p H , cette ville autrefois appellée Tandis. XV. 881. b.

Mer d’Afoph. X. 369. a. XI. 804. a , b. XVII. 68<. b.

ASOR, ( Géogr. ) obfervation fur cet article de YEncyclopédie.

Suppl. 1. 647. b.

ASPALATH , ( Botan. ) gros buiffori ligneux & épineux,

qui croit le long du Danube , à Nifaro & à Rhodes. Caractères

de cette plante. Son ufage. Ses qualités en médecine.

D’où elle nous vient. I. 756. a. Reffemblance de fon huile

effentielle à celle de la rofe. Les anciens l’appelloient rhodium

lignum. Ibid. b.

ASPASIE , Jiiftoire de cette fameufe courrifanne. X.

503. a.

ASPECT , ( Afironomîe & Ærologic ) cinq afpefts félon

les anciens. Leurs influences. Ceux que les modernes ont

ajoutés. Grandeur des angles que chaque afpeét renferme. 1.

756. b. Ils fe comptent par les degrés de longitude des planètes.

On divife les aipeéts en partiles & platïques. Ibid.

757 .a. |SfiB

Afped des planetes. III. 8çi. a. Différentes fortes d’afpeéts.

II. 259. b. XII. i o ç . b. XIV. 946. b. Les afpeéts finiftres des

planetes regardés par les alchymiftes comme caufes de maladies.

VIII. 731. b. Peftes attribuées à certains aipeéts. VIII.

737. b. Propriétés & influences de différens aipeéls. Ibid.

A spect , air, (Beaux-Arts) l’aipeét réiiilte de l’enfemble

de la forme extérieure , & il uiffere du caraétere1 qui naît des

parties du détail. — Il ne s’agit ici que de la figure humaine,

en tant que fon afpeét eft un des objets de l’art. Tout artifte

qui faura exprimer correctement dans l'air d’une perfonne ,

le caraétere de l’ame , pu fimplement un de fes, états paffa-

gers 1 eft sûr d’obtenir nos.fuftrages. C’eft par l’afpeCt extérieur

que nous nous fentons prévenus pour ou* contre

certaines perfonnes , certaines aétions, certains fentimens.

Ainfi l’artifte qui poffédera bien cette partie • de fon a r t,

fera le maître de nos fentimens. Suppl. I. 647. b. Diipofi-

tions naturelles, d’où dépend ce talent. Moyen de le perfectionner.

Le poète épique doit exceller dans l’art d’exprimer

î’afpeCt, & c’eft peut-être le plus difficile de fon art. L’art-de

varier à fon gré l’extérieur , eft de la plus grande confidération

pour Porateur; Ibid. 648. a.

Afped, bâtiment qui prèfente un bel afped. Maifon fituée

dans un belafped.ï. 757. a.

Afped, point d’aipeCt, lieu où l’on jouit le mieux dé la vue

d’un bâtiment. XII. 873. b.— Voye^ Vue .

Afped ou Solage. Voyeç Ex pos it ion . Il y en a quatre

différens, celui du levant, du couchant, du midi & du nord.

Avantages & défavantages de chacun. Comment on peut

jouir de deux en même tems. Avantages d’une bonne expo-

fition pour la fanté & les végétaux , particulièrement pour

les orangers, les myrtes, & autres arbres à fleurs. Différentes

expofitions que demandent les arbres fruitiers. I. 7*7. a.

ASPER, ( Ichthy. ) petit poiffon du Rhône. Sa aefeription.

I. 757. a. Qualité de fa chair. 11 paffe pour avoir la vertu

d’attirer le poiffon. Ibid. b.

ASPERGE, caraCteres de ce genre de plante.- Culture des

afperges. Préparation des afperges. Afperges confites, au jus,

en petits pois,en ragoût. 1. 757. b. Afperges à l’huile. Qualités

& ufages de l’afperge ordinaire en médecine. De l’aiperge

fauvage. Ibid. b.

A sperges , ( Jardin. Botan. ) noms de cette plante en

différentes langues. Ses caraCteres génériques. Énumération

de dix efpeces différentes. Suppl. I. 648. a. Différence .confidérable

entre l’efpece commune qui fe cultive dans nos

jardins , & la même agrefte. Direction fur la culture dè cette

plante. Ibid. b. Defcription des autres efpeces. Leur culture.

Lieux dîoù elles font originaires. Ibid. 651. a.

ASPERSION , ( Théolog.) ce terme eft principalement

confacré aux cérémonies ae religion. Du baptême par afper-

fion & par immerfion. Afperftons & ablutions des prêtres

païens. I. 758. a.

ASPHADELODIENS , ( Hifi. & Géogr. anc. )' tribu des

Lydiens nomades., dont on croit que les Bédouins font def-

cendus. CaraCtere , moeurs & ufages de ces peuples. Suppl. I.

2. b.

. ASPHALTE, bitume folide. CaraCteres de celui de Judée.

C’eft dans le lieu d’où on le tire, qu’étoient Sodome &

Gomorrhe , &c. Puits de bitume qui fe trouvoient en grand

flombre dans cette contrée avant la.deftruCtion de ces villes.

Obfervations fur la nature du lac Afphalriquc & fon bitume.

I. 758. b. Noms que les Arabes & les Égyptiens ont donnés

au bitume de Judée, ÇaraCteres aiptquçl.s 00 le difthigue

A S S 115

du piffafphalteÂ& de la poix noire de Stockholm. Mémoire

à confulter pour connoître l’afphaltc de nos contrées, &

fur-tout celmd line mine d’Alfacc. Mine d’afphaltc dans ie'

pays de Neufchatcl, dans le Val-Travers. îffaee qu’on en

a fait pour unir enfemble des pièces d’ornement d’architec-

ture, I. 759. a. 8i cârenér des vaiffeaux. Il eft difficile de le

féparer des parties de pierre à chaux, auxquelles il eft uni.

La mine d’Alfàce a été découverte par fa fontaine minè-

; raie nommée Backelbroun. Grandes propriétés des eaux de

cette fontaine , dont on donné ici la defcription. Ibid, bk

Tfaväux de M. de la Sablonierc, pour tirer l ’aiphalte de fa

miné. Defcription âe cette mine. Si on y continue le rravail,

on efpere d’y trouver ünè mine de cuivre 8c argent fort

riche. Ibid. 760. a. Huile dé pétrole qui fe tire du rocher...

Maniéré^ de tirer de cette mine une forte d’oing noir, bon

pour graiffer les rouages. Utilité de l’huile rouge 8c de l’huile

blanche en médecine. Ibid. b.

A sphalte , ( Mat. médic. ) bitume de Judée. Sukftance

qu on lui fubftitue'dans les boutiques, à caufe de fa rareté. Ses

propriétés 8c ufages. Suppl. 1. 652. b.

Afphalte, bitume de Judée. IX. 4. a.

ASPHALTIDE, lac de Judée. Villes qui étôient fituées

dans fes environs. Pourquoi il eft auffi appelle Mer morte*

Ses autres noms.* On dit que rien ne tomboit au fond de fes

eaux. Torrens qu’il reçoit. Son étendue. 1. 760. b.

Afphahide, lac, voye| Mer m o rte . X. 366. b. Comment-

il eft probable que ce laç itit été formé. IX. iço. h Salure de,

ce lac. XIV. 584. b. Son évaporation. VII. 88. b. 89. a,b.

ASPHODELE, ( Botan. ) genre de plantes. Sa defcription.

Ses propriétés. 1. 760. b.

ASPHUXIE, ( Mèdec. Y diminution tin pouls, telle que

l’homme eft comme mort. Caufes de cet accident. 1. 761. a.

ASPIC , (Hifi. nat.) ferpent très-connu des anciens. Idée

qu’ils en donnent. Divérfes étymologies qu’on a données dit

mot afpic. On a donné ce nom à un fetpent aflez commun

aux environs de Paris. 1. 761. 4. Sa defcription. On a éprouvé-

qti’il n’a pas de venin, de même que plufièurs autres fer--

pens de ce pays-ci. Cependant plufièurs' auteurs font d’un

fentiment contraire. Remedes contre la piquure de l’afpic,.

Ibid. b.

A sp ic , ( Botàn. Mat. rtièiic. ) petite lavande. Les fleurs

font la feule partie de cette plante ufitée en médecine. Leur

analyfe chymique. Propriétés & ufages dél’huile déafpic. Suppl.

I. 6ç2. b.

ASPILCUETA, ( Martin ) XVI. 838, |

ASPIRANT à la Maitrife dans les fix cörps des marchands

de Paris/Conditions auxquelles il peut être reçu marchand.

Réglemens généraux & particuliers par rapport aux aipirans.

I. 761. b.

ASPIRATION , ( Hydraulique ) pourquoi on n’afpire l’eau

dans les pompes qu’à 20. ou 26 pieds de .haut, quoiqu’elle,

puiflè monter jufqu’à 32. I. ç6 î. 4.

Afpirationde l’eau dans les plantes. XVI. 959. b. Dans les

pompes. I. 228. b.

A sp ir a t io n , ( Gramm. ) celle de la lettre h. VIII. 1 .4 , b.

&c. Signe deftiué à marquer l’afpiration dans la langue grecque.

V. 972. 4. De l’aipiration de la lettre 9 chez lés Grecs 8c

chez les Latins. VI. 341. 4. De celle qui eft marquée dans

certaines langues par ch. Suppl. II. 302. 4.

A s p ir a t io n , ( Mufiq. ) agrément principalement en ufàge

pour le clavecin. Suppl. 1. 653.4. . »

ASPIRÉE , Lettre, remarques fur l’A afpirée. Diverfes

prononciations de chaque pays, felön la combinaifon particulière

des organes de la parole. L’effort que nous faifons

pour prononcer un mot d’une langue étrangère , nous écarte

fouvent de la vraie prononciation. De là le changement que

les Latins ont fait à certains mots grecs, en les traniportant

dans leur langue. 1 .762. b.

ASPLE , ( Manuf en foie ) tambour femblable à celui

d’un dévidoir , dont fe fervent les ouvriers en foie. Sa def-

cription. Obfervations fur le méchanifme de cet inftrument,

& fur certains défauts à y corriger. I. 762. b.

Àfple ou afpe, règlement de Piémont fur i aiple dé filature

& l’afple de tors. Defcription de ces inftrumens. Dimenfions

du fécond. Moins l’afpe de tors aura de diametre, plus la

foie fera torfe. Inconvéniens qui rendent le tors variable.

Moyen d’y remédier. Perfèéiion que*M. Vaucanfon a donnée

à l’afpe, voyez II. derniere feuille après l errata , & la III. planch.

de foierie. X l. vol. des planch. .

ASPRESLE , (Botan. ) plante aquatique. Comment on

fe fert de fa tige pour polir le bois & même le fer. I.

763. 4.

, ASSA, ( Mat. médic.) affa dulcis 8c ajfa feetida. Caractères

de celle-ci. Ceux auxquels on diftingue la meilleure.

Les anciens faifoient ufage de ce fuc dans leurs cuifines.

Quel étoit celui qu’ils tiroient de la Cyrénaïque. On a difi-

puré long-tems pour favoir fi l’affa foetida étoit le filphium,

le la fer 8c le fuc Cyrénaïque des anciens. Preuves que ces fucs

ne font- pas différens les uns des autres, Pçicription du