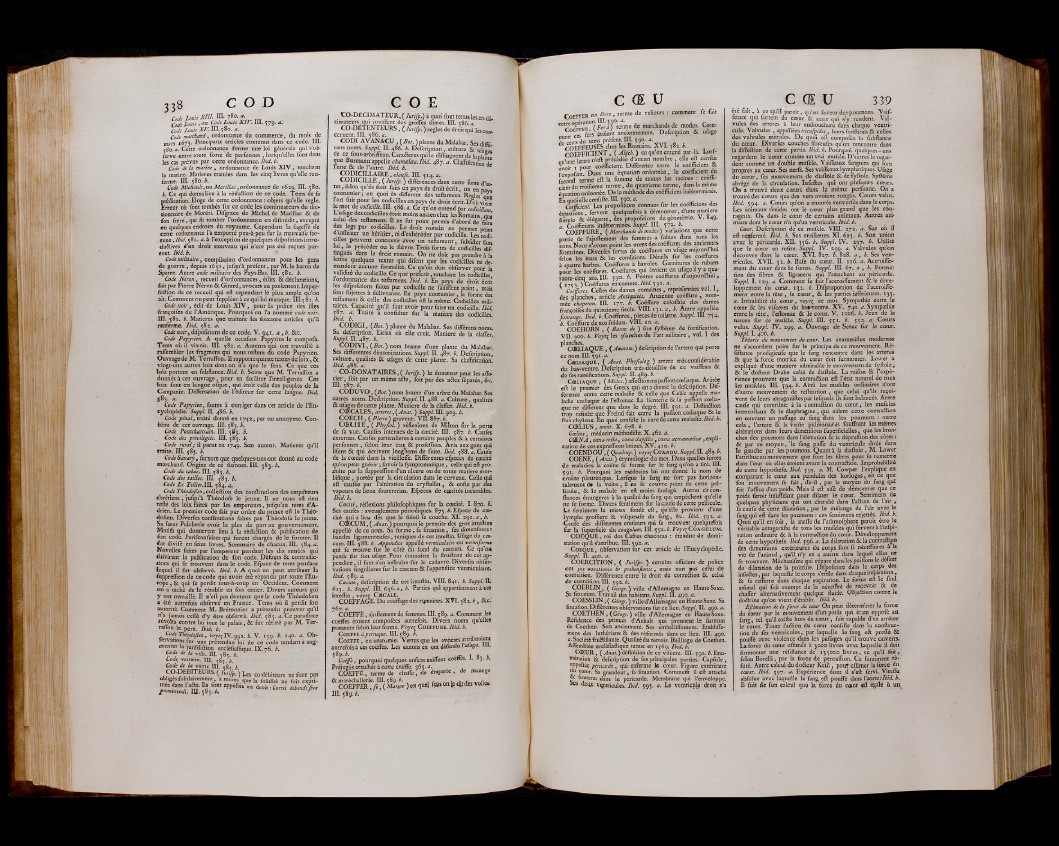

338 COD Code Louis XIIL III. 780. a.

Code Louis y on Code Louis XIV. III. 379. a.

Code Louis XV. III. 580. a. , . j

Code marchand, ordonnance du commerce, du mois de

mars 1673. Principaux articles contenus dans ce code. III.

380. a. Cette ordonnance forme une loi générale qui s’ob-

ferve entre toute forte 'de perfonnes , loriqu’elles font dans

les cas prévus par cette ordonnance. Ibid. b.

Code de la marine , ordonnance de Louis X IV , touchant

la marine. Matières traitées dans les cinq livres qu’elle renferme.

III. 580. b.

Code Michault ,ou Marillac, ordonnance de 1629. III. 580.

• Te

b. Ce qui donna lieu à la rédaétion de ce code. Tems de fa

lùblicauon. Eloge de cette ordonnance : objets qu’elle reele.

Jrrcur où font tombés fur ce code les continuateurs du dictionnaire

£1

de Moréri. Dilgrace de Michel de Marillac & de

fon freré, qui lit tomber l’ordonnance en difcrédit, excepté

en quelques endroits du royaume. Cependant la fageffe de

cette ordonnance l’a emporté peu-à-peu fur la mauvaife fortune,

lbid. 581. a.k l'exception de quelques difpofitions intro-

du&ives d’un droit nouveau qui n’ont pas été reçues partout.

Ibid. b.

Code militaire, compilation d’ordonnances pour les gens

de guerre, depuis 1651, jufqu’à préfent, par M. le baron de

Sparre. Autre code militaire des Pays-Bas. III. 581. b.

Code Néron, recueil d’ordonnances, .¿dits & déclarations,

fait par Pierre Néron & Girard, avocats au parlement. Imperfection

de ce recueil qui eft cependant le plus ample qu’on

ait. Comment on peut lùppléer à ce qui lui manque. III. 581 .b.

Code noir, édit de Louis X IV , pour la police des ifles

françoifes de l’Amérique. Pourquoi on l’a nommé code noir.

III. 581. b. Matières que traitent les foixante articles qu’il

renferme. Ibid. 582. a.

Code noir, difpofitions de ce code. V. 941. a ¡b. & c.

Code Papyrien. A quelle occafion rapyrius le compofa.

Tems où il vivoit. III. 582. a. Auteurs qui ont travaillé à

raffembler les fragmens qui nous refient du code Papyrien.

Ouvrage de M. Terraffon. Il rapporte quinze textes de loix, &

vingt-une autres loix dont on n'a que le fens. Ce que ces

loix portent en fubftance./*/</. b. Soins que M. Terraffon a

donnés à cet ouvrage, pour en faciliter l’intelligence. Ces

loix font en langue ofque, qui étoit celle des peuples de la

Campanie. Differtation de l’éditeur fur cette langue. Ibid.

583. a.

Code Papyrien y fautes à corriger dans cet article de l’Encyclopédie.

Suppl. II. 486. b.

Code pénal y traité donné en 1752, par un anonyme. Contenu

de cet ouvrage. III. 583. b.

Code Pontchartrain. III. 583. b.

Code des privilégiés. III. 383. b.

Code rural;'A parut en 1749. Son auteur. Matières qu’il

traite. III. 583. b.

CodeSavary, furnom que quelques-uns ont donné au code

marchand. Origine de ce furnom. III. 383. b.

Code du tabac. III. 383. b.

Code des tailles. III. 383. b.

Code Le Te/lier. III. 304. a.

Code Théodofien, colleétion des confiitutions des empereurs

chrétiens, jufqu’à Théodofe le jeune. 11 ne nous eft rien

refté des loix faites par les empereurs, jufqu’au tems d’Adrien.

Le premier Code fait par ordre du prince eft le Théô-

riofien. Diverfes confiitutions faites par Théodofe le jeune.

Sa foeur Pulcherie a voit le plus de part au gouvernement.

Motifs qui donnèrent lieu a la rédaétion & publication de

fon code. Jurifconfultes qui furent chargés de le former. Il

fut divifé en feize livres. Sommaire de chacun. III. 384. a.

Novclles faites par l’empereur pendant les dix années qui

Suivirent la publication de fon code. Défauts & contradictions

qui fe trouvent dans le code. Efpace de tems pendant

lequel il fut obfervé. Ibid. b. A quoi on peut attribuer la

fuppreffion de ce code qui avoit été répandu par toute l’Eu-

tope, & qui fe perdit tout-à-coup en Occident. Comment

on a tâché de le rétablir en fon entier. Divers auteurs qui

y ont travaillé. Il n’eft pas douteux que le code Théodofien

a été autrefois obfervé en France. Tems où il perdit fon

autorité. Comment M. Brétonnier a prétendu prouver qu’il

n’a jamais ceffé d’y être obfervé. Ibid. 383 .a. Ce paradoxe

révolu contre lui tout le palais, & fut réfuté par M. Terraffon

le pere. Ibid. b.

Code Théodofien y voyeçIV.992. ¿ .V . 139. b. 140. a. Ob-

lervations fur une prétendue loi de ce code tendant à augmenter

la jurifdiétioa eccléfiaftique. IX. 76. b.

Code de la ville. III. ,83. b.

Code, voiturui. IIL383.*.

Code de la voirie. lu . ?%? t

r‘Æ-)Les co-débiteurs ne font pas

m m Ê / s s s m roüdw „= w t «pris

i j i r appeUw | n j £ H h »

C O E

CO-DÉCIM ATEUR, ( Jurifp.) à quoi font tenus les co-dé*

curateurs: qui jouiffent des groffes dîmes. III. 386. a.

CO-DÉTENTEURS, ( Jurifp. ) réglés de droit qui les concernent.

III. <86. a. 1

COE)I AvANACU , (Pot. ) plante du Malabar. Ses différons

noms. Suppl. II. 486. b. Defcription , culture & ufaecc

de ce fous-arbriffeau. Caraôeres qui le diftinguent de la plante

que Burmann appelle chamoeloea. Ibid. 487. a. Claflification de

lune & de l’autre. Ibid. b. c

CODICILLAIRE, claufe. m . 314. a.

CODICILLE, (Jurifp.) différences dans cette forte d’actes,

félon qu ils font faits en pays de droit écrit, ou en nav«

coutumier; en quoi ils différent des teftamens. Redes aue

Ion fuit pour les codicilles en pays de droit écrit. De vient

le mot de codicille.,111. 386. a. Ce qu’on entend par codicillant

L uiage des codicilles étoit moins ancien chez les Romains, ou®

celui des teftamens. Il ne fut point permis d’abord de faire

j®5 *e8s Par codicilles. Le droit romain ne permet point

.{. tuer un héritier, ni d’exhéréder par codicille. Les codicilles

peuvent concourir avec un teftament, fubfifter fans

lui, le précéder ou le fuivre.Trois fortes de codicilles distingués

dans le droit romain. On ne doit pas prendre à la

lettre quelques textes qui difent que les codicilles ne demandent

aucune formalité. Ce qu’on doit obferver pouf la

validité du codicille. Ce que prelcrit, touchant les codicilles

1 ordonnance des teftamens. Ibid. b. En pays de droit écrit

les difpofitions faites par codicille ne faififfent point, mais

font fujettes à délivrance. En pays coutumier, la forme des

teftamens & celle des codicilles eft la même. Codicilles militaires.

Capacité .qu’il faut avoir pour faire un codicille. Ibid.

1, 7' a- Traité à confùlter fur la matière des codicilles.

Ibid. b.

CO p iG I , (Bot.) plante du Malabar. Ses différensnoms.

Sa defcription. Deux où elle croît. Maniéré de la claffer.

Suppl. II. 487. b.

COprVI y (Bot.) nom brame d’une plante du Malabar.

Ses différentes dénominations. Suppl. II. 487. b. Defcription,

culture, qualités & ufages de cette plante. Sa claifification.

Ibid. 488. a.

\ CO-DONATAIRES, ( Jurifp.) le donateur peut les affo-

cier, fbit par un même aéle, foit par des aftes féparés, &c.

III. 387. b.

CODUVO, (Bot. ) nom brame d’un arbre du Malabar. Ses

autres noms. Defcription. Suppl. II. 488. a. Culture, qualités

& ufages de cette plante. Maniéré de la claffer. Ibid. b.

ECALES, artèresy(Anat. ) Suppl. IH. 909. b.

)ECH, ( Pierre ) graveur. Vît. 887. b.

COECITÉ, ( Phyfiol. ) réflexions de Milton fur la perte

I ~ n ' e . . de fa vue. Caufes internes dJe. 1 l_a_ _c_oe__c_i_t_é_._ TITITI . 387. bF . rCfa uffes

externes. Caufes particulières à certains peuples & à certaines

perfonnes, félon leur état & profeftion. Avis aux gens qui

lifent & qui écrivent long^lems de fuite. Ibid. 388. a. Caufe

de la coecité dans la vieilleffe. Différentes efpeces de coecité

qu’on peut guérir ; favoir la fymptomatique, celle qui eft produite

par la fuppreffion d’un ulcere ou ae toute matière mor-

bifique, portée par la circulation dans le cerveau. Celle qui

eft caufée par l’altération du cryftalün, & enfin par des

vapeurs de fieux fouterreins. Efpeces de ccecités incurables.

Ibid. b.

Ses caufes : aveuglemens périodiques. 873.*. Efpece de coe?

cité qui a lieu des que le foleil fe coucne. XI. 291. a , b.

COECUM,( Anat.) pourquoi le premier des gros inteftina

appelle de ce nom. oa forme, fa fituation, fes dimenfions r

bandes ligamenteufes, tuniques de cet inteftin. Ufage du coe-

cum. III. 388. b. Appendice appellé vermiculaire ou vermiform»

qui fe trouve fur le côté au fond du coecum. Ce qu’on

penfe fur fon ufage. Pour connoitre la ftruélure de cet appendice

, il faut s’en inftruire fur le cadavre. Diverfes obfer-

vations fingulieres fur le coecum & l’appendice vermiculaire.

Ibid. 389. a.

Ccecum y defcription de cet inteftin. VIII. 841. b. Suppl. IL'

613. b. Suppl. III. 636. b. Parties qui appartiennent à cet

inteftin, voyeç C æ c a l e .

COÉFFAGE. Du coëflàge des romaines. XVI. 382. b, & c.’

767. a.

COEFFE, ajuftement de femmes. III. 389. a. Comment les

coëffes étoient comjjofées autrefois. Divers noms qu’elles

prennent félon leur forme. Voyez C o e f fu r e . Ibid. b.

COEFFE à perruque. III. 389. b. !

C o e f f e , en anatomie. Vertu s que les avocats attribuoient

autrefois à ces coëffes. L e s canons en ont défendu l’ufage. 111.

Coiffe y pourquoi quelques enfans naiffent coëffés. I. 83. b.

Préjugés attaches à cette coëffe. 363.^ \

COEFFÉ, terme de chafle, de draperie, de manege

que! f t . - n M . d « voiles.

III. 589. b.

C (E u C OE U 339

CoEFFER un livre, terme de relieurs : comment fe fait

CTn?FF£R0( f fru f terme de marchands de modes. Com-

ment ce.s. rds étoien.t anTcTieT nnement. Defcrip*tion & ufage

M S É Ê t Ê Ê Ê S ^ XVI. 38a.i.

COEFFICIENT, (Algeb.) cequ’Onentend par-là. Lorf-

mi’une lettre n’eft précédée d’aucun nombre, elle eb cenfée

avoir 1 pour coëflicient. Différence entre le coëfficient &

l’expofant. Dans une équation ordonnée, le coëfficient du

fécond terme eft la fomme de toutes les racines : coefficient

du troifieme terme, du quatrième terme, dans la même

équation ordonnée. De la méthode dès coëfficiens indéterminés.

En quoi elle confifte. III. 39° -a- „ , ,

Coefficient.* Les propofitions connues fur les coethciens des

équations, fervent quelquefois à démontrer, d’une maniéré

fimple & -élégante, des propofitions de géométrie. V. 849.

a. Coëfficiens indéterminés. Suppl. III. 372. b.

COEFFURE, (Marchande de modes) variations que cette

partie de l’ajuftement des femmes a fubies dans tous les

tems. Nous n’avons point les noms des coëffures des anciennes

Romaines. Diverfes fortes de coëffures en ufage aujoürdhiu

félon les états .& les conditions. Détails fur les coeffures

à quatre barbes. Coëffures à bavolet. Garnitures de rubans

pour les coëffures. Coëffures qui étoient en ufage il y a qua-

rante-cinq ans.III. 590. é. Petites coëffures d’aujourd’hui,

( 1733. ) Coëffures en comete. Ibid. 391. a.

Coëffures. Celles des dames romaines, repréfentées vol. I ,

des planches, article Antiquités. Ancienne coëffùre , nommée

chaperon. III. 177. b. Coëffùre coloffale des dames

françoifes du quinzième fiecle. VIII. 131 .a t b. Autre atmellée

font ange. Ibid. b. Coëffures, pièces de toilette. Suppl. IIL 734.

b. Coëffùre de nos foldats. VIII. 10. a.

COEHORN , ( Baron de ) fon fyftême de fortification.

VII. aoo. b. Voyëi les planches de l’art militaire , vol. I des

planches.

CCELÏAQUE , (Anatom.) defcription de l’artere qui porte

Ce nom. III. 391. a. r ■

C oe l ia q u e , ( Anat. Phyfiolog. ) artère tres-confidérable

du bas-ventre. Defcription très-aétaillée de ce vaiffeau &

de fes ramifications. Suppl. II. 489. b.

C oe l ia q u e , (Médec.) affeélionoupaffioncoeliaque. Arétée

eft le premier des Grecs qui en a donné la defcription. Différence

entre cette maladie & celle que Celfe appelle maladie

coeliaque de l’eftomac. La lienterie & là pamon coefia-

que ne diffèrent qiie dans le degré. III. 391. a. Diftinôion

trop rafinée que Freind fait entre la paffion coeliaque & le

flux chy leux. En quoi confifte la cure de cette maladie./*/«/.*.

CCEL1US , mont. X. 678. *.

Calius y médecin méthodifte. X. 462. a.

COENA y cctna refia t ccena dapfilis, ccena açroamatica , explication

de ces expreffions latines. XV. 410. *.

' COENDOU, ( Quadrup. ) voye[ CÛANDU. Suppl. II. 489. *.

COENE, (Anat?) étymologie du mot. Dans quelles fortes

de maladies la coëne fe forme fur le fane qu’on a tiré. III.

591. *. Pourquoi les médecins lui ont donné le nom de

croûte pleurétique. Lorfque le fang ne fort pas horizontalement

de la veine, il ne fe couvre point de cette pellicule,

& le malade en eft moins foulagé. Autres circon-

ûances étrangères à la qualité du fang qui empêchent qu’elle

ne fe forme. Divers fentimens fur la caufe de cette pellicule.

Le fentiment le mieux fondé eft, qu’elle provient d’une

lymphe groffiere & vifqueufe du fang, &c. Ibid. 392. a.

Caufe des différentes couleurs qui fe trouvent quelquefois

fur la fuperficie du coagulum. III. 392.*. Voye^ C o a g u l u m .

COEQUE, roi des Cafres chococas : étendue de domination

qu’il s’attribue. III. 592. a.

C o e q u e , ôbfervation fur cet article de l’Encyclopédie.

Suppl. II. 490. a.

COERCITION, ( Jurifpr. ) certains officiers de police

ont jus vocatïonis & prehenfionis, mais non pas celui de

coercition. Différence entre le droit de correction & celui

de coercition. III. 392. *.

COERLIN, ( Geogr. \ ville d’Allemagne en Hàute-Saxe.

Sa fituation. Travail des nabitans. Suppl. II. 490. a.

COESSLIN, ( Géogr.) ville d’Allemagne en Haute-Saxe. Sa

fituation. Différentes obfervations fur ce lieu. 5«pp/. II. 490. a.

COETHEN , (Géogr.) ville d’Allemagne en Haute-Saxe,

Réfidence des princes d’Anhalt qui prennent le furnom

de Coethen. Son ancienneté. Ses embelliffcmens. Etabliffe-

mens des luthériens & des réformés dans ce fieu. III. 490.

a. Société fruétifiante. Qualité du terroir. Bailliage de Coethen.

Aflèmblée eccléfiaftique tenue en 1369. Ibid. b.

CCEUR, (Anat.) définition de ce vifeere. III. 392. *. Enu-

mtratioh & defcription de fes principales parties. Capfule,

appellèc péricarde, qui enferme le coeur. Figure extérieure

du coeur. Sa grandeur, fa fituation. Comment il eft attaché

" foutenu dans le péricarde. Membrane qui l’enveloppe.

Scs deiyç ventricules. Ibid. 393. a. Le ventricule droit n’a

été fait, à ce qu’it paroît, qu’en faVeur de? poumons. Vaif-

feaux qui fortent du coeur & ceux qui s’y rendent. Valvules

des arteres à leur embouchure dans chaque ventricule.

Valvules , appellées tricufpides, leurs fondions & celles

des valvules mitrales. De quoi eft compofée la fubftance

du coeur. Diverfes couches fibreufes qu’on rencontre dans

la diffeétion de cette partie. Ibid. b. Pourquoi quelques - uns

regardent le coeur comme un vrai mufcle. D’autres le regardent

comme un double mufde. Vaiffeaux fanguins qui font

propres au coeur. Ses nerfs. Ses vaiffeaux lymphatiques. Ufage

du coeur, fes mouvemens de diaftôle & de fyftole. Syftême

abrégé de la circulation. Infe&es qui ont plüfieurs coeurs.

On a trouvé deux coeurs dans la même perfonrie. On a

trouvé des coeurs que des vers avoient rongés. Coeurs velus.

Ibid. 594. a. Coeurs qu’on a trouvés renverfés dans le corps.

Les animaux timides ont le coeur plus grand que les courageux.

Os dans le coeur de certains animaux. Autres animaux

dont le coeur n’a qu’un ventricule. Ibid. b.

Coeur. Defcription de ce mufcle. VIII. 271. a. Sac ou il

eft reiffermé. lbid. b. Ses oreillettes. XI. 623. *. Son union

avec le péricarde. XII. 336. *. Suppl. IV. 297. *. Utilité

jue le coeur en retire. Suppl. IV. 299. a. Valvules qu’on

jécoitvre dans le coeur. XVI. 827. *. 828. a , *. Ses ventricules.

XVII. 31. *. Bafe du coeur. II. n6 . a. Accroiffe-

ment du coeur dans le foetus. Suppl. III. 67. a , *. Formai

tion des fibres & tigamens qui l’attachent au péricarde.

Suppl. I. 129. a. Comment fe fait l’accroiffement & le développement

du coeur. 132. *. Difproportion de l’accroiffe-

ment entre la tête , le coeur, & les parties inférieures. 133.

a. Irritabilité du coeur, voye^ ce mot. Sympathie entre le

coeur & les vifeeres du ba*-ventre. XV. 740. a. Sympadiie

entre la tête, l’eftomac & le coeur. V. 1006. *. Jeux de la

nature fur ce mufcle. Suppl. III. 551. *. 332. a. Coeurs

velus. Suppl. IV. 299. a. Ouvrage de Senac fur le coeur.

Suppl. I. 406. *.

Théorie du mouvement du coeur. Les anatomiftes modernes

ne s’accordent point fur le principe de ce mouvement. Ré-

fiftance prodigietife que le fang rencontre dans les arteres

& que la force motrice du coeur doit furmonter. Lower a-

expliqué d’une maniéré admirable le mouvement de fyftole y

& le dofteur Drake celui de diaftole. La raifon & l’expérience

prouvent que la contraction eft l’état naturel de tous

les mufcles. IIL 394. *. Ainfi les mufcles ordinaires n’ont

d’autre mouvement de reititution , que celui qu’ils reçoivent

de leurs antagoniftespar lefquels ils font balancés. Autre

caufe qui contribue à la contraction du coeur, les mufcles

interconaux & le diaphragme, qui aident cette contraction

en ouvrant un paffage au fang dans les poumons : outre

cela , l’artere & la veine pulmonaires fouffrent ,les mêmes

altérations dans leurs dimenfions fuperficielles, que les bronches

dès poumons dans l’élévation & la dépreffion des côtes :

6c par ce moyen, ‘le fang paffe du ventricule droit dans

le gauche par les poumons. Quant à la diaftole, M. Lower

l’attribue au mouvement que font les fibres pour fe remetac

dans l’état où elles étoient avant la contraction. Improbabilité

de cette hypothefè. Ibid. 593. a. M. Cowper l’explique en

comparant le coeur aux pendules des horloges, en ce que

fon mouvement fe fait, dit-il, par le moyen du fang qui

fait l’office d’un poids. Mais il eft aifé de démontrer que ce

poids feroit infumfant pour dilater le coeur. Senrimens de

quelques phyficiens qui ont cherché dans l’aCtion de l’air ,

la caufe de cette dilatation, par le mélange de l’air avec le

fang qui eft dans les poumons : ces fentimens rejettés. Ibid. b:

Quoi qu’il en foit, la maffe de l’athmofphere paroît être le

véritable arttagonifte de tous les mufcles qui fervent à l’infpi-

ration ordinaire & à la contraCtion du coeur. Développement

de cette hypothefe. Ibid. 396. a. La dilatation & la contraCtipn

des dimenfions extérieures du corps font fi néceffaires à la

vie de l’animal, qu’il n’y en a aucun dans lequel ehes ne

fe trouvent. Méchanifme qui répare danslespoiffonsle défaut

de dilatation de la poitrine. Difpofition dans le corps _ des

infeftes, par laquelle le corps s’enfle dans chaque infpiration,

& fe refferre dans chaque expiration. Le foetus eft le feul

animal qui foit exempt de la néceffité de recevoir & de

chaffer alternativement quelque fluide. Objcétion contre la

doftrine qu’on vient d’étahlir. Ibid. b.

Eftimation de là force du coeur On peut déterminer la force

du cùeur par le mouvement d’un poids qui étant oppofè au

fang, tel qu’il exifte hors du coeur, foit capable d’en arrêter

le cours. Toute l’aétion du coeur confifte dans la conftruc-

tion de fes ventricules, par laquelle le fang eft preffé &

pouffé avec violence dans les paffages qu’il'trouve ouverts.

La force du coeur eitimée à 3000 livres avec laquelle il doit

furmonter une réfiftance de 133O00 livres, ce qu’il fait,

félon Borelli, par la force de pereuffion. Ce fentiment réfuté.

Autre calcul du doâeur Keill, pouf eftimer la force du.

coeur. Ibid. 307. a. Expérience dont il s’eft fervi. Vîteffe

abfolue avec laquelle le fang eft pouffé dans l'aorte.*/*/</. b.

Il fuit de fon calcul que la force du cctur eft égale à un