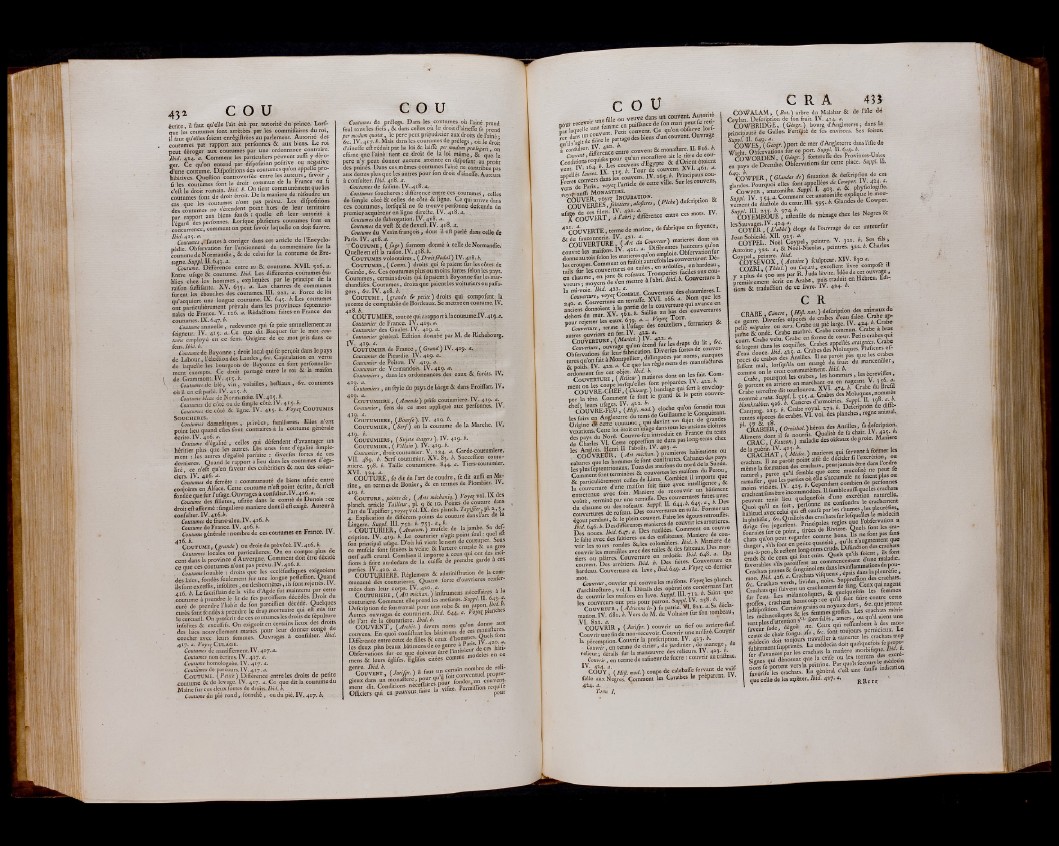

43* COU COU écrite, il faut qu’elle l’ait été par autorité du prince. Lorf-

que les coutumes/ont arrêtées par les commiffaires du roi,

il faut qu’elles foient enrégiftrées au parlement. Autorité des

coutumes par rapport aux perfonnes & aux biens. Le roi

peut déroger aux coutumes par une ordonnance contraire.

lbid. 414. a. Comment les particuliers peuvent aufli y déroger.

Ce qu’on entend par difpofition pofitive ou négative

l ’une coutume. Difpofitions des coutumes qu on appelle prohibitives.

Queftion controverfée entre les auteurs, lavoir ,

fi les coutumes font le droit commun de la France ou fi

c’eft le droit romain. lbid. b. On cent communément nue les

coutumes font de droit étroit. De la manière de réfoudre un

cas que les coutumes n'ont pas prévu. Les difpofitions

des coutumes ne s'étendent point hors de leur territoire

nar rapport aux biens fonds : quelle eft leur autorité à

l’éeard des perfonnes. Lorfque plufieurs coutumes font en

concurrence, comment on peutfavoir laquelle on doit fuivre.

Ibtd. 415 • « • 1 j ni? 1

Coutumes,^fautes à corriger dans cet article de l encyclopédie

Obfervadon fur l’ancienneté du commentaire lur la

coutume de Normandie , &de celui fur la coutume de Bretagne.

SuppL ll.643.fz.

Coutume. Différence entre us.8c. coutume. XV1L 516. «.

Entre ufage & coutume, lbid. Les différentes coutumes établies

chez les hommes, expliquées par le principe de la

raifon fuffifante. XV. 635. *.■ Les Chartres de communes

furent les ébauches des coutumes. III. 221. a. Force de loi

qu’acquiert une longue coutume. IX. 645. b. Les coutumes

ont particulièrement prévalu dans les provinces feptentrio-

nales de France. V. 126. a. Rédaélions faites en France des

coutumes. IX. 647. b. -

Coutume annuelle, redevance qui fe paie annuellement au

feieneur. IV. 4*5- M PI dit Bacquet fur le mot coutume

employé en ce fens. Origine de ce mot pris dans ce

fens. lbid.b. • . . 1 1

Coutumede Bayonne ; droit local qui fe perçoit dans le pays

de Labour,. L’éleftion des Landes, bc. Capitulation en vertu

de laquelle les bourgeois de Bayonne en font perfonnelle-

ment exempts. Ce droit partagé entre le roi & la maifon

\ de Grammont.IV. 413. é. •'

\ . . Coutumes de blé, vin, volailles, beffiaux, &c. coutumes

où il en efiparlé. IV. 415. h.

Coutume bleue de Normandie. IV. 415. é.

Coutumes de côté ou de fimple côté. IV. 415.^.

Ccutrn.es de .côté & ligne. IV. « g g Feyrç C outumes

SOUCHERES. , ,

Coutumes domeftiques, privées, familières. Elles nont

point lieu quand elles font contraires à la coutume générale

écrite. IV. 416. a.

Coutume d’égalité , celles qui défendent d avantager un

héritier plus que les autres. Ifes unes font d égalité fimple-

ment : les autres d’égalité parfaite : diverfes fortes de ces

dernieres. Quand le rapport a lieu dans les coutumes d égalité

, ce n’eft qu’en faveur des cohéritiers 8c non des créanciers.

IV. 416. a. . . ,

Coutumes de ferrête : communauté de biens ufitée entre

conjoints en Alface. Cette coutume n’eft point écrite, 8c n eft

fondée que fur l’ufage. Ouvrages à confulter.1V . 416. *.

Coutume des filletes, ufitée dans le comté de Dunois :ce

droit eft affermé : finguliere maniéré dontil eft exigé. Auteur à

confulter. IV. 416.^.

Coutumes de franc-aleu. IV. 416. b.

Coutume de France. IV. 416. b.

Coutume générale : nombre de ces coutumes en France. IV .

4 C outume , g r a n d e ) ou droit de prévôté.IV. 416. b.

Coutumes locales ou particulières. On en compte plus de

cent dans la province d’Auvergne. Comment doit être décidé

ce que ces coutumes n’ont pas prévu. IV. 416. b.

Coutume louable : droits que les ecdéfiaftiques exigeoient

des laïcs, fondés feulement fur une longue poffelfion. Quand

ils font exceftis, infolites, ou deshonnêtes, ils font rejettés. IV.

416. b. Le facriftain de la ville d’Agde fut maintenu par cette

coutume à prendre le lit de fes paroiffiens ¿¿cédés. Droit du

curé de prendre l’habit de fon paroiflien décédé. Quelques

curés font fondés à prendre le drap mortuaire qui eft mis iur

le cercueil. On proferit de ces coutumes les droits de fépulture

infolites 8c exceflifs. On exigeoiten certains lieux des droits

des laïcs nouvellement mariés joour leur donner congé de

coucher avec leurs femmes. Ouvrages à conlulter. 101 .

417. a. Voyc{ C ulage.

Coutumes de nantiffement. IV. 417.Û.

Coutumes non écrites. IV. 417. a.

Coutume homologuée. IV. 417. a.

Coutumes de parcours. IV. 417. a.

C outume. (.Petite) Différence entre les droits de petite

coutume 8c de levage. IV. 417. a. Ce que dit la coutume du

Maine fur ces deux fortes de droits, lbid. b.

Coutume du pié rond, fourché , ou du pié. IV. 417. b.

. Coutumes de prélegs. Dans les coutumes où rl’ainé prend

foui tous les fiefs, 8c dans celles où le droit d’aîneffe fe prend

per modum quota, le pere peut préjudicier. aux droits de l’ainé •

&c. IV. 417. b. Mais dans les coutumes de prélegs, où le droit

d’aîneffe eft réduit par la loi.8c laiffé per modum pralegati, on

eftime que l’aîné tient ce droit de la loi même, 8c que le

pere n’y peut donner aucune atteinte en difpofant ■ au profit

des puînés. Dans ces, mêmes coutumes l’aîné ne contribue pas

aux dettes plus que les autres pouf fon droit d’aîneffe. Auteurs

à confulter. lbid. 418. a.

Coutumes de faifinc. IV..418. a.

Coutumes foucheres : différence entre ces coutumes, celles

de fimple côté 8c celles de côté 8c ligne. Ce qui arrive dans

ces coutumes, lorfqu’il ne fe trouve perfonne defeendu du

premier acquéreur en ligne direéle, IV. .418. a. ,

Coutumes de fubrogation.IV. 418. a. ,

Coutumes de. veft oc de deveft. IV. 418 .a.

Coutume du Vexin françois, dont il eft parlé dans celle de

Paris. IV. 418. à.

" C o u t u m e , (.f&ge) furnom donné à celle .de Normandie.’

Quelle en eft la raifon. IV. 418. b.

C o u t u m e s volontaires, ( Droitféodal), IV. 418. b.

C o u t u m e s , ( Comm. ) droits qui fe paient fur les côtes de

Guinée, &c. Ces coutumes plus ou moins fqrtes félon les pays.

Coutumes, certains droits qui fepaient à Bayonne fur les marchandises.

Coutumes, droits, que paient les yoituriers ou paffa-

gers , &c. IV. 418. b.

COUTUME , ( grande & petite) droits qui compofent, la

recette de comptablie de Bordeaux. Se mettre en coutume. IV.

418. b. .

COUTUMIER, tout ce qui a rapport à la coutume.IV. 419. a.

Coutumier de France. IV. 419. a.

Coutumier des Gaules. IV. 419. a.

’ Coutumier général. Edition donnée par M. de Richebourg.

IV. 419. a. .

C o u t u m i e r de France, ( Grand) IV. 419. aA

CoutUmier de Picardie. IV. 419. a.

Coutumier de Poitou. IV 419, a. ,

Coutumier .de Vermaridois. IV. 419. a. |

Coutumier s ,.dans les ordonnances des eaux 8c forets. IV.

^^Comumurs, au flyle du pays de Liege Si dans Frpiffart. IV.

4191 a. . . . 8S

COUTUMIERE, ( Amende) prife coutumiere. IV. 419. a.

Coutumier, fens de. ce mot appliqué aux perfonnes. IV.

419. a. . . . . " ....•/,

C o u t u m i e r e , (B'ourfe). IV. 419. b. ■

C o u t u m i e r , ÇSerf) en la coutume de la Marche. IV.

419. b.

COUTUMIERS, ( Sujets étagers ). IV. 419. b.

C o u t u m i e r , ( Villain ). IV. 419. b. , -

Coutumier, droit coutumier. V. 124. a. Garde-coutumiere.

VII. 489. b. Serf coutumier. XV. 83. b. Succemon coutumiere.

598. b. Taille coutumiere. 844. a. Tiers-coutumier.

XVI. 324. *. , ,

COUTURE, fe dit de l’art de coudre, fe dit aulfi en Marine

, en termes de Bottier, 8c en termes de Plombier. IV.

41 Bouture , points de , ( Arts méchaniq. ) Vmm vol. IX des

planch. article Tailleur, pl. 0 & 10. Points de couture dans ,

Part du Tapiflier j voye{ vol. ÎX. des planch. TaptJJier, p . , J\ >

4. Explication de différons points de couture dans 1 art de »

Lingere. Suppl. III. 732. b. 753. a, b. .

- COUTURIER, ( Anatom.) mufcle de la jambe. Sa dei

cription. IV. 419. b. Le couturier n’agit point feul: <^el ett

fon principal ufage. D’où lui vient le nom de ■ *>“*

ce mufcle font fftuées la veine 8c l'artere crurale & un gros

nerf auffi crural. Combien il importe à ceux qui ont des mo

fions à faire an-dedans de la coiffe de prendre garde à ces

P’’ couTimîERï'i■ Réelemens 8c adminiftratlon de la communauté

des couturières. Quatre forte d'ouvneres renfermées

dans leur corps. IV. 410.0. a la

COUTURIERE, {Art médian. ) inftrumens néceffairps

couturière. Comment elle prend les mefures. Suffi. 11. 643- f-

Defcription de fon travail pour une robe & un luP°n- . '" î '

Autres ouvrages de couturière, lbid. 644. a. Voyc{ plan

de l'art de la ebuturiere. Uid. b. I , ux

COUVENT, \Archit.) divers noms SjLg| donne a

couvens. En quoi confiftént les bâtimens ne ce p^ôc

-Différence entre ceux de filles & ceux d homm _ • Q ^ ^

les deux plus beaux bâtimens de ce genreiiif ¿0 M(._

Obfervations fur ce que doivent être 1 int j

mens & leurs églifes. Egfifes citées comme moee.es

genre, lbid. b ¡„ nomhre de rell-

COUVEKT , (Junivr.) il faut n « convemucl propre.

gieux dans un monaffere, pour q HMN fonj cr couvent,

ment dit. Conditions néceffaire^L"f,te. Permiffion rcquifc

Officiers qui.cn peuvent, faire la viuic. ur

coü

pôuf ™ fem m e ° " p S c ^ e fon mari peutfe retipar

laquelle Peut couvent. Ce qu on obferve lorf

” ' Æ S e '= KenS d'“" C0UV“ t' ° S

à eonf“ ter‘ ,S ' r^ j entre couvent Si monaffere. II. 816. b.

CàuvM, différen monaffere ait le titre de cou-

Ccud.nons reqmfes^s ^ & d Orient étoient

vent. IV. 104. h Touf de COUVent. XVI. 461. a.

appelas Uurts. 1V. 165. é. Principaux coujsssæÈæm

m m Surl'scouvem’ . „ , fcflUffl MONASTERE.

^ m i& “ ‘'TcOUVERT ; là i£ n ; différence entre ces mots. IV.

* ’¿OUVERTE, terme de marine, de fabrique en fayence,

& " Î^ E R T U B £ IV( An du Cou.nur) matières dont on

COUVERTURE, l ^ Différentes hauteurs qu on

couvre les maifons- IV. q . emploie, Obfervanonfur

donne au toitfelon les m - . . . " ^ f ^ l c s c ouvertureff Dé-

les croupes. Comment on bit ^ „ffoifes, en bardeau,

tails fur les couycr'un ' f cauI Tromperies faciles aux cou-

vreu^l’'moyens de s’en metnre à l’abri, lbid. b. Couvemire à

a4°; “■ Ü partie de la couverture qui avance en

S d u m u 'x v . , \ . b . Saillie^au basses couvermres

couteliers, ferruriem &

du u t, 1 Couverture, ouvrage qu forPtes de couver- I

ObfervatioM fur leur febn d" é par noms, marques °rs™n?: ps&MB Site ’’’’c^UVRE’^c’IlE^C^O'ùarg.^band’agc’ qfo fert à envelop-

p e T I e Commem^c fonVle grand 8c le peut couvre-

CherfbuVRE-?EU H it lm i.) cloche qu’on fonnoit tous

Otigine: « .cette Çou'umc > | tous les „„riens cloîtres

vexauons. C e t t e lo i« o i t en u ,a g du tcms

le C o S v R îS r , " (rd» mickan ) premières habitatious ou

entretenue avec Corn. Maniéré u es faites avec

Des noues, lbid. 647. a. ues rucu'* Maniéré de coucouvert.

Des arrèuers. lbid. b. .1 _ irnv,y Ca dernier

bardeau. Couverture en lave, lbid. 649. tt.V y [

Couvreur, ouvrier qui couvre les maifons.

d’architeaure, DétaUs des^optons co^ernant 1 art

de couvrir les maifons en lave. Suppl. III. 712. b.

les couvreurs ont pris pour patron. 5app/. IV . 238. •

CO UV REU R , ( Adriennele-) fa patrie. i821. <*.î>

mation. IV. 681. b. Vers de M. de Voltaire fur fon tombeau,

V COUVRIR , {Jurifpr.) couvrir un fief »“ " " ' " f :

Couvrir une fin de non-recevoir. Couvrir une nullité. Couynr

la péremption. Couvrir la preferipnon. IV. 4*3- »■

Couvrir, en terme de ciner, de lardimer, de manege, de

relieur; détails fur la manoeuvre des reheurs. IV. 413

Couvrir, eu terme de rafineur de fucre : couvrir autriftrac.

IVC Ô " : r Hiti. moi. ) coupe de calebaffe fervant de vaif-

felle aux Negrcsi Comment les Caraïbes le préparent. IV.

414. a. ,

Tome I.

C R A 43 £

COWALAM, (Rot.) arbre du Malabar & de l’ifle dé

Ceylan. Defcription de fon fruit. IV. 424. a.

COWBRIDGE, ( Géogr. ) bourg d’Angleterre ; dans la

principauté de Galles; Fertilité de fes environs. Ses foires.

^B^OWEst^'Géogr.) port de mer d’Angleterre daiisl’iile de

Wieht. Obfervations lur ce port. Suppl. II. 649- t e

&W O R D EN , (Géogr. ) fortereffe des Ptovinces-Umes

en pays de Drenthe. Obfervations fur cette place. Suppl. lie

64<èoWPER, ( Glandes de) f.tuatibn & deférip.îon de ces

glandes. Pourquoi elles font apP

C ow p e r , anatomifte. Suppl. I. 403-.^‘ F ^ ®

Suool IV a Ç4. e. Comment cet anatomifte explique le mou-

vcnient de S o l e du coeur.III. 595- *• Glandes Se Cowper.

S”0 3 YEMbÜÙÉ f uftenfile de ménage elle/, les Negres 8c

^ Y & b h éloge de l’ouvrage de cet auteurfur

Jean Sobieski. XII. 923. a.

COYPEL. Noël Coypel, peintre. V. 3aI- " S' s ™5 ’

Antoine, yaa. «, 8cNoël-Nieolas, peintres. 3az.b. Charles

C°C&Ys£vOX, ( Antoine) fculpteur. XIV. 8300.

COZRI ( Thiol. ) ou Curari, excellent livre compofé d

y aplus de ,00 ans par R. )uda lévite. Idée de cet ouvraae,

'premièrement écrit en Arabe, pnn traduit en Hébreu. Ed..

uons Si traduction de ce livre. IV. 414- »•

C R

CRABE Contre, (Mil. nui. ) defcription des animaux de

ce ^¡eme. Diverfes efpecés de ¿abes feau f^ C r a b e■ a£

Crabe velu. Crabe en forme de coeur. Petits crabes qui

d’eau ^ “ “ K i del L f l l c r Î ne paVoi. ¿ s que les crabes

CT r l , ° p ^ " 1« hommars, les écreviffes,

fe portent enarriere e n C r a b e dulirefii

Crabe terreftre t tour o ¿es Moluques, nommés

^ m

rentesefpeces'de*crabes.VI. vol.des planches, regneanunal.

P''(X a B i I r ( OmWo/.) héron des Antilles, h defcription

derR8ACHAT 4(h ii,c . ) matières qui fervent à former les

mémelaformanondescrachan.p^^l t fe

naturel, pq A ^ f f i s’accumule ne foient plus on

ramaffer, que lespm C e„dant combien de perfonnes

moins viciées. IV. 4*5- ^ ti fembleaUfiiqUeles crachats

fourmes fur ce point, «ré , ne font pas fans

chats qu’on peut regarder . ;ik n’augmentent que

danger, slU crui-tiftinSion des crachats

peu-à-peu, 8c reltent long lein { j j font

cruds èc de ceux qui font cuib. Quels qum >

favorables s’ils Crachaujaunoep &arfao'iifgfcunut mal cns dans les p g . ionsJdupoumon.

lbid. 4*6. SuDpreflion des crachats.

fyc. Crachats verds, hvide^ ^ 'd e T n e . Ceux qui nagent

C ra c h a ts qui fuivent un cra & quelquefois les femmes

for l’eau. Les mélancohques, « faire contre cetto

B ™ " ceitains grains ou noyaux durs, &c. que ¡ettent

mdifpofiuon. Certam g femmes ffes LeS crachats mèrt-

les mèlaocohques 8c 6 qu’il aient une

cntphisffattenuon^ ^ ^

faveur fade, dègo | | fom pernicieux. Le

que celle de les avèter, lbid. 4^7- o, R i l r r r ’