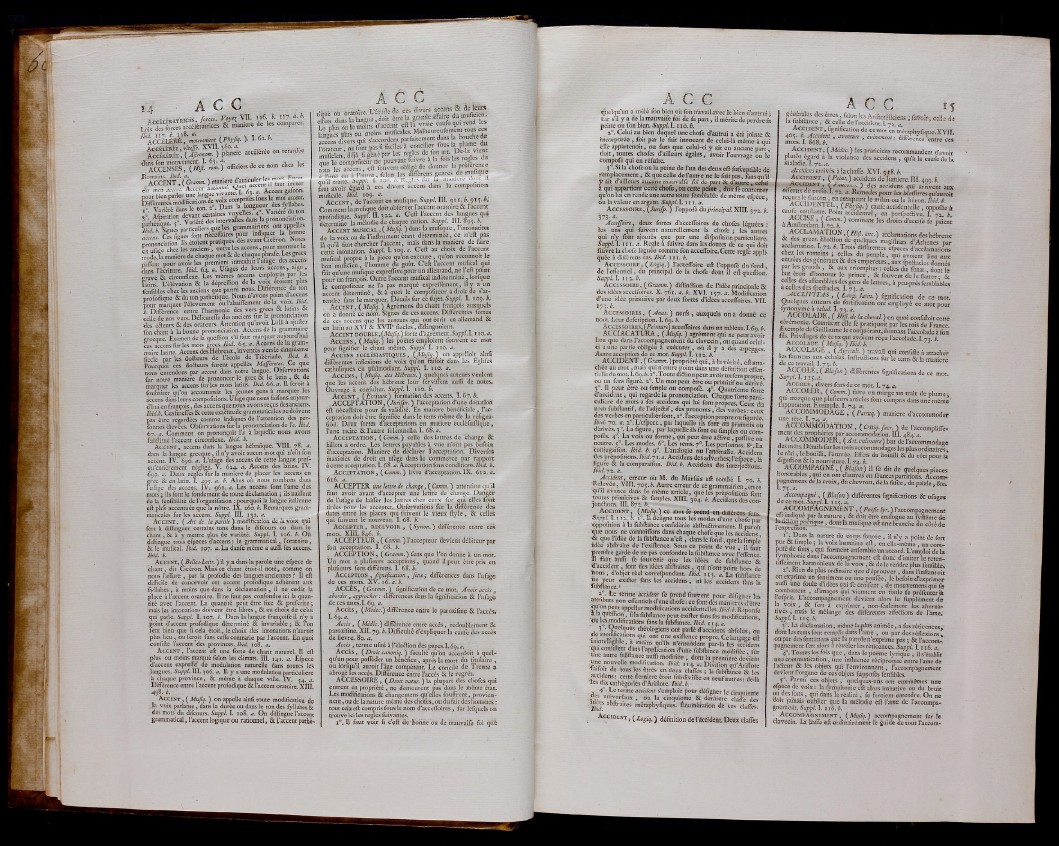

A C C A C C

■ “^parcr- ^ACCÉLÉRÉ , mouvement ( Phyfiq. ). 1 f c l 5 1SÊSS: ft™Ü-) f è»ff*ide r*sd*e I«*nosm" ¡"I1

du mot àojj/.r Accent n a t io ^ .Q Accent gafeon.

pour b i e n f o u s l o mot accent.

I H I Ces fîenes font nèceflaires pour mdtquer la bonne

Drononciation. Ils étoient pratiqués des avant Cicéron. Notes

e„ uftgè chez les anciens, outre les accens, pour montrer le

mode, nt maniéré de chaque mot&de chaque j^trafe. Les gj“ ®

pâffent pour avoir les premiers introduit lufage des accens

Sans l’écriture. Ibid. 6 4 - 1 Ufages de leurs accens, aigu,

«rave & circonflexe. Les mêmes accens employés par Us

latins.' L’élévation & la dépreflion de la voue étoient plus

fenfibles chez les anciens que parmi nous. Différence du ton

profodique & du ton pathétique. Nous navons point daccens

pour marquer l’èlevement oul’abaiffement delà voix. Ibid.

b. Différence entre l’harmonie des vers grecs & latins oc

celle de nos vers. Délicateffe des anciens fur la prononciation

des afteurs & des orateurs. Attention quavojt Lulli a ajuiter

fon chant a la bonne prononciation. Accens de la grammaire

grecque. Examen de la queftion s’il faut marquer auiourd hm

ces accens fur les mots grecs. Ibid. 6 $. <z. Accens de la grammaire

latine. Accens des Hébreux, inventés.y ers le cinquième

ftecle par les dofteurs de l’école de Tibènade. Ibid. b.

Pourquoi ces dofteurs furent appellès Majforetes. Ce que

nous entendons par accent dans notre langue. Obfervations

for notre maniéré de prononcer le grec & le latin , oe de

marquer les accens fur les mots latins. Ibid. 66. a. 11 feroit a

fouhaiter qu’dn accoutumât les jeunes gens à marquer les

âccens dans leurs compofmons. Uiagequènous faifons aujourd’hui

en françois, des accens que nous avons reçus des anciens.

Jbid.b. Cesfineifes & cette exactitude grammaticales ne doivent

pas être regardées comme indignes de l’attention des per-

lonnes élevées. Obfervations fur la prononciation de IV. Ibid.

6j. a. Comment on prononçoit IV à laquelle nous avons

fobftitué l’accent circonflexe. Ibid. b.

A ccent , accens dans la langue hébraïque. "VIII. 78. a.

dans la langue grecque, il n’y avôit aucun mot qui n’eût fon

accent. IV. 690. a. L’ufagè des accens de cette langue pref-

qu’entiérement négligé. V. 624. a. Accens des latins. IV.

690. a. Deux reeles fur la maniéré de placer les accens en

grec & en latin, f. 49t. a. b. Abus où nous tombohs dans

fuiàge des accens. IV. 962. a. Les accens font l’ame des

mots ; ils font le fondement de toute déclamation ; ils naiffeht

de la fenfibilité de l'organifation : pourquoi là langue italienne

eft plus accentuée que la nôtre. IX. 260. b. Remarques grammaticales

fur les accens. Suppl. III. 13 2. a.

ÂCCENT , ( Art de la parole ) modification dé la voix qui

fert à diftinguer certains tons dans le difeours ou dans, le

chant, & à y mettre plus de variété. Suppl. 1. to6. b. O'h

diftingue trois efpeces d’accens : le grammatical, l’oratoire,

H le mufical. Ibid. 107. a. La danfe même a auffi fes accens.

Ibid. b.

A ccent, (Beïles-Lettr.)'û y a dans la parole une efpece de

chant, dit Cicéron. Mais ce chant étoit-il noté, comme on

nous l’affure , par la profodie des langues anciennes ? Il eft

difficile de concevoir cet accent profodique adhérént aux

fyllabes, à moins que dans la déclamation, il ne cédât la

place à l’accent oratoire. Il ne faut pas .confondre ici la quantité

avec l’accent. La quantité peut être fixe 8c preferite ;

mais les intonations doivent être libres, & au choix de celui

qui parle. Suppl. I. 107. b. Dans la langue françoife il n’y à

point d’accent profodique déterminé & invariable ; 8c l’on

fent bien que fi cela étoit, le choix des intonations n’auroit

plus lieu, ou feroit fans ceffe contrarié par l’accent. En quoi

confifte l'accent des provinces. Ibid. 108. a.

A ccent , l’accent eft une forte de chant naturel. Il eft

plus ou moins marqué félon lei climats. III. 141. a. Efpece

d’accent expreflif de modulation naturelle dans toutes les

.langues. Suppl. III. 306. a. Il y a une modulation particulière

à chaque province, & même à chaque ville. IV. 54. a.

Différence entre l’accent profodique & l’accent oratoire. XIII.

498. b.

A ccent , ( Mujlq. ) on appelle ainfi toute modification de

. la voix parlante, dans la durée ou dans le ton des fyllabes &

des mots du difeours. Suppl. î. 108. a. On diftingue l’accent

grammatical, l’accent logique ou rationnel, & l’accent pathé-

.. . - t '¿t-tidr* d* ces ¿vers âccëfts & de leurs

l o p i n s ou moins

mus lés accens, eft fouvent Obligé de donner la préférence

Ü Ü H h ram » , feibii les itfférehs genres de mufique

qu’il traite. Suppl. i-ciaS., “ “«'f. “

faut avoir égard à ces divers accens dans la compofiuon

muficalc. Ibid. 109. a.

A c c e n t , del’accenten mufique.Siip/d. 111. 911. te 9iï.-ü-

Comment la mufique doit obferver l’accent oratoire & l’accent

profodique. Suppl. H. U a a. C’eft l’accent des langues qut

détermine la mélodie de chaque nation. Suppl. IIL895.Î.

AccëNt musical , (Mufiq. ) dans la mufique, 1 intonation

de la voix ou de l’inftmment étant déterminée, ce n’eft pâs

là qu’il faut chercher l’accent, maïs dans la manière de foire

cette intonation. Suppl. î. 109. *. C’eft au choix de 1 accent

mufical propre à la piécë qu’ôn exécute, qu.on reconnoit le

bon mufiden, l’homme de goût. C’eft l’accent mtifital qui

fait qu’une mufique expreifivepour uti allemand, né 1 eft pôint

pour xm françois. Outré l’accent mufical ihdéterminé, lorfque

le compofiteur ne l’a pas marqué expreffément, il y a un

accent déterminé, & à quoi le compofiteur à droit de s’attendre

fans le marquer. Détails fur ce fujèt. Suppl. L 109. b.

A cc ent , ( Mufiq. ) Àgrémens du chant françois auxquels

on a donné ce nom. Signes de ces âccens. Différèfites fortes

de ces accens que les auteurs qui ont écrit en allemànd &

en latin au XVI & XVIIe fiecles, diftinguoient.

A cc ent d o u b l e , (Mufiq.) forte d’agrement. S«pp/.I. n o . a.

A c c e n s , ( Mufiq. ) les pôëtes emploient fouvent ce mot

pour fignifier le chant même. Suppl. I. 110. a.

A ccens ec c lé siast iq u e s , ( Mujlq.) on appelloit ainfi

différentes inflexions de voix qu’on failoit dansées Églifes

catholiques en pfalmodiânt. Suppl. I. 1 id. à.

A c c en s , (Mujlq. des Hébreux. ) quelques auteurs veulent

que lés accens des hébreux leur fervifîent auffi de notes.

Ouvrage à confulter. Sùppl. l. 110. b.

A c c e n t , ( Écriture) formation dés âcceris. I. 67. b.

ACCEPTATION, (Jurifpr. ) l’àccèptàtion d’unô donation

eft néceïfaire pour fa validité. En matière bériéficiale, l’acceptation

doit être fignifiée dans le tëriis même de la réfignà-

tioni Deux fortes d’acceptations én matierè èccléfiaftique,

l’unè tacité & l’autre folèmnelle. I. 68. a.

A cc e p t a t io n , ( C'omm. ) cèllè des lettrés de change 8c

billets à ordre. .Les lettres payables à viîe n’ont pas befoin

d’acceptation. Maniéré de déclarer râcceptâtiOn. Divèrfes

maximes de droit en üfagè dans le commercé par rapport

âceitè acceptation. I. 68. a. AccèptaÜQri fous conditiqhs.7étâ. b.

A c c e p t a t io n , (Comm.) livré d’acceptation.IX. 612. a.

616. a. ...

ACCEPTER une lettre de change, (Comm.) attention qu’il

faut avoir avant d’accepter linè lettre de change. Dangèr

de l’ufage de laitier les lettres chez ceux fur qui elles font

tirées pour lès accepter..Obfervations fur la différence des

dates entre les places qui iuivent le viéux ftyle 1 & celles

qui fuivent lé nouveau. I. 68. b.

A cc e p te r , r e c e v o ir , (Synon. ) différence entre ces

mots. XULl846. b.

ACCEPTEUR, ( Comm. ) l’accepteur dévient débiteur par

fon acceptation. I. 68. b.

, ACCEPTION, ( Gramm.) fen's que l’on donne à un mot.

Un mot a plufieiirs acceptions, quand il petit être pris en

plufieurs fens différent. I. 68. b.

A c c e p t io n , Jlgnification, Jihs ; différences dans l’ufage

de ces mots. XV. 16. d. b.

ACCES, (Gramm.) fignification de ce mot, Avoir accès 3

aborder , approcher : différences dans la fignification & l ’uiàgè

de ces mots.1.69. a.

A ccès , (Médec.) différence èntre le paroxifme & l’accès.'

1 .69. a.

Accèsy (Medic.) diffêrencë entré accès, redoublement 8c

paroxifme. XII. 79. b. Difficulté d’expliquer la càüfe dès accès

de fievre. 80. a.

Accès, terme ufité à l’éleftion des papes. 1.69. a.

A ccès , ( Droit canoniq. ) facilité qu’on âccordoit à quelqu’un

pour pofféder un bénéfice, après la mort du titulaire ,

ou lorfqu’il au roi t l*âge compétent. Le concile de Trentè a

abrogé les accès. Différence entre l’accès 8c le regrès.

ACCESSOIRE , ( Droit natur. ) la plupart des chofes qui

entrent en propriété, ne demeurent pas dans le même état.

Les modifications 8c changemens qu’elles fotiffretit, proviennent,

ou de la nature même (les chofes, ou dti fait dès hommes :

tout cela eft compris fous le nom d’acceffoires, fur lefquels on

trouvé ici les réglés fuivantes.

i°, U faut voir fi c’eft de ‘Bonne ou de riiaùvaife foi qub

A C C

quelqu’un a mêlé fort bien ou ion travail aVec le bien d’autrui *

fcar S’il y a de la mauvaife foi de fa part, il mérite de perdre fa

peine ou fon bien. Suppl. 1. 110. b.

20. Celui au bien duquel une chofe d’autrui a été jointe 8c

incorporée , foit par le fait innocent de celui-là même à qui

êllè appârtendit, ou fans que celui-ci y ait eu aucune part ;

doit, toutes chofes d’ailleurs égâles, avoir l’ouvrage ou le

conipOfé qui én réfultè.

y . Si la chofe ou la peine de l’un des deux èft fufceptible de

rèiilplacemënt, 8c quécëlle de l’autre ne le foit pas, fans qu’il

y âit d’ailleurs àyume mauvaife toi de part üc. ci autre , celui

à qui appartient tetté chofe, ou cette peiné , dôît"mconteriter

qu’on lui en rèhde ühe autre toütô femblable de même efpèce,

ou la valeur én argent. Suppl. 1. 111. a.

A c c e s so ir e , (Jurifp. j l’oppofé du principal. XIII. 372. b.

$73' a‘

Accejpjire, déux fortes d’accèlfoirés de choies léguées :

lès uns qui fuivent naturellement la chofe ; les autres

qui n’y font ajoutés que par une difoofition particulière.

Suppl. 1. 111. a. Réglé à fuivré dans les doutes de ce qui doit

fuivre la chofe léguée comme fon àcceffoire. Cette réglé appliquée

à différens cas. Ibid. ï ï ï . b.

A c c e s so ir e , (Lôgiq.) l’âcceffoire eft l’oppofé du fond,

de reffentiel, dti principal de 1| Chôfo dont il eft qüeftiort.

Suppl. I. i 12. b.

A cc e s so ir e , (Gramm.) diftinétion de l’idée principale 8c

dès idées acceffoires. X. 761. a. b. XVI. 157. à. Modification

d’une idée primitive par deux fortôS d’idées àcceifoires. VII.

*73* f*' ■ H H I |

A ccessoires , ( Anat. ) nerfs, auxquels on a donné ce

nom. Leur defciiption. 1. 69. b.

A ccessoires, (Peinture) âccetibires dans nn tableati.1. 69. b.

A C C IA CA TU kA , (Mujlq. ) agrément qui ne peut avoir

lieu que dans l’accompagnement du clavecin, ou quand celui-

ci a une partie Obligée à exécuter, où il y a des arpegges.

Autre acception de cè mot. SUppl. 1. 1 12. b.

ACCIDENT ,(Grtutim. ) propriété qui, à la vérité, eft attachée

àu mot, ihàis qui n’entre point dans une définiüdn eflen-

tielle du mot. 1.69. b. 1 ".Toute diftion peut a^Oir un fens propre

ou un fens figuré. 20. Un mot peut être bu primitif ou dérivé*

3°. Il peut être ou fimple ou compofé. 40. Quatrième forte

d’accident, qui regarde la prononciation. Chaque forte particulière

de mots a fes aecideris qui lui font propres. Ceux dû

nom fubftaritif, de l’adjeôif, des pronoms, des verbes : ceux

des verbes en particulier font, i°. l’acception propre ou figurée

Ibid. 70. a. 2°. L’efpecè, par laquelle ils font ou primitif où

dérivés. 3 °. La figure, par laquelle ils font ou fimples ou cbm- ,

pofés. 40. La VOix ou forme, qui peut être a&ive , palfive où •

neutre. ç°. Les modes. 6°. Les tems. 70. Les perfonnes. 8°. La

conjugaifon. Ibid. b. | g L’analogie ou l’atiomafie. Accidens

des prépofitions. Ibid. 7 i . a. Accidens des adverbes; l ’efoèèë là

figure & la comparaîfon. Ibid. b. Accidehs dès irftferleftio’ns

Ibid. 72. à.

„■ Accident, Ètrèni- où M. dû Marûis eft tombé I. 70. S

Relevée, VIII. 705.4. Amtt erreur de ce grammairien, eiicé

quü avance dans le rnêinè article, que les prépofitions font

toutes pnmmvès & fimples. XIII. 304. 4. Accidens dés cou-

jonctions. 111. 872. b. ’

A c c id e n t , (Mujlq.) ce mot A; prend en dittérens fens.

Suppl. I. ï i 2 .1. i°. U défigrie tous les modes d’une chofe par

'bppOfirioh à là fïib'ftânce co'nfidérée àbftraêtivemént. Il pâroît

^ue nous né cônUOîflbris dans chaque chofe que lés âccidens

& que l’idée de la ftibftance n’eft , dans le fond, quela fimple*

idée àbfti-aïte de l’exiftehce. Sous ce p'oint dè vue ,• il faut

prendre gardé dé hé pas confondre lâfubftànce avëc Îéffencé.

Il foUt âüfll fe fôuvènir qùe les idées de fûbftailte &

Û’àcridèirt S font des idées abftraîtés, qui n’ont point hors de

£ous ; d’objet réel corrèfpùfidàrtt. Ibid. i t j . à. Là fùbftàncè

ne petit exiftet fèhs les accidens ; ni les accidenl fans la

ïUbftancè.*

a". Le tè'rme Hccïdent fe prend fouvent pour défifcner lés

attributs non eflçntiels d’uné chbfe : cè font dès manières d’être

tra on petit âppellermodifications àcciderttelles./éiÿ.é.Répbnfe

i l ? i l ’ fi^1 ffibftàrice peut èxifter fans fes modifications,

ou les modifications fans là (ub'fta'ncë. Ibid. 1 14. a.

3 . Qrtelqués théolbgiéhs Ont p'àrÎè d’àccidens abfolus,ôu

P une exiftence propre. Ce langage èft

3 ?¡P . S f c à m°lhs n’èntëndétit par-là les accidens

quiconfrftttit dans 1 âpplicàtiOn d’imc fob'ftancé modifiée, für

« nce auffi modifiée I dont la prèiniérè deVièfit

une nouvelle modification. Ibid. M ÎDivifibn qti’Arift'bte

1. Jt de tous les êtres ën déux claffés i là fùbftàncè 8t les

accidens : cette demiere étoit firbdiviféè en n e u f autres • de-là

les dix cathégoriès d’Ariftote. Ibid. b.

4°' Le terme accident s’emploie pour défigner le cînquienîe

univerfaux , ou la cinquième & derinere clàife des

' îb iT a a^tes métâphyfiqtiès. Énufrièration de ces claflès.

1 CCïdent , ( Logiq. ) définition de l ’âcCidèilL Deux claffes

A C C 15

’ ^flni? catl0n « m<>t en métiphÿfique. XVII.

moté. Í. «68 4 ' rC ’ n am a a : fiiftérence entre ces

A cc id en t , f Midcc. ) les ptatlcletas recommandent d'avoir

plutôt égard a la violente des accidens , qu’à la caufe de là.

maladie, i 72 .a.

Accidens arrivés à la chaffès XVI. 918. b.

A cc id en t , ( Peint. ) accidens de iumiere. m. 400. k

^■^CClj ENT l. m m é ) 1 8 accîdens Oui arrivent aux

oileaux db proiè. 1.72. a. Remedes pour les bleffiires qu’auroit

reçues le foucon, en atraquahtle milan ou le héron. Ibid. b.

^ caufe accidentelle, oppofée à

A ^ K ' í ant/ - / W 0mt,accidenteIi SSII en perfpeétive. |L 72. b.

à A m ï ï S i j. 7} g d’aCdfe P“ “

8c 1 1 HiJl- *nc' ) acclamations des hébreux

& des grecs.Eleébondeqnekrues magiftrats d’Athenes par

f e Í Trois différentes efpeces d’acclamations

ÍenStrét eós dl eSs g^éan,”érS a’u x¡ &1 d1 e s emppeeurepuIer s», Üaux afpveofiteanctl csli deuon anuésx

par les grands , & aux triomphes : celles du fénat, dont le

but étoit d honorer le prince , 8c fouvent de le flatter ■ 8c

ceiles des àffemblées des gens de lettres, à peu-près fembliles

a celles des fpeftacles. I. 73. a.

ACCLIVITAS y ( Lanpr. latin. ) fignification de ce mot*

Quelques auteurs de fortification ont employé cè mot pour

fyrionymè à tàlüd. I. 73, à.

ACCOLADE , ( JFÍJI. de la cheval. ) en quoi confiftoit cette

cérémonie. Comment elle fe pratiquoit par les rois de France,

exemple de Guillaume le conquérant, donnant l’accolade à fon

lus.privilèges de ceuxqui avoient rècu l’accolade. 1.72. b

A c co l ad e . I Mujlq J) Ibid. b. ’ '

ACCOLAGÈ , I Agricult. ) travail qui confifte à attacher

les farmens aux échalas. Inftruaions fur le tems 8c la maniere

de ce travail. 1 .73. b.

A CCO LÉ , ( B la fon ) différentes fignifications de ce mot.

Suppl. I. jrif.iz.

A c co l é , divers fens de ce mot. 1. 74. a.

ACCOLER, ( Comm.) faire en marge un trâit de plumeI

qui marque que plufieurs articles font compris dans une mêmb'

lupputatiort. Exemple. I. 74. a.

ÀCCOMM0 DAGE , ( Perruqï ) maniere d’accommddef

une tête. 1 .74. a.

ACCOMMODATION, ( Crïtiq.fdcr. ) de l’accomplifle*

ment des prophéties par accommodation. IÚ. 484.' a.

T » H ü S u a ir e ) but de l’accommOdage

des mets. Détails fur les trois accômiiioaages les plus ordinaires »

11811 > le bouilli, l’étuvée. Effets du bouilli 8c du rôti pour la.

digeftion 8c la nourriture. 1.74. b.

i. -^C^CMPAGNÉ, | Blafon ) il fe dit de quelques pièces

honorables , qui eh ont d’antres en féantes partirions. Accom-

çagnemens delà croix, du chevron, déla fafee, du pairie , &ch

Accompagné -, (Blafon) différentes fignifications 8c uiages

de ce mot. Suppl. I. 1 11| a.

ÁGNEMENT, ( Poifie lyr. ) l’accompagnement

l Aft' ^ naturei & doit être analogué au fyftême de

la4ïcUonj>ôétiqiie, dont là mufique eft une branche du côté de

iexpremon. - - . ......

1 °à ? anS ^ nararè wrps fônore , il n’y a point de fon

^ j r ple * là. voix humaine eft, en elle-même, un com-

pdléde fons , qui forment enfcmble un accord. L’emploi delà

lymphome dans l’accompagnement eft donc d’imiter le reten-

tiffement harmonieux de la voix , 8c Hele rèndre plus fenfible;

2 . Rien de plus ordinaire que d’éprouver , dans l’inftantou

on expnftie un fentiment ou ime pènfée, le befoin d’exprimer

auffi uiiè foulé d’idées qui fe croífent, de moûvemens qui jfe

combattent , d’images qui viennent en foule fe préfenterià

1 efprit. L accompagnement dévient alors le fupplément de

la voix , & fort à exprimer, non-feulement les alternativ

es ,, mais le mélange des différentes añeétions de l ’âme»'

Suppl. I. 115. b.

3°. Là déclamation, niême l.i«pius animée, a fes réticences»

dont les tems font remplis daffs l’ame , ou par des réflexions »

Ou par dés forttimefts que là parole n’exprime pas ; & l'accompagnement

fer t alors a révéler les réticences. Suppl. 1. 1 16. a.

^".Toutes les fois que, dans le pbënie lyriqùë , il s’établit

une commuiiicatiqn, Une influence réciproque entre l’ame de

1 a (fleur 8c lès objets qüi l’environnent, l’accompagnement

devient lorgane de ces objets fiippofés fenfibles.

5 . Parmi ces objets , quelques-uns ont eux*mêmes une

eipècé de voix : la fymphonie eft alors imitative ou du bruit

ou des fons , qui dans la réalité -, fe feroient entendre. On ne

üoft jamáis oublier qué la mélodie èft l’ame de l’accompa-,

gnèmèfit. Suppl. I . n 6. b.

■ A c com p a g n em en t , (Mujlq.) accompagnement for le

clavecin. Là baffe eft ordinairement lè guide de tout l’accom