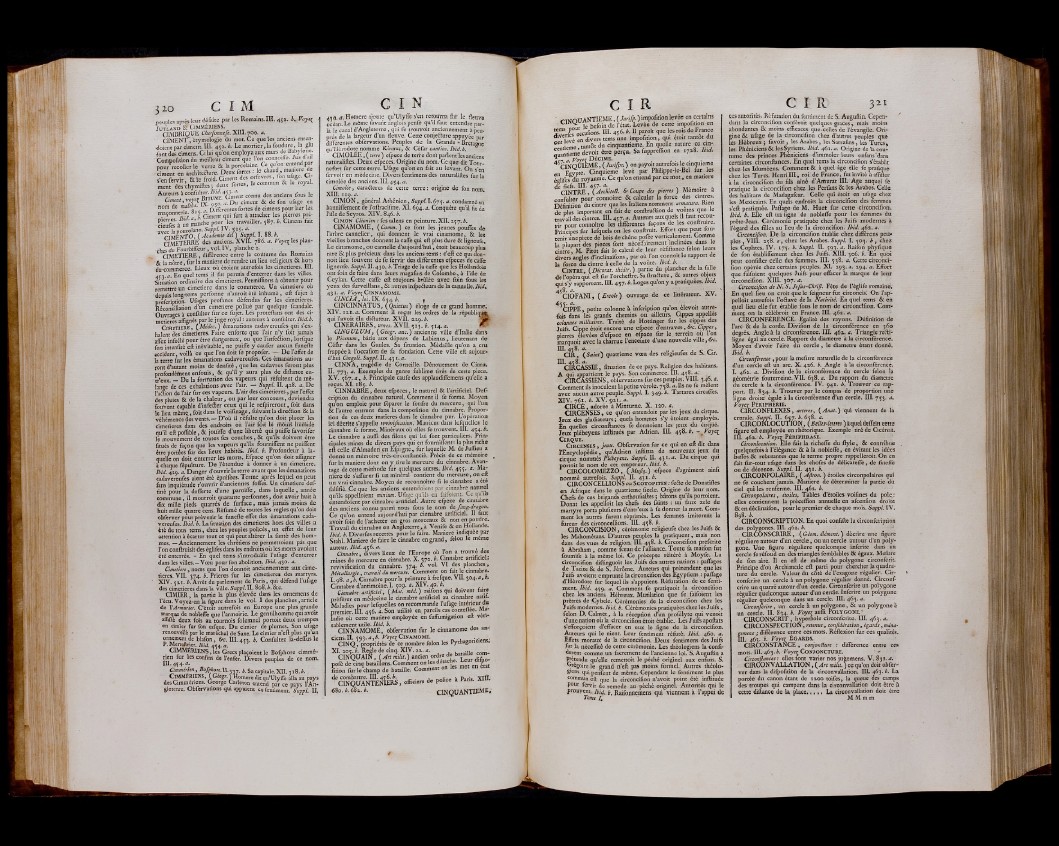

3 2 .0 C I M

peuples après leur défaite par les Romains. IK. 432. b*Voy*z

JUTLAND 8i CiMMÉRIENS.

¿IMBRIQUE Cherfonnefe. XIII. 700. a.

CIMENT, étymologie du mot. Ce que les anciens éman-

■doicnt par ciment. III. 432. b. Le mortier , 1a foudure, la glu

font des cimens. Ctlui qu’on employa aux murs «eUabyione.

Compofitiondu meilleur ciment que l’on connoifle. fos <J t

pour recoller le verre 8c la porcelauie. Ce qu on entend par

for.»

s'onfervir, & lc froid.Ciment des orfèvres, M W U

men. Teskymiïies; deux forres, le commun & le royal.

Auteurs à confulter^«4^ ;^ n[ Mnny j c! anciens fous le

Ciment .voyez oitomc. v. o&. de fon ufage ean„

nom de mal • Différentes fortes de cimens pour lier les

maçonnerie. ¿ imem q,,*, fert à attacher les pierres pré-

cieufes à un manche poulies travailler. 387. b. Cimens fait

S „ o ^ l a n o .W lV ’.323K g »

riMENTO, ( Académie del) Suppl. I. 88. b.

CIMETERRE des anciens. XVII. 786. a. Voyez les planches

du Fourbiffeur, vol. IV, planche 2.

CIMETIERE, différence entre la coütume des Romains

' 8c la nôtre, fur la maniéré de rendre un lieu religieux 8c hors

du-commerce. Lieux où étoient autrefois les cimetieres. III.

433.4. En quel tems il fut permis d’enterrer dans les villes.

Situation ordinaire des cimetieres. Permifftons à obtenir pour

remettre un cimetiere dans le commerce. Un cimetiere où

depuislong-tems perfonne n’auroitété inhumé, eft fujet à

prefeription. Ufages profanes défendus fur les cimetieres.

Réconciliation d’un cimetiere pollué par quelque fcandale.

Ouvrages à confulter fur ce fujet. Lés proteftans ont des cimetieres

aflignés parle juge royal: auteurs à confulter. Ibid. b.

CIMETIERE, (Mèdec.) émanations cadavereufes qui s exhalent

des cimederes. Faire enforte que l’air n’y foit jamais

affez infefté pour être dangereux, ou que l'infection, lorfque

fon intenfité eft inévitable, ne puiffe y caufer aucun funefte

accident, Voilà ce que l’on doit fe propofer. — De l’effet de

la terre fur les émanadons cadavereufes. Ces émanations auront

d’autant moins de denfité, que les cadavres feront plus

profondément enfouis, 8c qu’il y aura plus de diftance enjeu

x. — De la formadon des vapeurs qui réfultent du mélange

de ces exhaladons avec l’air. — Suppl. II. 428. a. De

l'action de l’air fur ces vapeurs. L’air des cimetieres, par l’effet

des pluies 8c de la chaleur, ou par leur concours, deviendra

fouvent capable d’infefter ceux qui le refpireront, foit dans

le lieu même, foit dans le voifinage,fuivant la direction 8c la

véhémence des vents.— D’où il réfulte qu’on doit placer les

cimederes dans des endroits où l’air foit le moins humide

qu’il eft poflible, 8c jouiffe d’une liberté qui puiffe favorifer

le mouvement de toutes fes couches, 8c qu’ils doivent être

fitués de façon que les vapeurs qu’ils fourniffent ne puiffent

être portées fur des lieux habités. Ibid. b. Profondeur à laquelle

on doit enterrer les morts. Efpace qu’on doit alligner

à chaque fépulture. De l’étendue à donner à un cimetiere.

Ibid. 429. a. Danger d’ouvrir la terre avant que les émanations

cadavereufes aient été épuifées. Terme après lequel on peut

fans inquiétude t’ouvrir d’anciennes foffes. Un cimetiere def-

tiné pour la deflerte d’une paroiffe, dans laquelle, année

commune, il mourroit quarante perfonnes, doit avoir huit à

dix mille pieds quarrés de furtace, mais jamais moins de

huit mille quatre cens. Réfumé de toutes les réglés qu’on doit

obferver pour prévenir le funefte effet des émanations cadavereufes.

Ibid. b. La fituatipn des cimederes hors des villes a

été de tous tems, chez les peuples policés, un effet de leur

attention à écarter tout ce qui peut altérer la fanté des hommes.

—Anciennement les chrétiens ne permettoient pis que

l’on conftruisît des églifes dans les endroits où les morts avoient

été enterrés. - En quel tems s’introduifit l’ufage d’enterrer

dans les villes. - Voeu pour fon abolition. Ibid. 430. a.

Cimetiere, noms que l’on donnoit anciennement aux cimetieres.

VII. 374. b. Prières fur les cimetieres des martyrs.

XIV. ç 21. b. Arrêt du parlement de Paris, qui défend l’ufage

des cimetieres dans la ville. Suppl. II. 808. b. 8cc.

CIMIER, la partie la plus élevée dans les ornemens de

l’écu. Voyez-en la figure dans le vol. I des planches, article

de l'Armurier. Cétoir autrefois en Europe une plus grande

marque de nobleffe que l’armoirie. Le gentilhomme qui avoît

afhftè deux fois au tournois folemnel portoit deux trompes

en cimier fur fon cafque. Du cimier de plumes. Son ufage

renouvelle par le maréchal de Saxe. Le cimier n’eft plus qu’un

ornement de blafon, 6*c. III. 433. b. Confultez là-deflus le

P. Menaftrier. Ibid. 434. a.

CIMMÉR1ENS, les Grecs plaçoient le Bofphore cimmé-

rien fur les confins de l’enfer. Divers peuples de ce nom.

111.444 a*

Cimmérien , Bofphore.IL 337. h. Sa capitale.XII. 318. b. .

CiMMERlENS, f Gtogr. YHomere dit qu’Ulyffe alla au pays

desCimmériens. George Carleton entend par ce pays l’An-

gleterrc. Obfervations qui appuient eefemimem. ilpp/. U,

C I N

433. *x. Hôfnere ajoute qu’Ulyffe s’en retourna tut le flenv»

océan. Le môme favaiit anglois penfe qu’il faut entendre par-

là le canal d’Angleterre, qui fe trouvoit anciennement à-peù*

près de la largeur d’un fleuve. Cette conjeiture appuyée par

différentes obfervations. Peuples de la Grande »■ Bretagne

qu’Hérodote nomme Rireras, 8c Céfar cantios. ïbid. b.

CIMOLÉE, (terre) efpece de terre dont parient les anciens

naturaliftes. Deux efpeces. Origine du nom.Ce que dit Tonr-

nefort fur cette terre. Ufage qu’on en fait au levant. On s’en

fervoit en médecine. Divers lentimens des naturaliftes fur la

cimolée des anciens. III. 434. a.

Cimolie, caraéteres de cette terre: origine de fon nom.

XIII’. 119. a.

CIMON, général Athénien, Suppl. L 673. a. condamné an

banniffement de l’oftracifme. XI. 694. a. Conquête qu’il fit de

Tille de Scyros. XIV. 846. b.

C imon Clèonicn : fes talens en peinture. XÎL 237. b.

CINAMOME, ( Comm. ) ce font les jeunes pouffes de

l’arbre cannelier, qui donnent le vrai cinamome, 8c les

vieilles branches donnent la caffe qui eft plus dure 8c ligneufe.

Le cinamome, ou cannelle d’aujourd’hui, étoit beaucoup plus

rare 8c plus précieux dans les anciens tems : c’eft ce qui cfon-

noit lieu fouvent de fe fervir des différentes efpeces de caffe

ligneufe. Suppl. II. 430. ¿.Triage de la caffe que les Hollandois

ont foin de faire dans leurs magafius de Colombo, à l’ifle de

Ccylan. Cette caffe eft toujours brûlée avec foin fous les

yeux des furveillans, 8c autres infpeéteurs de la cannelle. Ibid*

431. a. Voyez ClNNAMOME.

C INCIA, loi. IX. 654. b. f

CINCINNATUS, (Quintus) éloge de ce grand homme.'

XIV. 121. a. Comment il reçut les ordres de la républiqjmt

qui l’avoit élu diétaféur. XVII. 229. b.

CINERAIRES, urnes. XVII. 513. b. 314.4.

CINGULUM, ( Géogr. anc. ) ancienne ville d’Italie danS

le Picenum, bâtie aux dépens de Labienus, lieutenant de

Céfar dans les Gaules. Sa fituation. Médaille qu’on a cru

frappée à l’occafion de fa fondation. Cette ville eft aujourd’hui

Cingoli. Suppl. II. 431. a.

CINNA, tragédie de Corneille. Dénouement de Cinna.

II. 773. a. Exemples du genre fublime tirés de cette piece.

XV. 367. a , b. Principale caufe des applaudiffemens qu’elle a

reçus. XI. 183. b.

CINNABRE, deux efpeces, le naturel 8c l’artificiel. Defcription

du cinnabre naturel. Comment il fe forme. Moyen

qu’on emploie pour féparer le foufre du mercure, qui l’un

oc l’autre entrent dans la compofition du cinnabre. Proportion

de ces deux matières dans le cinnabre pur. L’opération

ici décrite s’appelle revivification. Matrices dans lefquelles le

cinnabre fe forme. Minéraux où elles fe trouvent. III. 434. b.

Le cinnabre a aufli des filons qui lui font particuliers. Principales

mines de divers pays qui en fourniffent: la plus riche

eft celle d’Àlmaden en Efpagne, fur laquelle M. de Juflieu a

donné un mémoire très-circonftancié. Précis de ce mémoire t

fur la maniéré dont on y,rire le mercure du cinnabre. Avantage

de cette méthode fur quelques autres. Ibid. 433. a. Maniéré

de s’affurer fi un minéral contient du mercure, ou eft

un vrai cinnabre. Moyen de reconnoître fi le cinnabre a été

falfifié. Ce que les anciens entendoient par cinnabre naturel

qu’ils appclloient minium. Ufage qu’ils en faifoient. Ce qu’ils

entendoient par cinnabre artificiel. Autre efpece de cinnabre

des anciens connu parmi nous fous le nom de fang-dragon.

Ce qu’on entend aujourd’hui par cinnabre artificiel. Il faut

avoir foin de l’acheter en gros morceaux & non en poudre.

Travail du cinnabre en Angleterre, à Venife 8t en Hollande.

Ibid. b. Diverfes recettes pour le faire. Maniéré indiquée par

Stahl. Maniéré défaire le cinnabre en grand, félon le même

auteur. Ibid. 436. a.________ ' , ,

Cinnabre divers lieux de PEurope ou I on a trouve des

mines de mercure en cinnabre. X. 372. b. Cinnabre artificiel:

revivification du cinnabre. 374* % Ég? ™ SMI pl?nc“Çs »

Métallurgie, travail du mercure. Comment on faitle cinnabre.

gg 98. 4, b. Cinnabre pour la peinture à frefque. VU. 304. atb.

Cinnabre d’antimoine. I. 309. à. XIV. 40. b. ,

Cinnabre artificiel, (Mat. méd.) raifons qui doivent faire

préférer en médecine le cinnabre artificiel au cinnabre naut.

Maladies pour lefquelles on recommande l’ufage »nt£rieuî! i*tt

premier. III. 436. a. Son utilité en, pareils cas conteftée. Maladie

où cette mariere employée en fuffumigation eft vén-,

tablement utile. Ibid. b.

CINNAMOME, obfervation fur le cinnamome des anciens*

U. <03.4 , ¿. Voyez C inamome. . .

CINQ, propriétés de ce nombre félon les Pythagoriciens.

XI. 204. b. Réglé de cinq. XIV. 22. a. ...

CINQUAIN, (A n milit.) ancien ordre J» ? 1“ ' S™

pofé de cinq bataillons. Comment on les détac * g

fttion fur le champ de bataille. Comment on les met en état

^ C IN Q U A N T É n I I r S , officie» de police à Pans. XIII.

680. b. 65a. i. CINQUANTIEME.’

C I R C I R 3 2 1

rmoUANTIEME, ( Jurifp. ) impofition levée en certains

i l f . je befoin de l’état. Levée de cette impofiuon en

«caftons. IU. 456. i. Il paroît que les rois de France

lf*vé en divers tems une impofiuon, qui étoit tantôt du

°™ Zme tantôt du cinquantième. En quelle nature ce cin-

fluantieme devoir être perçu. Sa fuppreflion en 1728. Ibid.

At-r a Voyez DÉCIME. . .

riÑOUlEME, ( Jurifpu ) on payoït autrefois le cinquième

«n Egypte* Cinquième levé par Philippe-le-Bel turóles

églifes du royaume. Ce qu’on entend par ce mot, en mauere

CINTRE ^Architell. & Coupe des pierres ) Mémoire à

confulter pour connoître 8c calculer la forcé des cintres.

Définition du cintre que les Italiens nomment armatura. Rien

de plus important en fait de conftruition de voûtes que le

travail des cintres. III. 437. a. Auteurs auxquels il faut recourir

pour connoître les différentes façons de les conltruire.

Principes fur lefquels 011 les conftruit. Effort que peut Í011-

tenir une piece de bois de chêne pofée verticalement. Comme

la plupart des pièces font néceffairement inclinées dans le

cintre, M. Pitot fait le calcul de leur réfiftance félon leurs

divers angles d’inclinaifons, par où l’on connoit le rapport de

la force du cintre à celle de la voûte. Ibid. b.

C intre, (Décorât, théâtr. ) partie du plancher de la falle

de l’opéra qui“ eft fur l’orcheftre.Saftrufture, 8c autres objets

qui s’y rapportent. III. 457*b- Loges qu’on y a Plaquées. Ibid.

4 îCIOFANI, ( Ercole) ouvrage de ce littérateur. XV.

* 5£ippe , petite colonne à infeription qu’on élevoit autrefois

dans les grands chemins ou ailleurs. Cippes appeüés

colonnes milliaires. Traité de Hottinger fur les cippes des

Juifs. Cippe étoit encore une efoece d’entraves, 6>c. Cippes,

pierres élevées d’efpace en efpace fur le terrein ou Ion

marquoit avec la charrue l’enceinte d’une nouvelle ville, bc.

CIk ( S a in t ) quatrième voeu des religieufes de S. Ch.

ClÂcASSIE , fituation de ce pays. Religion des habitans.

A qui appartient le pays. Son commerce. 111.438. a;-

ClRCASSIENS, obfervations fur ces peuples. VIII. 346. a.

Comment ils inoculent la petite vérole. 738. a. Ils ne fe mêlent

avec aucun autre peuple. Suppl. I. 349*b% Tartares circaffes.

XIV. 761. b. XV. 921. a.

CIRCÉ, adorée à Minturne. X. 120. a.

CIRCENSES, ce qu’on entendoit parles jeux du cirque.

Jeux des gladiateurs ; quels hommes s’y étoient employés.

Én quelles circonftances fe donnoient les jeux du cirque.

Jeux plébeyens inftitués par Adrien. III. 458. b. Voyez

C irque. . . ..

C ircenses , jeux. Obfervation fur ce qui en eit dit dans

l’Encyclopédie, qu’Adrien inftitua de nouveaux jeux du

cirque nommés Plébeyens. Suppl. II. 43 ï-*- Du cirque qui

portoit le nom de cet empereur. Ibid. b.

CIRCOLOMEZZO, (Mufiq.) efpece d’agrément ainfi

nommé autrefois. Suppl. II. 431. b.

CIRCONCELLIONS ou Scotopites : feéle de Donatiftes

en Afrique dans le quatrième fiede. Origine de leur nom.

Chefs de ces brigands enthoufiaftes j bâtons qu’ils portoient.

Donat les appelloit les chefs des faints : un faux zele de

martyre porta plufieurs d’éntr’eux à fe donner la mort. Comment

les autres furent réprimés. Les femmes imitèrent la

foreur des circonceÚions. III. 458. b.

CIRCONCISION, cérémonie religieufe chez les Juifs 8c

les Mahométans. D’autres ¡peuples la pratiquent, mais non

dans des vues de religion. TII. 438. b. Circoncifion preferite

à Abraham, comme iceau de l’alliance. Toute fa maifon fut

foumife à la même loi. Ce précepte réitéré à Moyfe. La

circoncifion diftinguoit les Juifs des autres nations : paflages

de Tacite 8c de S. Jérôme. Auteurs qui prétendent que les

Juifs avoient emprunté la circoncifion des Egyptiens : paffage

d’Hérodote for lequel ils s’appuient. Réfutation de ce fenti*

ment. Ibid. 449. a. Comment fe pratiquoit la circoncifion

chez les anciens Hébreux. Mutilation que fe faifoient les

?rêtres de Cybele. Cérémonies de la circoncifion chez les

uifs modernes. Ibid. b. Cérémonies pratiquées chez les Juifs,

félon D. Calmet, à la réception d’un profélyte qui venoit

d’une nation où la circoncifion étoit établie. Les Juifs apoftats

s’efforçoient d’effacer en eux le figne de la circoncifion.

Auteurs qui le nient. Leur fentiment réfuté. Ibid. 460. a.

Effets moraux de la circoncifion. Deux fentimens des Juifs

for la néceflitè de cette cérémonie. Les théologiens la confièrent

comme un facrement de l’ancienne loi. S. Aueuftin a

Prétendu qu’elle remettoit le péché originel aux enfans. S.

Grégoire le grand n’eft pas moins formel. Autres théologiens

qui penfent de même. Cependant le fentiment le plus

commun eft que la circoncifion n’avoit point été inftituée

pour fervir de remede au péché originel. Autorités qui le

prouvent,. Ibid. b. Raifonnemens qui viennent à l’appui de

Tome H

ces autorités. Réfutation du fentiment de S. Auguftin. Cepen- y

dant la circoncifion conféroit quelques grâces, mais moins

abondantes 8c moins efficaces que .celles de l’évangile. Ori-

jine 8c ufage de la circoncifion chez d’autres peuples que

es Hébreux; favoir , les Arabes, les Sarrafins, les Turcs,

les Phéniciens 8c les Syriens. Ibid. 461.4. Origine de la coutume

des princes Phéniciens d’immoler leurs enfans'dans

certaines circonftances. En quel tems la circoncifion s’établit

chez les Iduméens. Comment 8c à quel âge elle fe pratique

chez les Turcs. Henri HI, roi de France, fut invité àaflifter

à la circoncifion du fils aîné d’Amurat III. Aee auquel fe

pratique la circoncifion chez les Perfans 8c les Arabes. Celle

des habitans de Madagafcar. Celle qui étoit en ufage chez

les Mexicains. En quels endroits la circoncifion des femmes

s’eft pratiquée. Pafiage de M. Huet fur cette circoncifion.

Ibid. b. Elle eft un figne de nobleffe pour les femmes du

>rête-Jean. Cérémonie pratiquée chez les Juifs modernes à

’égard des filles au lieu de la circoncifion. Ibid. 462. a.

Circoncifion. De la circoncifion établie chez diffêrens pendes

, Vnl. 238. 4 , chez les Arabes. Suppl. I. 303. b , chez

es Cophtes. IV. 173. ¿. Suppl. II. 392. a. Rai fon phyfique

de fon établiffement chez les Juifs. XIII. 306. b. En quoi

peut confifter celle des femmes. III. 338. 4. Cette circoncifion

opérée chez certains peuples. XI. 293. a. 294. a. Effort

que faifoient quelques Juifs pour effacer la marque de leur

circoncifion. XIII. 307. a.

. Circoncifion de N. S. Jefus-Chrifi. Fête de l’églife romaine.’

En quel lieu on croit que le feigneur fut circoncis'. On l’ap-

pclloit autrefois l’oftavè de la Nativité. En quel tems & en

quel lieu elle fut établie fous le nom de circoncifion. Comment

on la célébroit en France. III. 462. a.

CIRCONFÉRENCE. Egalité des rayons. Définition de

.'arc 8c de la corde. Divifion de. la circonférence en 360

degrés. Angle à la circonférence. HT. 462. a. Triangle re&i-

ligne égal au cercle. Rapport du diametre à la circonférence.

Moyen d’avoir l’aire au cercle , le diametre étant donné.

Ibid. b.

Circonférence, pour la mefure naturelle de la circonférence

d’un cercle eft un arc. X. 426. b. Angle à la circonférence.

I. 462. a. Divifion de la circonférence du cercle félon la

géométrie fouterreine. VII. 638. a. Du rapport du diametre

du cercle à la circonférence. IV. 941. b. Trouver ce rapport.

H. 834. b. Trouver par le compas de ¡woportion une

ligne droite' égale à la circonférence d’un cercle. III. 733. c»

Voyez Périphérie.

CIRCONFLEXES, arteres, (Anat.) qui viennent de la

crnrale. Suppl. II. 637. b. 658. a.

CIRCONLOCUTION, ( Belles-Uitres ) à quel deffein cette

figure eft employée en rhétorique. Exemple tiré de Cicéroii.

ifi. 462. b. Voyez PÉRIPHRASE.

Circonlocution. Elle fait la richeffe du ftyle, 8c contribue .

quelquefois à l’élégance 8c à la nobleffe, en évitant les idées

baffes 8c rebutantes que le terme propre rappelleroit. On en

fait fur-tout ufage dans les chofes de délicatetie, de fiuefte

ou de décence. Suppl. II. 431. ¿.

CIRCONPOLAJRE, ( Aftron. ) étoiles circonpolaires qui

ne fe couchent jamais. Maniéré ae déterminer la partie du

ciel qui les renferme. III. 462. b.

Circonpolaires, étoiles. Tables d’étoiles voifines du pôle :

elles contiennent la précelfion annuelle en afeenfion droite

8cendéclinaifon, pour le premier de chaque mois. Suppl. IV.

898. b.

CIRCONSCRIPTION. En quoi confifte la circonfcriptioii

des polygones. III. 462. b.

CIRCONSCRIRE, ( Géom. élément. ) décrire une figuré

régulière autour d’un cercle, ou un cercle. autour d’un polygone.

Une figure régulière quelconque inferite dans un

cercle fe réfoud en des triangles femblahles 8c égaux. Mefure

de fon aire. Il en eft de même du polygone circonfcrit.

Principe d’où Archimede eft parti pour chercher la quadrature

au cercle. Valeur du côté de l’exagone régulier. Çir-

confcrire un cercle à un polygone régulier donné. Circonf-

criré un quarré autour d’un cercle. Circonfcrire un polygone

régulier quelconque autour d’un cercle. Infcrire un polygone

régulier quelconque dans un cercle. III. 463. a.

Circonfcrire, un cercle à un polygone, 8c un polygone à

un cercle. II. 834. b. Voyez aufli Po l yg o n e .*

CIRCONSCRIT, hyperbole circonfcrite. III. 463. a.

CIRCONSPECTION, retenue , confidération , égards, mina-

gemens ,* différence entre ces mots. Réflexion fur ces qualités.

III. 463. b. Voyez ÉGARDS.

CIRCONSTANCE, conjonflure : différence entre ces

mots. III. 463. b. Voyez C onjoncture. • +

Circonftances: elles font varier nos jukemens. V. 832.4.

CIRCONVALLATION, (Art milit. j ce qu’on doit obfer-

ver dans la difpofttibn de la circonvallation. ÜL 463. b. La

portée du canon étant de 1200 toifes, la queue des camps

des troupes qui campent dans la circonvallation doit être à

cette diftance de la place La circonvallation doit être

M Mm m