■

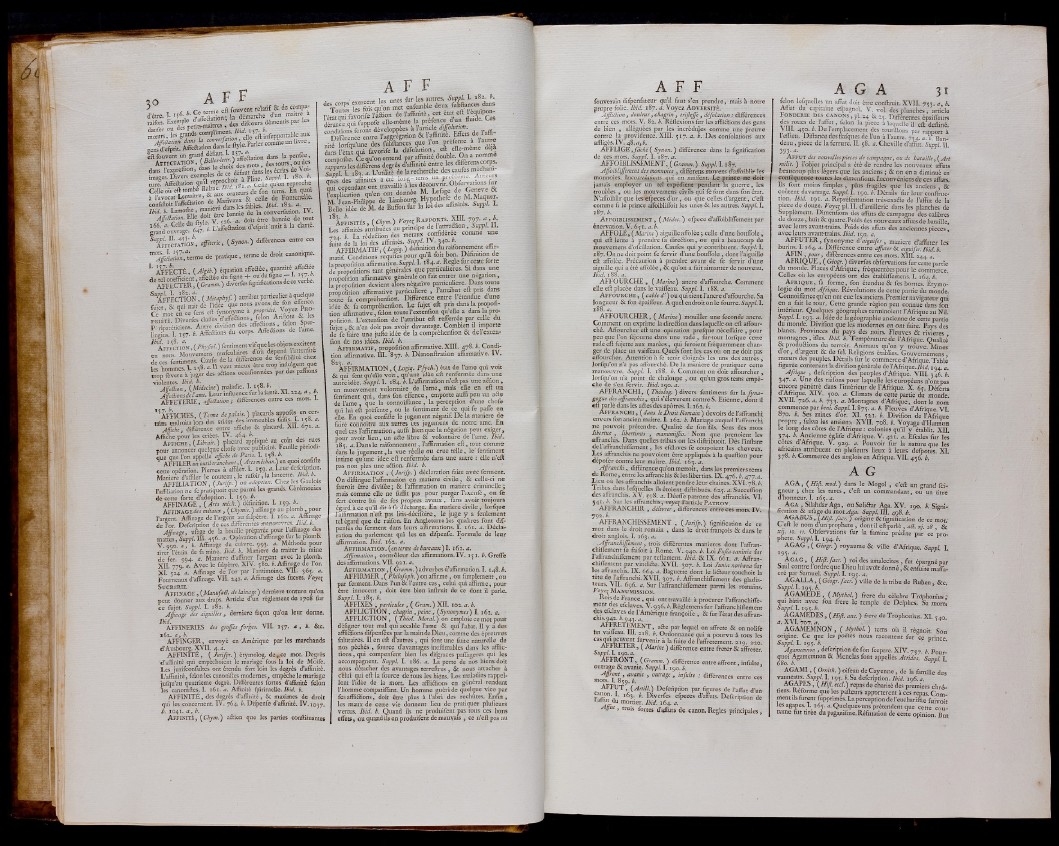

,o A F F

tfê.re. I |i| P i m S ^ S Ê B Ê Ê des difcours démentis par les

moeurs, les grands compliment ttt ■ 157^ ¿ f porraHe aux

gJ $ llÿle-'Parler comme un livre, ¡1« dans l’expreffion, dans_le & dans les écrits de V01-

images. divers exempletde ce « ¡ ¡ g g Supp, j l8o i.

ture. Affefiauon qu il reproch g. & ]le .Qn reproche

C eU e où eft tombe B.*aeu / ^ Kiire(le f<m Km s E n ™ ol

à l’avocat Leniaitre, & M - & ceue de Fontenelle.

confiftoirraffetoion f g f e g g « « i

ll i i . b. Lamothe: , maniéré to s le s converfation. 1V.

Afficiiotttm. EUe: doit ^ jg lt être bannie de tout

I p f l S I i C a u t i o n d’efprit 'nuit à la clarté.

^FECTATION, afféterie, | | | | | différences entre ces

de Prati<lu e ’ Krmede drdt Can0ni<itte

S À Ï fE C TÉ (Algih.) équation affeSée, quantité affeflée

Ce mot en ce fens eft fynonyme à propriété. Voyez FRO

p r ïf té Diverfes claffes d’affeüions, félon Annote & les

'SiidSPIisilR^® decesfentimens. Caufe delà différence de fenfibiUtè chez

les hommes 1. 138. ¿ .Il vaut mieux être trop indulgent que

trop C è^ e àjuger des aidons oecafionnèes par des pallions

violentes. Ibid.b.

M'eElïon, IMédecine) maladie. 1. xï 8-** „ ,

Affeftions de l’ame. Leur influence fur laiantè.Xl. aa4- •

AFFETERIE, affectation ; différences entre ces mots. 1.

’ ’ A f f i c h e s , (Terme W j S È p l* “ * qppofés en certains

endroits lors des criées des immeubles fadis. I. 158. a.

Affiche, différence entre affiche & placard. XII. 671.0.

Affiche pour les criées. IV. 464. i. .

A f f i c h e , (Libtoir.) placard appliqué au coin des rues

pour annoncer quelque choie avec publicité. Feuille périodique

que l’on appelle affiche de Paris. I. I <8. b.

AFFILER m outil tranchant, ( Arts mechan.) en quoi coniifte

cette opération. Pierres à affiler. I 159. a Leur deferipnon.

Maniéré d’affiler le couteau, le rafoir, la lancette. Ibti.b

AFFILIATION, (M / p .) ou adoption. Chez les Gaulois

l ’affiliation ne leprariquoit que parmi les grands. Cérémonies

de cette forte d’adoption. 1. 159.

AFFINAGE, (Arts mich.) définition. 1. 159. ».

A f f in a g e des métaux, { Chymieaffinage au plomb »pour

l’argent. Affinage de l’argent au falpêrre. I. 160. a. Affinage

de l’or. Defcription de ces différentes manoeuvres..Utd. h.

Affinage, ufage de la houUle préparée pour 1 affinage des

maries, Suffi. III. ¡ a l I Opération d’affinage fur le plomb.

V q q o . a , b. Affinage du cuivre. 993. a. Méthode pour

tirer l’étain de famine. Ibid. b. Maniéré de traiter la mine

de fer 994. a. Manière d’affiner l’argent avec le plomb.

XII. 7 7 9 ? Avec le falpêtre. XIV. 580. ¿.Affinage de l’or.

XI <24 a. Affinage de l’or par l’antimoine. VII. 365. a.

Fourneaux d’affinage. VII. g g g g Affinage des fucres. Voye^

S u c r e r ie . . , . ,

A f f i n a g e , (.ManufaR. de lainage) dermere tonture q u on

peut donner aux draos. Article d’un règlement de 1708 fur

ce fujet. Suppl I. 182. b.

Affinage des aiguilles * derniere façon quon leur donne.

Ibid. s , ___ .

AFFINERIES des groffes forges. VII. 157. a , b. &c.

162. a, b.

AFFINGER, envoyé en Amérique par les marchands

d’Ausbourg. XVII. 4. a.

AFFINITÉ, ( Jurifpr. ) étymolog. de.ee mot. Degrés

d’affinité qui empêchoient le mariage fous la loi de Moïfe.

Les jurifconfultes ont étendu fort loin les degrés d’affinité,

i affinité, félon les canoniftes modernes, empêche le mariage

jufqu’au quatrième degré. Différentes fortes d’affinité félon

les canoniftes. I. 161. a. Affinité fpirituclle. Ibid. b.

AFFINITÉ, des degrés d’affinité, & maximes de droit

qui les concernent. 1VT 764. b. Difpenfe d’affinité. IV. 1037.

b. 1041. a, b.

A f f in i t é , ( Chym.) a&ion que les parties conftituantes

A F F

WKÊËÊfi&&SÊIËÈi

nité lorfqu’une des fubftances que Ion p U a m à 1 autre

S S qui favorife la diffolution, A elle-même déjà

compofée I ! qu’on entend p a r affinité,double. On a nommé

rapports les différens degrés l affinité entre les

Suppl. I. 185. ». L’uril’né de larecherche des caufes méchant^

ques des affinités ^ ¿ S « qui cependant ont travaiUe° àt oleüs wdémcouOvrbtrf e rgv. a t i o n s fu&r.

K Ä T Ä U y P f V e M M a q a t r .

Belle i d é e  . de Buffon fur la loi des affinités. Suppl. I.

l8L L > iT f s (C hut.) VoyerR a p p o r t s . XIII. 797. a , l .

Les affinités attribuées au principe de l’atnaffion, Suppl. II.

y l 6 La réduâion des métaux confiderée comme une

fuite de la loi des affinités. Suppl. IV. 34° -^

AFFIRMATIF, (Logiq.) définition duraifonnement affir-

matif. Conditions requifes pour qu’U foit bon. Défimnon de

lapropofirion affirmative. Suppl. 1. 184. a. Regle furmette forte

de propofraons tant générales que particulières. Si dans une

propofition affirmanve générale on fiut entrer une neganon ,

fa propofition devient alors négative particulière. Dans toute

propofition affirmative particulière , latnabut eft pris dans

toute fa compréhenfion. Différence entre 1 étendue dune

idée & fa compréhenfion. Le fujet eft pris dans la propofi-

tion affirmative, félon toute l’extenfion qu’elle a dans la propofition.

L’extenfion de l’attribut eft refferrée par celle du

fujet, & n’en doit pas avoir davantage. Combien il importe

de fe faire une jufte idée de la compréhenfion & del’exten-

fion de nos idées. Ibid. b. _ i r j-

A f f i r m a t i f , propofition affirmative. X lll. 47° - % condition

affirmative. ÙI. 837. b. Démonftration affirmative. IV.

823.. a. . . . . .

AFFIRMATION, {Logiq. Pfych.) état de Tarne qui voit

& qui fent qu’elle voit, qu’une idée eft renfermée dans une

autre idée. Suppl. I. 184. b. L’affirmation n’eft pas une aôion,

un mouvement volontaire de l’ame, mais elle en eft un

fentiment qui, dans fon effence, emporte auffi peu un acte

de l’ame , que la connoiflance , la perception d’une chofe

qui lui eft préfente, ou le fentiment de ce qui fe paffe en

elle. En quoi confifte le jugement négatif. De la maniéré de

faire connoître aux autres ces jugemens de. notre ame. En

quel cas l’affirmation, auffi bierique la négation peut exiger,

pour avoir lieu, un afte libre & volontaire de Tarne. Ibid.

18 ç. a. Dans le raifonnement, l’affirmation eft, tout comme

dans le jugement,la vue réelle ou crue telle, le'fentiment

intime qu’une idee eft renfermée dans une autre : elle n’eft

pas non plus une aétion. Ibid. b.

A f f ir m a t i o n , ( Jurifp.) déclaration faite avec ferment.

On diftingue l’affirmation en matière civile, & celle-ci ne

fauroit être divifée ; & l’affirmation en matière criminelle ;

mais comme elle ne fuffit pas pour purger l’accufé, on fe

fert contre lui de fes propres aveux, fans avoir toujours

égard à ce qu’il dit à fa décharge. En matière civile, lorfque

l'affirmation n’eft pas litis-décuoire, le juge y a feulement

tel égard que de raifon. En Angleterre les qualcres font dif-

penfés du ferment dans leurs affirmations. I. 161. a. Déclaration

du parlement qui les en difpenfe. Formule de leur

affirmation. Ibid. 162. a.

A f f ir m a t i o n , {en terme de bureaux")!. 162. a.

Affirmation, contrôleur des affirmations. IV. 151. b. Greffe

des affirmations. VII. 921. a.

A f f ir m a t i o n , ( Gramm. ) adverbes d’affirmation. I. 148. b.

AFFIRMER, ( Philofoph.) on affirme, ou fimplement, ou

par ferment. Dans l’un & l’autre cas, celui qui affirme, pour

être innocent , doit être bien inftruit de ce dont il parle.

S|u ppii. IA.. 118055.. Pb.

AFFIXES î particules, ( Gram.) XIT. 102. a. b.

AFFLICTION, chagrin, peine, |Synonymes) I. 162. a.

AFFLICTION, ( Théol. Moral.) on emploie ce mot pour

dsfigner tout mal qui accable l’ame & qui l’abat. Il y a des

afflictions difpenfées par la main de Dieu, comme des épreuves

falutaires. Il en eft d’autres , qui font une fuite naturelle de

nos péchés , fource d’avantages ineitimables dans les afflictions

, qui compenfent bien les difgraces paffageres qui les

accompagnent. Suppl. I. 186. a. La perte de nos biens doit

nous détacher des avantages terreftres , & nous attacher à

cêlui qui eft la fource de tous les biens. Les maladies rappellent

l’idée de la mort. Les affligions en général rendent

l’homme compatiffant. Un homme guéri de quelque vice par

fes affligions, doit être plus à l’abri des rechutes. Enfin,

les maux de cette vie donnent lieu de pratiquer plufieurs

vertus. Ibid. b. Quand ils ne produifent pas tous ces bons

effets, ou quand ils en produifent de mauvais , ce n’eft pas au

A F F

(ouverain difpenfateur qu’il faut s’en prendre, mais à notre

propre folie. Ibid. 187. a. Voyez A d v e r s it é .

AffüÜion 3 douleur , chagrin , trijleffe , déflation : différences

entre ces mots. V. 82. ¿.Réflexions fur les affligions des gens

de bien , alléguées par les incrédules comme une preuve ■

contre la providence. XIII. 51 y. a. b. Des confolations aux

affligés. IV. 48, a, b.

AFFLIGE, fâché(Synon.) différence dans la fignification

de ces mots. Suppl. I. 187. a.

AFFOIBLISSEMENT, {Gramm.) Suppl.!. 187.

Affoiblijfement des monnoies , différens moyens d’affoiblir les

monnoies. IncouK^uie.iis qui en naiilênt. Le prince- ne doit

jamais employer un tel expédient 'pendarit la guerre, les

troubles , ou . les mouvemens civils qui fefont dans fon état.

N’affoiblir que les^efjieces d’o r , ou que celles d’argent, c’eft

comme fi le prince aifoibliffoit les unes & les autres. SûppL I.

187. b.

A f f o i b l i s s e m e n t , ( Médec. ) efpece d’affoibliffement par

énervation. V . 6ç 1. a. b.

AFFOLÉ, {Marine) aiguille affolée ; celle d’une bouffole,

qui eft lente à prendre fa direction, ou qui a beaucoup de

mouvemens d’olcillation. Caufes qui y contribuent. Suppl. I.

287. On ne doit point fe fervir d’une bouffole , dont l’aiguille

eft affolée. Précaution à prendre avant de fe fervir d’une

aiguille qui a été affolée, oc qu’on a fait aimanter de nouveau.

Ibid. 188. a.

AFFOURCHE , {Marine) ancre d’affourche. Comment

elle eft placée dans le vaiffeau. Suppl. I. 188. a.

A f f o u r c h é , ( cable d' ) ou qui tient l’ancre d’affourche. Sa

longueur & fon épaiffeur. A quel endroit on le fourre. Suppl. I.

188. a.

AFFOURCHER, ( Marine ) mouiller une fécondé ancre.

Comment on exprime la direâion dans laquelle on eft affourché.

Affourcher eft une opération prefque néceffaire , pour

peu que Ton féjourne dans une rade , fur-tout lorfque cette

rade eft fujette aux marées, qui feroient fréquemment changer

de place un vaiffeau. Quels font les cas où on ne doit pas

affourcher. Attention à fe tenir éloignés les uns des autres ,

lorfqu’on n’a pas affourché. De la maniéré de pratiquer cette

manoeuvre. Suppl. I. 188. b. Comment on doit affourcher ,

lorfqu’on n’a point de chaloupe , ou qu’un gros tems empê-

che de s’en fervir. Ibid. 190. a.

AFFRANCHI, ( Théolog. ) divers fentimens fur la fyna-

gogue des affranchis, qui s’élevèrent contre S. Etienne, dont il

eft parlé dans les aétes des apôtres. 1 .162. b.

A f f r a n c h i , {dans le Droit Romain) devoirs de l’affranchi

envers fon ancien maître. I-. 162. b. Mariage auquel l’affranchi

né pouvoit prétendre. Qualité de fon fils. Sens des mots

liber tus , libertinus , manumiffio. \ Nom que prenoient les

affranchis. Dans quelles tribus on les diftribuoit. Dès l’inftant

de Taffranehiffement, les efdaves fe coupoient les cheveux.

Les affranchis ne pouvoient être appliques à la queftion pour

dépofèr contre leur maître. Ibid. 163. a.

Affranchi, différence qu’on mettoit, dans les premiers tems

de Rome »entre les afïfancltis & les libertins. IX. 476. b. 477. a.

Lieu où les affranchis alloient pendre leur chaînes. XVI. 78. b.

Tribus dans lefquelles ils étoient diftribués. 625. a. Succeffion

des aff ranchis. XV. 598. a. Déeffe patrone des affranchis. VI.

541. b. Sur les affranchis, voye^ l'article P a t r o n .

AFFRANCHIR , délivrer, différences entre ces mots. IV.

¡ ¡ B Ë y

AFFRANCHISSEMENT , {Jurifp.) fignification de ce

mot dans le droit romain , dans le droit françois & dans le

droit anglois. I. 163. a.

Affranchijfcmcnt, trois différentes maniérés dont l’affran-

chiflement fe faifoit a Rome. V . 940* ¿* Loi Fufia caninia fur

Taffranehiffement par teftament. Ibid. & IX. 661. a. Affran-

chiffement par vindi&e. XVII. 307. b. Loi Junia norbana fur

les affranchis. IX. 664. a. Baguette dont le lideur touchoit la

tete de lWranchi. XVII. 307. b. Affranchiffement des gladia-

teurs. VIL 696. a. Sur Taffranehiffement parmi les. romains.

r M a n um is s io n .

Rois de France, qui ont travaillé à procurer l’affranchiffe-

ment des efclaves. V. 936. b. Réglemens fur Taffranehiffement

des elclaves de l’Amérique françoife , & fur l’état des affran-

chis.942. ¿^43.

. S f f n ENJ ? aj*e Par lequel on affrété & on nolife

tin vaiffeau. III. 218. ¿. Ordonnance qui a pourvu à tous les

“ f c r D A v e n ir a la fuite de l’affretement. 219. 220.

AFFRETER, ( Marine) différence entre fréter & affréter.

Suppl. 1. 190. a.

AFFRONT, {Gramm.) différence entre affront, infulte,

outrage & avanie. Suppl. 1. 190. b.

-Affront 3 avanie , outrage , infulte : différences entre ces

mots. I. Sj q . b.

De/criP«bn Par„ % lres de l’affin d’un

1 *%• H Diverfes efpeoes d affûts. Defcription de

1 a," " du mortier. Ibid. 164.*.

Mut 9 trois fortes d’affuts de canon. Réglés principales,

A G A 3t felon lefquelles un affût doit être confirait. XVII. 7x3. a , l .

Affût du capitaine efpagnol. V . vol. des planches, article

F o n d e r ie d e s c a n o n s , pl. 24 & a,. Différentes épaiffeurs

des roues de laffut, félon la piece à laquelle il eft deftiné.

y 111. 450. b. De 1 emplacement des tourillons par rapport à

Teflieit Diftance des flafques de l’un à l’autre. 754. a. b. Bandeau

, piece de la ferrure. II. 58. a. Cheville d’affùt. Suppl II

393. .

AFFUT des nouvelles pièces de campagne 3 ou de bataille, {Art

milït. ) l’objet principal a été de rendre les nouveaux affûts

beaucoup plus légers que les anciens ; & on en a diminué en

conféquence toutes les dimenlions. Inconvéniensde ces affûts.

UsA font moùis fifflples, plus fragiles que les anciens , &

coûtent davantage. Suppl. 1. 190. b. Détails fur leur conftruc-*

tion. Ibid. 191. a. Repréfentation très-exaéle de l’affut de la

piece de douze. Voyc^ pl. II. d’artillerie dans les planches de

Supplément. Dimenfions des affûts de campagne des calibres

de douze, huit & quatre. Poids des nouveaux affûts de bataille,

avec leurs avant-trains. Poids des affûts des anciennes pièces ,

avec leurs avant-trains. Ibid. 192. a.

AFFUTER, fynonyme d aiguifer , maniéré d’affuter les

burins. 1. 164. a. Différence entre affûter & aiguifer. Ibid. bf

AFIN , pour 3 différences entre ces mots. XlIL 244. a.

AFRIQUE, ( Géogr. | diverfes obfervations fur cette partie

du monde. Places d’Afrique, fréquentées pour le commerce.

Celles où les européens ont des établiflemens. I. 164. b.

A f r i q u e , fa forme, fon étendue & fes bornes. Étymologie

du mot Afrique. Révolutions de cette partie du monde.

Connoiffance qu’en ont eue les anciens. Premier navigateur qui

en a fait le tour. Cette grande région peu connue dans ion

intérieur. Quelques géographes terminoient l’Afrique ail Nil.

Suppl. 1. 193./z. Idée de la géographie ancienne de cette partie

du monde. Divifion que les modernes en ont faite. Pays des

blancs. Provinces du pays des noirs. Fleuves & rivieres

montagnes , ifles. Ibid. b. Température de l’Afrique. Qualité

& productions dû terroir. Animaux qu’on y trouve. Mines

d’or, d’argent & de fel. Religions établies. Gouvernemens,

moeurs des peuples. Détails fur le commerce d’Afrique. Table

figurée contenant la divifion générale de l’Afrique. Ibid. 194. a.

Afrique , defcription des peuples d’Afrique. VIII. 346. ¿.

347. a. Une des raifons pour laquelle les européens n’ont pas

encore pénétré dans l’intérieur de l’Afrique. X. 6ç. Déferts

Afrique. XIV. 500. a. Climats de cette partie du monde.

XVII. 726. a. b. 733. a. Montagnes d’Afrique,, dont le nom

commence par beni. Suppl. 1. 875. a. b. Fleuves d’Afrique. VI.

870. b. Ses mines d’or. XI. 521. ¿. Divifion de l’Afrique

propre, félon les anciens. XVII. 708. ¿. Voyage d’Hannon

le long des côtes de l’Afrique : colonies qu’il y établit. XII.

374. b. Ancienne éelife d’Afrique. V. 421. a. Efcales fur les

côtes d’Afrique. V. 929. a. Pouvoir fur la nature que les

africains attribuent en plufieurs lieux à leurs delpotes. XI.

378. ¿. Commerce des anglois en Afrique. VII. 45 b. b.

A G

A G A , {Hifi. mod.) dans le Mogol , c’eft un grand fei-

gneur ; chez les turcs, c’eft un commandant, ou un titre

a’honneur. I. 163. a.

A g a , Silahdar Aga, ou Selifrar Aea. XV. 190. b . Signification

& ufage du mot Aga. Suppl. ifi. 498. ¿..

^,-^1GlABUS > ( Hifl- f acr- ) origine & fignification de cemor;

G elt le nom d un prophète, dont il eft parlé , aff. xj. 28, &

xij. 10. 11. Obfervations fur la famine prédite par ce prophète.

Suppl. I. 194. b.

AGAG , ( Gcogr. ) royaume & ville d’Afrique. Suppl. L

195. a.

A g a g , ( Hifi. facr.) roi des amalecites , fiit épargné par

Saul contre 1 ordre que Dieu lui avdlt donné, 8c enluite mafia-

cré par Samuel. Suppl. 1. 193. a.

AG AL LA , ( Géogr. facr. ) ville de la tribu de Ruben, &c.

Suppl. 1. 193. b.

ÀGAMEDE , ( Mythol. ) frere du célébré Trdphonius 2

qui bâtit avec fon frere le temple de Delphes, Sa mort1

Suppl. 1. 193. b.

AGAMEDES, {Hift. anc. ) frere deTrophonius. XI. 340.

a. XVI. ^707. a. ; -

AGAMÉMNON, ( Mythol. ) tems où il régnoit. Son

origine. Ce que les poètes nous racontent fur ce prince.

Suppl. I. 193. b.

Agamemnon 3 defcription de fon feeptre. XIV. 737. b. Pourquoi

Agamemnon & Menelas font appellés Atridcs. Suppl !

680. b. r r • •

AG AM I, I Omith. ) oifeau de Cayenne, de la famille des

vanneaux. Suppl. I. 193. ¿. Sa defcription. Ibid. 196. a.

• ecc^') de charité des premiers chrétiens.

Réforme que les pafteurs apportèrent à ces repas. Comment

ils furent fupprimés. La perception de Teuchariitie fuivoit

les agapes. I. 163. <*. Quelques-uns prétendent que cette coutume

fût tirée du paganifme. Réfutation de cette opinion. But