A I I g g

- f p “!!? Î Ê È Ê S È L ouvriers en tapiifene. ï. îo6. g

T e

* 3 A igu ille' « « a , ( Ô r V ') montagne du Dauphiné. X.

«79. 4. 3 ?!?-'% . , , . j e la charrue à verfoir. 5ayp/.

Yentacage. L 207. ¿- j _ I

.ou de' bonnetkr. Gomment on les

pe-uquler. I. » 9 . u. 'Aiguilles paffe-groiTes.

^'^ÂleuïlUs à ficelle. Aiguille d’une balance. I. 209. A , I

a Z Z Î A U m ) aiguilles de l'eperon. AtgutUes de

■tré , ou de trèvier. 1. 209. 4.

A igu ille s despeintres en email. >-433-«• •

AimlUci d'effai. n . 672. 4. XVI. 443-4-

A iguilles. ( ManufaÜ. en joie) I. 209* t I

A iguilles , ( Ä / 1. une. ) ucui Jijcrmmalts é- <W « . I

■Aigibes à cheveu*, dont les femmes romames fe ferment.

I ! § | | qui fervoient à la coëffure des dames romaines.

Xyl / l l ^ , ( U C V d,s \ (G io ¥ .) à lW m l t é la pins

méridionale de l'Afrique. Il ell fort dangereux. g g | I.

^AIGUILLÉE, (Arl.michan.) préparation des aigullléos , I

dont fe fert le cordonnier pour les couture» lacées. Quatre

tems fucceftifs pour attacher la foie 1 1 aiguillée. Suppl. 1 .MI j

4. Maniéré de donner a l’aiguillée un tors un peu plus lache

dans fa longueur que dans les deux bouts. Aiguillées pour les

coutures fimples, o u i furjet. Ibid- 232.«.

AIGUILLER lafoU, (MmufAt.) cette manoeuvre défen-

due par le règlement de Piémont. 1.207. b.

AlGUILLETER, ( Marine) joindre bout a bout, her une

ehofe avec une autre , à l’aide d’un cordage. Divers cas dans

lefquels fe fait cette opération. Suppl. 1. 232. a.

AIGUILLETTE , ( lchthy. ) efpece de poiffon. V. 433. b.

A i g u i l l e t t e f nouement de V, ( Marne ) XI. 257. b.

A i g u i l l e t t e , nouer l ’ , (Maneg. ) V . 434-a-| g

A ig u i l l e t t e , ( Marine) cordage qui fert a aiguiUetter.

Différentes fortes de cordages employés à cet ufage. Suppl. I.

232.-a. Aiguillette établie au cul des poulies, pour joindre &

iaire communiquer le dormant de la manoeuvre avec la poulie.

Différence entre aiguillette 8c amarre. Ibid. b. Voyez ce der-

siier mot. 4

A iguillette , ( Canonnage ) celle dont les canonmers le

fervent pour brider les deux branches de la brague. Suppl. I.

^32. b.

AIGUILLIER, ( Communi ) ftatuts de cette communauté

établie à Paris. Sa réunion à celle des épingliers. I. 210. a.

AIGUILLON, ( InfcElol.) dans la partie pollérieure du

corps de plufieurs infeCtes. VIII. 782. a. Obfervation microf-

copique de l’aiguillon d’une abeille.'XI. 722. b.

A ig u il l o n , ( Géogr. ) petite ville de l’Agenois, au gouvernement

de Guienne. Sa iituation. Son éreCtion en duché-

pairie. Seigneurs qui l’ont poffédee. Siege de cette ville en

1346. Suppl. I. 232. b.

' AIGUISÉ , ( Blafon ) en quoi il différé du fiché. I. 210. b.

AIGUISER la pierre : voyez l’article C alamine. .

Aiguifer, allégiry amenuifer, ( Synon.) I. 356. a.

Aiguifer, voyez affiler. Différence entre affûter & aiguifer.

ï . 164. b. Pierre de Turquie à aiguifer. XVI. 75 5. a. Voyez

¿MOUDRE. ,

ATI. - ( Hifl. nau Jardinage & Mat. méd.) caraCteres de ce-

.genre de plante. Soin des cayeux de l’ail. Analyfe de l’ail. I.

'•210. b. __

A il, efpece d’ail, appellée /no/y par les anciens. X. 632. b.

■633. a. Autres efpeces connues fo.us de nom de rocambole.

XIV.311. b. Scorodoprafum.806. a.

AILE, | Critiq. facr. ) divers fens de ce mot dans la langue

/hébraïque. I. 211. a.

• A i l e , dans l’anatomie du corps humain. I. 21 x. a.

AilE | ( Ornith.) partie du corps des oifeaux. I. 211. a.

Extrait d’un mandent de M. Formey fur cette matière. Art

avec- lequel les ailes font façonnées. Ibid. b. Les ailes font

placées à l’endroit le plus commode du corps. StruCture

-des ailes. Énumération des principales parties de l’aile. Ibid.,

»12. a.

A ile , ( Infeilolog. ) ailes des infeCtes. V1IL 782. b. Des

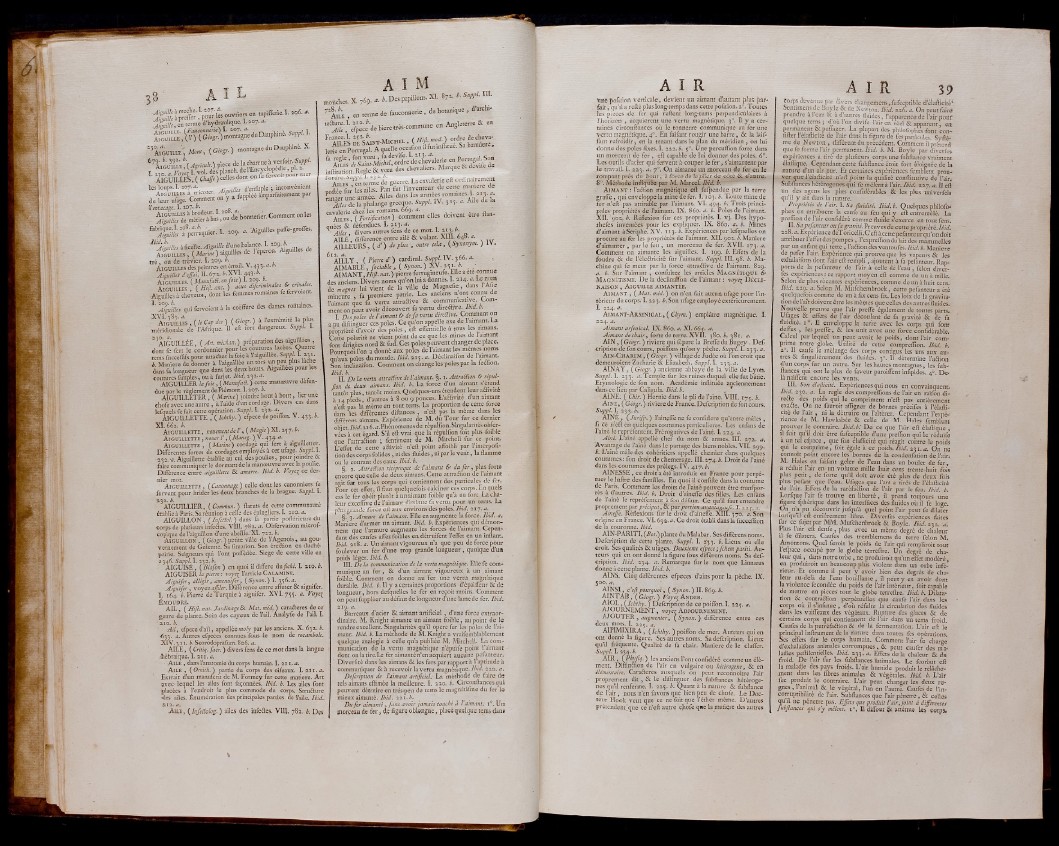

A I M

mohcl.cs. X. 769- *• *•Des PaPiUon5' 87* ' *'

7 a 4 , en terme de fauconnerie, de botanique , d'areht-

efpece de biere très-commune en Angleterre & en

France. I. 232.4. f Hi/Î. mod. ) ordre dechevainftitution.

Réglé & voeu des chevaliers. Marque c .

I ° ïS s ^ v e n ¿rme de guerre. La cavalerie eft ordinairement

ooftèe fur les ailes. Pan fut l’inventeur de cette maniéré de

ranger une armée. Ailes dans

de la phalange grecque. Suppl. IV. 313. u. Aile de la

“ £ £ , ? eues doivent être flanquées

& défendues. I. »13. «.

Ailes, dlversantresfensdeeemot.1 .2 2. 4.

AILÉ, différence.entre ailé 8c volant. X1U. 64». u.

AILLEURS, ( O de plus , outre cela, ( Synonym. ) IV.

61AILLY , ( Pierre d’ ) cardinal. Suppl. IV . 366. a.

AIMABLE , fociable , ( Synon. ) XV. 231. 4. •

AIMANT, Hifl. uat. ) pierre ferru jùneufe. Elle a ete connue

des anciens.Divers noms qu’onluia donnés.I. 214. a.Lenom

d¿magnes lut vient de la ville de Magnifie, dans 1 A fe

mineure , fa première patrie. Les anciens n ont connu de

l’aimant que la vertu attraffive 8c commumcat.ve. Comment

on peut avoir découvert fa vertu direéhve. lbtd. 4.

I Des pôles de l'aimant & de fa vertu direSlve. Comment on

a pu diftinguer ces pôles. Ce qu’on appelle axe de 1 aimant. La

propriété d’avoir des pôles, eft effenuelle a tous les aimans.

Cette polarité ne vient point de ce que les mines de 1 aimant

I font dln.èes nord 8c fud. Ces pôles peuvent changer de place.

Pourquoll’on a donné aux pôles de l’aimant les mêmes noms

I qu’aux pôles du monde. Ibid. 213. a. Déclinaifon de latmant.

I Son inclinaifon. Comment on change les pôles par la feéhon.

1 141A 4. 1

I l De la vertu attraSive de l atmant. §. I. Attradion 6- rcpnl-

I don de deux amans. Ibid. 4. La force d’un aimant s’étend

I tantôt plus, tantôt moins. Quelques-uns étendent leur activité

1 à 14 pieds, d’autres à 8 ou 9 pouces. E’a&vite d un aimant

I n’eft pas la même en tout tems. La proportion de cette force

| dans les différentes dlftances , n’eft pas la meme dans les

I différens aimans. Expérience de M. du Tour fur çqdernier

I obiet Ibid. 2i6.u.Phenomenes de répulfton.Singulantesobler-

I vées à cet égatd. S’il eft vrai que la répulfton ioit plus fotble

I que l’attraftion ; fentiment de M. Mitchell fur ce pointa

I L’efFet de cette aéiivité n’eft point affoibli par l’interpofi-

I tîon des corps folides , ni des fluides, ni par le vent, la flamme

I ou le courant deseaux../4iif.4.

g 2. Attraflion réciproque de l’aimant M du fe r , plus forte

I encore que celle de deux aimans. Cette attraction de l’aimant

I agit fur tous les corps qui contiennent des particules de fer.

I Pour cet effet, il faut quelquefois calciner ces corps. En quels

I cas le fer obéit plutôt à un aimant foible qu’à un fort. La châ-

I leur exceifive de l'aimant diminue la vertu pour un tems. La

plus grande force eiî aux environs des pôles. Ibid. 217. a.

§. 3. Armure de l’aimant. Elle en augmente la force. Ibid. a.

Maniéré d’armer un aimant. Ibid. b. Expériences qtii démontrent

que l’armure augmente les forces de l’aimant. Cepen- •

dant des caufes affezfoibles en. détruifent l’effet en un initanr.

Ibid. 2x8. a. Un aimant vigoureux n’a que peu de force pour

foulever un fer d’une trop grande longueur , quoique d’un

poids léger. Ibid. b.

III. De la communication de la vertu magnétique. Elle fe communique

au fe r , & d’un aimant vigoureux à un aimant

foible. Comment on donne au fer une vertu magnétique

durable. Ibid. b. Il y a certaines proportions d’épaiffeur & de

longueur, hors deiquelles le fer en reçoit moins. Comment

on peut fuppléer au défaut de longueur d’une lame de fer. Ibid.

2to. a. . .

Barreaux d’acier & aimant artificiel , d’une force extraordinaire.

M. Knight aimante un aimant foible, au point de le

rendre excellent. Singularités qu’il opere fur les pôles de l’ai-

manr. Ibid. b. La méthode de M. Knight a vraifemblablement

quelque analogie à celle qu’a publiée M. Mitchell. La communication

de la vertu magnétique n’épuife point l’aimant

dont on la tire.Le fer aimanté n’en acquiert aucune pefanteur.

Diverfité dans les aimans & les fers par rapport à l’aptitude à

communiquer & à recevoir la vertu magnétique. Ibid. 220. a.

Defeription de F aimant artificiel: La méthodé de faire de

tels aimans eitimée la meilleure. I. 220. b. Circonftances qui

peuvent détruire en très-peu de tems le magnétifme du fer le

mieux aimanté. Ibid. z z i.b .

Du fer aimanté, fans avoir jamais touché à l’aimant. l°. Un

morceau de fer, dp figure oblyngue, placé quelque tems dans

A I R AIR 39 \me polïtioft verticale, devient un aimant d’autant plus parfait

, qu’il a refté plus long-temps dans cette pofition. 20. Toutes

les pièces de fer qui relient long-tems perpendiculaires à

l’horizon , acquièrent une vertu magnétique. 30. Il y a certaines

circonftances où le tonnerre communique an fer une

vertu magnétique. 40. En faifant rougir une barre, & la laif-

fant refroidir, en la tenant dans le plan du méridien, on lui

donne des pôles fixes. I. 222. b. 30. Une pereuflion forte dans

un morceau de fer , eft capable de lui donner des pôles. 6°.

Les outils d’acier qui fervent à couper le fer , s’aimantent par

le travail. I. 223. a. 70. On aimante un morceau de fer en le

rompant près du bou t, à force de le plier de côtéScA autre.

8°. Méthodé indiquée par M. Marcel. Ibid. b.

A im a n t : l’aétion magnétique eft fuipendue par la terre

sraffe, qui enveloppe la mine de fer. 1. 103. b. Toute mine de

1er n’eft pas attirable par l’aimant. VI. 494. b. Trois principales

propriétés de l’aimant. IX. 860. a. b. Pôles de l’aimant.

XII. 9023. b. Réflexion fur ces propriétés. I. vj. Des hypo-

zhefes inventées pour les expliquer. IX. 860. a. b. Mines

¿ ’aimant àSeriphe. XV. 113. b. Expériences par lefquelles on

procure au fer les propriétés de l’aimant. XIl.- 902. b. Maniere

d’aimanter , par le feu , un morceau de fer. XVII. 173. <7.

Comment on aimante les aiguilles. I. 199. b. Effets de la

foudre & de l’éleftricité fur l’aimant. Suppl. III. 98. b. Machine

qui fe meut par la force attraétive de l’aimant. 829.

u. b. Sur l’aimant , confultez les articles M ag n é t iq u e 6*

M agnét isme. De la déclinaîfon de l’aimant : voyez D éclin

a iso n , A ig u il le a im a n t é e .

A im an t , ( Mat. méd. ) on n’en fait aucun- ufage pour l’intérieur

du corps.' I. 223. b. Son ufage employé extérieurement.

1. 224. a.

A imant-A rsen ica l , ( Chym. ) emplâtre magnétique. I.

224.- <7,

Aimant arfenical. IX. 860. a. XI. 66j- a.

Aimant de chair, forte de terre. XVII. 380. b. 381. <z.

A IN , ( Géogr. ) riviere qui fépare la Breffe du Bugey . De feription

de fon cours, poiflons qu’on y pêche. Suppl. 1. 233. a.

A in-C h a r em , ( Géogr. ) village de Judée où l’on croit que

demeuroient Zacharie & Euzabetn. Suppl. I. 233. a.

A IN A Y , ( Géogr. ) ancienne abbaye de la ville de Lyoti.

Suppl. I. 233. a. Temple fur les ruines duquel elle fut bâtie.

Etymologie de fon nom. Académie inftituée anciennement

dans ce lieu par Caligula. Ibid. b.

AINE: ( Chip. ) Hernie dans le pli de l’aine. VÎII. 175. b.

A in e , ( Géogr. ) riviere de France. Defeription de fon cours.

Suppl. I. 233. b.

AINÉ , I Jurifp, ) l’aîneffe ne fe confidere qu’entre mâles,

ii ce n’eft en quelques coutumes particulières. Les enfans de

l ’aîné le représentent. Prérogatives de l’aîné. I. 224. a.

Aîné. L’aîné appelle chef du nom & armes. III. 272. a.

Avantage de l’aîné dans le partage des biens nobles. VII. 299.

b. L’aine mâle des cohéritiers appcllé chemier dans quelques

coutumes : fon droit de chemerage. III. 274. b. Droit de l’aîné

dans les coutumes des prélegs. IV. 417. b.

AINESSE, ce droit a été introduit en France pour perpétuer

le juftre des familles. En quoi il confifte dans la coutume

de Paris. Comment les droits de l’aîné peuvent être tranfp.or-

tés à d’autres. Ibid. b. Droit d’aîneffe des filles. Les-enfans

de 1 aine le repréfentent à fon. défaut. Ce qu’il faut entendre

proprement par préciput, & par portion avantaeeufe. I. 2 2 y. a. '

Ainejfe. Réflexions fur le droit d’aîneffe. aITI. 370. a. Son

Origine en France. VI. 692. a. C e droit établi dans la fucceflion

de la couronne. Ibid.

AIN-PARITI, (Bot.) plante du Malabar. Ses différens noms.

Defeription de cette plante. Suppl. I. 2*33. b. Lieux où elle

croît. Ses qualités &ufages. Deuxième efpece ¡fchem pariti. Auteurs

qui en ont donné la figure fous différens noms. Sa defeription.

Ibid. 234. a. Remarque fur le nom que Linnæus

donne à cette plante. Ibid. b.

AINS. Cinq différentes eipeces d’ains pour la pêche. IX.

,500. a.

AINSI, c’eft pourquoi, ( Synon. ) II. 869. b.

A IN T A B , ( Géogr. ) Voyez A ndeb.

A IO L , ( lchthy. ) Defeription de ce poiffon. I. 22?. a.

AJOURNEMENT, voyez A djournement.

AJOUTER , augmenter, | Synon. ) différeuce entre ces

deux mots. I. 225. a.

A1PIMIXIRA, ( lchthy. ) poiffon de mer. Auteurs qui en

ont donné la figure. Ses autres noms. Sa defeription. Lieux

qu’il fréquente. Qualité de fa chair. Maniere de le claffer.

Suppl. 1. 234. b.

AIR , (Phvfiq. ) les anciens l’ont confidéré comme un élément.

Diftinction de l’air en vulgaire ou hétérogène, & en

élémentaire. Carafteres auxquels on peut reconnoître l’air

proprement dit , & le diftinguer des fubftances hétérogènes

qu’il renferme. I. 225. b. Quant à la nature & fubftance

de l’air, nous n’en favons que bien peu de cliofe. Le Docteur

Hook veut que ce ne foit que l’éther même. D ’autres

prétendent’que ce n’eft autre ehofe que la matière des autres

Corps devenue par dvers changeriictts, fufceptlbîe d’èlaÜicité1

Sentimens de Boy le & de Newton. Ibid. 22 6. a. On peut faire

prendre à 1 eau & à d’autres fluides, l’apparence de l’air pouf

quelque tems ; d ou 1 on divife l’air en réel & apparent en

Kfttlanent.&pafliger. La plupart des philofophes font coït-

iliter 1 élaiticite de 1 air dans la figure de fes particules: Syftê-1

me de Newton , différent du précédent. Comment il prétend

que fe forme l’air permanent. Ibid, b, M. Boyle par diverfes

expériences a tiré de plufieurs corps une fubftance vraiment

élaftique: Cependant cette fubftance étoit fort éloignée de la

nature d’un air pur. Er certaines expériences femblent prou-1

ver que i’éiaihcité n’eft point la qualité conftitutive de l’air.-

Subïtences hétérogènes qui fe mêlent à l ’air. Ibid. 227. a. Il eft

un des agens les plus confidérables & les phis univerfels

qu’il y ait dans la nature.

Propriétés de l air. I. Sa fluidité\ Ibid. b. Quelques philofo-*

plies en attribuent la caule au feu qui y eft entremêlé. La

prellion de l’air confidéré comme fluide s’exerce en tout fens.

H. Sape fauteur ou fa gravité. Preuves de cette propriété. Ibidt.

228.a. Expérience deToriceUi.C’cftàcettepelanteurCTu’on doit

attribuer l’effet des pompes, l’exprefliondulaitdes mammelles

par un enfant qui tette, l’aétion desventoufes.lW: b. Maniéré

de pefer l’air. Expérience qui prouve que les vapeurs & les

exhalaifons dont l’air eft rempli | ajoutent à fa peianteur. Rapports

de la pefanteur de l’air à celle clé l’eau , félon diverfes

expériences : ce rapport moyen eft comme de un à mille.

Selon de plus récentes expériences, comme de un à huit cens.

Ibid. 229. a. Selon M. Mufchembroek, cette pefanteur a été

quelquefois comme de un à fix cens fix. Les loix de la gravita^

ti°n de l’ah doivent être les mêmes que celles des autres fluides.

Nouvelle preuve que l’air preffe également de toutes parts«

Ufages & effets de l’air découlant de fa gravité & de fa

fluidité. 1 °. Il enveloppe la terre avec les corps qui font

dellus , les preffe, & les unit avec une force confidérable.

Calcul par lequel on peut avoit le poids, dont l’air comprime

notre globe. Utilité de cette compreîïion. Ibid. b.

20. Il caufe le mélange des corps contigiis les uns aux autres

& finguliérement des fluides. 30. Il détermine l’aétion

d’un corps fur un autre. Sur les hautes montagnes, les fubftances

qui ont le plus de faveur paroiffent infipides. 40. Delà

naiffent encore les vents.

III. Son élafiïcité. Expériences qui nous en convainquent«

Ibid. 230. a. La réglé des comprenions de l’air en raifon di-

reéle des poids qui le compriment n’eft pas entièrement

exaéle. On ne fauroit afligner de bornes précifes à l’élafti-

cité de l’air , ni la détruire ou l’altérer. Cependant l’expérience

de M. Hawksbée & celle de M. Haies femblent

prouver le contraire. Ibid. b.’ De ce que l’air eft élaftique ,

il fuit au’il doit être fufceptible d’une preflion qui le réauife

à 1111 tel efpace , que fon elafticité qui réagit contre -le poids

qui le comprime, foit égale à ce poids. Ibid. 231 .a. On ne

connoît point encore les bornes de la condenlation de ,1’air«

M. Haies en faifant geler de l’eau dans un boulet de fer,

a réduit l’air en- un volume mille huit cen? trente-huit fois

plus petit, de forte qu’il doit avoir été plus de deux fois

plus pefanr que l’eau. Ufàges que l’art a tirés de l’élafticité

de l’air. Effets de la raréfaction de l’air par le feu. Ibid. b,

Lorfque l’air fe trouve en liberté, il prend toujours, une

figure fphérique dans les interitices des. fluides où il fe loge.

On n’a pu découvrir jufqu’à quel point l’air peut fe dilater

lorfqu’il eft entièrement libre. Diverfes expériences faites

fur ce fujet par MM. Mufchenbroek 8c Boyle. Ibid. 232. a.

Plus l’air eft denfe, plus avec un même degré de chaleur

il fe dilatera. Caufes des tremblemens de terre félon M.

Amontons. Quel feroit le poids de l’air qui rempliroit tout

l’efpace occupé par le globe terreftre. Un degré de cha*

leur q ui, dans notre orbe, ne produiroit qu’un effet modéré,

en produiroit un beaucoup plus violent dans un orbe inférieur.

Et comme il peut y avoir bien des degrés de chaleur

au-delà de l’eau bouillante , il peut y en avoir dont

la violence fecondée du poids.de l’air intérieur, foit capable

de mettre en pièces? tout le globe terreftre. Ibid. b. Dilatation

& contraftion perpétuelles que caufe J’air dans les

corps où il s’infinue, d’où réfulte là circulation des fluides

dans les vaifleaux des végétaux. Rupture des glaces & de

certains corps qui contiennent de l’air dans un tems froid.

Caufes de la putréfaCtion & de la fermentation. L’air eft le

principal inftrument de la nature dans toutes fes opérations.

Ses effets fur le corps humain. Comment l’air fe charge"

d’exhalaifons animales corrompues , & peut caufer des maladies

peftilentielles. Ibid. 233. a. Effets delà chaleur 8c du

froid. De l’air fur les fubftances Animales, Le feorbut eft

la maladje des pays froids. L’air humide produit le relâchement

dans les fibres animales & végétales: Ibid, b. L’air

fec produit le contraire. L’air peut changer les deux régnés

, ranimai 8c le végétal, l’un en l’autre. Caufes de l’incorruptibilité

de l’air. Subftances que l’air pénétré, 8c celles

Tu h ne pénétré pas. Effets que produit l ’air-, joint à différentes

Jubftances qui s’y mêlent, i°, U diffout 8c atténue les corps«