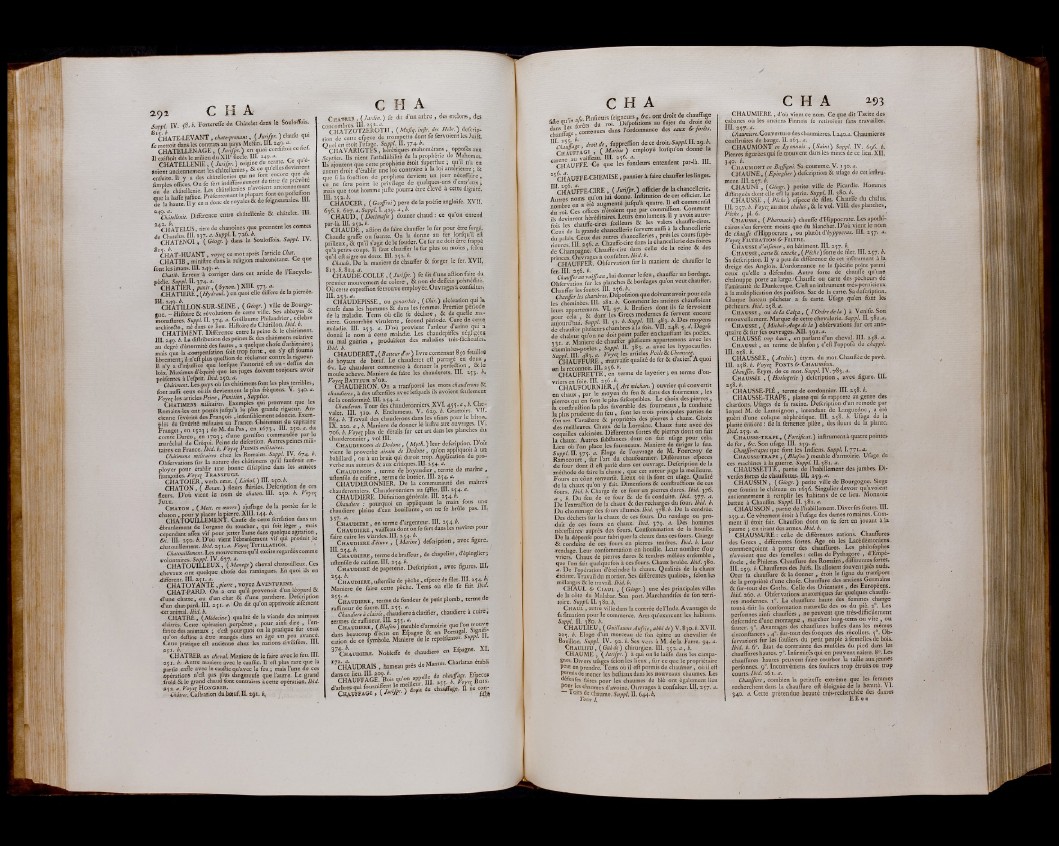

292 C H A

SuppL IV. ¿8. i. Foriercfle du Chàtelet dam le SeuloSois.

Ê1 ¿HATE-LEVANT , chatc-pnuunt, (Jurifpr. ) cÎanfc qui

fe mettoit dans les contrats au pays Meffin. III. » «•

CHATELLENAGE , (Jurifpr.) en quoi conWloit ce net.

Il exidoit dès le milieu du XII' fiecle. III. »49-a' c ,,

enfuite. 11 y a des diâtellen es qui

Amples offices. On

qiicln M t a Prlfeïtemënt [anlimart font en poffellion

de la haute. 11 y en a donc de royales tic de feigneunales. 111.

■4S £ / fe i" Différence entre châtellenie & chàtelet. III.

^CHATELUS, titre de chanoines que prennent les comtes

de Chatclus. III. 137- 4. Suppl. I. 716. b.

CHATENOI, ( Geogr. ) dans le Souloffois. Suppl. IV.

Sl^HAT-HUANT, voyez ce mot après l’article Chat.

CHATIBI miniftre dans la religion mahométane. Ce que

font les imans. 111.149. a. .

CAtfwt. Erreur à corriger dans cet arucle de 1 Encyclopédie.

SuppLU. 374. a. |

CHATIER, punir, (Symwi. ) XIII. <73. <*• .

CHATIERE, (Hydraul. ) en quoi elle différé de la pierrôe.

H CHATILLON-SUR-SEINE, ( Gcogr. ) ville deBourgo-

•ne - Hiftoirc & révolutions de cette ville. Ses abbayes oc

monafleres. Suppl. II. , 74- ^Guillaume Phihmdr.e r ,j;a e^e

architeâe, né dans ce lieu. Hiftoirc de Chatillon. Ibid-b.

CHATIMENT. Différence entre la peine oc le châtiment.

III. 140. b. La diftributîon des peines 8c des châtimens relative

au degré d’énormité des fautes, a quelque chofe d arbitraire -,

mais que la compenfation foit trop forte, on s y elt tournis

librement-, ilm’eft plus queftion de réclamer contre la ngueur.

Il n’y a d’injuftice que lorfque l’autorité eft au - deffus des

loix. Maximes d’équité que les juges doivent toujours avoir

préfentes à l’efprit. Ibid. 250. a. , , .

Châtiment.Les pays où les châtimens font les plus terribles,

font aufli ceux ouiU deviennent le plus fréquens. y. 340. *.

Voyer les articles Peine , Punition , Supplice.

CHATIMENS militaires. Exemples qui prouvent que les

Romains les ont portés jufqu’à la plus grande rigueur. Ancienne

févérité des François, infenfiblcment adoucie. Exemples

de févérité militaire en France. Châtimens du capitaine

Franeet, en 1513 ; de M. du Pas, en 1673, III. 250. g du

comte Darco, en 1703 ; d’une garmfon commandée parle

maréchal de Créqni. Peine de defertion. Autres peines mih-

taires en France. Ibid. b. ¡ ¡ ¡ ¡ | Peine s militaires.

Châtimens militaires chez les Romains. Suppl. IV. 674. b.

Obfervations fur la nature des châtimens qu’il faudrait employer

pôur établir une bonne difcipline dans les armées

françoiles. Voyez T ransfuge.

CHATOIER, verb. neut..( Luhol. ) III. 2 50. b.

CHATON, ( Botan. ) fleurs ftériles. Defcription de ces

fleurs. D’où vient le nom de chaton. III. 150. b. Voye$

C haton , ( Met t. en ceuvre ) ajuftage de la portée fur le

chaton , pour y placer la pierre. XIII. 144* % .

CHATOUILLEMENT. Caufe de cette fenfimon dans un

ébranlement de l’organe du toucher, qui foit léger , mais

cependant affez v if pour jetter l’ame dans quelque agitation,

bc. III. 150. b. D’ou vient l’ébranlement vif qui produit ;le

chatouillement. Ibid. 251. a. Vvyez T itillation.

Chatouillement. Les mouvemens qu il excite regardes comme

volontaires. Suppl. IV. 637. a.

CHATOUILLEUX, ( Manege) cheval chatoudleux. Ces

chevaux sont quelque chofe des ramingues. En quoi ils en

.différent. III. aç*- <*•

CHATOYANTE, pierre, voyez A venturine.

CHAT-PARD. On a cru qu’il provenoit d un léopard et

d’une chatte, ou d’un chat 8c d’une panthere. Defcription

d’un chat-pard. IIL 251.*. Ou dit qu’on appnvoife aifément

cet animal. Ibid. b.

CHÂTRÉ, (Médecine) qualité de la viande des animaux

châtrés. Cette ' opération perpétue^, pour ainfi dire , 1 enfance

des animaux ; c’cft pourquoi on la pratique fur ceux

qu’on deftinc à être mangés dans un âge un peu avancé.

Cette pratique eft ancienne chez les nations civilifees. III.

açï* b.

CHATRER un cheval. Maniéré de le faire avec le feu. III.

251. b. Autre maniéré avec le cauftic. Il eft plus rare que la

parue enfle avec le cauftic qu’avec le feu ; mais l’une tfe ces

opérations n’eft pas plus oangereufe que l’autre. Le grand

froid 8cle grand chaud font contraires à cette opération. Ibid.

a j i . a. Voyez Hongrer.

Châtrer. Caftration du boeuf. IL 291. b%

C H A

CHATRER , (jardin. ) fe dit d’un arbre , des melons, dç?

C°CHATZOTZe1iOTII , ( Mufiq. injlr. des Hcbr. ) deferip-

tion de cette efpece de trompette dont fe fervoient les Juifs.

Quel en étoit l’ufage. Suppl. II. 374- f-

CHAVARIGTES, hérétiques mahométans, oppolcs aux

Scythes. Us nient l’infaillibilité de la prophétie de Mahomet.

Us ajoutent que cette prophétie étoit fuperfluc ; qu il n a eu

aucun droit d’établir une loi contraire à la loi antérieure ; 8c

que fi la fonftion de prophète devient un jour néceffaire ,

ce ne fera point le privilège de quelques-uns d entr eux \

mais que tout homme jufte pourra être éleve a cette dignité.

CHAUCER, ( Geoffroi ) pero de la poéfie angloife. XVII.

636. b. 627. a. Suppl. I. 4*9- a>b. ,

CHAUD, ( Docimafie ) donner chaud : ce quon entend

par-là. 111. 2-52. b. ,

CHAUDE, aétion de faire chauffer le fer pour etre forge.

Chaude graffe ou fuante. On la donne au fer lorfqu ¡1 eft

pailleux, 8c qu’il s’agit de le fonder. Ce fer ne doit etre frappe

qu’à petits coups. 11 faut chauffer le fer plus ou moins, fclon

qu’il eft aigre ou doux. lll. 252. é.

Chaude. De la maniéré de chauffer 8c forger le fer. XVII,

1 CHAUdÊ-COLLE , ( Jurifpr.) fe dit d'une aflion faite du

premier mouvement de colere , & non de deffein prémédite.

Où cette expreffion fé trouve employée. Ouvrages'à confulter,

CHAUDEPISSE, 011 gonorrhee , ( Chir.) ulcération qui la

caufe dans les hommes & dans les femmes. Premier période

de la maladie. Tems où elle fe déclare , 8c de quelle maniéré.

Gonorrhée virulente , fécond période. Cure de cette

maladie. III. 253. a. D’où provient l’ardeur d’urine qui à

donné le nom à cette maladie. Les chaudepiffes négligée*

ou mal guéries , produifent des maladies très-fâcheufes.

Ibid. b. . . r ...

CH AU DERET, ( Batteur £ or) livre contenant 850 feuilles

de boyaux de boeuf. Le chauderet eft partagé en deux >

Oc. Le chauderet commence à donner la perfection, 8c le

moule achevé. Maniéré de faire les chauderets. III. 253. b,

Voyer B a t t e u r d’OR. , , , , 0

CHAUDERON. On a tranfporté les mots chauderons et

chaudières, à des uftcnfiles avec lefquels ils avoient feulement

de la conformité. III. 254. a.

Chauderon. Tour des chauderonniers.XVI. 45j.a ,b . Uie-

valet. III. 310. b. Enclumeau. V. 629. b. Grattoirs. VII.

864. b. Travail des chauderons dans les ufines pour le laiton.

IX. 220. a , b. Maniéré de donner le luftre aux ouvrages. IV.

706. b. Voyez plus de détails fur cet art dans les planches du

chauderonnier, vol III. . . . . -i, .

C hauderons de Dodone, (Myth. )leur defcription. D ou

vient le proverbe airain de Dodone, qu on appliquoit à un

babillard , ou à un bruit qui duroit trop. Application du proverbe

aux auteurs 8c aux critiques. 111.254. a.

C hauderon , terme de boyaudier, terme de marine ,

uftenfile de cuifine, terme de bottier. III. 254. a. K ;•

CHAUDERONNIER. De la communauté des maîtres

chauderonnicrs. Chauderonniers au fi/Het. III. 254. a.

CHAUDIERE. Définition générale. III. 2 5 4 - f-

Chaudière : pourquoi en appliquant la main fous une

chaudière pleine d’eau bouillante, on ne fe brûle pas. IL

^^Chaudière, en terme (Targenteur.III. 254.b. _

C haudière , vaiffeau dont onfe fert dans les navires pour

faire cuire les viandes. III. 254. b.

CH AUDIERE (Tétuvc , ( Marine) defcription, avec figure.

C haudière , terme de braffeur, de chapelier, d’épinglier;

uftenfiledecuifine.lll. 254. b.

C haudière de papeterie. Defcription, avec figures. 111«

2 ÎC h Âudiere, uftenfile de pêche, efpece de filer.

Maniéré de faire cette pêche. Tems ou elle fe fait. Ibid.

2<i C h a u d iè r e , terme de fondeur de petit plomb, terme de

raffineurdefucre.III. 25c. ii. „x

Chaudière à clairée, chaudière à clarifier, chaudière à cuire,

termesderaffineur.III.255.il. ft ♦y.rtiivte

CHAUDIERE, ( Blafon ) meuble d armoine que 1 on trouve

dans beaucoup d’écus en Efpagne & en Portugal g

cation de ce lymbole. Maniéré de le repréfenter. S pp •

374C h 4UDIER£. Noblcffe de chaudière en Efpagne. XI.

I7CHAUDRAIS , hameau prè» de Man.«. Charla.au érabli

f e dc £ha^ -

C H A

.. ,,r„ Pluficursfeigneurs, «•£. ont droit de chauffage

fdle qu '» du roi DUjiofiüoiB au fujet du droit de

chauffage, contenues dans l’ordonnance des taux &■ forcir.

, droit de, fuppreffion de ce droit. 5«ppi II. n9. i.

c S fM O E , ( Marine ) employé lorfqu on donne la

carene au vaiffeau. 111. 156. <r.

CHAUFFE. Ce que les fondeurs entendent par-là. III.

XHÀUFFE-CHEMISE, pannler à faire chauffer les linges.

11 CHAUFFE-CIRE , (Jurifpr.) officier de la chancellerie.

Autres noms qu’on lui donne, lnflitution de cet officier. Le

nonibrc en a é°é augmenté juftpt’à quatre. 11 eft commenfa

.lu roi Ces offices ifétoient que par commiffion. Comment

Us devinrent héréditaires. Leurs émolumens: 11 y avoir autrefois

1« chauffe-cires fcelleurs & les valets chauffe-cires

Ceux de la grande chanceUerie fervent auffi a la chancellerie

du palais. Ceux des autres chancelleries, près les cours fupé-

rieures III. a(6- 4. Chauffe-cire dans la chancellerie des foires

de Champagne. Chauffe-cire dans celle de la reine & des

Pr C H A U F F ^ SObfervation fur la maniéré de chauffer le

ZaifTeau, lui donner le feu, chauffer un hordage.

Obfervation fur Us planches & bordages qu’on veut chauffer.

Chaufferlesfoutes.nl. 256.^ |

Chaufferies chambres. Difpofition que doivent avoir pour cela

les cheminées. III. a8t.é. Comment les anciens chauffo.ent

leurs appartemens. VL 9® Braf.çrs don. ds fe fervoient

pour cela , & donf les Grecs modernes fe fervent encore

aujourd’hui. Suppl. II. 1 « J Ï I Z

de chauffer plufieurs chambres à la fois. VH. 148. 5. d. Degré

de chaleur qu’on ne doit point paffer en chauffant les poeles.

art 4 Maniéré de chauffer plufieurs appartemens avec les

cheminées-poèlcs , Suppl. IL 3» «. avec les hypocaufles.

Suppl.. III. 483. «. » 1« àmfJsi f 0“ “ .

CHAUFFURE , mauvaife qualité de fer 8c d acier. A quoi

on la reconnoît. III. 256. é. . . . „

CHAUFRETTE, en terme de layetier ; en terme d ouvriers

en foie. III. a5^- % ■ , , . .

CHAUFOURNIER, {Art mechan. ) ouvrier qui convertit

en chaux par le moyen du feu 8c dans des fourneaux, les

pierres qui en font le plus fufceptibles. Le choix des pierres,

la conftruftion la plus favorable des fourneaux, la conduite

la plus prudente du feu , font les trois principales parties de

fon art. CaraÛere 8c propriétés des pierres à chaux. Choix

des meilleures. Chaux de la Lorraine. Chaux faite avec des

coquilles calcinées. Différentes fortes de pierres dont on fait

la chaux. Autres fubftances dont on fait ufage pour cela.

Lieu où l’on place les fourneaux. Maniéré de diriger le feu.

Suppl. II. 375. i Éloge de l’ouvrage de M. Fourcroy de

Ramecourt, fur l’art du chaufournier. Différentes cfpeces

de four dont il eft parlé dans cet ouvrage. Defcription de la

méthode de faire la chaux, que cet auteur juge la meilleure.

Fours en cône renverfé. Lieux ou ils font en ulage. Qualité

de la chaux qu’on y fait. Dimenfions 8c conftruftions de ces

fours. Ibid. b. Charge de ce four en pierres dures. Ibid. 376.

a , b. Du feu. de ce four 8c de fa conduite. Ibid. 377. a.

De l’extra&ion de la chaux 8c des recharges du four. Ibid. b.

Du chommage des fours allumés. Ibid. 378. b. De la cendrée.

Des déchets fur la chaux de ces fours. Du rendage ou produit

de ces fours en chaux. Ibid. 379. a. Des hommes

néceflaires1 auprès des fours. Confommation de la houille.

De la dépenfe pour fabriquer la chaux dans ces fours. Charge

8c conduite de ces fours en pierres tendres. Ibid. b. Leur

•rendage. Leur confommation en houille. Leur nombre d ouvriers.

Chaux de pierres dures 8c tendres mêlées enfemble ,

que l’on fait quelquefois à ces fours. Chaux brûlée. Ibid. 380.

a. De l’opération d’éteindre la chaux. Qualités de la chaux

éteinte. Travail du mortier. Ses différentes qualités, félon les

mélanges 8c le travail. Ibid. b. ■

CHAUL O C iau l , ( Géogr. ) une des principales villes

de la côte du Malabar. Son port. Marchandifes de fon territoire.

Suppl. II. 380. b.

C h au l , autre ville dans la contrée de l’Inde. Avantages de

fa fituadon pour le commerce. Arts qu’exercent les habitans.

Suppl. II. 380. b.

CHAULIEU, ( Guillaume Aufrie, abbé de| V. 830. b. XVII.

225. b. Eloge d’un morceau de fon épître au chevalier de

Souillon. Suppl. IV. 92. b. Scs vers à M. de la Farre. 94. a.

CHAULIEU, (Gui de) chirurgien. III. 352. a , b.

CHAUME , ( Jurifpr. ) à qui on le laifle dans les campagnes.

Divers ufages félon les lieux, fur ce que le propriétaire

peut en prendre. Tems où il eft permis de chaulner, où il eft

5îrm,s mcner lés beftiaux dans les nouveaux chaumes. Les

défenfes faites pour les chaumes de blé ont également lieu

P0lÜI^ chaumes d’avoine. Ouvrages à confulter. III. 257. a.

Toits de chaume. Suppl. U. 644. b.

Tome /.

CHAUMIERE , d’où vient ce nom. Ce que dit Tacite des

cabanes où les anciens Finnois fe retiraient fans travailler.

III. 257. a.

Chaumière. Couverture des chaumières. I.240.1Z. Chaumières

conftmires de bauge. II. 163. a.

CHAUMONT en Lyonnais , ( Saint) Suppl. IV. 696. b.

Pierres figurées qui fe trouvent dans les mines de ce lieu. XII.

,340. b.

CHAUMONT en Bajftgni. Sa coutume. V . 130. a.

CH AUNE, ( Epinglier ) defcription 8c ufage de cet inftru-

ment. III. 257. b. .. „

CHAUNl , ( Géogr.. ) petite ville de Picardie. Hommes

diftineués dont elle eft la patrie. Suppl. II. 380. b.

CHAUSSE, ( Pêche ) efpece de filet. Chauffe du chalus.

III. 257. b. Voye{ au mot chalus, 8c le vol. VIII. des planches.

Pêche, pl. 6. T '

Ch ausse, ( Pharmacie) chauffe d’Hippocrate. Les apothicaires

s’en fervent moins que du blanchet. D ’où vient le nom

de chauffe d’Hippocrate , ou plutôt tYhyppocras. III. 257. a.

Voye[ Filtratio n O Filtre.

C hausse d’aifance, en bâtiment. III. 257. b.

CHAUSSE, carte 8c cauche, f Pêche) forte de filet. III. 257. b.

Sa defcription. Il y a peu.de différence de cet inftrumcnt à la

dreige des Anglois. L’ordonnance ne le fpécific point parmi

ceux qu’elle a défendus. Autre forte de chauffe qu’une

chalouppe porte au large/ Chauffé ou carte des pêcheurs de

l’amirauté de Dunkerque. C’eftuninftrument très-pernicieux

à la multiplication des poiffdns. Sac de la carte. Sa cfefcription.

Chaque bateau pêcheur a fa carte. Ufage qu’en font les

pécheurs. Ibid. 258._a.

C hausse , ou delà Cahyi, ( l'Ordre de la ) à Venifc. Son

renouvellement. Marque de cette chevalerie. Suppl. II. 3 81.a.

C hausse , ( Michel-Ange delà) obfervations fur cet antiquaire

& fur fes ouvrages. XII. 391. a.

CHAUSSÉ trop haut, en parlant d’un cheval. III. 258. a.

C haussé , en terme de blafon ; c’eft l’oppofé de chappê.

111.258.^. H R R

CHAUSSÉE, ( Archit.) étym. du mot. Chauffée de pavé.

III. 258. b. Voye% Ponts O C haussées.

Chauffée. Étym. de ce mot. Suppl. IV. 783. a.

C haussée , ( Horlogerie ) defcription , avec figure. III.

258. b.

CHAUSSE-P1É , terme de cordonnier. III. 258.b.

ÇHAUSSE-TRAPE, plante qui fe rapporte au genre des

chardons. Ufages de fa racine. Defcription d’un remede jiar

lequel M. de Lamoignon, intendant de Languedoc, a été

guéri d’une colique néphrétique. III. 258. b. Ufage de la

plante entiere : de la femence pilée, des fleurs de la plante.

Ibid. 259. a.

C hausse-t r a p e , ( Fortifient.) inftrumcnt à quatre pointes

de fer, Oc. Son ufage. III. 259. a.

Chauffe-trapes que font les Indiens. Suppl. 1.77}.a.

C hausse-tr ap e , ( Blafon ) meuble a armoirie. Ufage de

ces machines à la guerre. Suppl. II. 381. a. _ v. .

CHAUSSETTE, partie de l’habillement des jambes. Di-

verfes fortes de chauffett.es. ÜL 259. a.

CHAUSSIN , ( Géogr. ) petite ville de Bourgogne. Siege

que foutint le château en 1036. Singulier devoir qu’avoient

anciennement à remplir les habitans' de ce lieu. Monnoie

battue à Chauflin. Suppl. II. 381.41. | | |

CHAUSSON, partie de l’habillement. Diverfes fortes. III.

259. a. Ce vêtement étoit à l’ufage des dames romaines. Comment

il étoit fait. Chauffon dont on fe fert en jouant à la

paume ; en tirant des armes. Ibid. b. ,

CHAUSSURE : celle de différentes nations. Chauffures

des Grecs , différentes fortes. Age où les Lacédémoniens.

commençoient à porter des chauffures. Les philofophes

n’avoient que des femelles : celles de Pythagore , d’Empé-

docle , de rhiletas. Chauffure des Romains, différentes fortes.

III. 259. b. Chauffures des Juifs. Ils alloient fouventpiés nuds.

Oter fa chauffure & la donner, étoit le figne du tranfport

de la propriété d’une chofe. Chauffure des anciens Germains

8t fur-tout des Goths. Celle des Orientaux, des Européens.

Ibid. 260. a. Obfervations anatomiques fur quelques chauffures

modernes. i°. La chauffure haute des femmes change

tout-à-fait la. conformation naturelle des os du pié. 2 . Les

berfonnes ainfi chauffées , ne peuvent que tres-difficilement

defeendre d’une montagne , marcher long-tems ou vite, ou

fauter. 30. Avantages des chauffures baffes dans les mêmes

circonftances, 40. fur-tout des focques des récollets. 50. Obfervations

fur les fouliers du petit peuple à femelles de bois.

Ibid. b. 6°. Etat de contrainte des mulcles du pied dans les

chauffures hautes. 70. Infirmités qui en peuvent naître. 8°. Les

chauffures hautes peuvent faire courber ,1a taille aux jeunes

perfonnes. 90. Inconvéniens des fouliers trop étroits ou trop

courts. Ibid. 261. a. -

Chauffure, combien la petiteffe extrême que les femmes

recherchent dans la chauffure eft éloignée de la beauté. VI.

340. a. Cette prétendue beauté très-recherchée des dames

E E e e