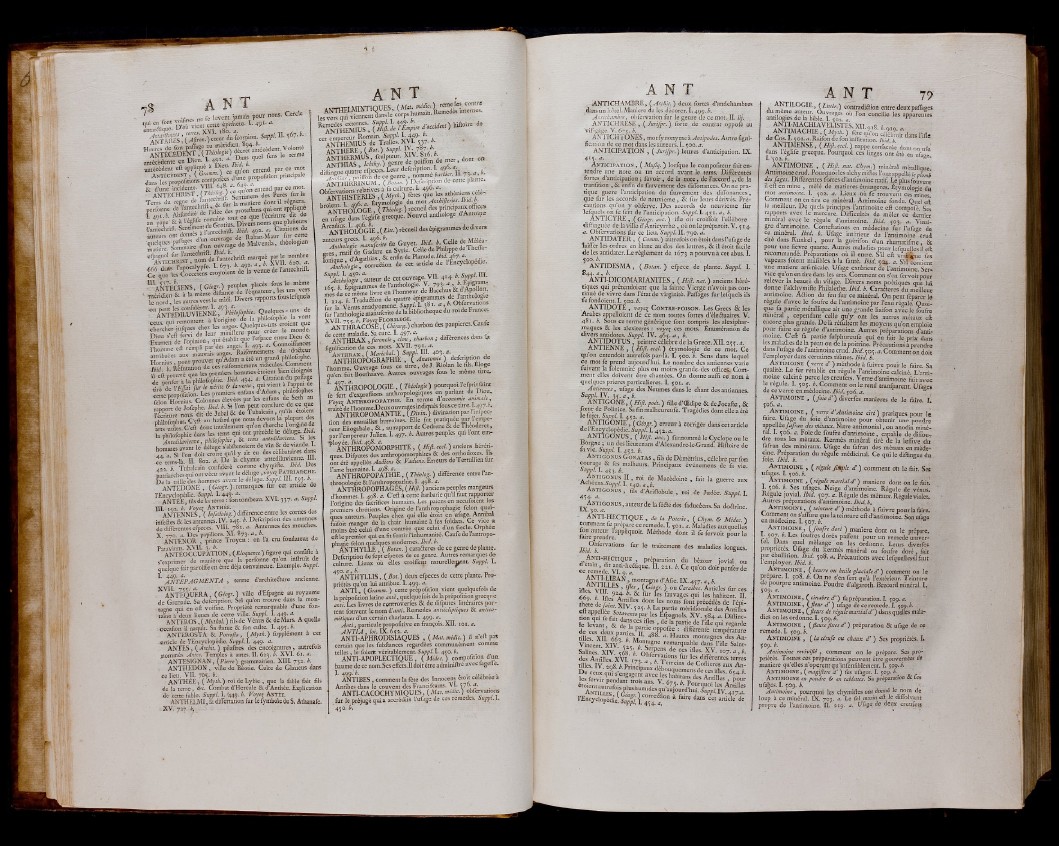

A N T

entend pnr ce mot

Æ - S i P 1,rrac'F

I M ^ Ç g É iS S S S ^ m Tems du tegne la maniéré dont.l régnera,

perlbnne de 1 É ^ S § 5g des proteftans qui ont appliqué

{. 49t,é. * W S S ® y ce que écriture â.t de

au pape & à léglue Ær0tius Divers noms que plufieurs

ïJ e A r i f t . l i B g g S S & m l r - "• Citations de

a u t e u r s ont donnés à la R aban-Maur fur cette

• i M ÿi g i | d* « § théolosu:n Si H g g g j g 'A de ¡S g i

iffliS r f t r lP N S ( Gi’oer ) peuples placés fous le même

^ " / fN r tD S v lÉ N N E fÏÏitofiphh.- Quelques - tins de

aExamen J L a. Conuoiffances

d’homme eft rempli par des d ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ g

attribuées aux mauvius "M d phdofophe.

?6?jnTR iS ta tionUde ces raifonncmens ridicules- Comment

t i ovouvé cpie les premiers Sommes étoient bien e b j fe s

de uenfer à la philofophie. Ibid. 494. a- Citation du paJ»S

• V j ? VF/fai fur le mérite 6* lavertu, qui vient a 1 appui de

I P H M p r e m i e r s enfdns Ta dam nhUofoph«

fi>1nn Hornius. Colonnes élevées par les enfans de Seth au

Lnnrt de Jofeuhe Ibid. b. Si l’on peut conclure de ce que

l^müre nous dif de Jubal & de Tubalcaïn .qu’ils étoient

phitofophes. C’eft au hafard que nous devons la plupart des

Lts utdes.C’eft donc inutilement qu on cherçhe lo n g "« i ‘

la philofophie dans les tems qui ont précédé le ^luge «ni.

AnudUuvictmc, philofophie, & M i antedthvtens. Si 1»

hommes avant le déluge s’abftenoient de vin & de viande. I.

44 d. Si l’on doit croire qu’il y ait eu des célibataires dam 11 tems-là. II. 8oa. À De la chynue antmMuvienne. III.

b Tubalcaïn confidéré comme chymifte. Ibid. Des

patriarches qui ont vécu avant le déluge, vâyrçEA^Bd^pGRE.

6 e la taille des hommes avant le déluge.:Suppl. III. 193, h.

ANTEDONE , ( Géogr. ).remarque6 fur cet article de

l’Encyclopédie. Suppl. 1. 449- a- f f Çi#nn';

ANTÉE, fils de la terre : fon tombeau. XVI. 337. a. Suppl.

llI.- x-Qî. b. Voyez A nthÉE.

ANTENNES, ( InfeÜolog.) différence entre les cornes des

infeftes 6c les antennes. IV. g j g I Defcription des anteimes

de différentes e fp e c e s .vm . 781. «. Antennes des mouches.

X. 770. a. Des papillons. XI. 87.3c a, b.

ANTENOR , prince Troyen : on la cru fondateur de

Patavium. ANTÉOXCVCIUI.P 3A* T^I ON, {Eloquence\) fei gure qu•i conrùnit e 'a

s’exprimer de maniéré que la perfonne qifon inftrmt de

quelque fait pavoiffe en être déjà convaincue. Exemple. Sepyi.

ANTEPAGMENTA , terme d’architeflure ancienne.

X^NTEQUERA, (Géogr.) vffle d’Efpagne au royaume

de Grenade. Sa defcription. Sel qu’on trouve dans la montagne

qui en eft voifine. Propriété remarquable dune fontaine

à deux lieues de cette ville. Suppl. 1. 449- “■ :

ANTEROS, ( Mythol. ) fils de Vénus & de Mars. A quelle

occafion il naquit, Sa ftatue & fon culte. 1. 495* h:

ANTEROSTA & Potrojla, ( Myth.) fupplément a cet

article de l’Encyclopédie. Suppl. I. 449. a.

ANTES, (-Ârchit. | pilaures des encoignures, autrefois

jiommés Antes. Temples à antes. II. 62,3. b. XVI. 61. a.

ANTESIGNAN , ( Pierre) grammairien. XIII. 732. b.

ANTHEDON , ville -de Beotie. Culte de Glaucus dans

ce lieu. VII. 703: b.

ANTHÉE , ( Myth. ) roi de Lybie , que la fable fait fils

de la terre, &c. Combat d’Hercule & d’Anthée. Explication

de cette fable. Suppl. I. '449- b- v °yel A ntée.

ANTHELMI, fa differtation fur le iymbole de S, Athanafe.

-X V .> 7- V

rjp

" OE s ; *

cet empereur Romain. Suppl-1- 449- *•

ANTHEMIUS de M e s XVI. 317- *•

ANTHERE, (Bot.) Suppl. W . 7* 7- *•

# d0M

difthigue deef S m é ¿ t . H.

A N M B Ï âN Ü M , f i t u u O ’ Defcription de cette plante.

0 bAOTHISTERlD>e’ ( Myth. ) fêtes que

e dans féglifegr et que .Nouvel anthologe d’Antotpu

ArANTHOL?)Glk, ( Litt.y récueil des épigtammes de divers

auteurs grecs. I. 49<>- *• „ m l b CeUe de M a fa .

mes i ce même livre en l’honneur de Baçchus & d Apollon,

t / TroHnftion de Quatre épigrammes de 1 anthologie

f c & S & a i a B & a i a s s

XVII h. Voyez FLORILEGE. n .

ANTHRACOSE , ( Chirurg.) charbon des paupières. Caufe

de cette maladie. Sa cure. I. 497* a\ ■

ANTHRAX, furoncle. , clou, charbon ; différences dans b

fienificanon de ces mots. X^ÎI...791. <*•

A n t h r a x , (Maréchal.) Suppl. u l. 40^. a. . . . r

ANTHROPOGRAPHIE , ( Anatomue ) defcription de

l’homme. Ouvrage fous ce titre, de J. Riolan le fils.Eloge

qu’eu fait Boerhaave. Autres ouvrages fous le même turc.

' ANTHROPOLOGIE , (Thlologit) pourquoil’cfpritfamt

fe fert d’expreflions anthropologiques en parlant de Uteu,

Vovn A nth ro po pAth ie. En terme Aoeconomit animale,

traité de l’hommeDeux ouvrages indiqués fousce titre.1.497-""

ANTHROPOMANTIE, {Divin.) drvinanon par 1mfpec,-

rion des entrmUes humaines. Elle fut. prauquée par \ empe-

i reur Elidgabale, & , au rapport de Cedrene & de Théoderet,

par l’empereur Julien. 1. 49?,, E Autres peuples qui 1 ont em-

ANTHRO^OMORPHITE , ( Hif. ceci. ) anciens hérétiques.

Difputes des anthropomorphites & des orritodoxes. Ils.

ont été appelles AnJicns & Vadiens. Erreurs de Temdlten fur

l’ame humaine. 1 .498. a. __ • g

ANTHROPOPATHIE, ( Théolog. ) différence entre 1 anthropologie

& l’anthropopathie. I. 498. a.

ANTHROPOPHAGES, {Hift. ) anciens peuples mangeurs

d’hommes. 1. 498. -7. C’eft à cette barbarie qu’il faut rapporter

l’origine des facrifices humains. Les païens en accufoient les

premiers chrétiens. Origine de l’anthropophagie félon quelques

auteurs. Peuples chez qui elle étoit en ufage. Anmbal

faifoit manger de la chair humaine a fes foldats. Ce vice a

moins été celui, d’une contrée que celui dun fiecle. Orphée

eft le premier qui en fit fentir l’inhumanité. Caufe de 1 antropo-

phagie félon quelques modernes. Ibid. b.

ANTHYLLE, ( Botan. ) carafteres de ce genre déplanté.

Defcription de fept efpeces de ce genre. Autres remarques de

culture. .Lieux où elles croiffeijt naturellement. Suppl. I.

4^0.a, b. •

ANTHYLLIS ,.{Bot.) deux efpeces de cette plante. Propriétés

qu’on lui attribue. L 499. a.

ANTI, | Gramm. ) cette prépofition vient quelquefois de

la prépofition latine ante, quelquefois de la prépofition grecque ;

anti. Les livres de controverfes & de difputes littéraires portent

fouvent le nom dWi. Remedes antiécliptiques & antico-

métiqms d’un certain charlatan. 1 .499. a.

Antis particulepropofitive enfrançois. XII. io i . a.

ANTI A , loi. IX. 65a. a, B H

ANTI-APHRODISIAQUES , ( Mat.médic. ) il n’eft pas

certain que les fubftances regardées communément comme

telles, le foiertt véritablement. Suppl. I. 4so. b.

ANTI-APOPLECTIQUE, ( Médec. ) compofition d un.

baume de ce nom.Ses effets.Udoit être adminiftrê avec fagefle.

1 . 499. b. ■ ' • .... ,

ANTIBES, comment la fête des Innocens étoit célébrée a

Antibes dans le couvent des Francifcains. VI. o. a.

ANTI-CACOCHYMIQUES, (Mat.mcdtc.) obfervations

fur le préjugé quia accrédité l’ufage de ces remedes. Suppl.}.

*450 .b i

À N T

-ANTICHAMBRE, ( Archit. ) deux fortes d*anrichambres

■flans iin hôtel. Maniéré de les décorer. 1. 499. b.

Antichambre, obfervation fur le genre de ce mot. II. iij.

ANTICHRESE , ( Jurifpr. ) forte de contrat oppofé au

’vif-gage. V. 6j<. b.

ANTICHTONES, mot fynonyme à Antipodes. Autre figni-

fic; ition de ce mot dans les auteurs. I. <¡00. a.

ANTICIPATION , ( Jurifpr.) lettres d’anticipation. IX.

415. a.

A n t ic ipa t io n , ( Mufiq. ) lorfque le compofiteu.r fait entendre

une note ou un accord avant le tems. Différentes

fortes d’anticipation ; iavoir, de la note, de l ’accord ,. de la

tranfition , & enfin du fauvement des diffonances. On ne pra-

tique guere l’anticipation du fauvement des diffonances’,

que fur les accords de neuvième, & fur leurs dérivés. Précautions

qu’on y obferve. Des accords de neuvième fur

lëfquels on fe fort de l’anticipation. Suppl. I. 431. a, b.

ANTIC YR E , (Géogr. anc.) ifle où croiffoit l’ellébore

diftinguée de la ville d’Anticyrrhe , où on le préparait. V. <j 14.

a. Obfervations fur ce lieu. Suppl. II. 790. a.

ANTIDATER , ( Comm. ) autrefois on étoit dans f ufage de

laiffer les ordres en blanc au dos des lettres, & il étoit facile

de les antidater. Le règlement de 1673 a pourvu à cet abus. I.

500.

ANTIDESMA, ( Botan. ) eipece de plante. Suppl. I.

S44. a, b.

ANTI-DICOMARIANITES , ( Hift. nat. ) anciens héré1-

tiques qui prétendoient que la fainte Vierge n’avoit pas continué

de vivre dans l’état de virginité. Paffages fur leiquels ils

Te fondoient. I. çoo. b.

AN T ID O TE , voyez C ontre-po iso n . Les Grecs & les

Arabes appeüoient de ce nom toutes fortes d’éleftuaires. V.

481. b. Sous ce terme générique font compris les alexiphar-

niaques & les alexiteres : voyez ces mots. Énumération de

divers antidotes. Suppl. IV. 465. a , b.

ANTIDOTUS , peintre célébré de la Grece. XII. 2 « . a.

ANTIENNE , ( Hift. eccl. ) étymologie de ce mot. Ce

qu on entendoit autrefois par-là. I. 500. b. Sens dans lequel

ce mot fo prend aujourd’hui. Le nombre des antiennes varie

fuivant la Iblemnité plus ou moins grande^des offices.: Comment

elles doivent être chantées. On donne auifi ce nom à

quelques prières particulières. I. 501. a.

Antiennes, ufage des Neumes dans le chant des antiennes.

Suppl. IV. 35. <z, b.

ANTIGONE, ( Hift. poét. ) fille d’OEdipe & de Jocafte, &

- foeur de Polinice. Sa fin malheureufe. Tragédies dont elle a été

lefujet.Suppl. I. 4ça. a.

, ANTIGONIE, ( Géogr. ) erreur à corriger dans cet article

de 1 Encyclopédie. Suppl. 1. 452. a.

ANTiGONUS, (Hift. anc. | furnomméleCyclopeou le

Borgne ; un des lieutenans d’Alexandre-le-Grand. Hiftoire de

la vie. Suppl. I. 4Ç2. b.

ANTiGpNus G o n a t a s , fils de Démétrius, célébré par fon

courage & fos malheurs. Principaux événemens de fa vie.

Suppl. I. 4ç3. b.

AAcrnheïe?nIsG.S?uNpVplï. I?. 1*4 0ro. ia ,Bb. Macédoine , fait la guerre aux

A n t ig o n u s I fils d’Ariftobule , roi de Judée. Suppl. I

454. a. rr

1AA. 5n0t. iag. o n u s , auteur de la fééle des faducéens.Sa doftrine.

ANTI-HECTIQUE , de la Poterie, ( Chym. & Médec. )

comment fe prépare ce remede. I. 301. n. Maladies auxquelles

«reprendre ÎUOit' Mélhode dont ü fe fervoit fdnr le

Æ;J">i ferVati0nS fur *e traitement- des maladies longues.

j A ™ ' j - ECTI?V e „; préparation du bézoar jovial, ou

ce S d t ' v L o u ‘ÎUe- j g 1‘ CC » «loirpeuferde

ANTIM'fc -Lm0n,taSne d,Arie- K - 457- “ ,b.

Met W T ’ M l CGAF - ) ou Articles'fur ces

j66o b in 'P a ’ i ur % iauvages qui les habitent. II. ‘

thete de-ftS v j v n°-mS f?nt Précéi>és de l’épieil

appeilée i LaJ>.ame méridionale des Antilles

rion mi fe ‘es Elpagnols. XV. 384. n. Diftincle

levant & d eT ldeS ’ , la part,e de l ifle 8“ regarde àVeTdeux^ïVr0^1 différen“ W P tilles x n Mô I iut 4 a’ Hautes montagnes des An-

Vincent XIV <1, l " ? 8" ' remarquable dans l’ifle Saint-

SaUneOaV c l l \ 0 , 7 PCm de B XV- I07- *•

des Antilles. xVl. 173 „ f“ v2;‘ons. fur 1« différentes terres

rEncyclopéSd i i ^ ; { C^ l0n | g da“ ardcle de

ANT1L0 GIE, (Lhtér.) contradiâion entre deux paffages

a â l # S ^ f f É «hS»Æ»

ANTI-MACHIAVELISTES.xn.„,8 i ,

ANTIMACHIE, ( Myth. ) fête qu’on ciièbroit dans l’ifle

de Cos. I. <¡02. a. Raifon de fon mftitution. Ibid b

1 A ™ NSE » ? ® eccL \ naPPe consacrée dont on ufo

dans 1 éghfe grecque. Pourquoi ces linges ont été en ufaee

I. ‘ÇO2.b. . 6

ANTIMOINE , ( Hift. nat. Chym.) minéral métallique..

Antimoine crud. Pourquoi les alchymiftes l’ont appellé le plomb

des fages. Différentes fortes d’antimoine natif. Le plus fouvent

il eft en mine , mêlé de matières étrangères. Étymologie du

mot antimoine. I. 502. a. Lieux où fe trouvent ces mines.

Comment on en tire ce minéral. Antimoine fondu. Quel eft

le meilleur. De quels principes l’antimoine eft compofé Ses

rapports avec le mercure. Difficultés de mêler ce dernier

minéral avec le régule d’antimoine. Ibid. 503. a. Vinaigre

d antimoine. Conteftations en médecine fur l’ufage de

ce minéral. Ibid. b. Ufage intérieur de l’antimoine crud

cité dans Kunkel, pour la guérifon d’un rhumatifme, &

pour une fievre quarte. Autres maladies pour lcfquelles il eft;

recommandé. Préparations où il entre. S’il eft vraffirue fes

vapeurs foient nuifibles à la fanté. Ibid. 504. a. S iPtoniient

une matière arfonicale. Ufage extérieur de l’antimoine. Service

qu’on en tire dans les arts. Comment on s’en fervoitpour

relever la beauté du vifage. Divers noms poétiques que lui

donqe l’alchymifte Philalethe. Ibid. b. Cara&eres du meilleur

antimoine. Àttion du feu fur ce minéral. On peut féparer lé

régule d’avec le foufre de l’antimoine par l’eau régale. Quoi-

que fa partie métallique ait une grande liaifon avec le foufre

minéral , cependant celle qu’y ont les autres métaux eft

encore plus grande. D e là réfultent les moyens qu’on emploie

pour foire ee régule d’antimoine. Autres préparations d’antimoine.

C ’eft fa partie fulphureufe qui en foit le prix dans

les maladies de la peau ou de la poitrine. Précautions à prendre

dans 1 ufage de l’antimoine crud. Ibid. çoç.a. Comment on doit

1 employer dans certaines tifanes. Ibid. b.

A nt imo ine ( verre d' ) méthode à fuivre pour le foire. Sa

qualité. Le fer rétablit en régule l’antimoine calciné. L’^nti-

mome calciné perce les-creufots. Verre d’antimoine foit avec

le régule. I. çoç. b. Comment on le rend tranfparent. Ufaees

de ce verre en médecine. Ibid. ço6. a.

A n t im o in e , (foied’ ) diverfes manières de le foire. L

506. a.

A nt imo ine , ( verre d'Antimoine ciré ) pratiques pour 1«

eit¥WS d’antimoine pour obtenir une pondre

appeilée fz/ran des métaux. Nitre antimonial, ou anodin minéral.

I. çô6. a. Foie de foufre d’antimoine, capable de diffouT

| r | t0lls les métaux. Kermès minéral tiré de la leffive du

fafran des minéraux. Ufage du fafran des métaux en méde*

cme. Préparation du régule médicinal. Ce qui le diftineue du

foie. Ibid. b. - 4 0

A nt imo ine , ( régule fitkple d" ) comment oh le foit. Ses

ufages. I. 506. b.

A nt imo ine , (régule martial d* ) manière dont on le foin

L 506. b. Ses ufages. Neige d’antimoine. Régule de vénuS. ’

Régule jovial. Ibid. 507. a. Régule des métaux. Régule violet.

Autres préparations d’antimoine. Ibid. b.

A n t im o in e , ( teinture d’ ) méthode à fuivre pour la foire.

Comment on s aflùre que la teinture eft d’antimoine. Son ufage

en médecine. I. 507. b. 0 •

A nt imo ine , ( foufre doré ) manière dont on le prépare.

foufres dorés paffent pour un remede univer-

T,aiîs M mélangé on les ordonne. Leurs diverfes

propriétés. Ufaee du kermès minéral ou foufre doré, foie

par ebulhtion. Ibid. 508. a. Précautions avec lefquellesil fout

1 employer. Ibid. b.

A nt imo ine , ( beurre ou huile glaciale d.') comment on le

prépare. I. 508. ¿. On ne s’en fert qu’à l’extérieur. Teinture

de pourpre antimoine. Poudre d’algaroth. Bezoard minéral. I.

509.«. .

A nt imo ine , ( cinabre d* ) fo préparation. L 509. a.

A nt imoine * (fleur d’ ) ufage de ce remede. I. çoo. b.

m A nt imo ine , (fleurs de régule martial d’ ) dans quelles mala?

dieS on les ordonne. I. 509. b.

A nt imo ine , (fleurs fixes d' ) préparation & ufage de ce

remede. I. 509. b.

A ntimoine , ( la cérufe ou chaux d' ) Ses propriétés. L

ï ° 9- b-, . M H ' I H

Antimoine revivifie , comment on le prépare. Ses propriétés.

Toutes ces préparations peuvent être gouvernées de

manière qu’elles n’operent qu’infenfiblement. I. 500. b.

A nt imo ine, (magïftere d' ) fes ufages. I. 509. °-

ANTIMOINE en poudre & en tablettes. Sa préparation & fos

iifates. I. 509.4. - ■

Antimoine, pourquoi les chymiftes ont donne le nom de

loup à ce minéral. lx . 703. a. Le fol .marin diflolvant

propre de l’antimoine. IL 219. Ufage de deiix creufots