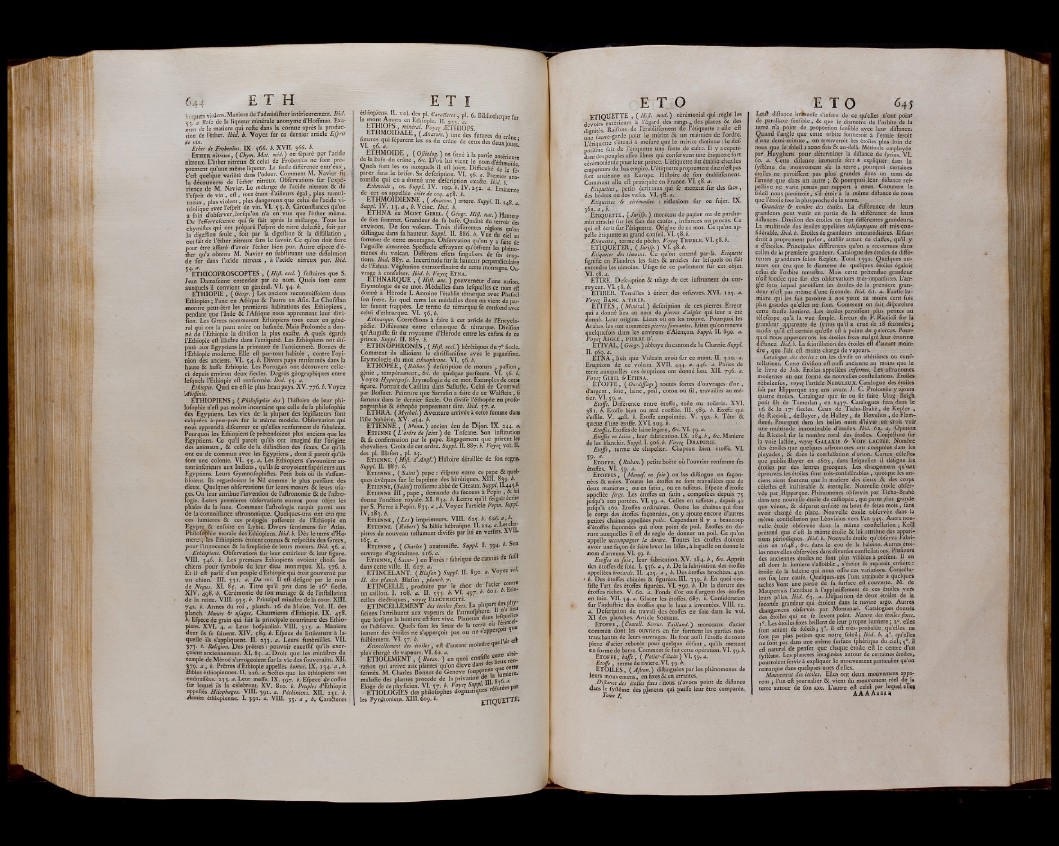

644 E T H E T I

lîoquets vîolens.Maniere de Fadmiriiftrer intérieurement. Ibid.

v i. a. Br.fc de la liqueur minérale anonyme d’Hoffman. Examen

de la matière qui refte dans la cornue après la production

de l’éther. IbiJ. b. Voyez fur ce dernier article Efpru

devin. '

Ether de Frobenius. IX. <¡66. b. XVÏI. 366. b. ,

E th e r nitreux, ( Chym. Mat. méd.) ou féparé par 1 acide

nitreux. L’éther nitreux & celui de Frobenius ne font ^proprement

qu’une même liqueur. La feule différence entr eux,

c’eft quelque variété dans l’odeur. Comment M. Navier fit

la découverte dé l’éther nitreux. Obfervations fur l’expé^

rience de M. Navier. Le mélange de l’acide nitreux & de

l’efprit de vin , eft, tout étant d’ailleurs égal, plus tumultueux

, plus violent, plus dangereux que celui de l’acide vi-

triolique avec l’efprit de vin. VI. 53. b. Circonftances qu’on

a foin d’obferver .lorfqu’on n’a en vue que l’éther même.

De l’effervefcence qui fe fait après le mélange. Tous les

chymiftes qui ont préparé l’efprit de nitre dulcifié, foit par

la digeÆon feule , foit par la digeftion & la diftillation ,

ont fait de l’éther nitreux fans le lavoir. Ce qu’on doit faire

pour être affuré d’avoir l’éther bien pur. Autre efpece d’é-

ther qu’a obtenu M. Navier en fubftituant une diffolution

de fer dans l’acide nitreux , à l’acide nitreux pur. Ibid.

^ETHICOPROSCOPTES , (Hift. eccl. ) feftaires que S.

Jean Damafcene entendoit par ce nom. Quels font ceux

auxquels il convient en général. VI. 34. b.

ETHIOPIE, ( Gcogr. j Les anciens reconnoiffoient deux

Ethiopies ; l’une en Afrique & l’autre en Afie. Le Chufiftan

montre peut-être les premières habitations des Ethiopiens ,

pendant que l’Inde 8c l’Afrique nous apprennent leur divi-

fion. Les Grecs nommèrent Ethiopiens tous ceux en général

qui ont la peau noire ou bafanée. Mais Ptolomée a donné

de l’Ethiopie la diyilion la plus exaâe. A quels égards

l’Ethiopie eft illuftre dans l’antiquité. Les Ethiopiens ont dif-

puté aux Egyptiens la primauté de l’ancienneté. Bornes de

l’Ethiopie moderne. Elle eft par-tout habitée , contre l’opinion

des anciens. VI. 54. b. Divers pays renfermés dans la

• haute & baffe Ethiopie. Les Portugais ont découvert celle-

ci depuis environ deux fiecles. Degrés géographiques entre

leiquels l’Ethiopie eft renfermée. Ibid. 5 3. a.

Ethiopie. Quel en eft le plus beau pays. XV. 776. b. Voyez

iAbijfuiie.

ETHIOPIENS ; ( Philofophie des ) l’hiftoire de leur philofophie

n’eft pas moins incertaine que celle de la philofophie

des Egyptiens. Les vies de la plupart des légiflateurs font

calquées à-peu-près fur le même modèle. Obfervation qui

nous apprend à aifeemer ce qu’elles renferment de fabuleux.

Pourquoi les Ethiopiens fe prétendoient plus anciens que les

Egyptiens. Ce quil paroît qu’ils ont imaginé fur l’origine

des animaux, & celle de la diftinétion des fexes. Ce qu’ils

ont eu de commun avec les Egyptiens, dont il paroît qu’ils

font une colonie. VI. 53. a. Les Ethiopiens s’avouoient autant

inférieurs aux Indiens, qu’ils fe croyoientfupérieurs aux

Egyptiens. Leurs Gymnofophiftes. Petit bois où ils s’affem-

bfoient. Ils regardoient le Nil comme le plus puiffant des

dieux. Quelques obfervations fur leurs moeurs oc leurs ufa-

ges. On leur attribue Finvèntion de l’aftronomie & de l’aftro-

logie. Leurs premières obfervations eurenc pour objet les

phafes de la lune. Comment l’aftrologie naquit parmi eux

de la connoiffance aftronomique. Quelques-uns ont cru que

ces lumières & ces préjugés pafferent de l’Ethiopie en

Egypte & enfuite en Lybie. Divers fentimens fur Atlas.

Pnilofdphie morale des Ethiopiens. Ibid. b. Dès le tems d*Ho-

mere, les Ethiopiens étoient connus 8c refpeélés des Grecs,

pour l’innocence 8c la fimplicité de leurs moeurs. Ibid. 36. a.

Ethiopiens. Obfervations fur leur extérieur 8c leur figure.

V n i. 346. || Les premiers Ethiopiens avoient choifi les

chiens pour fymbole de leur dieu monarque. XI. 376. b.

Et il eft parlé d’un peuple d’Ethiopie qui étoit gouverné par

un chien. III. 331. a. Du roi. Il eft défigné par le nom

de Negus. XI. 03. a. Titre qu’il prit dans le 16e fiecle.

XIV. 498. -b. Cérémonie de fon mariage & de l’inftallation

de la reine.- VIII. 933. b. Principal miniftre de là cour. XIII.

742. b. Armes du ro i, planch. 16 du blafon. Vol. II. des

planch. Maurs & ufages. Chaumières d’Ethiopie. IX. 438.

b. Efpece de grain qui- fait la principale nourriture des Ethiopiens.

XVI. 4. a. Leur hofpitalite. VIII. 313. a. Maniéré

dont ils fe faluent. XIV. 389. b. Efpece de littérature à laquelle

ils-s’appliquent. II. 233. a. Leurs funérailles. VII.

373- b. Religion. Des prêtres : pouvoir exceffif qu’ils exer-

çoient anciennement. XI. 83. /t. Droit que les miniftres du

temple de Méroë s’arroeeoient fur la vie des fouverains. XII.

379. a , b. Prêtres d’Ethiopie appellés komos. IX. 134. a ,b.

Bibles éthiopiennes. II. 220. a. Settes que les éthiopiens ont

embraffées. 233. a. Leur meffe. IX. 397. b. Efpece de coffre

fur lequel ils la célèbrent. XV. 810. b. Peuples d’Ethiopie

appelles Hilophages. VIII. 391. a. Péchiniens. XII. 231. b.

Année éthiopienne. L 391. a. VIII. 33. a , b, Çarafterçs

éthiopiens. 11. vol. dos pl. C<,„lt,,cs, pl. 6. Bibliothèque fur

le mont Amara en Ethiopie. II. 233 a. ^ ur WÊÈÊÊBÈÈÊÈ æ t h io p s .

ETHMOIDALE, ( Anatom. ) une des futures du crâne •

y j ure^ iépacent les os du crâne de ceux des d e u x joues!

1 os I fM à la Partie antérieure

de labafe du crâne , &c. Dou lui vient le nom d’éthmoïde

Quels font les os auxquels il eft joint. Difficulté de le

parer fans le brifer. Sa defeription. VI. 36. a. Premier anal

tomifte qui en a donné une defeription exafte. Ibid b

Ethmoidc, os.Suppl. IV. ioo. b. I V . „. Eminçnce

de cet os appellée crête de coq. 438. b.

ETHMOIDIENNE , ( Anatom. ) artere. Suppl. II ¿¿¡.S

Suppl. IV. 13. * , b. Veine. Ibid. b. 1 *'

ËTHNA ou M ont G ieel (G é o p a p . no,.) Hauteur

de fon fommet. Grandeur de fa bafe. Qualité du terroir des

environs. De fon volcan. Trois différentes régions qu’on

diftingue dans fa hauteur. Suppl. II. 886. b. Vue du ciel au

fommet de cette montagne. Obfervation qu’on y a faite de

l’aiguille aimantée. Speoade effrayant qu’offrent les phénomènes

du volcan. Différera effets finguliers de fes éruptions.

Ibid. 887. a. Incertitude fur la hauteur perpendiculaire

de l’Ethna. Végétation extraordinaire de cette montagne. Ouvrage

à confulter. Ibid. b. Voyc{ Etn a .

ETHNARQUE , ( Hift. anc. ) gouverneur d’une nation.

Etymologie de ce mot. Médailles dans lefquellcs ce nom eft

donné à Hérode I. Antoine l’établit tétrarque avec Phafaël-

fon frere. En quel tems les médailles dont on vient de parler

furent frappées. Le terme de tétrarque fe confond avec

celui d’ethnarque. VI. 36. b.

Ethnarque. Corrections à faire à cet article de l’Encyclopédie.

Différence entre ethnarque & tétrarque. Divifion

qu’Augufte fit du royaume d’Hérode entre les enfâns de ce

prince. Suppl. II. 887. b.

ETHNOPHRONES, ( Hift. eccl.) hérétiques du 7e fiecle.

Comment ils allioient le chriftianifme avec le paganifme,

v. --i-V|ç du mot ethhophrone. VI. 36. b

ËTHOPÉE, ( Rèthor. ) defeription de moeurs , paffion ,

génie , tempérament, 6’c. de quelque perfonne. VI. 36: b.

Voyez Hypotipofe. Etymologie de ce mot. Exemples de cette

figure. Portrait de Catilina dans Sallufte. Celui de Cromwel

par-Boffuet. Peinture que Sarrafm a faite de ce Walftein, fi

fameux dans le dernier fiecle. On divife l’éthopée en profo-

pographie 8c éthopéc proprement dite. Ibid. 37. a.

ËTHRA. ( Mythol. ) Aventure arrivée à cette femme dans

l’ifle Sphérie. XV. 454. b.

ETIENNE, ( Monn. ) ancien écu de Dijon. IX. 244. a.

Etienne ( L ’ordre de faint) de Tofcane. Son inftitution

8c fa confirmation par le pape. Engagement que prirent les

chevaliers. Croix de cet ordre. Suppl. il. 887. b. Vayeç vol. IL

des pl. Blafon, pl. 23.

Etienne. ( Hift. d’Angl.') Hiftoire détaillée de fon regnp.

Suppl. II. 887. b.

Et ien n e , (Saint) pape : difpute entre cepape & quelques

évêques fur le baptême des hérétiques. XIIÎ. 839. b.

Etienne, (Saint) troifieme abbé de Citeaux.5«np/. IL44çA

Etienne I II, pape, demande du fecours à Pépin , St jut

donne l’onétion royale. XI. 834. b. Lettre qu’il feignit écrite

par S. Pierre à Pépin. 833./*, b. Voyez l’article Pépin. Suppl.

IV. 283 .b. 2 i

Etien n e , (Les) imprimeurs. VIII. 623. b. 626. a, b.

Etien ne. (Robert) 5a bible h é b r a ïq u e . H. 2 2 4 .^ . l^cba-

pitres du nouveau teftament divifés par lui en verfets. XV .

Etienne , ( Charles ) anatomifte. Suppl. I. 394- b. Son

ouvrage d’agriculture. 216. a. , ,

Etienne, (Saint- ) en Forés.: fabrique de canons de

dans cette ville. II. 617. a. . »

ETINCELANT. (Blafon) Suppl. II. 890. a. Voyez vol.

II. des planch. Blafon , planch. 7. ’ . _

ETINCELLE, produite par le choc de l’acier contre

un caillou. I. 108. a. II. 333. b .V I. 497. b. 601. •

celles éleftriques, voyez Electricité. ,

ÇTINCELLEMENT des ¿toiles fixes. La plupart des W

ficiens l’attribuent aux vapeurs de l’àtmofphere. H n a1

que lorfque la lumière eft fort vive. Planetes dans leq ,

on l’obfervc. Quels font les lieux de la terre ou

lement des étoiles ne s’apperçoit pas ou ne s’apperç

foiblcment. VI. 37. b. . -.„¡l’air eft

Etincellement des ¿toiles, eft d’autant moindre g

plùs'chârgé de vapeurs. VI. 62. a. aité-

ETIOLEMENt, (Botan. ) en ouot cJ>nfÆ a x r e n -

ration qui arrive aux plantes qu’on éleve dans a cette

fermés. M. Charles Bonnet de Gencye foupçou . ^umjerC.

maladie des plantes procédé de la privation ae ^

Eloge de cephyficien. VI. 37. b. Voye^Suppl- ¿(-„.¿espar-

ETIOLOGIES des philo&phes dogmatiques retu

les Pyrçhoniens. XIII. 609. b. gTIQUETTE*

E T O

ETIQUETTE , ( Hifl. mod. ) cérémonial qui réglé' les

devoirs extérieurs à l’égard-des rangs v des places & des

dignités. Raifons de rétabliffement de ^’étiquette t-elle eft

uue fauve-garde pour le mérite & un maintien de l’ordre.

L’étiquette s’étend a inefure.qué le mérite diminue : le def-

potifine fait de l’étiquette une forte de culte. Il yacepen- I

dant des peuples affez libres qui conférv.ent une étiquette fort

cérémonieulepourleur prince. L’étiquette fut établie chez les

empereurs du bas empire. L’étiquette proprement dite n’eft pas

fort ancienne en Europe. Hiftoire de fon établiffeinent.

Comment elle eft pratiquée en France. VI. 38. a.

Etiquèttes, petits écriteaux qui fe mettent fur des facs,

des boëtes ou des vafes. VI. 38. a.

Etiquettes 6* cérémonies! : réflexions fur ce fujet. IX.

)6 l.a ,b . ^

Etiqu e t t e, ( Jurtfp.) morceau de papier ou de parchemin

attaché fur les facs des caufes, inuances ou procès. Ce

qui eft écrit fur l’étiquette. Origine de ce mot. Ce qu’on appelle

étiquette au grand confeil. VI. 38. b.

Etiquette, terme de pêche. Foyer T ruble. VI. 38. b.

ETIQUETER, ( Jurifp.) V\.$.b.

Etiqueter des témoins. Ce qu’on entend par-la. Etiquette

lignifie en Flandres les faits & articles fur lefquels on fait

entendre les témoins. Ufage de ce parlement fur cet objet.

yi.38.*.

ETIRE. Defeription & ufage de cet inftrument du cor-

' roycur. VI. 38. b.

ETIRER. Tenailles à étirer des orfevres. XVI. 123. a.

Voyez Ban c a tirer.

ÉTITES , ( Minéral: ) defeription de ces pierres. Erreur

ui a donné lieu au nom de pierres d’aigles qui leur a été

onné. Leur origine. Lieux ou on les trouve. Pourquoi les

Arabes les ont nommées pierres fonnantes. Etites qu’on trouve

quelquefois dans les environs d’Alençon. Suppl. II. 890. a.

Voyez A igle , pierre d’.

ÉTIVAL, ( Géogr. ) abbaye du canton de la Charnie.Suppl.

II.360.*.

ETNA, bois que Vulcain avoitfur ce mont. II. 310, *.

Eruptions de ce . volcan. XVII. 444. a. 446. a. Pluies de

terre auxquelles ces éruptions ont donné lieu. X1L 796. à.

Voyez G ibel & Ethna.

' ETOFFE, .(Ôurdijfagt) toutes fortes d’ouvrages d’or.,

d’argent, foie, laine, poil, coton ou fil, travaillés au métier.

VI. 59. *.

Etoffe. Différence entre étoffe, toile, ou toilerie. XVI.

381. b. Etoffe bien ou mal coëffée. III. 389. b. Etoffe qui

s’effile. V. 408. b. Etoffe empointéé. V. 392. b. Tète &

queue d’une étoffe. XVI. 203. b. ✓

Etoffes. Etoffes de laine légerç, &c. VI. 59. *.

Etoffes en laine , leur fabrication. IX. 184. b , &c. Maniéré

de les blanchir. Suppl. 1. 906. b. Voye^ D rap e r ie .

Etoffe, terme de chapelier. Chapeau bien étoffé. VI.

59. a. 1 \ - - . 1 -

Etoffe. ( Ruban. ) petite boëte où l’ouvrier renferme fes

étoffes. VI. 59. a. .

Etoffes , (Manuf. en foie) on les diftingue en façonnées

& unies. Toutes les étoffes ne font travaillées que de

deux maniérés ; ou en fatin, ou en taffetas. Efpece d’étoffe

appellée ferge. Les étoffes en fatin , compofées dépuis. 73

iulqu’à 100 portées. VI. 39. a. Celles en taffetas, depuis 40

jufqu’à 160. Etoffes ordinaires. Outre les chaînes qui font

le corps des étoffes façonnées, on y ajoute encore d’autres

petites chaînes appellées poils. Cependant i l y 1 beaucoup

d’étoffes façonnées qui n’ont point de poil. Étoffes en dorure

auxquelles il eft de réglé de donner un poil. Ge qu’on

appelle Accompagner la dorure. Toutes les étoffes doivent

avoir une façon de faire lever les liffes, à laquelle on donne le

nom d’armure. VI. 39. b.

Etoffes en foie, leur fabrication. XV. 284. b, &c. Apprêt

des étoffes de foie. I. 336. * , b. De la fabrication des étoffes

appellées brocards. II. 423. a , b. Des étoffes brochées. 430.

< b. Des étoffes chinées & figurées. III. 339. b. En quoi con-

ftfte l’art des étoffes figurées. VI. 790. b. De la dorure des

étoffes riches. V. 60. a. Fonds d’or ou d’argent des étoffes

en foie. VII. 34. a. Glacer les étoffes. 687. b. Conftdération

fur l’induftric des étoffes que le luxe a inventées. VIII. 12.

a. Defeription du travail des étoffes en foie dans le vol.

XI des planches. Article Soierie.

ETOFFEn ( Coutell. Serrur. Tailland.) morceaux d’acier

commun dont les Ouvriers en fer forment les parties non-

tranchantes de leurs ouvrages. Ils font auffi l’étoffe de toute

piece d’acier rebutée ' pour quelque défaut, qu’ils mettent

en forme de barre. Comment fe fait cette opération. VI. 39. b.

Eto f fe , baffe , ( Potier-d’étain ) VI. 39. a.

Etoffe, terme de riviere. VI. 39. b.

ETOILES, ( AJlron. ) diftinguées par les phénomènes de

leurs mouvemens, en fixes & en errantes.

Diftance des ¿toiles fixes : nous n’avons point de diftance

dans le fyftême des planetes qui gnUTe leur être comparée.

Tome /,

E T O 6 4 $

Leur 1 diftapce înfthenfc s’infete de ce qu’elles n’ont point

de parallaxe fcnfible, & que le diamètre de 1 orbite de la

terre n’a point de proportion fenfibld avec leur diftancei

Quand l’angle que cette orbite formeroit à l’étoile feroic

d’une demi-minute, on trouveroit les étoiles plus loin de

nous que le foleil 12000 fois & au-delà. Méthode employée

par Hpyghens pour ..déterminer la diftance .de fyrius. VL

60. a. Cette diftance. immenfe fert à expliquer dans le

fyftême, du mouvement dé la terre , pourquoi - certaines

étçiles ne paroiffent. pas plus grand.es dans un tems de

l’année que dans un autre; & pourquoi.leur diftance ref*

peaive ne varie jamais. par rapport à nous. Comment le

foleil nous paroîtroit,.s’il .étoit à la même diftance de nous

que l’étoile fixe la plus proche de la terre.

Grandeur & nombre des étoiles. La . différence de leur#

grandeurs peut venir en partie de la différence de leurs

diftances.-Divifion des étoiles, en fept différentes grandeurs«

La . multitude des étoiles, appellées télefeopiques en très-con-

fidérable, Ibid. b. Etoiles de grandeurs intermédiaires. Il fau**

droit à proprement parler, établir autant de elaffes, qu’il .y:

a d’étoiles. Principales, différences qu’on a reconnues dans

celles de la première grandeur. Catalogue des étoiles de différentes

.grandeurs félon Kepler. Total 1392. Quelques auteurs

ont cru que le diametre de quelques étoiles égaloic

celui, de l’orbite terreftre. Mais cette prétendue, grandeur

n’eft fondée que fur des obfervations très-imparfaites. L’angle

fous, lequel paroiffent les étoiles de la, première grandeur

n’eft pas même, d’une fécondé. Ibid. 6t. a. Faufle>lumière

qui les fait paroitre à nos yeux au moins cent fois

plus grandes qu’elles ne font. Comment on fait^difparoître

.cette fauffe lumière. Les. étoiles paroiffent ;plus, petites au

télefçope qu’à la vue fimple./ Erre.ur du P. Riccioli fur la

grandeur apparente de fyrius qu’il a crue de 18 fécondés ;

tandis qu’il eft cerfain qu elle eft à peine de 9 tierces. Pour-

quoi nous appercevons les étoiles fixes malgré leur énorme

aijftance. Ibid.b. La fcintillation,des étoiles eft d’autant moin?,

dre , que l’air-eft moins chargé de vapeurs.

. Catalogue des ¿toiles : on les divife en aftérifmcs ou Conf-

tellattonsi Cette divifion eft auffi ancjcnne.au moins que le

.le livré de Job. Etoiles appellées informes. Les aftronoines

modernes en ont formé ae nouvelles conflellations.'Etoiles

nébuleufcs, voye{ l’article Nebuleux. Catalogue des étoiles

fait par Hipparque 123. ans avant. J. C. Ptolomée y ajouta

quatre étoiles. Catalogue que fit ou fit faire Ulug - Beigh

petit fils de Tamerlan , en 1437. Catalogues faits, dans le

16 & le 17* fiecles. Ceux de Ticho-Brahè, de Kepler ,

de Riccioli, de Bayer, de Halley, de Hey.elius ».de.rlam-

fteed. Pourquoi dans les belles nuits d’hiver ,oni.'Croit voir

une multitude innombrable d’étojles. Ibid. 6%. a? ;Qpinion

de Riccioli fur le nombre total des étoiles-. Conjeélure fur

la voie laâée, voye^ G alaxie & V oie lactée. Nombre

des étoiles que quelques aftronomes . ont comptées dans les

pleyades, & dans la confteüation d’orion.- .Cartes, célcftes

que publia Bayer en 1603, dans lefquellcs il défigne les

étoiles par des lettres grecques. Les changemens qu’ont

éprouves .les étoiles font très-confidétables , quoique les an-

.ciens aient foutenu que la matière des cieux des corps

céleftes eft inaltérable 8c éternçlle. Nouvelle-étoile obfer-

vèp par Hipparque. Phénomènes obfervés par. Tichp-Brahé

dàns une nouvelle étoile de caffiopée , qui parût plus grande

que vénus, 8c difparut enfuite au bout de feizemois, fans

avoir changé de place. Nouvelle étoile .obfervée dans la

même eonftellation par Léovicius vers l’an 943. Autre nouvelle.

éjtoile obfervée dans. la même eonftellation ; Keill

prétend que c’eft la même étoile 8c lui attribue des apparitions

périodiques. Ibid. b. Nouvelle étoile qu’obferva Fabri-

cius en 1648, &c. dans le cou de la baleine. Autres étoiles

nouvelles obfervées dans diverfes conftellations. Plufieurs

des anciennes étoiles ne font plus vifibles à préfent. Il en

eft dont la lumière s’affoiblit, s’éteint 8c reparoît enfuite :

étoile de la baleine qui. nous offre ces variations. Çonjeftu-

res fuv leur caufe. Quelques-uns l’ont attribuée à quelques

taches vont une partie de fa furface eft couverte. M. de

Maupertuis l’attribue à l’applatiffement de ces étoiles vers

leurs pôles. Ibid. 63. .a. Difpaçidon de deux étoiles de la

fécondé grandeur qui étoient dans le navire argo. Autres

changemens obfervés par Montanari. Catalogues donnés

des étoiles qui ne fe lèvent point. Nature des ¿toiles fixes.

i°. Les étoiles fixes brillent de leur, propre lumière; 20. elleà

font autant de foleils; 30. il eft très-probable , qu’elles ne

font pas plus petites que notre foleil; Ibid. b. 40. qu’elles

ne font pas dans une même furface fphérique du ciel; 30. il

eft naturel de penfer que chaque étoile eft le centre d’un

fyftême. Les planetes imaginées autour de certaines étoiles,

pourroient fervir à expliquer le mouvement particulier qu’on

remarque dans quelques-unes d’elles.

Mouvement des étoiles. Elles ont deux mouvemens appa-

rens ; l’un eft journalier 8c vient du mouvement réel de la

terre autour de fon axe. L’autre eft celiit par lequel elles

A A A A a a a a