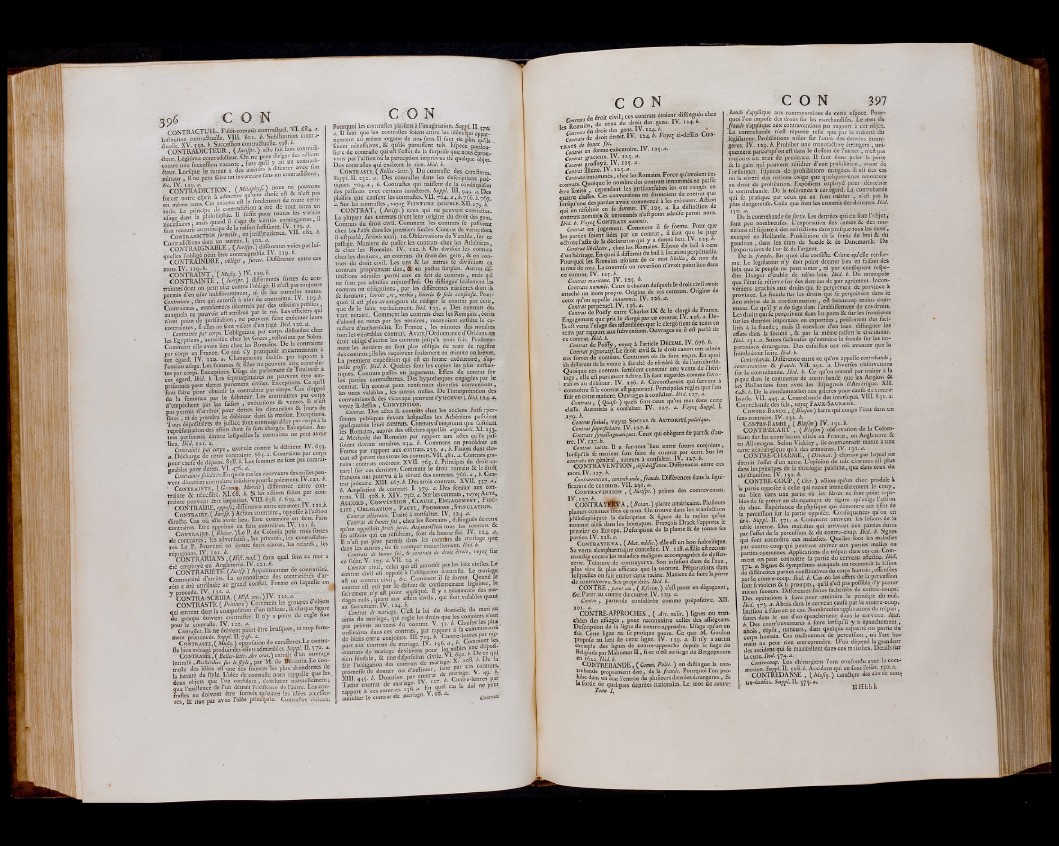

3 9 6 C O N

rnNTRACTUEL. Fidéi-commis contraftuel. VI. 684. a.

Inflation contraRilcUê. V i l 801. b Sjibffiiimon aoiura-

fluclle XV. fia-, b. Succeffioncontrafluelle. 498.

CONTRADICTEUR , l Jurifpr. ) aile fait fans contradj-

fteur. Légitime conttadiaeur. On ne peut 'diriger des

contre «ne fuccéflion vacante , fans qu d y vec pon

forcer fondement de toute cemm

d f T e nteipe de contradiaion a été de tout .teins en

«& ce in sP a pWopl.ie. II foffitpour toutes les ventes

ufage dans p !■ | ^ de véntes contingentes, il

C o n t r a d i c t i o n formelle , en jurifprudence. VII. 182. b.

Comraâiftiôns dans un auteur. I. 50a. a.

CONTRAIGNABLE, {Jmfpr.) différentes voies par lef-

aueUes l’obligé peut être contraignable. IV. 119. b.

CONTRAINDRE, obliger , forcer. Différence entre ces

mots. IV. 119. b. ,

CONTRAINT, W wM $ 8 H B B

CONTRAINTE , (Jurifpr. ) différentes fortes de contraintes"

dont on p'eufufer contre l’obUge. Il n eft pas toujoure

permis d’en ufer mdifféremment, m de les cumuler tontes.

Contraints , titre qui autorife à ufer.de contrainte. IV. 1 9 . A

Contraintes , mandemens décernés par des officiel pubhcs,,

auxquels ce pouvoir eft attribué par le roi. Les officiers qiu

n’ont point de ¡ùrifdiffion, ne1 peuvent faire exécuter leurs

contraintes, S elles ne font vifées d’un juge- 'M & M ,

Contrainte cijipf. L’obligation par corps défendue chez

les Egyptiens, autorifée chez les Grecs, reftreinte par Solon.

Comment elle avoit lieu chez les Romains. De la contramte

par corps en France. Ce oui s’y prauquoit anciennement a

Cet égard: IV. iao. a. Changemens établis par rapport à

l’ancien ufage. Les fémmes & Biles ne p m i » « ™ »

■tes par corps. Exceptions. Ufage du parlement de Touloufe à

cet égard .Ibid. b. Les feptuagénaires n e peuvent être em-

prifonnés pour dettes purement civiles. Exceptions. Ce qu.

faut faire pour obtenir la contramte par corps. Cas dappel

de la fentence par le débiteur. Les conttatntes par corps

n’empêchent pas les faifies . exécutions St. ventts. Il n eft

pas permis d’arrêter' pour dettes les dimanches & joure de

Îêtes ni de prendre le. débiteur dans fa maifon. Exceptions.

Tous dépofimires de jnffiçe font contraignables par corps à la

tepréfentation des effets dont ils font chargés. Exception. Autres

perfonnes contre lefquelles la contrainte ne peut avoir

pàr corps, exercée contre le débiteur. IV. 653.

a Décharge de cette contrainte. 665.0. Contrainte par corps

pour càufe de dépens. 8 58. i. Les femmes ne font pas contrai-

cnables pour dettes. VI. 476. a.

' Contrainte folidaire.'En quels cas les receveurs des taïUes peuvent

décerner contrainte folidaire pour le paiement. IV.121. b

' C o n t r a i n t e , ( Gramy.' Morale) difterence entre con-

trainte & néceffité. XI.68, b. Siles affions faites par con

Si v L fm n n tip q VTIT.618.b.0 2 0 . Ö.

trainte oc neceinie. a i . uo. ». ^

trainte peuvent être imputées. VIII. 638. 639. a.

CONTRAIRE,oppofé;CONTRAIRE., oppoje; adiinffeérrcennccce entre cceess mmoottss.. IV. 121.-.

C o n t r a i r e . ( Jurifp.yAftion contraire, oppofée à l’a&ion

ddiirreecâtee., ^Caass ooùu,,, eeullee aavvouint lri™eu.. E«tsr-e contraire en —fai-ts,. Faits

•contraires. Etre appointé en faits contraires. IV. 121. b.

C o n t r a i r e . ( RhétorAÊe P. de Coloma pofe trois-fortes

de contraire!; lés adverfatifs,, les privatifs, les çontmdiaoi-

res. Le ÎP, Jouvenci en ajoute deux autres, les relants , les

r^ è)N TR A iilAN S , (Hift-/noif.J.dans quel fens ce mot

été employé en Angleterre. IV. 121.. b. , - .

CONTRARIÉTÉ?CJûrifp.) Appomtement de contrariété.

Contrariété d’arrêts. Laconnqif%içe des contrariétés dar-

rêts a été attribuée au grinÎ' confeil. Forme en laquelle on

V procédé. IV. 122. é.

CONTRA-SCR1BA. ( Hift. ont. ) TV. 122,«.

■ CONTRASTE. ( Peinture ) Comment les groupes d objets

oui entrent dans la compofition d’un tableau , & chaque figure

T groupe doivent contmfter.Tl n’y a point de réglé fixe

pour le contrafte. IV. 122. a. ■ , . .

Co'nlrajles. Ils ne doivent point être brufques, ni trop torte-

ment prononcéis. Suppl. II.'746. a. - . o

C o n t r a s t e , ( Ai«/?.), oppofition de caraftercs-Le contrafte

bien ménagé produit des effets admirables. Suppl-11. 570. a.

C o n t r a s t e , ( Belles-Uttr. Art orat.) extrait d un ouvrage

intitulé , Recherches fur le ftyle, par M. de Beccariâ. Le contrafte

des idées 'eft une dés fourcés'les plus abondantes d<

la beauté du ftyle. L’idée de contrafte nous rappelle ' que le:

deux objets que l’on confidere , s’excluènt mutuellement

que l’exiftence de l’un détruit l’cxiftence de l’autre. Les con-

ïraftes ne doivent être formés, qu’entre les idées acceffoi-

re's & non pas avec- l’idée principale. Contraftes vicieux,

CON Pourquoi les contraftes plaifentà l’imaginationi- Suppl, II. rsq;

a. Il faut que les contraftes foient entre les idées qui appartiennent

au même organe de nos fens. Il faut de plus qu’ils ,

foient néceffaires, & qu’ils paroiffent tels. Efpece particulière

de contrafte qui eft l’effet de la furprife que nous éprouvons

par l’aélion bu la perception imprévue de quelque objet.

Des contraftes qui excitent le .rire. Ibïd. b.

C o n t r a s t e . (Belles-lettr. ) Du contrafte des caraftcres.

Suppl. II. 232. a. Dès contraftes dans les deferiptions poétiques.

704. a , b. Contraftes qui naiffent de là combiqaifon

des pallions avec certains caraéteres. Suppl. III. 949. a. Des

plaifirs que caufent les contraftes. VII. 764. a ,b. 766.'b. 767.

1. Sur les contraftes, voyc^ P e in t u r e d o u b l e . XII. 279. b.

CONTRAT, ( Jurijp. ) ceux qui ne peuvent contrafter.'

La plupart des contrats tirent leur origine du droit des gens.

Contrats du droit civil: Comment lès contrats fe paffoient

chez les Juifs dans les premiers fiecles. Contrat de vente dont

il eft parlé, Jérémie xxxij. 10. Obfervations de Valable, fur ce

paffage. Maniéré de paffer les contrats chez les Athéniens ,

& chez les Romains. IV. 122. b. On divifoit les contrats

chez les derniers, en contrats du droit des gens, & en contrats

du droit civil. Les uns &, les autres fc divifoient en

contrats proprement dits, 8t eii’paftes fimplés. Autres dif-

tinéttons admifes parmi eux en tait de contrats, mais qui

ne font pas admifes aujourd’hui. On diftingue feulement les

contrats ou obligations, par les différentes nianieres dont ils

fe forment; favoir verbis, litteris & folo confenfu. Pourquoi

il eft plus avantageux de rédiger le contrat par écrit,

que de le faire verbalement. Ibid. 123. a. Des contrats des

vant. notaire. Comment les contrats chez les Romains , écrits

d’abord en notes par les notaires, recevoient enfuite le ca-

raftere d’authenticité. En France , les minutes dés notaires

lont les véritables contrats. Avantl’Ordonnahce d’Orléans on

¿toit obligé d’écrire les contrats jufqu’à trois fois. Préfente-

ment les notaires ne font plus obligés de tenir de régiftre

des contrats ; ils les reçoivent feulement en minute ou brevet.

La première expédition qui eft en forme exécutoire,” s’appelle

groffe. Ibid. b. Quelles font les copies les plus authentiques.

Contrats paffés en Jugement. Effets du contrat fur

les parties contrariantes. Des hypothéqués engagées par le,

contrat. Un contrat peut renfermer diverfes conventions,

les unes valables, les autres nulles. De l’interprétation des

conventions & des vices qui peuvent s’y trouver ; Ibid. 124. a.

voyer là-dèffus, C o n v e n t i o n .

Contrat. Des aéles& contrits chez les anciens Juifs:perfonnes

publiques devant lefquelles les Athéniens paffoient

quelquefois leurs contrats. Contrats d’emprunts que faifoient

les Romains, auprès des officiers appellés argentarii. XI. 233.

* Méthode des Romains par rapport aux aétes qu’ils paf-

foient devant notaires. 234. b. Comment on procédoit en

France par rapport aux contrats. 235. a, b. Fautes dont chacun

eft garant dans tous les contrats. VII. 481. a. Contrats gratuits

: contrats onéreux. XVII. 765. b. Principes du droit na-

turel fur ces derniers. Comment le droit romain & le droit

franchis ont pourvu a la sûreté des contrats. 766. a , b. Contrat

précaire. XIII. 267. b. Des trois contrats. XVII. 537.

b. Ampliation de contrats. I. 379. a Des fceâux aux contrats.

VII. <08. b. XIV. 750. a. Sur les contrats, voy^ACTE,

A c c o r d , C o n v e n t i o n , C l a u s e , E n g a g e m e n t , F id e -,

l i t é O b l i g a t i o n , P a c t e , P r o m e s s e , S t i p u l a t i o n .

Contrat àléaïoire. Traité à confulter. IV. 124. a.

'Contrat de bonne foi , chez les Romains, dift.ngués de ceux

qu’on appelloit friüi juris. Aujourd hm tous les contrats &

les avions qui en réfiütent, font de bonne foi. IV. 124. æ.

Il n’eft pas plus permis dans les contAts de mariage que

dans les autres, de fe tromper mutuellement. Ibid. b.

: Contrats de bonne fo i, & contrats de droit, étroit, voye^ fur

cé'fujët.'V. 125. ¿.VIL 24. a. . .. T 1

Contrat civil, celui qui eft autorifé par les loix civiles. Le

contrat civil eft oppofé à l’obligation naturelle. Le mariage,

eft un contrat civil, &c. Comment d fe forme. Quand le

contrat eft nul par le défaut de confentement légitime |

facrement n’y eft point appliqué. Il y a néanmoins des mar

-riage^riuls, quant aux e l f e civüs, qui font valables quant

au facrement. IV. 124. b. .

Contrat de mariage. C’eft la loi fin domicile du mari au

tems du mariage, qui réglé les droits les “ T ‘n,“ '^

pas prévus autems du contrat. V. 31. t. Çlaufes les pl

ordinaires -dans ces contrats, par rapport à la

de ¡iléus entre | ‘ f - M Ê S les

port aux Contrats de mariage. IV. 136. a, i. difpofl.

contrats de mariage devinrent pour b De ce qui

tlon féodale, & unedifpofidon civile. VI. 0.9-^ ,j;

fait l’Obligation des contratsule managt- . ^ £onIrats.

promeffe de donner ou dinlbtuer, ta i;ria„ y . 4„. t.'

XIII. 445. h. Donation par Confre-lettres par

Tacite contrat de mar,a8°- 1' \ n q7uel cas le dol ne peut

rappo«àces_eo5 ; a u . n 6 ; ^ . ? 8. .

annulier le contrat c Contrats

I CON ^ ^ m Ê Ê ^ Ê Ê Ê

‘ CcZat’ de“ droit éuofo îv .^ a à y î ct-deOUs Cou-

t r a TS de bonne foi. ,

Contrat en forme exécutoire. IV. 125.

Contrat gradeux. IV. 125. tf.

Contrat groffoyé. IV. 125. a.

Contrat Ulicite. IV. 125.^ • .

Contrats innommés, chez les Romains. Force qu avoient ces

e-nnrrats Ouoique le nombre des contrats innommés ne puiüe

être limité cependant les jurifconfultes les ont rangés en

fluatre claffes. Ces conventions ne formoient de contrat que

?orfqu’une des parties avoit commencé à les exécuter. Aiftion

oui en réfultoit en fa faveur. IV. ta ,, u. La difonihon de

contrats nommés & innommés n’eft point admife parmi nous.

Ibid. b. Voyez CONTRATS nommés.

Contrat en jugement. Comment tl fe forme. Pour que

les parties foient liées par ce contrat, il faut que le juge

oftroie l’afte de la déclaration qui y a donné hea, IV.125. .

Contrat Uellaire, chez les Romains. Efpece de bail a cens

d’un héritage. En quoi il différoit du bail à location pwpêtuelle.

Pourquoi ils Romains ufoleut de ce mot ItbtUa | & non du

terme de cent. Lacommifeou reverfion navott pomtbeudans

ce contrat. IV. 125. b.

Contrat maritime. IV. 12 %.b. % .

Contrats nommés. Ceux à chacun defquels le droit civil avoit

attaché un nom propre. Origine de ces contrats. Origine de

ceux qu’on appelle innommés. IV. 126. a.

Contrat perpétuel. IV. 126. a. , , „

Contrat de Polffy entre Charles IX & le clergé de France.

Engagement que prit le clergé par ce contrat. IV. 126. a. L>e-

là eft venu l’ufage des affemblées que le clergé tient de tems en

tems par rapport aux fubventions. Ouvrages ou il eft parlé de

ce contrat. Ibid. b. _» " t\r s / l *

Contrat de Poiffy, voyeç à 1 article D e c im e . IV. 676. b. I

Contrat pignoratif. Le droit civil & le droit canon ont adnus

ces fortes de contrats. Coutumes où ils font reçus. En quoi I

ils différent de la vente à faculté de réméré & de 1 antichrefe. |

Ouoique ces contrats femblent contenir une vente de 1 heri- I

taee .elle eft purement fiftive. Ils font regardés comme favo-

i xalles au débiteur. IV. 126. b. Circonftances qui fervent à

* connoître fi le contrat eft pignoratif. Principales réglés que 1 on I

fuit en cette matière. Ouvrages à confulter. Ibid. 127. a.

Contrats, ( Quafi- ) quels font ceux qü ori met dans cette I

claffe. Autorités à'confulter. IV. 127. a. Voye£ Suppl. I.

^Contrat,foetal, voyez SOCIAL & A UTO R ITÉ politique.

Contrat fuperficiaire. IV. 127. b.

Contrats fynallagmatiques. Ceux qui obligent de part& d au- |

tre. IV. 127. b. . .

Contrat tacite. Il a fur-tout heu entre futurs conjoints,

lorfqu’ils fe marient fans faire de contrat par écrit. Sur les

contrats en général, auteurs à confulter. IV. 127. b.

CONTRAVENTION, défobéijfonce. Différences entre ces

jriots.IV. 127. b. 1 .

Contravention, contrebande, fraude. Différences dans la lignification

de ces mots. VII. 291. a.

C o n t r a v e n t i o n , ( Jurifpr. ) peines des contrevenans.

IV. 127. b.

CONTRAYÈfcVA, (Botan. ) plante américaine. Plufieurs

plantes connues tous ce nom. On trouve dans les .tranfaélions

philofophiques la defeription & figure de la racine quon

nomme ainfi dans les boutiques. François Drackl apporta le

premier en Eùrope. Defeription de la plante & de toutes fes

parties. IV. 128.ii. .. . ,

C o n t r ay e r v a , ( Mat. médic.) elle eft un bon fudorinque.

Sa vertu alexipharmaque conteftée. IV. 128. a. Elle eft recommandée

contre les maladies malignes accompagnées de dyffen-

teric. Peinture de contrayerva. Son infuiîon dans de 1 eau ,

plus sûre & plus efficace que la teinture. Préparations dans

lefquelles on tait entrer cette racine. Maniéré de faire la pierre

de contrayerva. Ses propriétés. Ibid. b.

CONTRE, parer au , ( Efcrim. ) c’eft parer en dégageant,

&c. Parer au contre du contre. IV. 129. a.

Contre , particule confidérée comme prépofitive.. XII.

xoi. a.

"'CONTRE-APPROCHES , ( Art. Wm ) lignes ou tranchées

des affiégés , pour reconnoître celles des affiégeans.

Defeription de la ligne de contre-approche. Ufage qu’on en

fait. Cette ligne ne fe pratique guere. Ce que M. Goulon

propofe au lieu de cette ligne. lV. 129. a. Il n’y a aucun

exemple des lignes de contre-approche depuis le fiege de

Belgrade par Mahomet I I , fi ce n eft au fiege de Bergopzoom

Cn 1622. Ibid. b.

CONTREBANDE, ( Cornu. Polie. ) on diftingueJa contrebande

proprement dite, de la fraude. Pourquoi l’on prohibe

dans un état l’entrée de plufieurs denréeséirangeres, &

la fortie de quelques denrées nationales. Le mot de contre-

J'orne I,

C O N 397

. bande Rapplique aux contraventions de céttë efpèce. Pourquoi

l’on impofe des droits fur les marchandifes. Le mot de

jfaude s’applique aüx contraventions par rapport à cet objet.

.La contrebande n’eft réputée telle que par la volonté du

légiftateur. Prohibitions utiles fur \entrée des denrées étrangères.

IV. 129. b. Prohiber une manufaâure étrangère , uniquement

parceyqu on eft dans le deffein de l’imiter, n’eft pas

toujours un trait de prudence. Il faut donc pefer la perte

.& le gain' qui peuvent réfultér d’une prohibition, avant de

l’ordonner. Efpeces de prohibitions mitigées:. Il eft des cas

où la sûreté des nations exige que quelques-unes renoncent

au droit de prohibition. Expédient exployé pour déraciner

la .contrebande. De la tolérance a cet égard. La contrebande

qui fe. pratique par ceux qui en font métier , n’eft pas la

plus dangereufe. Celle que font les commis des douanes. Ibid.

130 .a . . . . ■ . r

De la contrebande de fortie. Les denrées qui en font l’objet ",

font peu nombreufes. L’exportation des armes 8c des munitions

eft fuiette à des reftriétions dans prefque tous les états ,

excepté en Hollande. Prohibition de la fortie du brai & du

goudron, dans les états de Suede & de Danemarck. De

l’exportation de l’or .& de l’argent.

• De la fraude. En . quoi elle confifte. Crime qu’elle renferme.

Le légiftateur n’y doit point donner lieu en faifant des

| loix que le peuple ne peut aimer, m par conféquent refpe-

âer. Danger d’établir de telles loix. Ibid. b. Du monopole

que l’état fé réferve fur des denrées de pur agrément. Incon-

véniens attachés aux droits qui fe perçoivent de province à

province. La fraude fur les droits qui fe perçoivent dans le

lieu même de la confommation , eft beaucoup moins com-

I mune. Ce qu’il y a de iàge dans l’établiflement de ces droits.

I Les droits qui fe perçoivent dans les ports & fur les frontières

I fur les denrées importées ou exportées , préfentent des fàci-

lités à la fraude ; mais il convient d’en bien diftinguer les

effets dans la fociété , & par la même raifon le châtiment.

Ibid. 131. a. Suites facheufes qu’entraîne la fraude fur les importations

étrangères. Des cafuiftes ont ofe avancer que la

fraude étoit licite. Ibid. b.

Contrebande. Différence entre ce qii’on appelle contrebande ,

contravention & fraude. VII. 291. a. Diverfes obfervations

fur la contrebande. Ibid. b. Ce qu’on entend par traiter à la

pique dans le commerce de contrebande que les Anglois &

les Hollandois Font avec , les Efpagnols d’Amérique. XII.

648. b. De la condamnation aux galeres pour caufe de contrebande.

VII. 445. a. Contrebande des interlopes. VIII. 831. a.

Contrebande des fels, voye[ F a u x -S a u n a g e .

C o n t r e -B a n d e , ( Blajon) barre qui coupe l’écu dans un.

I fens contraire. IV. 131. b.

C o n t r e -B a n b i , ( Blafon) IV. 131. b.

CONTR’ÉCART , ( Blajon ) obfervation de la Colom-

I biere fur les contr’écarts ufités en Frànce, en Angleterre 8c

en Allemagne. Selon Vickley, ils conviennent mieux à une

I carte généalogique qu’à des armoiries. IV. 13.2. a.

CONTRE-CHARME, (Divinat. ) charme par lequel on

I détruit l’effet d’un autre. L’opinion de tels charmes eft plus

I dans les principes de là théologie païenne, que dans ceux du

I chriftianifme. IV. 132. b. . . .

I CONTRE-COUP, ( Chir. ) aâion qu’un choc produit à

I la partie oppofée à celle qui. reçoit immédiatement le coup ,

I • ou bien dans une partie où les fibres ne font point capa-

I bles de fe prêter au changement de figure qu’exige l’aétion.

I du choc. Expérience de phyfique qui démontre cet effet de

I la pereuffion fur la partie oppofée. Conféquences qu’on en

I tire. Suppl. II. 571. a. Comment arrivent lés lèfions de la

I table interne. Des maladies qui arrivent aux parties dures

I par l’effet de la pereuffion & du contre-coup. Ibid. b. Signes

| qui font connoître ces maladies. Quelles font les maladies

I par contre-coup qui peuvent arriver aux parties molles ou

I parties contenues. Applications du trépan dans c« cas. Coni-

I ment on peut connoître la partie du cerveau affectée. Ibid.

1 572. a. Signes" & fymptômes auxquels on reconnoit la klmn

I de différentes parties conftitutives du corps humain, offemees

par le contre-coup. Ibid. b; Cas où les effets de la pereuffion

I font fi violens 8c u prompts, qu’il n’eft pas poffible d y porter

aucun feceurs. Différentes fuites facheufes de contre-coup^;

Des opérations à faire pour atteindre le principe du mal.

1 Ibid. 573. a. Abcès dans le cerveau caufé par lé contre-coup.

Incifion à fàire en ce cas. Nombreufes applications du trépan,

I faites dans le cas d’un épanchement dans le cerveau. Ibid.

I b Des contr’ouyertures à faire lorfqu’il y a épanchement,

abcès, dépôt, tumeurs , dans quelque capacité ou partie du

I corps humain. Cas malheureux de pereuffion , où l’art lm-

I main ne peut rien entreprendre. D’qù dépend la grandeur

des accidens qui fe manifeftent dans ces maladies. Détails fur

la cuîe. Ibid. 574. a.

Contre-coup. Les chirurgiens 1 ont Confondu avec la commotion.

Suppl. IL «5 28. b. Accidens qui en font l’effet. 530. a.

CONTREDANSE , Q Muftq. ) cara^rc des airs de cou-

H H R F V I HHhbb