3 j 6 COM peu compatible avec le goût de la plnlofophie. XÏI. 409. b.

Obfervations fondamentales fur le commerce en général,

& principalement fur celui des marchandifes de main-d’oeuvre,

6c fur celui des denrées du cru. VII. 826. a , b, &c.

Réglés générales, -dont les gens qui ne font point au fait du

commerce & qui veulent s’y intéreffer, doivent fe prémunir:

caufes ordinaires qui font échouer les projets dans le commerce.

III. 740.. a. Du choix des fujets qui doivent être

chargés d’une entreprife. Ibid. b. A quoi l’on peut recon-

noître fi une nation qui n’a point de mines, fait autant de

commerce que les autres. 833. a. Matières premières , fondement

du commerce. VI. 538. b. 812. a. L’état ne connoit

de véritable commerce que l’extérieur. 812. a. XVII. 771.

a. Avantages du commerce extérieur & intérieur bien admi-

niftrés. VI. 812. b. La grandeur & l’étendue du commerce

de certaines foires, n’eft point une preuve de la grandeur

du commerce d’un état. VIL 40. b. De la proteélion du

commerce des colonies. X. 126. a. Maximes auxquelles

doit être affujetti le commerce avec les colonies , & de

• ces colonies entr elles. III. 630. b. Les nations qui cherchent

à s établir fur la mer Pacifique , n’y peuvent réufiir

que par ^la route du nord. Places qu’elles doivent chercher

à s’y procurer. Les pays tempérés plus convenables

aux etablifTemens des Européens que ceux de la zone torride.

Suppl. IV. 234. b. Principes à obferver *pour que le commerce

foit favorable à la population. XIII. 100. 4. Règlement

le pins prgpre à augmenter le commerce. XV. <81. a.

Effets- que produit dans l’état le commerce extérieur des

objets de luxe, ou la réexportation des matières étrangères

après quelles ont été fabriquées. XVII. 871. a. Confidéranons

fiir le commerce d’économie des républiques, qui par leur

fituanon font obligées de le faire. Ibid. La ruine du commerce

eft J’effet néeef&jre des impôts fur les marchandifes.

y 5- a > *- doit réfulter de la trop grande abondance

d or 8c d argent dans le commerce. I. 642. b. En quel

cas 1 argent peut être deftruôeur du commerce. VIII. 823. b.

La nation qui poffédera la main-d’oeuvre au meilleur marché,

& dont les négocians fe contenteront du gain le plus modéré,

fera le commerce le plus lucratif. VIII. 693. a. De

la permiffion de trafiquer dans les ports de l’Amérique efpa-

gnole. XIV. 19. a. Caraéleres d’abréviation d’ufage en commerce.

II. 670. b. -

Confidératïons particulières fur le commerce de la France. Principaux

objets de ce commerce. VII. 812. a. Moyen de l’encourager.

IX. 914. b. Pourquoi certaines nations donnent pref-

tout à meilleur marché que les François. Ibid. De la

necefiite de croifer contre le commerce anglois. X. 124. b.

Notre commerce avec la Barbarie. II. 69. b. Obfervations

lur les réglemens de commerce de Colbert, & fur les principes

d économie de Sully. XVII. 871. b. 872. a , b. Balance

du commerce de la France & de la Hollande. V . 069. b.

Commerce , ( Confeil de ) établi en 1700. Officiers qui

le compofent. Il né décide pas fouverainement. III. 699. b.

Commerce, (Jurifpr. ) bureau du commerce. II. 466.a.

IV. 18. a. Chambre de commerce. HI. 60. b. Confeil royal

de commerce. IV. 18. a. Députés du commerce. IV. 867. b.

»68. a. Départemens du commerce. 836. a. Des intendans

du commerce. VIII. 810. a ,b . Interdiction du commerce.

014. b. Surintendant du commerce. XV. 690. a. Villes de

— e. XVII. 280. a. Sociétés de commerce, voye^

Commmtdt L iv i,, vertus dont a esige la pratique. Vili.

«53. a. XVII. 178 a , i. Prochain.

^Commerce, (/ru du) diudls fur ies regies ge ce g | | m

COMMERCER , pour argent, ( au jeu du -commerce j Corn-

meicf r ? «banque. Commercer troc pour troc III -700 a

COMMERE ACCOMMODEZ-mS ; W u Je ) ^ p o fi.

non des réglés de ce jeu. III. 700. a.

COMMETTRE, ( Corderie') voye^ Corderie. Les corda-

ses d un vaiffeau ne doivent pas tons être commis k un degré

tembiable. Suppl. L 313. a.

rieCAddri d Vi*' I ^ “nC‘ Ì foklat d’une même centu'

C O m S a t S m V mo“ ommili'°- «>■ 7°°- *■

comm^W TTT ? y ? rt/Pr- ) ce qu’on entend par peines

leTaft« 7°°- b. Les claufes pénales appofées dans

Da„, “ 5 léu™sVde' Îf"‘r n'“ ’ “ î de Lnmages 8c intérêts,

¡ours ohancellerie, les peines ne font pas tou-

Mf peines pécuniaires,

nairement réputées true'ci™ ne font ordìnoncées

en matière _ omminatoires. Celles qui font pro-

qu’il y a dans un iuaeme*? * au^"1 réputées telles. Lorf-

ordonne à ime panie de "/• -r u tpelque difpofition qui

déchéance de quelque droit choi? Ì Peine de

minatoire. Ibid. 701. a. 9 difpofition n eft que com-

Commnatoire, claufes commino«-

fions comminatoires. IV. 1042 b pifnS‘ ^4- b. Diipôfi-

j j i . b% emes comminatoires. XII.

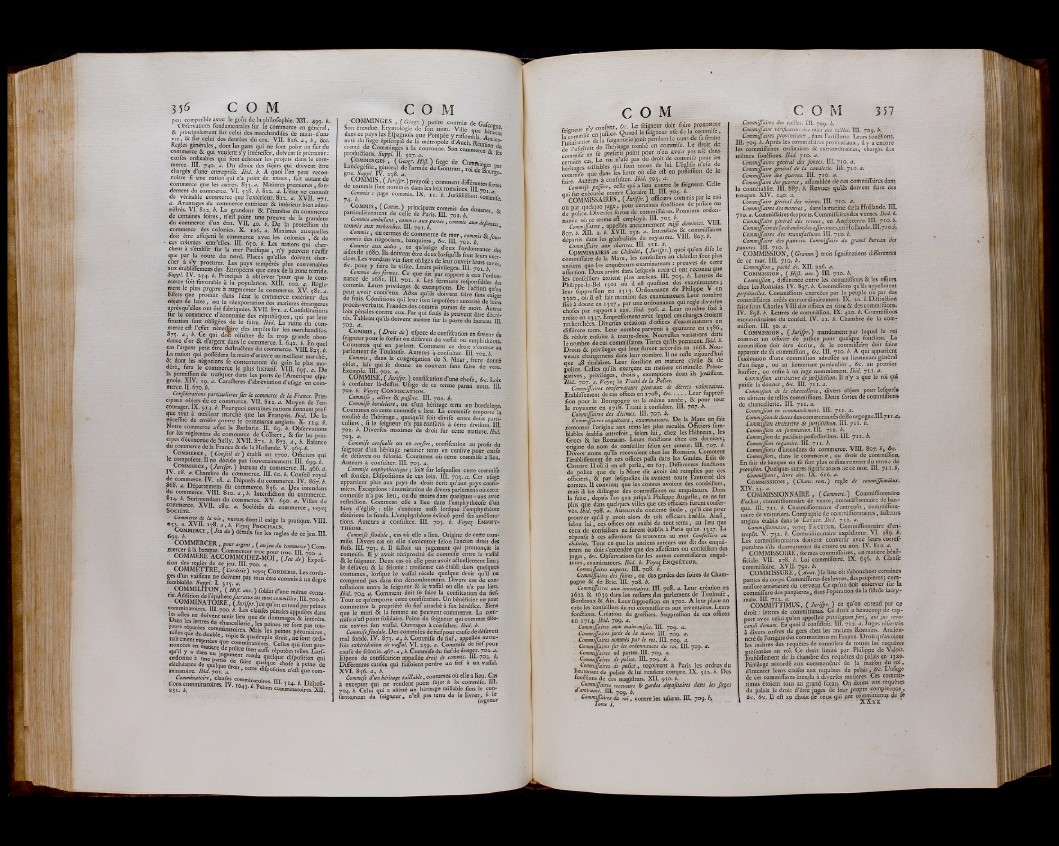

C O M

.-COMMINGES , (G éo g r .) petite contrée de Gafcrw»

Son étendue. Etymologie de fon nom. Ville que ¿ gne'

dans ce pays les Efpagnols que Pompée y raffembla An^

neté du fiege épifcopal de la métropole d’Auch. Ré..«^ .

comté de Comminges à la couronne. Son comme™ & 1

produirons. Suppl. II. 327. a. K fes

Laudi

gne.

COMMIS, (Jurifpr.) prépofoj comment différentes fort^

de comtnts font nommés dans les loix romaines. RI.

' “8e commis- " • i- Jnrifdiâion

C o m m i s , ( Cotttm.) principaux commis des douanes ftr

particulièrement de celle de Paris. III 70X é

Commuambulant commis auxpanes .cammiiauxdefeenut

commis aux recherches. III. 701. b. J^tts ,

Commis, en termes de commerce de mer, commis & fous,

commis des négocians, banquiers , &c. III. 701. b.

, ce qu’exige d’eux l’ordonnance des

aides de 1680. Us doivent être deux lorfqu’ils font leurs excr?

cices.Les vendais vin font obligés de leur ouvrir leurs caves

&e. pour y faire la vifite. Leurs privtieges. IU. 7oi. b.

e V ” ™ ' Ce que vdit Par rapport à eux l’ordonnance

de 1681. III. 701. b. Les fermiers refponfables des

commis. Leurs privilèges & exemptions. De l’aftion qu’on

peut avoir contr eux. Aôes qu’ils doivent faire fans eriger

de frais. Conditions qui leur font impofées : autorité de leurs

proces-verbaux. Fraudes des commis punies de mort. Autres

‘^Pénales contre eux. Par qui feuls Us peuvent être décrétés.

1 ableau qu Us doivent mettre fur la porte du bureau Ùl

702. a.

C o m m i s , (Droit de) efpece deconfifcation en faveur du

leigneur pour le forfait ou défaveu duvaffal ou emphithéote.

Coutumes qui en parlent. Comment ce droit s’exerce au

parlement de Touloufe. Auteurs ^confulter. III. 702. b.

Commis t dans la congrégation de S. Maur, frere donné

oblat, laïc qui fe donne au couvent fans foire de voeu.

Exemple. III. 702. a.

COMMISE j ( Jurifpr. ) confifcation d’une chofe, <S*c. Loix

a confulter là-deffus. Uiage de ce terme parmi nous. III.

702. b. Voye{ C o n f i s c a t i o n .

Commife , aflivc 8c pajjivc. III. 702. b.

Commife bordeliere, ou d’un héritage tenu en bordel âge»

Coutumes ou cette commife a lieu. La commiie emporte la

totalité de l’héritage, quoiqu’il foit -divifé entre deux particuliers

, fi le feigneur n’a pas confenti à cette divifion. III.

702. b. Diverfes maximes de droit fur cette matière. Ibid.

703. a.

Commife cenfuelle ou en cenfive, confifcation au profit dü

feigneur d’un héritage roturier tenu en cenfive pour caufe

de défaveu ou félonie. Coutumes où cette commife a lieu.

Auteurs à confulter. III. 703. a.

Commife emphythéotique ; loix fur lefquelles cette commife

eft fondée. Difpofitions de ces loix. lll. 703. a. Cet ufage

appartient plus aux pays de droit écrit qu’aux pays coutu-

miers. Exceptions : énumération de divers parlemens où cette

commife n’a pas lieu, ou du moins dans quelques - uns avec

reftriétion. Comment elle a lieu dans l’emphythéofe d’un

bien d’églife : elle s’exécute aufli lorfque l’emphythéote

détériore le fonds. L’emphythéote évincé perd fes améliorations.

Auteurs à confulter. III. 703. b. Voye[ E m p h y -

THÉOSE.

Commife féodale, cas où elle a lieu. Origine de cette commife.

Divers cas où elle s’exécutoit félon l’ancien droit des

fiefs. III. 703. b. Il falloit un jugement qui prononçât la

commife. Il y avoit réciprocité de commife entre le vaffal

& le feigneur. Deux cas où elle peut avoir aôuellement lieu ;

le défaveu & la’ félonie : troifieme cas établi dans quelques

coutumes, lorfque le vaffal récele quelque droit qu’il ne

comprend pas dans fon dénombrement. Divers cas de con-

teftations entre le feigneur le vaffal où elle n’a pas lieu.

Ibid. 704. a. Comment doit fe foire la confifcation du fief.

Tout ce qu’emporte cette confifcation. Un bénéficier ne peut

commettre la propriété du fief attaché à fon bénéfice. Biens

que le mari & la femme ne peuvent commettre. La commife

n’eft point folidaire. Peine du feigneur qui commet félonie

envers fon vaffal. Ouvrages à confulter. Ibid. b.

Commife féodale. Des commifes de fief pour caufe de défaveu

mal fondé. IV. 873. a, b. Commife de fief, appellée autrefois

exhérédation de vaffal. VI. 239. a. Commiie de fief pour

caufe de félonie. 467. a , ¿..Commife du fief de danger. 702. a.

Efpece de confifcation appellée droit de commis. III. 702^ b.

Différentes caufes qui foifoient perdre un fief à un vaffal.

XVI. 856 .a ,b . .

Commife d'un héritage taillable, coutumes ou elle a heu. Cas

à excepter <ïui ne rendent point fujer à la commife. 111.

704. ¿. Celiu qui a aliéné un héritage taillable fans le con-

fente/neot du feigneur, n’eft pas tenu de le hvrer,_fi^e

C O M C O M

. . | „V eonfent, &c. Le feigneur doit foire prononcer

feigneu Y juftice. Quand le feigneur ufe de la commife,

r rfiuitier de la feigneurie-jouit pendant le tems de fa ferme

îï l’ufufruit de l'héritage tombé en commife. Le droit de

!Lnmife ne fe preferit point pour n’en avoir pas ufô dans

certains cas. I ™ n’ulf pas Su droit de cotumtfc pour les

héritages taillable» qui fout tenus de lut. f e g h p § g | de

commue que dans les lieux où elle eft en poffeffion de le

Aire. Auteurs à confulter. ibtd. 705. a.

Commife paßve, celle <¡111 a lieu contre le feigneur. Celle

oui fut exécutée contre Clotatre IL 111. 705. b.

COMMISSAIRES, (Jurifpr.) officiers commis par le rot

ou par quelque juge, pour certaines fonaions de O B H I

de police. Diverfes fortes de commiffaires. Premiere ordonnance

où ce terme eft employé. III. 7°S- . . . VTTT

Commiffaires , appelles anciennement miffi dominicu V Ui.

807. b. XII. 2. ¿. XVII. 232. a Intendans & commiffaires

départis dans les généralités du royaume. VIII. 807. b.

Commiffaire aux chartres. III. 221. p. g

C ommissaires" au .Châtelct, {Jurifpr.) quojquen d.fele

commiffaire de la Mare, les confeUlers au chatelet font plus

anciens que les enquèteurs-examinateurs : preuves de cette

affertion; Deux arrêts dans lefquels ceux-ci ont reconnu que

les confeillers étoient plus anciens. III. 703. b. Lettres de

Philippe-le-Bel 1301 où il eft queftion des exammateurs;

leur luppreffion en 1313. Ordonnance de Phihppe V en

X320 , ou il eft fait mention des examinateurs. Leur nombre

fixé à douze en 1327 , par une ordonnance qui regle diverfes

chofes par rapport à eux. Ibid. 706. a. Leur nombre fixe a

treize en i3j7.Empreifementavec lequel ces charges étoient

recherchées. Diverfes créations d’offices d’examinateurs en

différens tems. Leur nombre parvenu à quarante en 1586,

& réduit enfulte à trente-deux. Nouvelles vananons dans

le nombre de ces commiffaires. Titres qu’ils prennent./¿¿¿. ¿.

Droits & privilèges qui leur furent accordés en 1668. Nouveaux

changemens dans leur nombre. Il ne refte aujourd hui

que 48 titulaires. Leur fonâion en matière civile & de

police. Celles qu’ils exerçent en mariere criminelle. Prérogatives

, privilèges, droits, exemptions dont ils jouiffent.

Ibid. 707. a. Voyc{ le Traité de la Police.

Commiffaires confervateurs généraux de décrets volontaires.

Etabliffement de ces offices en 1708, &c. . . . . Leur fuppref-

fion pour la Bourgogne en la même année, & pour tout

le royaume en 1718. Traité à confulter. III. 707. b.

Commiffaires des décimes. IIL 707. b.

Commiffaires enquêteurs, examinateurs. De la Mare en foit

remonter l’origine aux tems les plus reculés. Officiers fem-

blables établis autrefois, félon lui, chez les Hébreux, les

Grecs & les Romains. Leurs fondions chez ces derniers;

origine du nom de confeiller félon cet auteur. III. 707. b.

Divers-noms qu’ils recevoient chez les Romains. Comment

l ’établiffement de ces offices paffa dans les Gaules. Edit de

Clotaire IIou il en eft parlé, en 613. Différentes fonctions

de police que de la Mare dit avoir été remplies par ces

officiers, & par lefquelles ils avoient toute l’autorité des

comtes. Il convient que les comtes avoient des confeillers ,

mais il les diflingue des commiffaires ou enquêteurs. Dans

la fuite, depuis Fan 922 jufqu’à Philippe Augufte, ce ne fut

plus que dans quelques villes que ces officiers furent confer-

vés. Ibid. 708. a. Auteurs du onzième fiede , qu’il cite pour

prouver qu’il y avoit alors de tels officiers.établis. Ainfi,

félon lui, ces offices ont exifté de tout tems au lieu que

ceux de confeillers ne. furent établis à Paris qu’en 1327. La

réponfe à ces affertions fe trouvera au mot Confeillers au

châtelet. Tout ce que les anciens auteurs ont dit des enquêteurs

ne doit s’entendre que des affeiTeurs ou confeillers des

juges, &c. Obfervations fur les autres commiffaires enquêteurs,

examinateurs. Ibid. b. Voyc^ E n q u ê teu r .

Commiffair.es experts. III. 708. b. j .

Commiffaires des foires, ou des gardes des foires de Champagne

& de Brie. IH. 708. b.

Commiffaires aux inventaires. HI; 708. a. Leur création en

162a & 1639 dans les refforts des parlemens de Touloufe,

Bordeaux & Aix. Leur fuppreffion en 1702. A leur place on

créa les confeillers du roi commiffaires aux inventaires. Leurs

fondions. Création de greffiers. Suppreffion de ces offices

en 1714. Ibid. 709. a.

Commiffaires aux main-mifes. HI. 709. a.

Commiffaires jurés de la marée. III. 709. a.

.Commiffaires nommés par le roi. IU. 709. a.

- Commiffaires fur les ordonnances du roi. HI. 709. a.

■ Commiffaires ad partes. IU. 709. a.

Commiffaires de police, III. 709. b.

Commiffaires de police, reçoivent à Paris les ordres du

Keutenant de police &lui rendent compte. IX. 312. b. Des

fondions de ces raagiftrats. XII. 910. b.

g Commiffaires receveurs & gardes dépofitaires dans les fieges

d amirauté. IU. 709. b.

Commiffaires du roi, contre les nfures. UI. 709. ¿4

Tome /, •

.Commiffaires des tailles. III. 709. b.

• Commiffaire vérificateur des rôles des tailles. UI. 7O9. b.

Commiffaires provinciaux , dans l’artillerie. Leurs fondions,

in. 709. b. Apres les commiffaires provinciaux, il y a encore

les commiffaires ordinaires & extraordinaires; chargés des

mêmes fondions. Ibid. 710. a.

Commiffaires général des fontes. III. 710. a.

Commiffaire général de la cavalerie. UI. 710. a.

Commiffaire des guerres. III. 710. a.

Commiffaire des guerres , affemblée de ces commiffaires dans

la connétablie. III. 887. b. Revues qu’ils doivent foire des

troupes. S XIV. 240. a ..

Commiffaire général des vivres. IU. 710. à.

Commiffaires des montres , dans la marine de la Hollande. Iü.

710. a. Commiffaires desports. Commiffaires des ventes .Ibid. b.

Commiffaire général des revues, en Angleterre. III. 710. ¿.

Commiffaire de la chambre des affurancesjjnn.c\lznùç. III.710.b,

Commiffaires des manufaElures. III. 710. b.

Commiffaire des pauvres. Commiffaire du grand bureau des

pauvres. IU. 710. b.

COMMISSION, ( Gramm.) trois fignifications différentes

de ce mot. III. 710. b.

Commijfion , péché de. XII. 226. a.

C ommission, (Hifi. anc.) III. 710. ¿.

Commijfion | différence entre les commiffions & les offices

chez les Romains. IV. 897. b. Commiffions qu’ils appelloient

perpétuelles. Commiffions exercées par le peuple ou par des

commiffaires créés extraordinairement. IX. 20. b. Diftindiort

faite fous Charles VIII des offices en titre & des commiffions.

IV. 898. b. Lettres de commiffion, IX. 420. b. Commiffions

extraordinaires du confeil. IV. 21. b. Chambre de la commiffion.

IU. 30. a.

C ommission , ( Jurifpr:) mandement par lequel le roi

commet un officier de jufuce pour quelque fondion. La

commiffion doit être écrite, & le commiffoire doit foire

apparoir de fa commiffion, &c. III. 710. ¿. A qui appartient

l’exécution d’une commiffion adreffée au lieutenant général

d’un fiege, ou au lieutenant particulier , &c. au premier

huiffièr, ou enfin à un juge nommément. Ibid. 711. a.

Commijfion attributive de jurifdiilion. Il n’y a que le roi qui

puiffe la donner, &c. ni. 711. a.

Commiffion de la chancellerie, divers objets pour lefquels

on obtient de telles commiffions. Deux fortes de commiffions

de chancellerie. UI. 711. a.

Commiffion en commandement. UI. 711. a.

Commiffion de dettes descommunauté9deBourgogne.ni.7i i .a.

Commijfion excitative de jurifdiilion. IU. 711. ¿.

Commijfion en fommation. III. 711. b.

Commiffion de pacificis pofleflbribus. III. 7 1X. b,

Commijfion rogatoire. lll. 711. b.

Commiffions d’intendans du commerce. Vin. 807. ¿, &c.

Commijfion, dans le commerce, ou droit de commiffion.

En fait de banque on fe fert plus ordinairement du terme de

provifion. Quelques autres fignifications de ce mot. III. 711. b.

Commiffions, livre des. IX. '616. a.

C ommissions, ( Chanc. rom.) réglé de commijfionibus.

XICvO-M23M-*I-S SIONNAIRE , ( Commerc. v) ^Çommiffionnaire

d’achat, commiffionnaire de vente, .commiffionnaire de banque.

III. 71 x. b. Commiffionnaire d’entrepôt, çommiffion-

naire de voituriers. Compagnie de commiffionnaircs, foéteurs

anglois établis dans le Levant. Ibid. 712. a.

Commiffionnaire, voye[ FACTEUR. Çopimiffionnàire d entrepôt.

V. 732. b. Commiffionnaire expéditeur. VI. 289. ¿.

Les commiffionnaires doivent convenir avec .leurs corref-

pondans s’ils demeureront du croire ou non. IV. 810. a.

COMMISSOIRE, formes commiffoires, en matière béné-

ficiale. VIL 178. b. Loi commiffoire. IX. 656. b. Claufe

commiffoire. XVU. 791. b. ‘. •

COMMISSURE, (Anat.) le lieu ou s’abouchent certaines

parties du corps. Commiffures des levres, des paupières ; conj-

miffurç antérieur^ du cerveay. Çe qu’on doit , .• r

commiffure des paupières, dans Î’ôpératipn de la fiftule lacrymale.

III. 712. a. •

COMMITTIMUS, ( Jurifpr. ) ce quon entend par ce

droit : lettres de committimus. Ce droit a beaucoup de rapport

avec celui qu’on appelloit privilegmm fort , aut j/tsrevo-

! candi domum. En quoi if confiftoit. îll. 712. a. Juges réfervés

; £ divers .ordres .de gens chez les anciens. Romains. Ancienneté

de l’origine des committinjus en France. Droit qu’avoieijt

i les maîtres des requêtes de connoître de toutes les requêtes

! présentées au roi. Ce droit limité par Philippe de "Valois.

Etabliffement de la chambre des requêtes du palais en 1320.

Privilège accordé aux comroenfaux de Ja mai fon du roi,

d’intenter leurs caufes aux requêtes du palus, fyc. L’ufage

de ces commiffions étendu à diverfes matières. Ces cpmmit-

timus étoient tous au grand fceaii.' O11 donna aux reqyêtçs

' du palais le droit d’être juges dé leur propre competeoçe,

£*c. &c. i l eft au choix de ceux qui fiP} çpmnnmniu# de fe

• ' - " ' ^C'X*x X