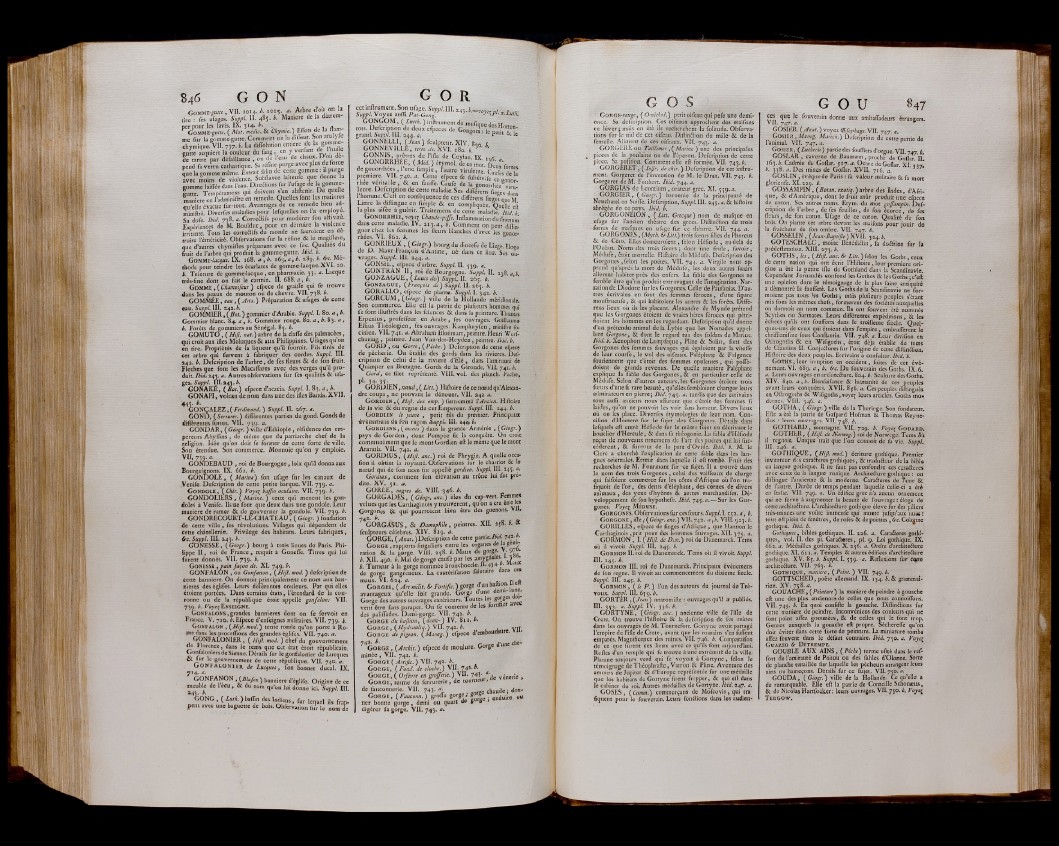

B 4 6 G O N

G om m i-w í« , v i l . 1014. ¿ t °M - I Arbrf f o b ,on È

tire : fes ufages. Suvpí. 11. 485- *• Maniere de la détrem-

per pour les lavis. IX. 314* %■; - I . . , , /i,_

Gomme-cwk. ( Afeí. "iddie. & Cíymir.) Effets de la flarn

me fur la gomme-gutte. Comment on la diffeut. Son analyl

chvmique. VII. 737. *. La diffolution cutiere de la gomme-

g S acquiert la couleur du fang en y verfant de l t a l e

l e tartre par d¿faillance 1 ou <le l’eau de chaux. O °u

pend fa vertu cathartique. Sa rétine purge avec p us ~

que la gomme même. L i r a i t fallu de cette gomme .1 purge

avec moins de violence Subffance laneule eue donne la

gomme laiffie dans l'eau. Dire&ons fur I ufage de la gomme-

gutte. Tempérameos qui doivent s’en abftentr. De quelle

maniere on l'adminiflre en remede. Quelles font les matières

qu’elle évacue fur-tout. Avantages de ce remede bien ad-

miniftré. Diverfcs maladies pour lefquellcs on 1 a employé.

Sa dofe. Ibid. 738. a. Correélifs pour modérer fon activité.

JExpériences de M. Boulduc, pour en détruire la Violence

irritante. Tous les correctifs du monde ne fauroient en détruire

l’éméticité. Obfervations fur la réfine & le maguiere,

que d’autres chymiftes préparent avec ce fuc. Qualités du

fruit de l’arbre quijproduit la gomme-gutte. Ibid. b.

Gomme-lacquc. 1a . 168. a , b. i6<;.a , b. 189. Méthode

pour teindre les écarlates de gomme-lacque.XVI. 20.

b. Teinture de gomme-lacque, en pharmacie; 33. a. Lacquc

très-fine dont on fû t le carmin. 11. 688. a , b .

G omme , ( Chamoifeur ) efpece de graifTe qui fe trouve

dans les peaux de mouton ou de chevre. VII. 738. b.

GOM MÉ Ey t a u , ( Ar ts. ) Préparation & ufages de cette

eau. Suppl. III. 242.*.

GOMMIER, ( Bot. ) gommier d’Arabie. Suppl. 1. 80. a , b.

Gommier blanc. 84. a , b. Gommier rouge. 8o . a , b . 83. a ,

b. Forêts de-gommiers au Sénégal. 8ç. b.

GOM U TO , ( H ifl. nat.) arbre de Iadafle des palmacécs,

qui croît aux ¡îles Moluques & aux Philippines. Ufages qu’on

en tire. Propriétés de la liqueur qu’il fournit. Fils tirés de

cet arbre qui fervent à fabriquer des cordes. Suppl. III.

242. b. Defcription de l’arbre, de fes fleurs & de fon fruit.

Fleches que font les Macaflares avec des verges au’il produit.

Ibid. 243. a. Autres obfervations fur fes qualités & ufages.

Suppl. ÍII. 243. b.

G O N A K É , ( B o t.) efpcce d’acacia. Suppl. I. 83. a , b.

G ON A PI, volcan de nom dans une des ifles Banda. X VII.

44VG

O N Ç A L E Z , ( Ferdinand. ) Suppl. II. 267. a.

G O N D , ( Serrurer. ) différentes parties du gond. Gonds de

différentes fortes. V i l . 73p. a.

G O N D A R , ( Géogr. ) ville d’Ethiopie, réfidence des empereurs

Abyflins , de même que du patriarche chef de la

religion. Idée qu’on doit fe former de cette forte de ville.

Son étendue. Son commerce. Monnolc qu’on y emploie.

V I I .™ . a.

G O N D E B A U D , roi de Bourgogne, loix qu’il donna aux

Bourguignons. IX. 661. b.

G O N D O L E , ( Marine) fon ufage fur les canaux de

.Venife. Defcription de cette petite barque. VII. 739. a.

GONDOLE, ( Chir. ) Voye^ bajfin oculaire. V II. 739. b.

GO N D O L IE R S , ( Marine. ) ceux qui menent les gon-

dolc.'l à Venife» Us ac font que deux dans une gondole. Leur

maniere de ramer & de gouverner la gondole. VII. 739. b.

G ON D R E CO UR T -LE -CH A TE AU , ( Géogr. ) fondation

de cette v i l le , fes révolutions. Villages qui dépendent de

cette châtellenie. Privilège des habitans. Leurs fabriques,

& c . Suppl. III. 243. b.

GON ESSE, ( Géogr. ) bourg à trois lieues de Paris. Philippe

I I , roi de France, naquit à Goneffe. Titres qui lui

furent donnés. V II. 739. b.

G onessb ■»pain façon de. XI. 749. b.

G O N FA LO N , ou Gonfanon, (FUJI. ruod. ) defcription de

cette bannicre. On donnoit principalement ce nom aux bannières

des églifes. Leurs différentes couleurs. Par qui elles

étoient portees. Dans certains états, l ’étendarÛ de ia couronne

ou de la république étoit appellé gonfalón: VII.

739. b. Voyc{ Enseigne.

G onfalons , grandes bannières dont on fe fervoit en

France. V . 710. b. Efpece d’en feignes militaires. V II. 739 : b.

G onfalón , (H ifl. mod.) tente ronde qu’on porte à Ro-

jne dans les procédions des grandes églifes. VII. 740. a.

CONFALONIER, (FUJI. mod. ) chef du gouvernement

de Florence, dans le tems que cet état ¿toit républicain.

Gonfaloniera de Sienne. Détails fur le gonfalonier de Lucques

oc fur le gouvernement de cette république. VII. 740. a.

G o n f a l o n i e r de Lucques, fon bonnet ducal. IX.

G O N FAN O N . ( B U fm ) bannicre d'iglife. Origine de ce

meuble de I ¿ cu , 6c du nom qu’on lui donne ici. Suppl. III.

24V E "

G O N G , (£ u r i.)b a flin des Indiens, fur lequel il. frappent

avec une baguette de bots. Qbfervation fur le nom Je

G O R

G O N G O M , ( Lutth. ) infiniment de imifimio iH ti

g m n d ^ S Î I J T Cfpe“ S * G ° ~ Æ K

G ON N E L L I, ( J e a n ) fculpteur. XIV. 8ao t

G O N N E V IL L E , te/,, de. XVI. 180. b

G O N N 1S , prêtres de l’ifle de Ceylan. IX >,4

G ON ORRH ÉE , (M c d ) étymol. de ce m o t / f e f o r t e n

de gonorrhées, I une fitrrple , ’autre virulente. Caufo dé î ,

première. VII. 740. a. Cette efpece fe fubdivife c„ *

rhée véritable , 6c en fauffe. Caufc de la gonorrhie8 C l

lente. Defcription de cette maladie. Ses difflrens fieees

I homme. C c il en conféquence de ces différens ftéeeSoucM

Littre la diftmguc en fimplc & en compliquée. Quelle eft

la plus ai fée à guérir. Traitemens de cette maladie. f f lÊ À

GONORRHEE v om Chaudc-pijfc. Inflammation du fræntinî

dans cette maladie. IV . 213.4», b. Comment on peut diftin-

guer chez les femmes les fleurs blanches d’avec les eonor-

rhées. V I . 862. b.

G O N R IE U X , ( Géogr.) bourg du diocefe de Liege. Eloee

de D . Maur-François d’Amin e, né dans ce lieu. Ses ouvrages.

Suppl. l li . 244. a.

G O N S iL , cfpccc d'arbre. Suppl. II. | | | | a.

G O N TR AN I I , roi de Bourgogne. Suppl. II. a-jR a h

G O N Z A G U E , (L ou is d e ) Suppl, II. 263. b. *

G o n z aGUE, (François d e ) Suppl. II. 265. b.

G O R A L L O , efpece de plante. Suppl. I. 342. b.

G O R CUM p (Géogr. ) ville de la Hollande méridionale.

Son commerce. Elle cil la patrie de plufieurs hommes qui'

fe font illuflrés dans les fciences & dans la peinture. Thomas

Erpcnius, profefleur en Arab e, fes ouvrages. Guillaume

Eftiiis Théologien, fes ouvrages. Kamphuyien , miniflre (o*

cinien. V IL 741. a. Abraham Bloëmart,peintre. Henri Wcrf-

churing, peintre. Jean Van-der-Heyden, peintre. Ibid. b.

G O R D , ou Gorre, ( Pèche. ) Defcription de cette efpece

de pêcherie. On établit des gords dans les rivières. Defcription

de celui de la riviere d’E lé , dans l’amirauté de

Quimpcr en Bretagne. Gords de la Gironde. VU. 741. b.

Gord, ce filet représenté. VIII. vol. des planch. Pèche, 1

pl- 34- 35:

G O R D IEN , n a u d , ( L it t. ) Hifloire de ce noeud qu’Alexan-

dre coupa, ne pouvant le dénouer. VII. 242 a.

G ordien , ( JJtjl. des em p.) furnommé l’Ancien. Hifloire

de la vie & du regne de cet Empereur. Suppl. III. 244. b.

G ordien le jeune , petit fils du premier. Principaux

événemeus de fon regne. Suppl. 111. 244. b.

G ordiens , (monts ) dans la grande Arménie , (Géogr. )

pays de G ord en , dont Pompée fit là conquête. On croit

communément que le mont Gordien efl le même que le mont

Ararath. VU. 742. a.

G O R D 1U S , (FUJI, anc.) roi de Phrygie. A quelle occa*

fion il obtint la royauté. Obfervations fur le charriot & le

noeud qui de fon nom fut appellé gordien. Suppl. III. 245. a.

Gordius, comment fon élévation au trône lui fut prédite.

X V . 51. a.

C O R É E , negres de. V I I I .'346. b.

G O R G A D E S , (Géogr. anc.) illes du cap-vert. Femmes

velues que les Carthaginois y trouvèrent, qu’on a cru être les

Gorgones 8c qui pourroient bien être des guenons. V il.

7 *G O R G A SU S , & Damophile, peintres. XII. 258. | Si

Sculpteurs célèbres. X lV . 019. a. ,

Ç O R G E , ( A n a t . ) Defcription de cette partie./*/* 74*-

G o r g e , rapports finguliers entre les organes de la genej

ration & la gorge. VIII. 258. b. Maux de gorê f ’ /

b. XII. 490. b. Mal de gorge caufé par les amygdales. 1.300.

b. Tumeur à la gorge nommée bronchoccle. ü - 434- • ‘

de gorge gangreneux. La cautérifation faJutaire dan

maux. V l. 024. a. ' A. T, a

G o rges , ( A r t milit. & Fortifie. ) gorge d un bajtion. 11 en

avantageux qu’elle foit grande. Gorge d’une demi .*

Gorge des autres ouvrages extérieurs. Toutes les

vent être fans parapet. On fe contente de les fortin?

des palifiades. Demi-gorge. VII. 742. b.

GORGE du bafiiony (d em i- ) IV . 811. b.

G o r g e , ( Hydrauliq. ) VII. 742. b. . . V tt

G o r g e de pigeqn, ( Maneg. ) efpece d embouchure, v

^ G orqe , (Ar chit. ) efpece de moulure. Gorge d une clie

minée, V II. 742. b.

G o rg e ( Artific. ) VII. 74a-

G op.GE, (F o n d , de cloche.) VII. 74 2.b.

G o r g e , ( Orfèvre en grojferie.) VII. 74V f ’ . vénerie ,

G o r g e , terme de ferrurerie, de tourneur, de vénerie,

de fauconnerie. VII. 743. a. chaude; don-

G o r g e , (F a a co n n .) ÿ o t ta gorge; | J eniluire su

ner bonne g o rg e , demi ou quart ou b o

digérer fa gorge. VII. 743. a.

GO S

■ ' GoRGE-rouge, ( Ornithol.) petit oiScan qui pefe une demi-

oncc. Sa defcription. Ces oifeaux approchent des maifons

en hiver ; mais en été ils recherchent la folitude. Obfervations

fur le nid de cet oifeau. Diflinélion du mâle & de la

femelle. Aliment de ces oifeaux. VII, 743. a.

GORGERE ou Taillemer, ( Marine ) une des principales

pièces de la poulainc ou de l’éperon. Defcription de cette

picce. Sa poution. Comment elle efl formée. VII. 743.*.

GORG ERET, ( Infir. de chir. ) Defcription de cet infiniment.

Gorecret de l’invention de M. le Dran. VII. 743. b.

Gorgeret de M. Foubcrt. Ibid. 744. a.

GORGIAS de I ..contium , orateur grec. XI. 339.a .

G O RG IER , ( Géogr. ) baronnie de la principauté de

Neuchatel en SuifTe. Defcription, Suppl. III. 243. a. & hifloire

abrégée de cepays. Ibid. b.

GO R G O N E IO N , ( Litt. Grecque ) nom de mafque en

ufage fur l’ancien théâtre des grecs. Diflinélion de trois

fortes de mafqucs en ufage fur ce théâtre. VII. 744. a.

GORGONES| (Myth. 6* Litt.) troi? foeurs filles de Phorcus

8c de Céto. Elles demeuroient, félon Héfiotle, au-delà de

l ’Océan. Noms des trois foeurs ; dont une feule, favoir,

Médufe, étoit mortelle. Hifloire de Médufc. Defcription des

Gorgones, félon les poètes. VII. 744. a. Virgile nous apprend

qu’après la mort de Médufe, les deux autres fccûrs

allèrent habiter près des enfers. La fable des Gorgones ne

femble être qu’un produit extravagant de l’imagination. Narration

de Diodore fur les Gorgones. Celle de Paufanias. D ’autres

écrivains en font des Femmes féroces , d’une figure

monfirueufe, & qui habitoient les antres & les forêts. Différons

lieux où ils les placent. Alexandre de Mynde prétend

que les Gorgones étoient de vraies bêtes féroces qui pétri-

fioient les hommes en les regardant. Defcription qu’il donne

d’un prétendu animal de la Lybie que les Nomades appellent

Gorgone y & dont le regard tua des foldats de Marius.

Ibid. b. Xenophon de Lampfaque, Pline & Solin, font des

Gorgones des femmes fauvages qui égaloient par la vîtefle

de leur courfe, le vol des oifeaux. Paléphate & Fulgence

foutiennent que c’étoit des femmes opulentes, qui pofTé-

doient de grands revenus. De quelle maniéré Palephate

explique la fable des Gorgones, 8c en particulier celle de

Médufe. Selon d’autres auteurs,les Gorgones étoient trois

foeurs d’une fi rare beauté, qu’elles fembloient changer leurs

admirateurs en pierre; Ibid. 743. a. tandis que des écrivains

tout aufli anciens nous afiùrcnt que c’étoit des femmes fi

laides, qu'on ne pouvoit les voir fans horreur. Divers lieux

où on les place. Diverfes étymologies de leur nom. Con-

cifion d Homère fur le fuict des Gorgones. Détails dans

lefquels efl entré Hcfiode fur le même iujct en décrivant le

bouclier d’H ercule, & dans fa théogonie. La fable d’Héfiode

reçut de nouveaux ornemens de l’art des uoëres qui lui fuc-

céderent, & fur-tout de la part d’Ovitle. Ibid. b. M. le

Clerc a cherché l’explication de cette fable dans les langues

orientales. Erreur dans laquelle il efl tombé. Fruit des

recherches de M. Fourmont fur *ce fujet. Il a trouvé dans

le nom des trois Gorgones, celui des vaiflcaux de charge

qui faifoient commerce fur les côtes d’Afrique où l'on tra-

fiquoit de l’o r , des dents d’éléphant, des cornes de divers

animaux, des yeux d’hyénes & autres marchandées. Développement

de fon hypothefe. Ibid. 743. a.— Sur les Gorgones.

Voyc{ Méduse.

G orgones. Obfervations fur ces foeurs. Suppl. L 332. <t , b.

G orgone , ifle % ( Géogr. anc. ) VIL,742. a yb. VIII. 923. b.

GORILLES, efpece de finges d’Afrique, que Hannon le

Carthaginois ,prit pour des nommes fauvages. XII. 375. a.

G O RM ON , I. (H ifl. de D.tn. ) roi de Danemarck. Tems

où il vivoit. Suppl. III. 243. b.

G ormon II. roi de Danemarck. Tems où ¡1 vivoit. Suppl.

III. 243. b.

■ G ormon III. roi de Danemarck. Principaux événemens

de fon regne. Il vivoit au commencement du dixième fiecle.

/. III. 243. b.

ormon , ( l e P . ) l’un des auteurs du journal de T révoux.

Suppl. III. 639. b.

G O R iE R y (J ea n ) anatomifle : ouvrages qu’il a* publiés.

III. 333. a. Suppl. IV. 336. b.

G Ô kT Y N E , ( Géogr. anc. ) ancienne ville de Tille de

Crcte. On trouve l’hifloirc & la defcription de fes ruines

dans les ouvragés de M. Tournefort. Gortyne avoit partagé

l ’empire de l’ifle de Crète, avant que les romains s’en fuflent

emparés. Magnificcpce des ruines. V II. 746. b. Comparaifon

de ce que furent ces lieux avec ce qu’ils font aujourd’hui.

Rcftcs d’un temple qui fe trouve à une extrémité de la ville.

Platane toujours verd qui fc voyoit à G ortyn e, félon le

témoignage de Théophrafte, Varron & Pline. Aventure des

amours de Jupiter & d’Europe repréfentée fur une médaille

que les habitans de Gortyne firent frapper, & qui efl dans

le cabinet du roi. Autres médailles de Gortyne. Ibid. 247. a.

G O S E S , (Comm.) commerçans de Mofcovie, qui tra

fiquent pour le fouverain. Leurs fondions dans les audien-

G O U 847

<lue k f°uverûn donne aux ambaffadeurs étrangers.

VIL 747; *• I

GOSIER. ( A nat, ) voyez OEfophage. VII. 747. 4.

G o s ie r y Maneg. Maréch.) Defcription de cette partie de

1 animal. VII. 74y. a.

G o sier, ( Lutherie) partie des foufflets d’orgue. VU. 747. b.

GOSLAR , caverne de Baumann | proche de Goflar. IL

163.*. Cadmie de Goflar. 317. a. Ochrc de Goflar. XI

b. 338. a. Des mines de Goflar. XVII. 716. a. *

ÔO SLIN, évêque de Paris : fa valeur militaire & fa mort

gloricufc. XI. 220. b.

GOSSAMPIN , (Botan. exotiq.) arbre des Indes, d’Afrique,

& d’Amérique, dont le fruit mûr produit une efpece

de coton. Ses autres noms. Etym. du mot gofiampin. Defcription

de l’a rbre, de fes feuilles, de fon écorce, de les

fleurs, de fon coton. Ufage de ce coton. Qualité de fon

bois. On plante cet arbre devant les maifons pour jouir de

la fraîcheur de fon ombre. VII. 747. b.

GOSSELIN , (Jcan-Baptifle ) XVII. 324.*.

G O T E SCH A LC , moine Bènèdiilin, fa doélrine fur la

prédeflination. XIII. 273. b.

GOTHS y les y ( Hiß. anc. & Litt. ) félon les Goths, ceux

de cette nation qui ont écrit THiftoire, leur première origine

a été la petite ifle de Gothland dans la Scandinavie.

Cependant Jornandès confond les Gethes & les Goths ; c’efl:

une opinion dont le témoignage de la plus faine antiquité

a démontré la fauffeté. Les Goths de la Scandinavie ne for-

moient pas tous les Goths ; mâis plufieurs peuples s’étant

mis fous les mêmes chefs, formèrent des fociétés auxquelles

on donnoit un nom commun. Ils ont fouvenr été nommés

Scythes ou Sarmates. Leurs différentes expéditions, & les

échecs qu’ils ont foufferts dans le troifieme fifecle. Quelques

uns de ceux qui étoient dans l’empire, cmbrafîerent le

chriftianifme fous Conftantin. VII. 748. a. Leur divifion en

OArogoths 8c en Wifigoths, étoit déjà établie du tems

de Claudius II. Conjeélures fur l’origine de cette diflinélion.

Hifloire des deux peuples. Ecrivains à confulter. Ibid. b.

G oths , leur irruption en occident, fuites de cet événement.

VI. 689. a y b. &c. D11 fouverain des Goths. IX. 6.

a. Leurs ouvrages en architeéhire. 804. b. Scultiire des Goths.

XIV. 840. a y b. Bienfàifance & humanité de ces peuples

avant leurs conquêtes. XVII. 836. a. Ces peuples diflingués

en Oftrogoths 8c Wifigoths, voye[ leurs articles. Goths modernes.

VIII. 346. a.

GO TH A , ( Géogr. ) ville de la Thuringe. Son fondateur.

Elle a été la patrie de Gafpard Hofman 8c Thomas Reyne-

flus : leurs ouvrages. VII. 748. b.

G O TH A R D , montagne. VII. . 729. b. Voyer G o dard .

GOTHhR t ( Hift. de Norweg.) roi de N o rwege. Tems ôii

il regnoit. Unique trait que l ’on connoît de fa vie. Suppl.

III. 246. a.

G Q TH IQ U E , (H ifl. mod.) écriture gothique. Premier

inventeur d:.s caraétercs gothiques, & traduéleur de la bibla

en langue gothique. Il ne faut pas confondre ces caraéleres

avec ceux de la langue runique. Architeéhire gothique ; on

diflingue l’ancienne & la moderne. Caraéleres de l’une &

de l’autre. Durée de temps pendant laquelle celle-ci a été

en Italie. VII. 749. a. Un édifice grec n’a aucun ornement

qui ne ferve à augmenter la beauté de l’ouvrage : éloge de

cette architeéhire. L ’architeélure gothique élevé fur des piliers

très-minces une voûte immenfe qui monte jufqu’aux hum :

tout efl plein de fenêtres, de rofes 8c de pointes, 6>c. Colonne

gotliique. Ibid. b.

Gothiques, bibles gothiques. II. 226. a. Caraéleres gothiques,

vol. II. des pl. Caraéleres, pl. 9. Loi gothique. IX.

662. a. Médailles gothiques. X. 230. a. Ordre d’architeélui;e

gothique. XI. 611. a. Temples & autres édifices d’architeélure

gothique. XV. 83.*. Suppl. I. 339. a. Réflexions fur cotte

architeéhire. VII. 763. *.

G o th iq u e , maniéré, (P e in t .) VII. 749.*.

GOTTSCHED, poète allemand. IX. 134. b. 8c grammairien.

XV. 73 8. a.

GOU A CHE, ( Peinture ) la maniéré de peindre à gouache

efl une des plus anciennes de celles que nous connoiffons.

VII. 749. b. En quoi confifle la gouache. Diftinélions fur

cette maniéré de peindre. Inconvéniens des couleurs qui ne

font point affez gommées, & de celles qui le font trop.

Genres auxquels la gouache eft propre. Séchercfle qu’on

doit éviter dans cette forte de peinture. La miniature tombe

affez fouvent dans le défaut contraire. Ibid. 7 3 a a. Voyc{

G uazzo 6* Détrempe.

GOUBLE AU X AIN S, ( Pèche) terme ufttè dans le ref-

fort de l’amirauté de Poitou ou des fables d’Olonne. Sorte

de planche entaillée fur laquelle les pêcheurs arrangent leurs

ains ou hameçons. Détails fur ce fujet. VII. 730. a.

G O U D A , (G éo g r .) ville d e là Hollande. Ce qu’elle a

de remarquable. Elle eft la patrie de Corneille Schoncus,

& de Nicolas Hartfoëker: leurs ouvrages, VII. 750. *, Voyt^

T e r g o w .