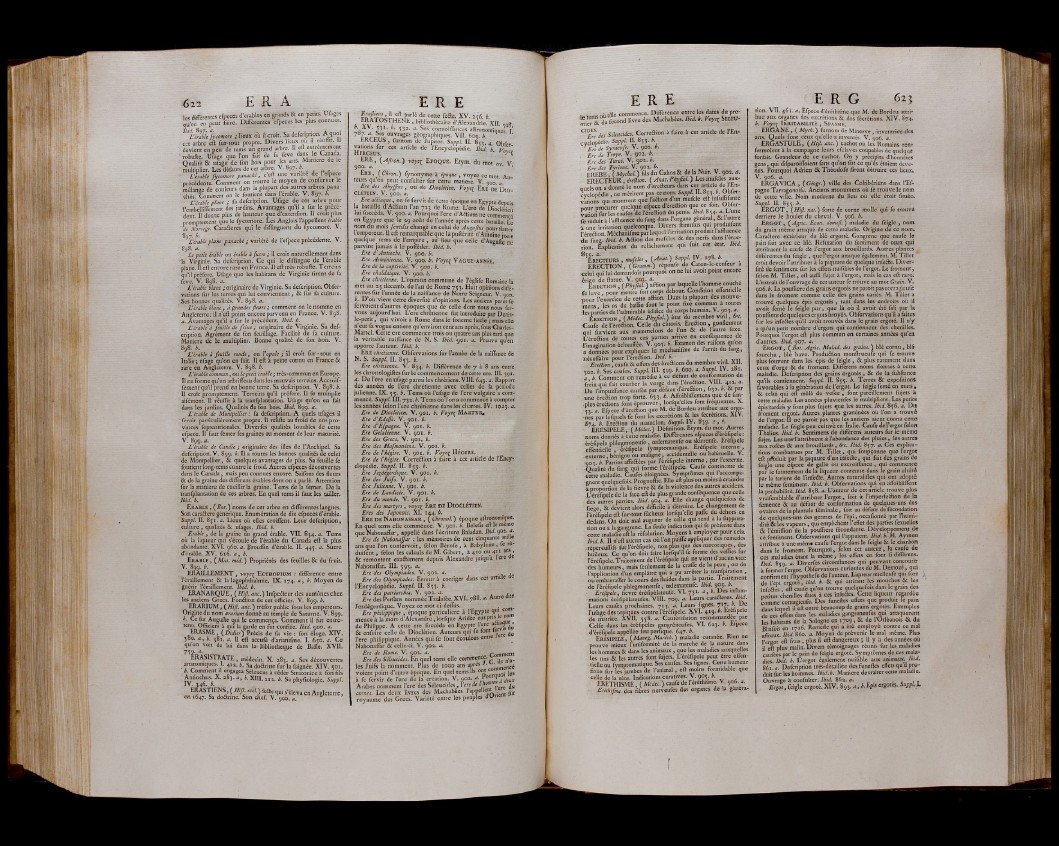

E R A

les différentes efpeces d'erablcs en grands & en petits. Üfages

qu'on en peut faire. Différentes efpeces les plus connues.

1 l'trallc 'fycomore ; lieux ou il croît. Sa defcription. A quoi

cet arbre éft fur-tout propre. Divers lieux ou il réufltt. 11

■ devient en peu de tlffls un grand arbre. Il eft extrêmement

robufte. Ufage que l’on fait de & feve dans le Canada.

Qualité & ufage de fon bois pour les arts. Maniéré de le

multiplier. Les défauts de cet arbre. V. 897. ç.

L’irabU fyeomort panaché, c’eft une vanété de lefpece

précédente. Comment on trouve le moyen de conferver le

mélange de couleurs dans la plupart des autres arbres pana-

chés. Comment on le foutient dans 1 érable. V. 897. |

L’irdble plane ; fa defcription. Ufage de cet arbre pour

i’embejliffemcnt des jardins. Avantages qu'il a fur le précèdent.

Il donne plus de hauteur que d’extenfion. Il croît plus

promptement que le fycomore. Les Anglois l’appellent érable

de Norvège. Cara&eres qui le diftinguent du fycomore. V.

érable plane panaché *• variété de l’efpece précédente. V.

■ 80. a*

Le petit érable ou érable à fucre ; il croît naturellement dans

"la Virginie. Sa defcription. Ge qui le diftingue de l’érable

plane. Il eft encore rare en France. Il eft très-robufte. Tcrreins

qu’il préfère. Ufage que les habitans de Virginie tirent de fa

feve. V. 898. a. |

Vérable blanc ; originaire de Virginie. Sa defcription. Obfer-

vations fur les terres qui lui conviennent, & fur fa culture.

.Ses bonnes qualités. V. 898. a.

L’érable blanc, à,grandes fleurs ; comment on le nomme en

Angleterre: il n’eft point encore parvenu en France. V. 898.

a. Avantages qu’il a fur le précédent. Ibid. b.

L’érable à feuille de frêne ; originaire de Virginie. Sa defcription.

Agrément de fon feuillage. Facilité de fa culture.

Maniéré de le multiplier. Bonne qualité de fon bois. V.

8 0 . b.

L’érable à feuille ronde, ou l’opale ; il croît fur - tout en

Italie ; ûfage qu’on en fait. Il eft a peine connu en France &

rare en Angleterre. V. 898. b.

L’érable commun, ou le petit érable ; très-commun en Europe.

Il ne forme qu’un arbrifleau dans les mauvais terreins. Accroif-

fement qu’il prend en bonne terre. Sa defcription. V. 898. b.

Il croît promptement. Terreins qu’il préféré. 11 fe multiplie

aifément. Il réuftit à la tranfplantation. Ufage qu’on en fait

dans les jardins. Qualités de fon bois. Ib'td. 899. a.

L’érable de Montpellier : fa defcription. A quels ufages il

feroit particulièrement propre. Il rélifte au froid de nos provinces

feptentrionales. Diverfes qualités louables de cette

efpece. Il faut femer fes graines au moment de leur maturité.

V. 899. a. ...............................

L’érable de Candie ; originaire des ifles de l’Archipel. Sa

defcription. V. 899. b. Il a toutes les bonnes qualités de celui

de Montpellier, & quelques avantages de plus. Sa feuille fe

foutient long-tems contre le froid. Autres efpeces découvertes

dans le Canada, mais peu connues encore. Saifons des fleurs

& de la graine des différens érables dont on a parlé. Attention

fur la maniéré de cueillir la graine. Tems de la femer. De la

tranfplantation de ces arbres. En quel tems il faut les tailler.

Ibid. b.

E r a b l e , (Bot.) noms de cet arbre en différentes langues.

Son cara&ere générique. Enumération de dix efpeces d’érable.

Suppl. II. 831. a. Lieux où elles croiflpnt. Leur defcription,

culture , qualités & ufages. Ibid. b.

Erable, de la graine au grand érable. VII. 834. a. Tems

où la liqueur qui s’écoule ae l’érable du Canada eft la plus

abondante. XVI. 960. a. Brouflin d’érable. II. 445. a. Sucre

d’érable. XV. 616. a , b.

E r a b l e , (Mat. méd.) Propriétés des feuilles & du fruit.

V. 899. b.

ERAILLEMENT , voye[ E c t r o p i u m : différence entre

Téraillement & la lagopn thaï mie. IX. 174. a , b. Moyen de

guérir l’éraillement. Ibid. b.

ERANARQUE, (//¿A anc.) Infpeâeur des auniônes chez

les anciens Grecs. Fonaion de cet officier. V. 899. b.

ERAR1UM, (Hifl. anc.) tréfor public fous les empereurs.

Ong ¡ne du nom ctrarium donné au temple de Saturne. V . 899.

b. Ce fut Augufte qui le commença. Comment il fut entre-

Icnu-Officiers à qui la garde en fut confiée. Ibid. 900. a.

ERASME, ( Didier) Précis de fa vie : fon éloge. XIV.

380. a,.b. 381. a. Il eft accufé d’arianifme. I. 630. a. Ce

quon voit de lui dans la-bibliothèque de Bafle. XVII.

759- -C I

ERASISTRATE, médecin. X. 283. a. Ses découvertes

anatomiques. I. ¡ ¡ ¡g b. Sa doitrine fur la faignée. XIV. 501.

b. Commenta engagea Séleucus à céder Stratonice à fon fils

Annochus.X. *83. a, b. XIII. aï2. b. Sa phyfiologie. Suppl.

E^ASTIENS, ( Hifl. eccl.\feûe qui s’éleva en Angleterre,

en 1647. Sa doctrine. Son chef. V. 900. a.

E R E

o P 1' MM a- Ses connoiffances agronomiques I*

7 Zn%r,%ouyr'^es 8eographiq»«- v u . 6 0 9 . b. .

fcKLfcUS, fumom de Jupiter. Suppl. II. ¡ ¡ „ . - 01.0..

HER°CEUs“ r art'Cle dC I'£ncy ,:l°i’é‘lte » • b

ERE, ( Afirm.) voyrj E poque. Etym. du mot en V

900. a. »• ».

E re f (Chron.) fynonyme à époque , voyez ce mot Auteurs

quon peut confulter fur cette matière. V. 900 ’a

Ere des AbyJfins, ou de Dioclétien. Foyer Ere d e Dm

CLÉT1EN. V. 900. a. ' ' .

• Ere aüiaque, on fe fervit de cette époque en Egypte demii«

la bataillé d’Aflium l’an 7*3 de Rome.\’ere d f f i i o c i S

lui fuccéda. V. 900. a. Pourquoi l’ere d’Aftium ne commença

en Egypte que le 29 -août de l’année après cette bataille. Le

nom du mois fextilis changé en celui de Auguflus pour flatter

l’empereur. Il eft remarquable que la poftérité d’Antoine jouit

quelque tems de l’empire , au’ lieu que celle d'Augufte ne

parvint jamais à le pofféder. Ibid. b.

Ere d’Antioche. V . 900. b.

Ere Arménienne. V. 900. b. Voye{ VAGUE-ANNÉE.

Ere de la captivité. V. 900. b.

Ere chaldaique. V. 900. b.

Ere chrétienne. L’opinion commune de l’églife Romaine la

met au 25 décemb. de l’an de Rome 753. Huit opinions diffé-

rentes fur l’année de la naiflance de Notre Seigneur. V. 900.

b. D’où vient cette diverfité d’opinions. Les anciens peres fe

fervoient d’autres époques que de celle dont nous nous fer-

vons aujourd’hui. L’ere chrétienne fut introduite par Denis-

le-petit, qui vivoit a Rome dans le fixieme fiecle ; mais elle

n’eut fa vogue entiere qu’environ cent ans après, fous Charles-

Martel. Cette ere commence trois ou quatre ansplus tard que

la véritable naiflance de N. S. Ibid. 901. a. Preuve qu’en

apporte l’auteur. Ibid. b.

E r e chrétienne. Obfervations fur l’année de la naiflance de

N. S. Suppl. II. 853. b.

Ere chrétienne. V. 834. b. Différence de 7 à 8 ans entre

les chronologiftes fur le commencement de cette ere. III. 391.

a. De l’ere en ufage parmi les chrétiens. VIIL 643. a. Rapport

des années de l’ere chrétienne avec celles de la -période,

julienne. IX. 33. b. Tems où l’ufage de l’ere vulgaire a commencé.

Suppl. III. 732. b. Tems où l’on a commencé à compter

les années lelon l’ere chrétienne dansles chartes. IV. 1023. a.

Ere de Dioclétien. V. 9 0 1 . b. Voyeç M a r t y r «

Ere d’EdeJfe. V. 901. b.

Ere d’Efpagne. V. 901. b.

Ere Gelaléenne. V . 901. b.

Ere des Grecs. V. 901. b.

Ere des Hafmonéens. V. 901. b.

Ere de l’hégire. V. 9 0 1 . b. Voyeç H ÉGIRE,

Ere de l ’hegire. Correétion à faire à cet article de l’Encyclopédie.

Suppl. II. 853. b.

Ere Jeçdégerdique. V. 901. b.

Ere des Juifs. V. 90 T. b.

Ere Julienne. V. 901. b.

Ere de Laodicée. V. 901. b.

Ere du monde. V. 901. b.

Ere des martyrs, voye^ E r e DE D IOCLÉTIEN.

Eres des Japonois. XI. 144. b. ,■

Ere de Nabo n a ssa r , ( Chronol. ) époque afttonomique.

En quel tems elle commence. V. 901. b. Belefis eft le même

que Nabonaflar, appelle dans l’écriture Baladan. Ibid. 901.

Ere de Nabonaflar : les mémoires de cent cinquante mille

ans que l’on confervoit, félon Bérofe, à Babylone, fe re-

duifent, félon les calculs de M. Gibcrt, à 410 0114** an* >

& remontent exaâement depuis Alexandre jufqu’à lere de

Nabonaflar. III. 393. a.

Ere des Olympiades. V. 902. a. , .

Ere des Olympiades. Erreur à corriger dans cet article

l’Encyclopédie. Suppl. II. 853. b.

Ere des patriarches. V. 902. a. ,.

Ere desrerfans nommée Tzelafée. XVI. 788. a. Autre

Jezdégerdique. Voyez ce mot ci-deflùs. .

Ere philippique , époque particulière à l’Egypte quj co

mence à la mort d’Alexandre, lorfque Aridée eut pris 1le

de Philippe. A cette été fuccéda en Egypte l’ere atüfl *

& enfuite celle de Dioclétien. Auteurs qui fe font ie ^

l’ere philippique. Années qui fe font écoulées entre

Nabonaflar & celle-ci. V. 902. a.

Ere de Rome. V. 902. a. Comment

. Ere des Séleucides. En quel tems elle com m en c e. n>a_

les Juifs la nomment. Plus de 1000 ans après )• • menCé

voient point d’autre époque. En quel tems ils °p* rau0, les

à fe fervir de l’ere de la création. V. 9oa* A ... m~( à deux

Arabes nomment l’ere des Séleucides, l’ere de1 0 ., c

cornes. Les deux livres des Machabécs 1 appellent ‘

royaume'des Grecs. Variété entre les peuples dvncn

E R E

CI° ES- , siUacidcs: Correflion à faire,à cet article de l'Enc

y c lo p é d ie . SttppL IL 853. b.

Ere Je Syracufe: V. 90a . b.

, Ere ic Troyc. V. 901. i.

Ere des Turcs. V. 902. b.

. Ere des Tyriens. V. 902. b.

EREBE. ( Mythol.) fils du Cahos & de la Nuit. V. 902. a.

ERECTEUR, éreflion. ( Anat. Phyfiol. ) Les mufcles auxquels

on a donné le nom d’érefteurs clans cet article de 1 Encyclopédie

, ne méritent pas ce nom- Suppl. II. 8 « . b. Obfervations

qui montrent que l’aélion d’un mufcle eft tnfuffifante

pour procurer quelque efpece d’éredion que ce foit. Obfer-

vation fur les caufes de l’éreftiorr du pems. Ibid8-¡4. a. Lune

fe réduit à l’affluence du fang dans l’organe général, & 1 autre

-à une irritation quelconque. Divers ftimulus qui produifent

l’éreftion. Méchanifme par lequel l’irritation produit 1 affluence

xlu fang. Ibid. b. Adion des mufcles & des nerfs dans 1 érection.

ExpUcadon du relâchement qui fuit cet état. Ibid.

^¿RECTEURS , mufcles , (Anal.) Supvl. IV. 278. b.

ERECTION, ( Gramm.) réponfe de Caton-le-cenleur a

celui qui lui demandoit pourquoi on ne lui avoir point encore

^'tuECTmN'rC a'ffion par laqueUe l’homme couché

fe leve, pour mettre fon corps debout. Condition effenttelle

-pour l'exercice de cette affion. Dans la plupart des mouve-

mens, les os du baffin font le point fixe commun à toutes

lesparties de l'admirable édifice du corps humain. V. 903. a.

E r e c t i o n , (Mlicc. Phy/iol.) état du membre viril, 6*.

Caufe de l’éreftion. Celle du Clitoris. EreSion, gonflement

qui furvient aux mammelons de l’un 6c de lautre fexe.

L’éredion de toutes ces parties arrive en conféquence de

•l’imagination échauffée. V. 9031 b. Examen des railons quon

a données pour expliquer le méchanifme de 1 arrêt du fang,

néceflaire pour i’éreoion. Ibid. b.

Ereflion, caufe & effets des éredions du membre viril. XII.

302. b. Ses caufes. Suppl III. 199- b- 6oo\a' SuPfL 1V: 28 !'

a , b. Comment on remédie à ce défaut de conformauon du

frein qui fait courber la verge dans l’éredion. VIII. 412. a.

De l’impuiflance caufée par défaut d’éredion, 632. b. 8c_par

une éredion trop forte. 633. b. Affoibhffemens que de fim-

ples éredions font éprouver, lorfqu’elles font fréquentes. X.

I l Efpece d’éredion que M. de Bordeu attribue aux orga-

•nes par lefquels fe font les excrétions & les fecréuons. XIV.

B74. b. Eredion du mamelon. Suppl. IV. 839. a , b.

ERÉSIPELE, ( Médec. ) Définition. Etym. du mot. Autres

noms donnés à cette maladie. Différentes efpeces d éréfipele :

éréfipele phlegmoneufe, oedemateufe ou skirrenfe. Eréfipele

effentielle , éréfipele fymptomatique. Eréfipele interne ,

externe, bénigne ou maUgne, accidentelle ou habituelle. V.

003. b. Parties affedées par l’éféfipele interne, par 1 externe.

•Qualité du fang qui forme l’éréfipele. Caufe continente de

cette maladie. Caufes éloignées. Symptômes qui 1 accompagnent

quelquefois. Prognoftic. Elle eft plus ou moins à craindre

1 proportion de la fievre & de la violence des autres accidens.

.Lréréfipele de la face eft de plus grande conféquence que ceUe

des autres parties. Ibid. 904. ». Elle change quelquefois de

liège, 8c devient alors difficile à détruire. Le changement de

l’éréfipele eft fur-tout fâcheux lorfqu’elle paffe du dehors en

dedans. On doit mal augurer de celle qui tend a la fuppura-

tion ou à la gangrene. La feule indication qui fe préfente dans

cette maladie eft la réfolution. Moyeris à employer pour cela.

Ibid. b. Il n’eft aucun cas où l’onpuiffe appliquer des remedes

,répercuflifs fur,l’éréfipele, non plus que des narcotiques, des

huileux. Ce qu’on doit faire lorfqu’il fe forme des veflies fur

l’éréfipele. Traitement de l’éréfipele qui ne vient d aucun vice

:des humeurs, mais feulement de la craffe de la peau, ou de

l’application d’un emplâtre qui a pu arrêter la tranfpiration,

ou embarraffer le cours des fluides dans la partie. Traitement

de l’éréfipele phlegmoneufe ,■ oedemateufe. Ibid. 905. p.

- Eréfipele-, fievre éréfipélateufe. VI. 731. », b. Des mtlam-

- mations éréfipélateufes. VIII. 709. ». Leurs caractères. Ibid.

Leurs caufes prochaines. 71 q. a. Leurs fignes. 717- ~e

l’ufage des topiques contre l’éréfipele. XVI. 4x9. b. Eréfipele

de matrice. XVII. 558. a. Cautérifation recommandée par

Celfe dans les éréfipeles gaiigréneufes. VI. 623. b. Efpece

d’éréfipelc appellée feu perfique. 647. b.

E r é s i p e l e , (Maneg. Maréch.) maladie cutanée. Rien ne

prouve mieux l’uniformité de la marche de la nature dans

les hommes & dans les juiimaux, que les maladies auxquelles

les uns & les autres font fujets. L’éréfipele peut être eflen-

tielle ou fymptomatique. Ses caufes. Ses fignes. Cette humeur

fixée fur les jambes de l’animal, eft moins formidable que

celle de la tète. Indications curatives. V. ooç. b.

FUCTuic»*v t raufe de 1 éréthiime. V. 000. a.

E R G 6 23

tion. VIL 561. ». Efpece d’ércthifme qùè M. de Bordeu attribue

aux ofganes des excrétions & des fécrétions. XIV. 8j|Î

b. Voyei I r r i t a b i l i t é , S p a s m e .

ERGANE, ( Myth.) furnom de Minerve, inventrice dcS

arts. Quels font ceux qu’elle a inventés. V . 906. ».

ERGASTULE, (Hifl. anc.) cachot où les Romains ren*

fermoient à la campagne leurs cfdavcs coupables de quelque

forfait. Grandeur de ce cachot. On y précipita d’honnêtes

gens, qui difparoifloient fans qu’on fut ce qu’ils étoient devenus.

Pourquoi Adrien & Théodofe firent détruire ces lieux*

V. 906. ».

ERGAVICA, ( Géogr. ) ville des Celtibériens dans l*Ef-

pagne Tarragonoife. Anciens monumens où fe trouve le nom

de cette ville. Nom moderne du lieu où elle étoir fituée*

Suppl. II. 855. b.

ERGOT, (Hifl. nat.) forte de corne molle qui fe trouve

derrière le poulet du cheval. V. 006. b.

E r g o t , (Agric. Econ. domeft.) maladie du feigle-, nom

du grain même attaqué de cette maladie. Origine de ce nom*

Caraétere extérieur du blé ergotté. Gangrene que caufe le

pain fait avec ce blé. Réfutation du fentiment de ceux qui

attribuent la caufe de l’ergot aux brouillards. Autres plantes 5

différentes du feigle, que l’ergot attaque également. M. Tillet *

croit devoir l’attribuer à lapiquure de quelque infeôe. Diver-

fité de fentiment fur les effets nuifibles de l’ergot. Le froment,

félon M. Tillet, eft aufli fujet à l’ergot, mais le cas eft rare*

L’extrait de l’ouvrage de cet auteur fe trouve au mot Grain. V.

906. b. La poufliere des grains ergotés ne paroît pas coiltagieufe

dans le froment comme celle des grains cariés. M. Tillet a

trouvé quelques épis ergotés, tant dans les endroits où il

avoit femé le feigle pur, que là où il avoit été fali par la

poufliere de quelques ergots broyés. Obfervations qu’il a faites

fur les infeôes qu’il avoit trouvés dans le grain ergoté. Il n’y

a qu’un petit nombre d’efgots qui contiennent des chenilles.

Pourquoi l’ergot eft plus commun en certaines années qu’en

d’autres. Ibid. 907. ».

E R G O T , (Bot. Agric. Malad. des grains.) blé cornu, blé

fourchu, blé have. Production monftrueufe qui fe trouve

plusfouvent dans les épis de feigle, &plus rarement dans

ceux d’orge & de fromenr. Diflérens noms donnés à cette

maladie. Defcription des grains èrgotés, & de la fubftance

qu’ils contiennent. Suppl. II. 835. b. Terres & expofitions

favorables à la génération de l’eiigor. Le feigle femé en mars *

& celui qui en mêlé de vefee , font pareillement fujets à

cette maladie. Les années pluvieüfes le multiplient. Les petits

épis tardifs y font plus fujets que les autres. Ibid. 856. », Du

froment ereoté. Autres, plantes graminées où l’on a trouvé

de l’ergot. B ne paroît pas que les anciens aieijt connu cette

maladie. Le feigle peu-cultivé en Italie. Caufe de l’ergot félon

Thalius. Ibid. b. Sentimens de différens auteurs fur le même

fujet. Les unsTattribuent à l’abondance des pluies, les autres

aux rofées & aux brouillards,. fiv. Ibid. 837. ». Ces explications

combattues par M. Tillet, qui foupçonne que l’ergot

eft pfcduit par la piquure d’un irtfeâe, qui fait des. grains de

feigle une efpece de galle ou excroiflance , qui commencé

par le fuintement de la liqueur contenue dans le grain altéré

par la tariere de l’infeéfe. Autres naturaliftes qui ont adopté

le même fentiment. Ibid. b. Obfervations qui en affoibliflent

la probabilité. Ibid. 838. ». L’auteur de cet article, trouve plus

vraifemblable d’attribuer l’ergot, foit à l’imperfeétion de la

femence & au défaut de conformation de quelques-uns des

ovaires de la plantule féminale, foit au défaut de fécondation

I de quelques-uns des germes de l’épi, occafionnê par l’humidité

& les vapeurs, qui empêchent l’effet des parties fexuelles

& l’émiffion de la poufliere fécondante. Développement de

ce fentiment. Obfervations qui l’appuient. Ibid. b. M. Aymen

attribue à une même caufe l’ergot dans le feigle & le charbon

dans le froment. Pourquoi, félon cet auteur, la caufe de

ces maladies étant la même, les effets en font fi différens.

Ibid 830 ». Diverfes circonftances qui peuvent concourir

à former l’ergot. Obfervations curieufes de M. Demozé, qui

confirment l’hypothefe de l’auteur. Liqueur mielleufc qui fort

de l’épi ergoté, ibid. b. 8c qui attirant les mouches Sc fes

infeftes ■ eft caufe qu’on trouve quelquefois dans le grain des

petites chenilles dues à ces infeâes. Cette liqueur regardée

comme contagieufe. Des funeftes effets que produit le pain

dans lequel il eft entré beaucoup de grains ergofes. Exemples

de ces effets dans les maladies gangreneufes qui attaquèrent

les habitans de la Sologne en 1709, 8c de l’Orléanois & du

Blaifois en 1716. Remede qui 3 été employé contre ce mal

affreux. Ibid. 860. ». Moyefl de prévenir le mal même. Plus

l’ergot eft frais, plus il eft dangereux -, il y a des années où

il eft plus-malin. Divers témoignages réunis fur les maladie»

caufées par le pain de feigle ergoté. Symptômes de ces mala>

dies. Ibid. b. L’ergot également nuifible aux animaux. Ibid.

861*». Defcription très-détaillée desiuneftes effets qu’il produit

fur les hommes. Ibid. b. Manière de traiter cette maladie.

Ouvrage à confulter. lbidi 8.61, ». . . . -

Ergot, feigle ergoté. XIV. 893, » , b. Epis ergotés. Suppl.1,

r