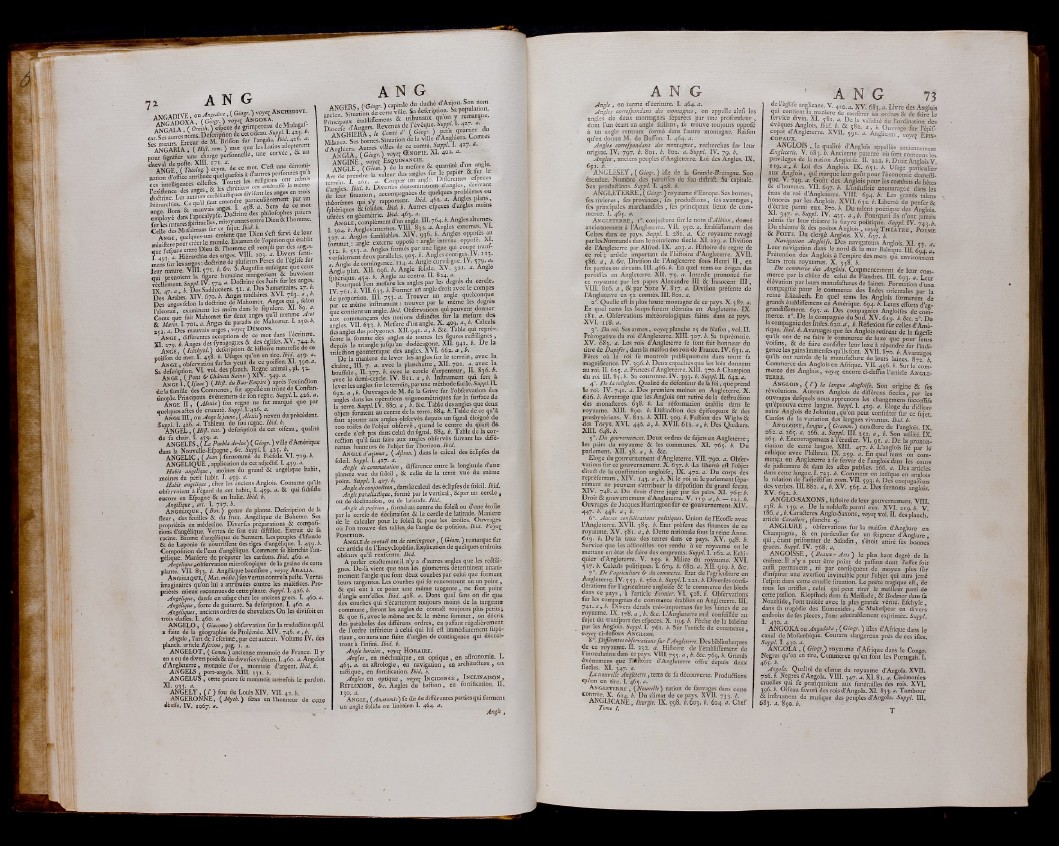

«72 A N G

ANGADIVE, ouMs«£ve,(Giosr.) voyi{.Anchedive.

r » = S « - S S " ’Éts '* ANGAR1A., (Hift. rom.) mot que le s Latins adoptèrent

pour fignifier une churge perfonneïle, une co rv ée ,

ch ANGE T(°rliôfog1) B R I ce mot. Ceft une dénonù-

6 5 a - i c e j J M W R a a S g R i

doârine. P« ®

hiérarchies, t e quu ;aui t r _ ¿e ce mot

S | § BH aS lC c I l y Sp S ^ n e des phüofophes païens

t e g s ’eft fervi de R

miniflme p o u r créer le monde. Examen de l’opuuon qui établit

T e ta e entre Dieu & l’homme eft rempli par des anges.

n ^ H é r a r c h i e des anges. VIII. ao3. n. 4 * » t a

mens fur les anges : doûrine de plufieurs Peres de 1 éghfe fur

lenr nature. Vin. 571. ». «■»• S. Augufttn enfeigne que ceux

„ " prenoient la f o r e humaine mangeotent & huvoient

réellement. Suppl. IV. 574-n. Ddarine des Jmfs f o ie anges.

IX 47 » , ». Des Sadducéens. 51. a. Des Samantains. 27. ».

Des Arabes. XIV. 670. ». Anges tutélaires. XVI. 763. n , i.

Des anges félon la doftrine de Mahomet Anges qui, félon

l’alcoran, examinent les morts dans le fepulcre. XI. 89. ».

Conte que fait Mahomet fur deux anges ou il nomme Arot

& Marc!. 1. 701. a. Anges du paradis de Mahomet. I. a;o. ».

a tt. a. Des mauvais anges, voycç Démons.

A nge , différentes acceptions de ce mot dans lécnture.

XL 770. b. Anges des fynagognes & des éghfes. XV. 744. ».

A n g e ( lihthyol. ) defcription & hiffoire natureUe de ce

poiffon de mer. § 4 » l f c | qu’on en tire, lbri 4J 9- »•

A n g e , obfervanon fur les yeux de c e poiffon. X I 390.4.

Sa defcription. VI. vol. des planch. Regne anuuàl, pL 5*.

A n g e , ( Pont & Château Saint-) XLV. 349* f - „ .

m m m w m après lexunÉhon

de la famille des Comnenes, fut appellé au trône de Conftan-

tinople. Principaux événemens de fon regne. Suppl. 1. 426. a.

A nge I I , (Alexis) fon regne ne fut marqué que par

«melquesaftes de cruauté. Suppl.l.'4*6. a.

A nge m , ou Ange le jeune, (Alexis) neveu du précédent.

Suppl. I. 426. di. Tableau de fon regne. Ibid. b.

ANGEL, ( Hijî. nat. ) defcription de cet oifeau, qualité

de fa chair. I. 459. a. g

ANGELES, ( La Puebla de-los) ( Geogr. ) ville d Amérique

dans la Nouvelle-Efpagne, &c. Suppl. I. 4* 5- b-

ANGELIC, (Jean ) furnommé de Fiéfolê. VI. 719. b.

ANGÉLIQUE, application de cet adjeâif. 1. 459. a.

Habit angélique, moines du grand & angélique habit,

moines du petit habit. I. 459. a.

■ Habit angélique, chez les anciens Anglois. Coutume qu tis

obfervoient à l’égard de cet habit, I. 459. a. & qui fubfifte

encore en Eipagne 8c en Italie. Ibid. b.

Angélique , art. I. 717. b.

A ngélique , (Bot.) genre de plante. Defcription de la

fleur j des feuilles 8c du fruit. Angélique de Boheme. Ses

propriétés en médecine. Diverfes préparations 8c compofi-

tions d’angélique. Vertus de fon eau diftillée. Extrait de fa

racine. Baume d’angèlique de Sennert. Les peuples'd’Iilande

8c de Laponie fe nourriffent des tiges d’angélique. I. 459.b.

Compofition de l’eau d’angélique. Comment fe blanchit l’an-

gélique. Maniéré de préparer les cardons. Ibid. 460. a.

Angélique „obfervation microfcopique de la graine de cette

plante. Vil. 833. b. Angéücrue baccifere, voye^ A r a u a .

A ngélique, (Mat. médic!) fes Vertus contre la pefte. Vertus

imaginaires qu’on lui a attribuées contre les maléfices. Propriétés

mieux reconnues de cette plante. Suppl. 1. 426. b.

Angélique, danfe en ufage chez les anciens grecs. I. 460. a.

Angélique, forte de guitarre. Sa defcription. I. 460. a.

Angéliques, anciens ordres de chevaliers. On les divifoit en

trois claffes. I. 460. a.

ANGELO, ( Giacomo ) obfervatiOn fur la tradu&ion qu’il

a faite dé la géographie de Ptolémée. XIV. 746. a ,b.

Angelo, l’art de l’efcrime, par cet auteur. Volume IV. des

planch. article Efcrime, pag. 1. a.

ANGELOT, ( Comm.) ancienne monnoie de France. Il y

en a eu de divers poids & de diverfes valeurs.! 460. a. Angelot

d’Angleterre, monnoie d’o r , monnoie d’argent. Ibid. b.

ANGELS , port-angels. XIII. 131. b.

ANGELUS , cette priere fe nommoit autrefois le pardon.

À^HeLY , ( / ') fou de Louis XTV. VIL 42. i.

ANGERONNE, (Myth.) fêtes en l’honneur de cette

déefie. IV. 1067. a. |

A N G

ANGERS, (•Gioff. ) capitale ' sÛpopuhriô”

iss'“’<35.fnr*.s i-»p*-u,* tmïefn u Æ g ^ D ÎÆ m s efpeces isaaRÉi^MRÉBÉiiAi théorèmes qui s’y rapportent. Ibid. 462. a. Angles plans,

fphèriques SfoUdes. Ibid. ». Autres efpeces d angles moins

UfÎ ^ , t f o t c " d t n1 ^ e : i n . 764.».Ang1eSahet„et

I Ï04 b Angles interhes. VIII. 832. a. Angles externes. VI.

,27 1 Angles femblables. XIV. 936. b Angles oppofés au

fommet : â g le externe oppofé : angle interne oppofé. XI.

, i 2 ». ',13. 4. Angles formés par une.ligne qui coupe trailfvcrfalement

deux parallèles. 905. »• Angles conngus IV . . 3.

4 Angle de contingence/114.4. Angle curviligne. IV. s |9- “■

AndTplau. XII. 696. ». Angle fol.de. XV. 3*1. ». Angle

fDherique. 4S4. b. Angle au centre. II. 824. a.

Pourquoi l’on mefure les angles par les degrés du cercle.

I IV 761 b. VII. 633 .b. Former urî angle droit avec le compas

de proportion. I I ! 753- B Trouver un, Æ par ce même inftrument : trouver par le meme les degrés

que contient un angle. Ibid. Obfervations qui peuvent donner

aux commençans des notions diihnftes fur la mefure des

angles. V I ! 633. b. Mefure d’un angle. X. 40^. a, b. Calculs

des angles des polygones. X I ! 941. a , b. &c. Table qm repre-

(enteïa fomme des angles de toutes les figures reélilignes,

depuis le triangle jufqu’au dodécagone. XII. 941. b. De la

trife&ion géométrique des angles. XVI. 662. a , b.

De la maniéré de lever les angles fur le terrein, avec la

chaîne, I I ! 7. a. avec la planchette , X I ! 701. a avec la

bouffole, II. 377. b. avec le cercle d arpenteur, IL 826. b.

avec le demi-cercle. IV. 811. a f b. Inftrument qui fert à

lever les angles fur le terrein, par une méthode facile. Suppl. IL

692. a y b. Ouvrages de M. de la Grive fur l’obfervation des

angles dans les opérations trigonométriques fur la furface de

la terre. Suppl.IV. 880. a , b. &c. Table des angles que deux

objets forment au centre de la terre. 884. b. Table de ce (m il

faut ajouter aux angles obfervés depuis un fignal éloigne de

100 toifes de l’objet obfervé, quand le centre du quart de

cercle n’eft pas dans celui du fignal. 884. b. Table de la correction

qu’il faut faire aux angles obfervés fuivant les différentes

hauteurs de l’objet fur l’horizon. Ibid.

A ngle d'azimut, (Afiron.) dans le calcul des éclipfes du

foleil. Suppl. ! 427. a.

Angle de commutation y différence entre la longitude d une

planete vue du foleil, & celle de la terre vue du même

point. Suppl. ! 427. b. '

Angle de conjonélion, dans le calcul des éclipfes de foleil. Ibid.

Angleparallaüique, formé par le Vertical, &par un cercle a

ou de déclinaifon, ou de latitude. Ibid.

Angle depofition , formé au centre du foleil ou d’une étoile

par le cercle de déclinaifon & le cercle de latitude. Manier©

de le calculer pour le foleil &. pour les étoiles. Ouvrages

où l’on trouve des tables.de l’angle de pofition. Ibid. Voyeç

Position. •

A ngle de contait ou de contingence, ( Geom. ) remarque fur

cet article de l’Encyclopédie. Explication de quelques endroits

obfcurs qu’il renferme. Ibid.

A parler exactement il n’y a d’autres angles que les reCtili-

gnes. De-là vient que tous les géomètres déterminent unanimement

l’angle que font dèux courbes par celui que forment

leurs tangentes. Les courbes qui fe rencontrent en un point,

& qui ont à ce point une même tangente, ne font point

d’angle entr’elles. Ibid. 428. a. Dans quel iêns on dit que

des courbes qui s’écarteront toujours moins de la tangente

commune, feront les angles de contaft toujours plus petits;

& que fi, avec le même arc & le même fommet, on décrit

des pahiboles des différens ordres, en paffant régulièrement

de l’ordre inférieur à celui qui lui eft immédiatement fupé-

rieur, on aura une fuite d’angles de contingence qui décroîtront

à l’infini. Ibid. b.

Angle horaire , voycç HORAIRE.

Angles y en méchanique, en optique, en aftronomié. !

463. a. en aftrologie, en navigation, en architeClure , en

taCuque, en fortification. Ibid. b.

Angles en optique , voye[ In c id e n c e , In c l in a is o n ,

R é f l e x io n , &c. Angles du baftion, en fortification. I !

130 .a . H H I

A ngle, (Anatomie) fe dit de différentes paruesqui forment

un angle folide ou linéaire» ! 464. a.

Angle,

A N G

Angle y en terme d’écriture. ! 464. a.

Angles correfpondans des montagnes, on appelle ainfi les

angles de deux montagnes féparées par une profondeur ,

dont l’un étant un angle faillant, fe trouve toujours oppofé

à un angle rentrant formé dans l’autre montagne. Raifon

qu’en donne M. de Buffon. ! 464. a.

Angles correfpondans des montagnes, recherches fur leur

origine. IV. 797. b. 801. b. 802. a. Suppl. IV. 79. b.

Angles 3 anciens peuples d’Angleterre. Loi des Angles. IX.

651. b.

ANGLhSEY, ( Géogr. ) ifle de la Grande-Bretagne. Son

étendue. Nombre des paroifies de fon diftriCt. Sa capitale.

Ses productions. Suppl. I. 428. b.

ANGLETERRE, ( Géogr. ) royaume d’Europe. Ses bornes,

fes rivieres , fes provinces, fes productions, fes avantages,

fes principales marchandifes, fes principaux lieux de commerce.

1. 463. a.

A ngleterre , i°. conjeChire fur le nom d’Albion, donné

anciennement à l’Angleterre. V I ! 950. a. Etabliffement des

Celtes dans ce pays. Suppl. ! 281. a. Ce royaume ravagé

par les Normands dans le neuvième fiecle. X ! 229. a. Divifion

de l’Angleterre par Alfred. IX. 403. a. Hiftoire du regne de

ce roi ; article important de l’hiftoire d’Angleterre. X V I !

<86. a 3 b. &c. Divifion de l’Angleterre fous Henri I I , en

fix parties ou circuits. I I ! 466. b. En quel tems on érigea des

paroifies en Angleterre. X I ! 73. a. Interdit prononcé fur

ce royaume par les papes Alexandre III & Innocent I I I ,

V I I ! 816. a , &par Sixte V. 817. a. Divifion préfente de

l’Angleterre en <2 comtés.II!801 .a.

20. Quelle eft la plus haute montagne de ce pays. X. 387. a.

En quel tems les loups furent détruits en Angleterre. IX.

181. a. Obfervations météorologiques frites dans ce pays.

XVI. 118. i

30. Du roi. Ses armes, voye^ planche 1 1 du blafon, vol. ü

Prérogative du roi d’Angleterre. X I I ! 307. b. Sa iuprématie.

XV. 683. a. Les rois d’Angleterre fe font frit honneur du

titre de Dapifer, dans la mailon des rois de France. IV. 631. a.

Fêtes où le roi fe montroit publiquement dans toute fa

magnificence. IV. 396.b. Deux capacités que les loix donnent

au ro i.I ! 625. a. Princes d’Angleterre. X I Î ! 370. ¿.Champion

du roi I I ! 85. b. Sa couronne. IV. 393. b. Suppl. I ! 642. a.

4°. De la religion. Qualité de défendeur de la foi, que prend

le roi. IV. 741. a. Des premiers moines en Angleterre. X.

616. ¿.Avantage que lesAnglois ont retiré delà deftruétion

des monafteres. 038. b. La réformation établie dans le

royaume. XIII. 890. b. Diftinétion des épifeopaux 8c des j

presbytériens. V. 812. b. X I I ! 309. b. Faétion des Wighs 8c

des Torys. XVI. 440. a , b. X v lï . 6x2. a, b. Des Quakers.

X I I ! 648. ¿I .

50. Du gouvernement. Deux ordres de fujets en Angleterre;

les pairs du royaume 8c les communes. XI. 763. b. Du

parlement. XII. 38. a , b. 8cc.

Eloge du gouvernement d’Angleterre. VII. 790. a. Obfervations

fur ce gouvernement. X. 637. b. La liberté eft l’objet

direft de la conftitution angloife, IX. 472. a. Du corps des

repréfentans, XIV. 143. a , b. Ni le roi ni le parlement fépa-

rément ne peuvent s’attribuer la difpofition du grand fceau.

XIV. 748. a. Du droit d’être jugé par fes pairs. XI. 763: b.

Droit 8c gouvernement d’Angleterre. V. 119. a ,b . 121. ¿.

Ouvrages de Jacques Harrington fur ce gouvernement. XIV.

447. b. 448. a 3 b.

6°. Autres confédérations politiques. Union de l’Ecofle avec

l’Angleterre. XVII. 383. b. Etat préfent des finances de ce

royaume. XV. 381. a , b. Dette nationale fous la reine Anne.

619. b. De la taxe des terres dans ce pays. XV. 948. b.

Service que les aélioniftes ont rendu à ce royaume en le

mettant en état de faire des emprunts. Suppl. ! 162. a. Echiquier

d’Angleterre. V. 239; b. Milice du royaume. XVI.

52?.Jb. Calculs politiques. ! 679. b. 680. a. X I ! 919. ¿. &c.

70. De 1“agriculture & du commerce. Etat de l’agriculture en

Angleterre. IV. 353. ¿. 360. b. Suppl. ! 221. b. Diverfes confédérations

fur l’agriculture angloife 8c le commerce des bleds

dans ce pays, a l’article Fermier. VI. 528. ¿". Obfervations

fur les compagnies de commerce établies en Angleterre. H !

741. a 3 b. Divers détails très-importans fur les laines de ce

royaume. IX. 178. a , b. 8cc. L’Angleterre mal confeillée au

fujet du tranfport des efpeces. X. 194. b. Pèche de la baleine

par les Anglois. Suppl. ! 761. b. Sur l’article du commerce, I

voye^ ci-deffous A ng lo is .

8°. Différentes obfervations fur VAngleterre. Des bibliothèques

de ce royaume. I ! 232. a. Hiftoire de l’établiflement de

l’inoculation dans ce pays. V I I ! 7 j 3. a , b. 8cc. 769. b. Grands

événemens que l’itàoire d’Angleterre offre depuis deux

flecles. XI. 347. a.

La nouvelle Angleterre, tems de fa découverte. Productions

qu’on en tire. ! 463. a.

A ngleterre , (Nouvelle) nation de fauvages dans cette

contrée. X. 614. b. Du climat de ce pays. X v lï. 733. b.-

ANGLICANE, liturgie. IX. 398. b. 603. b. 604. a. Chef

Tome I,

A N G 73

É É É f e anlU(:M'e- S 4 » . ». XV. 683. 1 Livre des Anglois

qui contient la maniere de conftrer les ordres & de fiire le

ÎévlêfqouLes A4n'g"lio is. ,2Il8,,dV. »'. P&i h5.8 ev.Æ ad,i té4. dOeu lv’orradgien aftuior nl ’édneisf.

cXuxg e-xm w,‘ I ¡¡ÉpPR ifl;

ANGLOIS , la qualité d'Anglois appellée anciennement

r.ngiecent. V. 683. b. Ancienne patente où font contenus les

privilèges de la nation Angloife. II. 222. b. Droit Anglois V.

119. a s ¿. Loi des Anglois. IX. 631. b. Ufage particulier

aux Anglois, qui marque leur goût pour l’économie domefti-

9ue;,/ • 749* a- Goût des Anglois pour les combats de bêtes

oc d hommes. VII. 697. b. L’induftrie encouragée dans les

états du roi d’Angleterre. V I I ! 694. b. Les grands talens

honores par les Anglois. X V I ! 632. b. Liberté de penfer&

d écrire parmi eux. 870. b. Du talent poétique des Anelois.

j .347- a- Süppl IV. 433. a 3 b. Pourquoi ils n’ont jamais

admis fur leur théâtre la frtyre politique. Suppl. IV. 7An.b.

Du théâtre 8c des poètes Anglois , voye^T h é â t r e , PoemE

8c P o e te . Du clergé Anglois. XV. 637. b.

Navigation Angloife. Des navigateurs Anelois. XI. <2 a

Leur navigation dans le nord 8c la mer Baltique. I I ! ¿ 4 . 1

Prétention des Anglois à l’empire des mers qui environnent

leurs trois royaumes. X. 338. b.

Du commerce des Anglois. Coqimencement de leur commerce

par la chute de celui de Flandres. I I ! 693. a. Leur

élévation par leurs manufaftures de laines. Formation d’une

compagnie pour le commerce des Indes orientales par là

reine Elizabeth. En quel tems les Anglois formèrent de

grands étabiiflemens en Amérique. 694. b. Leurs efforts d’ae-

grandiflement. 693. a. Des compagnies Angloifes de commerce.

1 . De la compagnie du Sud. XV. 619. ¿.8cc. 20. De

la compagnie des Indes. 620. b. Réflexion fur celles d’Àmé-

nque. Ibid. b. Avantages que les Anglois retirent de la faeefle

qu ds ont de ne frire le commerce de luxe que pour fours

voifins, 8c de frire confifter leur luxe à répandre for l’indigence

les gains immenfes qu’ils font. X V I ! 870. b. Avantages

qu’ils ont retirés de la manufacture de leurs laines. 872 b

Commerce des Anglois en Afrique. V I ! 436. b. Sur le commerce

des Anglois, voye\ encore ci-deffus l’article A ngleterre.

A n g l o is , ( / ’ ) la langue Angloife. Son origine 8c fes

révolutions. Auteurs Anglois de différens fiecles, par les

ouvrages defquels nous apprenons les changemens fucceflifs

qu éprouva cette langue. Suppl. ! 429. a. Eloge du dictionnaire

Anglois de Johnfon, qu’on peut confulter fur ce fujet.

Caufes de la variation des langues vivantes. Ibid. b.

A N g lô ïS e 3 langue3 ( Gramm.) caraCtere de l’anglois. IX.

262. a. 263. a. 266. a. Suppl. I I ! 232. a , b. Son utilité. IX.

263. i Encouragemens à l’étudier. VI. | | a. De la proiion-

ciation de cette langue. X I I ! 437. b. L’anglois lié par lé

celtique avec l’hébreu. IX. 239. a. En quel tems on commença

en Angleterre à fe fervir de l’anglois dans les cours

de judicature & dans les aCtes publics. 266. a. Des articles

dans cette langue. !. 723. b. Comment oh indique en anglois

la relation dé l’adjeCtifau nom. VII. 393. b. Des conjuguions

des verbes. III. 882. a, b. XV. 365. a. Des furnoms anglois.

XV. 692. b.

ANGLO-SAXONS, hiftoire de four gouvernement. V I I !

b. 139. a. De la nobleftè parmi eux. X V ! 219. b. V.

136. a 3 b. CaraCleres Anglo-Saxons, voye^ vol. H. des planch.*

article Cdraftere, planche 9;

ANGLURE , obfervations fur la maifon d’Anglure en

Champagne, 8c en particulier fur un feigneur d’Anglure ,

qui, étant prifonnier de Saladin, s’étoit attiré fes bonnes

grâces. Suppl. IV. 768. a.

ANGOISSE, (Beaux-Arts) le plus haut degré de la

crainte. Il n’y a peut être point de paflion dont l’effet foir

ùtiffi, permanent, ni par conféquent de moyen plus for

d’infpirer une averfion invincible pour l ’objet qui aura jetté

l’efprit dans cette cruelle fituation. Le poè’te tragique eft, de

tous les artiftes, celui qui peut tirer le meilleur parti de

cette paflion. Klopftock dans fa Meifiade, 8c Bodmer daiisia

Noachide, l’ont traitée avec la plus grande vérité. Efchyle,

dans fa tragédie des Eumenides, & Shakefpear en divers

endroits de fes pièces, l’ont admirablement exprimée. Suppl.

! 430. a.

ANGOKA ou Angadoka, ( Géogr. ) ifles d’Afrique dans le

canal de Mofambique. Courans dangereux près ae ces ifles.

Suppl. ! 430. a.

ANGOLA, | G é o g r royaume d’Afrique dans le Congo.

Negres qu’on en tire. Commerce qu’en font les Portugais. !

4<>Ç- b.

Angola. Qualité du climat du royaume d’Angola. XVII.

726. b. Negres d’Angola. V I I ! 347. a. XI. 81. a. Cérémonies

cruelles qui fe pratiquoient aux funérailles des rois. XVI.

396. b. Oifeau favori des rois d’Angola. XI. 833. a. Tambour

8c inftrument de mufique des peuples d’Angola.- Suppl. I ü

683. a. 850. b.

T