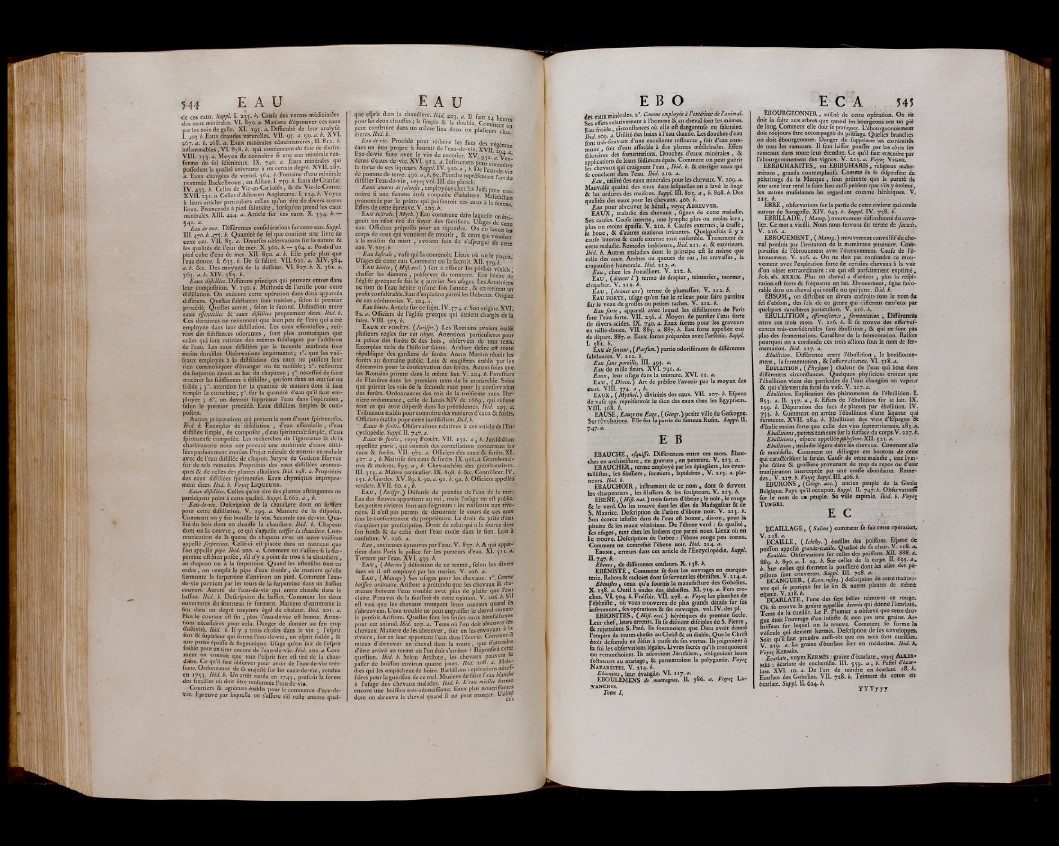

*44 E A U E A U

«le ces eaüx. Suppl ï. 235. b. Caüfe des vertns médicinales

•des eaux minérales. VI. 870. a. Maniéré d’éprouver ces eaux

par les noix de galle. XI. 193. a. Difficulté de leur analyfe.

I. 403 ¿.Eaux chaudes’naturelles. VII. 95. a. 99. a.b. XVI.

367. a. b. 268. a. Eaux minérales cémentatoircs, II.

inflammables, VL 838. b. qui contiennent du foie de foutre.

VIII. 133. u. Moyen de connoitre fi une eau minérale renferme

du fel féléniteux. IX 740. i Eaux minérales qui

tioffedent la qualité enivrante à un certain degré. A Vil. 207.

a. ‘Eaux chargées de vitriol. 364. ¿./Fontaine d eau minérale

nommée Backclbroun, en Alface. 1.759. b. Eaux de Cranlac.

IV. 433. b. Celles de Vic-cn-Carlades I & de Vic-le-Comtc.

XVII. 231. æ Celles d’Afton en Angleterre. 1. 124.*. Voyez

k leurs articles particuliers celles qu’on tire de divers autres

lieux. Promenade k pied falutaire, iorfqu’on prend les eaux

minérales. XIII. 444-M Article fur ces eaux. X. 534. b.—

541. a.

Eau de mer. Différentes confidérations fur cette eau. Suppl

III. 470. b. 473. b. Quantité de fel que contient une livre de

cette eau. v i t 85. a. Diverfes obfervations fur la nature &

les qualités de l’eau de mer. X. 360. b.— 264. a. Poids d’un

pied cube d’eau de mer. XII. 8x0. a. b. Elle pefe plus que

l ’eau douce. I. 633. b. De fafalure. VIL 621. a. XIV. 384.

a. b. 8cc. Des moyens de la deffaler. VI. 807. b. X. 361. a.

363. a. b. XIV. 385. b.

Eaux diftilUes. Différens principes qui peuvent entrer dans

leur compofition. V. 190. a. Méthode de l’artifte pour cette

diftillation. On exécute cette opération dans deux appareils

différens. Quelles fubftances font traitées, félon le premier

procédé. Quelles autres , félon le fécond. Diftinôion entre

eaux effentielles & ' eaux diftilUes proprement dites. Ibid.b.

Ces dernières ne retiennent que bien peu de l’eau qui a été

employée dans leur diftillatiori. Les eaux effentielles , reti-

Tées «les fubftances odorantes , font plus aromatiques que

celles qui font retirées des mêmes fubftaqces par l’addition

de l’eau. Les eaux diftillées par la fécondé méthode font

moins durables. Obfervations importantes; i°. que les vaif-

feaux employés k la diftillation des eaux ne puiffent leur

tien communiquer d’étranger ou de nuifible ; 20. reffource

du ferpentin ajouté au bec du chapiteau ; 30. néceffué de faire

macérer les fubftances à diftiller, qui font dans un état fec ou

folide ; 30. attention fur la quantité de matière dont il faut

remplir la cucurbite ; 50. fur la quantité d’eau qu’il faut employer

; 6°. on devroit fupprimer l’eau dans l’opération ,

félon le premier procédé. Eaux diftillées fimples 8c com-

pofées.

■ Autres préparations qui portent le nom d’eaux fpiritueufes.

Ibid. b. Exemples dé* diftillation , d’eau effentielle, d’eau

diftillée Ample, de compofée, d’eau fpiritueufe fimplc, d’eau

fpiritueufe compofée. Les recherches de l’ignorance 8c de la

charlatanerie nous ont procuré une multitude d’eaux diftillées

parfaitement inutiles. Projet ridicule de nourrir un malade

avec de l’eau diftillée de chapon. Satyre de Gedeon Harvée

fur de tels remedes. Propriétés des eaux diftillées aromatiques

8c de celles des plantes alkalines. Ibid. 198. a. Propriétés

des eaux diftillées fpiritueufes. Eaux chymiques improprement

dites. Ibid. b. Voye{ L iq u e u r s .

Eaux diftilUes. Celles qu’on tire des plantes aftringentes ne

participent point à cette qualité. Suppl. L662. a , b.

• Eau-de-vie. Defcription de la chaudière dont on feéfert

pour cette diftillation. V. 199. a. Maniéré de la dlfpofer.

Comment on y fait bouillir le vin. Seconde eau-de-vie. Qualité

du bois dont on chauffe la chaudière. Ibid. b. Chapeau

dont on.la couvre , ce qui s’appelle coiffer la chaudière. Communication

de 12 queue du chapeau avec un autre vaiffeau.

appelle ferpentine. Celle-ci eft placée dans un tonneau que

l ’on appelle pipe. Ibid. 200. a. Comment on s’affiirefi la<ier-

pentine eft bien pofée, s’il n’y a point de trou k la chaudière,

au chapeau ou k la ferpentine. Quand les uftenfiles font en

ordre, on remplit la pipe d’eau froide, de maniéré qu’elle

furmonte la ferpentine d’environ un pied. Comment l’eau-

de-vie parvient par les tours de la ferpentine dans un baffiot

couvert. Aoreté de l’eau-de-vie qui entre chaude dans le

bafiiot. Ibid. b. Defcription du bafliot. 'Comment les deux

ouvertures du-fourneau fe1 ferment. Maniéré d’entretenir le

feu-dans un degré toujours égal de chaleur. Ibid. 201. a.

Plus le courant eft fin , plus l’eau-de-vie eft bonne. Attentions

néceffaires pour cela. Danger de donner au feu trop

d’aôivité. Ibid. b. Il y.,a trois chofes dans le vin ; l’efprit

fort & fupérieur qui forme l’eau-de-vie, un cfprit foible, 8c

JM1.® Part*c ¿paiffe 8c flegmatique. Ufage qu’on fait de l’efprit

foible pour en tirer encore de l’eau-de-vie. Ibid. 202. a. Comment

on connoît que tout l’efprit fort eft tiré de la chaudière.

Ce qu il faut obferver pour avoir de l’eau-de-vie très-

forte. Ordonnance de fa majefté fur les eaux-de-vie, rendue

cn 7 5 3 ;/ * " : . y n,arr*t rendu en 1743 , preferit la forme

des futailles ou doit être renfermée l’eau-de-vie

v Courtiets & agrécurs établis pour le commerce d’e.-u-de-

I j g par laquelle on s'affiire s’il reftç encore quelque

cfprit dans la chaudière. Ibid, 20,. *. Il faut 2, h .

pour les deux chauffes ; la ftmple & la double. C om m en t

r r S S r "" m5mC 'iCU deUX 0,i P le u r s citS

E.u-Jwu. Procédé pour réduire les fucs des vézé™.

dans un état propre à fournir de l’eau-de-vie. XVII 20

Eau-de-vie faite avec le vin de cocotier. XV. p É i V

deurs d'eaux-de-vie. XVI. 91 x. a. lnflrumens pour rânnrdm

la force de ces liqueurs. Suppl. IV. 310. a , b. fie l’eau ,1.

de pomme de terre. 490. e , b. (pc. Planche repréfentam I-™ il .

diftiller l’eau-de-vie, vol. III. des planch. 1 dc.

EüUx amtrts dijalbufie, employées chez les Juifs pour con-

noitre fi une femme étoit coupable d'adultere. Malédiftlon

prononcée par le prêtre qui ptéfentolt ces eaux à la femme

Effets de cette épreuve. V. 203. b.

E a u luftrale.{Myth.) Eau commune dahs laquelle onétei-

gnoit un tifon tiré du foyer des facrifices. Ufages de cette

éau. Officiers prépofés pour en répandre. On eh lavoit les

corps de ceux qui venoient de mourir, 8c ceux qui venoient

kla maifon du mort , avoient foin de s’afperger de cette

eau. V. 203. b.

• Eau luftrale, vafe qui la contenoit. Lieux où on le plaçoit.'

Ufages de cette eau. Comment on la facroit. XII. 379. é.

E a u bénitCy ( Hift.eccl.) fert à effacer les péchés véniels *

ch a fier les démons , préierver du tonnerre. Eau bénite de;

l’églife grecque fe fait le 3 janvier. Ses ufages. Les Arméniens

ne font de l’eau bénite qu’une fois l’année, 8c ch retirent un

profit confidérablc.Eau d’expiation parmi les Hébreux. Origine'

de ces cérémonies. V . 204. a.

Eau bénite. Article fur ce fujet. IV. 374. a. Son origine. XVI;

82. a. Officiers de l’églife grecque qui étoient chargés de la

faire. VIII. 373. b.

E a u x e t f o r ê t s . ( Jurifpr. ) Les Romains avoient établi

plufieurs réglés fur cet objet. Attentions particulières pour

la police des forêts 8c des bois, obfervées de tout teins;

Exemples tirés de l’hiftoire^ainte. Ariftore defire eif toute

république des gardiens de forêts. Ancus Martius réunit les

forêts au domaine public. Loix 8c magiftrats établis par les

décemvirs pour la confervation des forêts. Autres foins que!

les Romains prirent dans lé même but. V. 204. b. Foreftiers1

de Flandres dans les premiers tems de la monarchie. Soins

que prirent les rois de la fécondé race pour la confervation

des forêts. Ordonnances des rois de la troifieme race. Der-

niere ordonnance, celle de Louis XIV de 1669, qui réfumé

tout ce qui étoit difperfé dans les précédentes. Ibid. 203. à.

Tribunaux établis pour connoitre des matières d’eaux 8c forêts.

Officiers établis pour cette ju r i fd i â io n .b.

Eaux 6* forêts. Obfervations relatives à cet article de l’Encyclopédie.

Suppl. II. 747. a.

Eaux & forêts, voye[ F o r ê t . VIT. 132. a , b. Jurifdiâion

appellée gruric, qui connoît des conteftations concernant les

èaux 8c forêts. VII. 972. a. Officiers des eaux 8c forêts. XI.

427. a y b. Maitrife des eaux 8c forêts. IX. 911. a. Grands-maîtres

8c maîtres. 893. a , b. Chevauchées des grands-maîtres.

III. 313. a. Maître particulier. IX. 898. b. 8cc. Contrôleur.IV.

13î.b. Gardes. XV. 89. b. 90. a. 91. b. 92. b. Officiers appelléi

verdiers. XVII. 60. a , b.

Eau , ( Jurifpr.) Défenfe de prendre de l’eau de la mer.'

Eau des fleuves appartient au roi, mais l’ufage en eft public/

Les petites rivières font aux feigneurs : les ruiffeaux aux riverains.

Il n’eft pas permis de détourner le cours de ces eaux

fans le confentcment du propriétaire. Le droit de prife d’eau

s’acquiert par prefeription. Droit de celui qui a la fourcc dans

fon fonds 8c de celui dont l’eau coule dans le fien. Loix k

confultcr. V. 206. a.

■ Eau y anciennes épreuves par l’eau. V . 837. b. A qui appartient

dans Paris la police fur les porteurs d’eau. XI. 5 t 1. ai

Torture par l’eau. XVI. 439. b.

E au , (Marine) définition de ce terme, félon les divers

fens où il eft employé par les marins. V. 206. a.

E au , (Manege) Ses ufages pour les chevaux. i°. Comme

boiffon ordinaire. Ariftote a prétendu que les chevaux 8c chameaux

boivent l’eau trouble avec plus de plaifir que leau

claire. Preuves de la fauffeté de cette opinion. V. 206. b. S u

eft vrai que les chevaux trempent leurs nazeaux quand ils.

s’abreuvent. L’eau trouble ne peut engraiffer le cheval comme

le penfoit.Ariftote. Quelles font les feules eaux bienfaifantes

pour cet animal. Ibid. 207. a. Tems où l’on doit abreuver les

chevaux. Maniéré de les abreuver ,• foit en les envoyant à la

riviere ,-foit en leur apportant l’eau dans l’écurie. Convient-«

mieux d’abreuver un cheval dans la route, que d attendre

d’être arrivé au terme où l’on doit s’arrêter ? Réponfe k cette

queftion. Ibid. b. Selon Ariftote, les chevaux peuvent le

paffer de boiffon environ quatre jours. Ibid. 208. a. Mala*

dies qui les empêchent de boire. Barbillons : opérations nece '

faircs pour la guérifon de ce mal. Maniéré de faire l eau blanc

à Image des chevaux malades. Ibid.b. Leau miellée tôt

encore une boiffon très-adouciffante. Eaux plus nôtiçriflan

dont on abreuve le cheval quand il ne peut manger, uu

E B O E C A 545

des eaux minérales. 2°. Comme employée à Vextérieur de l animal.

Scs effets relativement k l’homme 8c au cheval font les mêmes.

Eau froide, circonftances où elle eft dangereufe ou falutaire.

Ibid. 209. <*. Utilité des bains à l’eau chaude. Les douches d’eau

font très-Vouvent d’une excellente reffource , foit d’eau commune

, foit d’eau affociée k des plantes médicinales. Effets

falutaires des fomentations. Doucnes d’eaux minérales , 8c

applications de leurs fédimens épais. Comment on peut guérir

les chevaux qui craignent l’eau , Ibid. b. 8c corriger ceux qui

fe couchent dans l’eau. Ibid. 210. a.

Eau y utilité des eaux minérales pour les chevaux. V. 209. a.

Mauvaife qualité des eaux dans fefquellcs on a lavé le linge

& les ordures des maifous. Suppl. III. 803. a y b. 808. b. Des

qualités des eaux pour les chevaux. 400. b.

Eau pour abreuver le bétail, voyeç A b r e u v e r .

EAUX, maladie des chevaux , lignes de cette maladie.

Ses caufes. Caufe interne, une lymphe plus ou moins âcre,

Îilus ou moins épaifie. V. 210. b. Caufes externes; la craffe,

a bo.ue, 8c d’autres matières irritantes. Quelquefois il y a

caufe interne 8c caufe externe tout enfemble. Traitement de

cette maladie. Remedes intérieurs, Ibid. 211. a. 8c extérieurs.

Ibid. b. Autres maladies dont le principe eft le même que

celle dés eaux. Arrêtes ou queues de rat, les crevaffes, la

crapaudine humorale. Ibid. 212. a.

Eau t chez les Jouailliers. V. 212. b.

E au , ( donner /’ ) terme de drapier, teinturier, tanneur,

chapelier. V. 212. b.

E au , {donnerune) terme de plumalfier. V. 212. b.

Eau f o r t e , ufage qu’en fait le relieur pour faire paraître

fur le veau de grofies ou petites taches. V. 212. b.

Eau forte, appareil avec lequel les diftillateurs de Paris

font l’eau forte, v il. 236. d. Moyen de purifier l’eau forte

de divers acides. IX. 740. a. Eaux fortes pour les graveurs

en taille-douce. VII. 88j: a. 887. b. Eau forte appellée eau

de départ. 887. a. Eaux fortes préparées avec l’arfénic. Suppl.

I Ei 8a1u- dme fe nteur, {Parfum.) partie odor.i férante d,e différentes

fubftances. V. 212. b.

Eau fans pareille. III. 403. a.

Eau de mille fleurs. X v l. 791. a.

Eaux y leur ufage dans la teinture. XVL t t . a.

E au , (Divin.) Art de prédire l’avenir par le moyen des

eaux. VIU. 374. a y b.

Eau x, {Mythol.) divinités des eaux. VIL 107- b. Efpece

de vafe qui repréfentoit le dieu des eaux chez les Egyptiens.

.VIII. 368. b. '

EAUSE, Eauçe ou Eure, ( Géogr. Vpedte ville de Gafcogne.

Ses révolutions. Elle fut la patrie du fameux-Rufin. Suppl. II.

74 7. a.

E B

EBAUCHE, tfquiffe. Différences entre ces mots. Ebauches

en architeélure, en gravure, en peinture. V. 213. a.

EBAUCHER, terme employé par les épingliers, les éveii-

«ailliftes, les filaffiers, formiers, lapidaires, V. 213. a. planeurs.

Ibid. b.

EBAUCHOIR , infiniment de ce nom , dont fe fervent

les charpentiers, les filaffiers 8c les fculpteurs. V. 213. b.

EBENE yCHift. nat. ) trois fortes d’ébene ; le noir, le rouge

& le verd. On les trouve dans les ifles de Madagafcar 8c de

S. Maurice. Defcription de l’arbre d’ébene noir. V. 213. b.

Son écorce infufée dans de l’eau eft bonne, dit-on, pour la

pituite 8c les maux vénériens. De l’ébene verd : fa qualité,

u s ufages, tant chez les Indiens que parmi nous. Lieux où on

le trouve. Defcription de l’arbre : l’ébene rouge peu connu.

Comment on contrefait l’ébene noir. Ibid. 214. a.

E b e n e , erreurs dans cet article de l’Encyclopédie. Suppl.

IL 747. b.

Ebenes y de différentes couleurs. X. 138. b.

EBÉNISTE, Comment fe font les ouvrages en marque»

terie. Rabots 8c radoirs dont fe fervent les ébéniftes. V. 214. a.

Ebéniftes, ceux qu’a fournis la manufacture des Gobelins.

X. 138. a. Outil k ondes des ébéniftes. XI. 719. a. Fers crochus.

VL 304. b. Fraifoir. VÎL 278. a. Voyc{ les planches de

fébénifte, où vous trouverez de plus grands détails fur fes

inftrumens, fes opérations 8c fes ouvrages, vol. IV. des pl.

EBIONITES, ( Hift. eccL) hérétiques du premier fiecle.

Leur chef, leurs erreurs. Us le difoient difciples de S. Pierre,

8c rejettoient S. Paul. Ils foutenoient «jue Dieu avoit donné

l’empire de toutes chofes au Chrift 8c au diable. Que le Chrift

¿toit defeendu en Jéfus k caufe de fes vertus. Us joignoient k

la foi les obfervations légales. Livres facrés qu’ils tronquoient

ou rctranchoient. Ils adoraient Jérufalem, obligeoient leurs

feétateurs au mariage, 8c permettoient la polygamie. Voye^

N a z a r é i t e s . V. 214. b.

Ebionitesy leur évahgile. VI. ï i y. a.

EBOULEMENS de montagnes. U. 786. a. Voyt[ LayANCHES.

Tome I.

ÉBÔÜRGEONNER, utilité de cette Opération. On ne

doit la faire aux arbreS que quand les bourgeons ont un pié

de long. Comment elle doit fe pratiquer. L’ébourgeonnémeiit

doit toujours être accompagné du paliffage. Quelles branches

on doit ¿bourgeonner. Danger de fupprimer les extrémités

de tous les rameaux. Il faut laiffer pouffer par les côtés les

. rameaux dans toute leu'r étendue. Ce qu’il faut entendre par

l’ébourgeonnement des vignes. V. 213.11. Voyez. \ ign é .

EBRBUHARITES, ou EBIBUHARIS, religieux mahcF-

métans , grands contemplatifs. Comme ils fe difpenfent du

pèlerinage de la Mecque, fous préteXte que la pureté de

leur ame leur rend le faint lieu aufii préfent que s’ils y étoient,

les autres mufulmans les regardent comme hérétiques. V.

2!3. b.

EBRE, obfervations fur la partie de cette riviere qui coulb

autour de Saragoffe. XIV. 643. b. Suppl. IV. 738. b.

EBRILLADE, f Maneg. ) mouvement défordonné du cavalier.

Ce mot a vieilli. Nous nous fervons du terme de façade.

V. 216. a.

EBROUEMENT , {Maneg.) mouvementconviilfif du cheval

produit par l’irritation' de la membràhe pituitaire. Com-

paraifon de l’ébrouement avec l’éternuement. Caufe de l’è-

brouement. V. 216. a, On ne doit pas.confondre ce mouvement

avec l’expiration forte de certains chevaux k la vufe

d’un objet extraordinaire : ce qui eft parfaitement exprimé,

Job. ch. x x x ix . Plus un cheval a d’ardeur , plus la refpf-

rationeft forte & fréquente en lui. Ebrouement, figue favorable

dans un cheval qui touffe ou qui jette. Ibid. b.

EBSOM, on diftribue en divers endroits-fous le nom de

fel d’ebfom, des fels de ce genre qui diffèrent éntr’eux par

quelques Carafteres particuliers. V. 216. b.

EBULLITION, effervefcence , fermentation. , Différencie

entre ces trois mots. V. 216. b. Il fe trouve des effervef-

cences très-con fidérables fans ébullition, 8c qui ne font pas

■plus des fèrmentations. Caraéterc de la fermentation. Raiion

pourquoi on a confondu ces trois aétions fous le hdm de fermentation.

Ibid. 217. a.

Ebullition. Différence entre l’ébullition , le bouillonnement,

la fermentation, 8c l’effervcfcence. VI. 318.«.

E b u l l i t i o n , {Phyfiquc) chaleur de l’eau qui bout dans

différentes circonftances. Quelques phyficiens croient que

l’ébullition vient des particules de l’eau changées en vapeur

8c qui s’élèvent du fond du vafe. V. 217. a.

Ebullition. Explication des phénomènes de l’ébullition. L

833. a. II. 337. a y b. Effets de l’ébullition fur le lait. IX.

199. b. Dépuration des fucs de plantes par ébullition. IV.

733. b. Gomment on arrête l’ébullition d’une liqueur qui

fermente. XVH. 284. b. Ebullition des vins d’Efpagne 8c

d’Italie moins forte que celle des vins feptentrionaux. 28 q.a.

Ebullitions y petites tumeurs fur la furfàce du corps. V. 217. b.

Ebullitions y efoece zppeXlbcpfilyftcne. XII. 321 .a.

Ebullition y maladie légère dahs les chevaux. Comment elle

fe manifefte. Comment on diftingue ces boutons de ceux

qui caraâérifent le farcin. Caufe de cette maladie , une lymphe

faline 8c groffiere provenant de trop de repos ou d’uritf

tranfpiration interceptée par une craffe abondante. Reme-

des, V. 217. b. Voye[ Suppl. III. 406. b.

ÉBURONS, {Géogr. anc.) ancien peuplé de la Gaule

Belgique. Pays qu’il occupoit. Suppl. II. 747. b. Obfervanoris

fur le nom de c* peuple. Sa ville capitale. Ibid. b. Voye\

T u n g r i .

E C

ÈCAIUAGE, ( Salint) comment fe frit cette opération,

V. at8. a. ^

EGAILLE, ( Ichthy. ) écailles des poiffons. Efpéce de

poiffon appeftè grande-écaille. Qualité de fa chaiivV. 218. tu

Ecailles. Obfervations fur celles des poiffons. JLU. »8». d.

880. b. 890. a. I. 29. b. Sur celles de la carpe. II. 695. a,

b. Sur celles qui forment, la pouffière dont les ailes des papillons

font couvertes. Suppl. III. 728. a.

ECANGUER, (Econ.ruftiq. ) defcription de cette manoeuvre

qui fe pratique fur le lin 8c autres plantes de mêmê

efpece. V . ai 8. b. .

ECARLATE, l’une des fept belles teintures en rouge.

Où fe trouve la graine appellée kermès qui donne 1 écarlatë.

Tems de la cueillir. Le P. Plumier a obfervé que cette dro.

eue étoit l’ouvrage d’un infefte & non pas une graine. Ar*

briffeau fur lequel on la trouve. Comment le forme la

véficule qui devient kermès. Defcription de fés enveloppe*

Soin qu’il faut prendre auffi-tôt que ces noix font cuedliesi

V.' 219. a. La graine d’écarlate fert en médecine. Ibid. b.

Voyer Ke rmè s . ■

Ecarlate, voyez K e rm e s : graine d écarlate, voye[ ALKER»

MÊs : écarlate de cochenille. III. 3^9. a , b. Paftel d’écarlate.

XVI. 10. a. De l’art de teinare en écarlate. 18. b.

Ecarlate des Gobelins. VII. 728. b. Teinture du coton en

écarlate. Suppl. II. 624. b. oy-jYaHY y y y