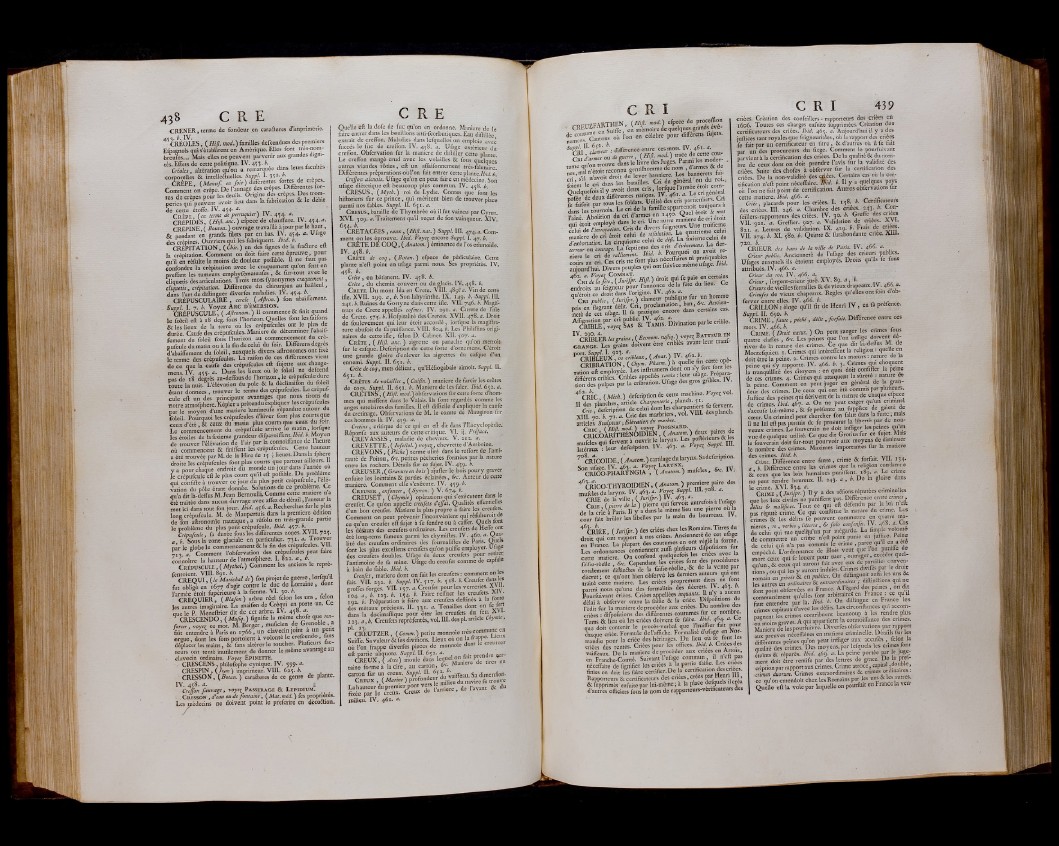

438 C R E

CRENER, terme de fondeur en cara&eres d’imprimerie.

45A r é o l e s , (Hijl. mod.) familles defcenducs des premiers

Efpagnols qui s’établirent en Amérique. Elles font tres-nom-

■breufes.... Mais elles ne peuvent parvenir aux grandes dignités.

Effets de cette politique. IV. 453. ¿.

Créoles, altération qu’en a remarquée dans leurs facultés

corporelles & intclleaueUes. Suppl. I. 3 S1- • , .

CRÊPE, (Manitf en foie) différentes fo£tes de ciêpcs.

r . • t-, rannaee Comment on crepe. De 1 aunage daee»s cwrgêppçe»s. ^Di fférnen tes for-

Tes de crêpes pour les deuils. Origine des crêpes. Dcstom-

peries qui peuvent avoir lieu dans la fabneatron & le débit

de cette étoffe. IV. 45-1- a. .

CRÊPE, (ta renne ¿eperruquier) IV. 434- a.

CRÉPIDES, (fflfib une. ) efpece de chauffure. IV. 454. a.

CRÉPINE, ( Bouton. ) ouvrage travaillé à jour par le haut,

& pendant en grands filets par en bas. IV. 444. a. Ufage

des crépines. Ouvriersqui les fabriquent. Ibid. b.

CRÉPITATION, (Chir.) un des lignes de la fraSure elt

la crépitadon. Comment on doit faire cette épreuve, pour

qu’il en réfulte le moins de douleur poffible. Il ne faut pas

confondre la crépitation avec le craquement qu’on fent en

preflant les tumeurs emphyfémateufes, & fur-tout avec le

cliquetis desardculadons. Trois motsfynonymes craquement,

cliquais, crépitation. Différence du chirurgien aubailleul,

dans l’art de diftinguer diverfes maladies. IV. 414- »•

CRÉPUSCULAIRE , ctrclc (Aflron.) fon abaiffement.

Suppl. I. 7. i. Voyez A r c d’émersion.

CRÉPUSCULE, ( Aflronom. ) I l commence & finit quand

le fokil eft à 18 deg. fous l’horizon. Quelles font les faifons

& les lieux de la terre où les crépufcules ont le plus de

durée. C a u f e des crépufcules. Maniéré de déterminer 1 abaiffement

du foleU fous l’horizon au commencement du cre-

pufcule du matin ou à la fin de celui du foir. Différons degrés

S’abaiffement du foleil, auxquels divers aftronomes ont fixé

le terme des crépufcules. La raifon de ces différences vient

de ce que la caufe des crépufcules eft finette aux change-

mens IV 433- a. Dans les lieux où le foleil ne defeend

pas dé 18 degrés au-deffousde l’horizon,le crémriculedure

toute la nuit. L’élévation du pôle & la déchnaifon du foleil

étant données, trouver le terme des crépufcules. Lecrépuf-

cule eft un des principaux avantages que nous nrotB de

notre atmofphere.Képler a prétendu expliquer les crépufcules

par le moyen d’une matière lumineufe répandue autour du

foleil. Pourquoi les crépufcules d’hiver font plus courts que

ceux d’été, & ceux du matin plus courts que ceux dufoir.

_ . 1 . ._L_.Cr.,.Ia ..nns lo mnfin . lorlflMC

de trouver l’élévation de l'air par » vy,,‘*----------- -

où commencent & finiffent les crépufcules. Cette hauteur

a été trouvée par Ml de la Hire de 15 ( lieues. Dans la fphere

droite les crépufcules font plus courts que partout ailleurs. 11

y a pour chaque endroit du monde un jour dans 1 année ou

[e crepufcule eft le plus court qu’il eft poffible Du problème

qui confifte à trouver ce jour du plus peut crépufcule, 1 élévation

l

du pâle étant donnée. Sofuüonsde ce problème. Ce

qu’a dit làÊdeffus M. Jean BernoullL Comme cette mauere t a

été traitée dans aucun ouvrage avec affez de détail, 1auteur la

met ici dans tout fon jour. Ibid. 45 & ■>. Recherches fur le plus,

long crépufcule. M. de Maupertuis dans la première édition

de fon aftronomie nautique, a rêfolu en très-grande parue

le problème du plus petit crépufcule. Ibid. 457- *■

Crépulculc, fa durée fous les différentes zones. XVII. 725.

a b. Sous la zone glaciale en particulier. 731. a. Trouver

nàr le globe le commencement & la fin des crépufcules. VU.

713 a Comment l’obfervation des crépufcules peut faire

connoître la hauteur de l’atmofphere. I. 8zz. a, b.

C r é p u s c u l e , ( Mytkol.) Comment les anciens le repré

^ CR EQ UM U^Maréchal de) fon projet de guerre, lorfou’il

fut obligé en 1677 d’agir contre le duc de Lorraine, dont

l’armée étoit fupérieure à la fienne. VI. 30. b.

CREOUIER, ( Blnfon) arbre réel félon les uns, félon

]es autres imaginaire. La malien dp Crému en porte un. Ce

que le P. Meneflrier dit de cet arbre. IV. 458. a.

CRESCENDO, ( Mufiq.) fignifie la même chofe que renforcer,

yoÿ'i ce mot. M. Berger, muficien de Grenoble ,

fiât entendre à Paris en 1766, un clavecin joint a un petit

orgue, dont les fons portoient à volonté le crefeend ,

déplacer les mains, & fans altérer le toucher. Pluheurs facteurs

ont tenté inutilement de donner le même avantage a

clavecin ordinaire. Voyez ÉPINETTE.

. CRESCENS, philofophe cynique. IV. 599. a-

CRESPIN , ( Jean ) imprimeur. VIII. 625. b.

CRESSON, (Botan. ) carafteres de ce genre de plante,

IV. 438. â

Creffon fauvage, voye^ P a s s e r a g e 8c L e p i d i u m .

• CRESSON , d’eau ou de fontaine, (Mat. méd. ) fes propriétés.

Les médecins ne doivent point le preferire en décoftion

C R E

Quelle ¡eft la dofe de fuc qu’on en ordonne. Maniéré de le

faire entrer dans les bouillons anti-feorbutiques. Eau diflillée

extrait de creffon. Maladies dans lcfquelles on emploie avec

fiiccès le fuc de creffon. IV. 458. a. Ufage extérieur du

creffon. Obfervation fur la manière de diftiller cette plante.

Le creffon mangé crud avec les volailles & fous quelques

autres viandes rôties, eft un affaifonnement très-ialutaire.

Différentes préparations où l’on fait entrer cette plante./éi</. b.

CreJJon alenois. Ufage qu’on en peut faire en médecine. Son

ufage diététique eft beaucoup plus commun. IV. 458. b.

CRESUS, (Myth.) roi ae Lydie. Contes que font les

hiftoriens fur ce prince, qui méritent bien de trouver place

parmi nos fables. Suppl. II. 651. a.

C r e s u s , bataille ae Thymbrée où il fut vaincu par Cyrus.

XVI. 309. a. Traitement qu’il reçut de fon vainqueur. XIV.

654. b.

CRÉTACÉES, eaux, (Hiß. nat. ) Suppl. III. 474. a. Comment

on les éprouve. Ibid. Voye{ encore Suppl. I. 47. b.

CRÊTE DÉ CO Q , (Anatom. ) éminence de l’os ethmoïde.

IV. 458. b.

C r ê t e de coq, (Botan.) efpece de pédiculaire. Cette

plante n’eft point en ufage parmi nous. Ses propriétés. IV.

458* *•

Crête, en bâtiment. IV. 458. b.

Crête, du chemin couvert ou du glacis. IV. 458. b.

C r e t e . Du mont Ida en Crete. VlII. 489? a. Vin de cette

ifle. XVII. 299. a, b. Son labyrinthe. IX. 149. b. Suppl. III.

24t. ¿.Ruines de Gortyne dans cette ifle. VIL 746. b. Magistrats

de Crete appellés cofmes. IV. 201. a. Cure te de l’ifle

de Crete. 575. b. Hofpitalité des Cretois. XVII. 478.0. Droit

de foulevement qui leur étoit accordé, lorfque la magiftra-

ture abufoit de fa puiffance. VIII. 804. b. Les Philiftins originaires

de cette ifle | félon D. Calmet. XII. 507. a.

C r ê t e , ( Hiß. anc. ) aigrette ou panache qu’on mettoit

fur le cafque. Defcription de cette forte d’ornemens. C’étoit

une grande gloire d’enlever les aigrettes du cafque d’un

ennemi. Suppl. II. 651. b. ,

Crête de coq, mets délicat, qu’Héliogabale aimoit. Suppl. IL

65 t. b.

C r ê t e s de volailles , ( Cuifin. ) maniéré de farcir les crêtes

de coqs. Suppl. II. 651. b. Manierede lesfaler. Ibid.652. a.

CRETINS, (Hiß. mod.) obfervations fur cette forte d’hommes

qui naiffent dans le Valais. Ils font regardés comme les

anges tutelaires des familles. Il eft difficile d’expliquer la caufe

du cretinage. Obfervations de M. le comte de Maugiron fur

ces hommes là. IV. 459. a. _ i . ;

Crétins, critique de ce qui en eft dit dans l’Encyclopédie.-

Réponfe aux auteurs de cette critique. VI. i). Préface.

CREVASSES , maladie de chevaux. V. 212. a.

CREVETTE, ( Infeêlol.) voyez,, chevrette d’Amboine.

CREVONS, ( Pêche ) terme ufité dans le reffort de l’amirauté

de Poitou, &c. petites pêcheries formées par la nature

entre les rochers. Détails fur ce fujet. IV. 439. b.

CREUSER, ( Gravure en bois ) ajufter le bois pour y graver

enfuitc les lointains & parties éclairées, &c. Auteur de cette

maniéré. Comment elle s’exécute. IV. 459. é.

C r e u s e r > enfoncer, (Synon. ) V. 674. b.

CREUSET, (Chymie) opérations qui s’exécutent dans le

creufet. Ce qu’on appelle creufets tTeffai. Qualités effentielles

d’un bon creufet. Matière la plus propre à faire les creufets.

Comment on peut prévenir l5inconvénient qui réfùlteroit de

ce qu’un creufet eft fujet a fe fendre ou à caffer. Quels iont

les défauts des creufets ordinaires. Les creufets de Helfe ont

été long-tems fameux parmi leschymiftes. IV. 460. a. Qualité

des creufets ordinaires des fournaliftes de Pans. Q‘icls

font les plus excellens creufets qu’on puiffe employer. Ufage

des creufets doubles. Ufage de deux creufets pour retire^

l’antimoine de fa mine. Ufage du creufet comme de capluie

à bain de fable. Ibid. b. ,

Creufet, matière dont on fait les creufets : comment on »

ftit. Vil. ¡ 3 ! b. Suppl. IV. 317. b. 318. i. Creufet dans h*

greffes forges. VII. 137- Creufet pour les verreries. X™-

104. a, b. 123. b. 134. b. Faire refluer les creufets. Xiv.

102. b. Préparation à faire aux creufets deltinés S la ton»

des métaux précieux. II. 331. a. Tenailles dont on fe len

dans la docimaftique pour ôter les creufets du feu. x. ■

123 .a.b. Creufets repréfentés, vol. III. des pl. article Chy ,

Pl'CR£UTZER, ( Comm. ) petite monnoie '^s-Minmune en

Suiffe. Sa valeur & fes divifions. Lieux ou on

où l’on frappe diverfes pièces, de monnoie do

eft partie aliquote. Suppl. II. 652. n. prendre oer-

CREUX, ( Arts) moule dans l '3“ elJJ ^ rePde dre, on

taine forme a la cire, au carton, 6* •

carton fur un creux. Suppl. II. 6 5^ Sa dimenfion.

CREUX (Marine) nouve

l’arriere, de l’avant & du

milieu. IV. 461. a'

C R I C R I 439

,r,r-ri7PARTHEN, (Hifi- ntod.) efpece de proceffion

- CREUZF SuiiIb = c n m ém o ir e de quelques grands éve-

‘k mens Cantons où l’on en célèbre pour différens fujets.

^» Actnanmf-uu r: différence entre ces, m vo ts. .N. . c(>tte cou-

C r i d’armes ° " litre'S'es Juges. Parmi les moder- .

tume qu on *^“econna gentiih0mme de nom , d’armes & de

ne?’ " , n’avo'it droit de lever banniere. Les bannerets fei-

cn, s il navot i.ara:nes ¿ri du général ou du roi..

l’ainé. Abolition du OT g m° niore de cri étoit

qui étoit employé dansi l • feieneurs. Une troifieme

celui de Cinvocation. Cris d S nuatrieme celui

maniéré de cri étoit celui de r f • ^,xicme celui de

d’exhortation. La La derterreur

on courage. La |Îpuemej rquoi on avoit rela

mis S t t e iS & g & m m

M p i D i v i n a t i o n parle crible.

£ l

4<iCiUC ( Mich. ) defcription de cette machine. Voya, vol.

ti j.ç nlanches, article Charpenterie, planch. 31.

| g , defeription de eeluiTon. les ci,arpent,em fe fervem.

Xin. 70. b. 71.0. Cricdes marbriers, vol. VIII. desplancn.

articles Sculpteur, Élbalion du marbre.

d ^ paires de

criées. Création des confeillers - rapporteurs des criées en

1606. Toutes ces charges enfuitc fupprimèes. Création des

certificateurs des criées. Ibid. 465. a. Aujourd’hui il y a des

juftices tant royales que feigneuriales, où le rapport des criées

fe fait par un certificateur en titre , & d’autres où il fe fait

par un des procureurs du fiege. Comment le pourfuivant

parvient à la certification des criées. De la qualité & du nombre

latéraux : leur defcription. IV. 463. a. royeq pp

7°CMC01DE, (Anaum.) cartilage du larynx. Sadefcription.

^°CrÎHo-PHAR$NGIA ^ \ Anatom. ) mufcles, &c. IV.

46tiRÎCO-THYROIDIEN, ( Anatom. ) première paire des

mufcles du larynx. IV. 463 7 I

TRIE de la ville, ( Junfpr.) IV. 463. a. _

C r ie ( pierre de lu) pierre qui fervoit autrefois à 1 ufage

de la c r ie a Paris. Il y a dans le même heu une pierre oula

cour feit brûler les libelles par 1. main du bourreau. IV.

46^ r 1'éE f Jnrifpr. ) des criées chez les Romains. Titres du

drohrmi ont rapport à nos criées. Ancienneté de cet ufage

en France La plupart des coutumes en ont réglé la forme.

Les ordonnances contiennent suffi

cette matière. On confond quelquefois les criées avec la

faifie-rèelle , trc. Cependant les criées font t e p r ^ m s

totalement diftinéles de la faifie-réelle, 8c auiont

décret; ce qu’ont bien obfervè les derniers auteurs qui ont

traité cette matière. Les criées P im e n t dues ne font

parmi nous qu’une des formalités des décrets. ^ . 4 3- •

Pourfuivant criées. Criées appellées inqunnts. 11 n y a aucun

S i obferver entre la & la criée. D.fpof.uons de

l’édit fur la maniéré de procéder aux criées. Du nombre des

criées : difpofitions des différentes coutumes fur ce nombre.

Tems & lieu où les criées doivent fe faire. Ibid. 464. a. t-e

que doit contenir le procès-verbal que l’huiffier fait çour

chaque criée. Formule de l’affiche. Formalité d ufage en Nor-

mandie pour la criée des héritages. Du lieu oui fe font les

criées des rentes. Criées pour les offices. Ibid. b. Criées des

vaiffeaux. De la manière de procéder aux criées en Artois

en Franche-Comté. Suivant l’ufage commun d "eft pas

néceffaire de fignifier les enèes à la partie faffie. Le^ cné»

finies on doit ils faite c e r t i f ie r .D e la cernficauon desmées.

Rapporteurs & certificatcurs des criées,créés pa ’

&fiipprimès enfuitepar lui-même; à la place defq r

d’autres officiers fous le nom de rapporteurs-vènficateurs des

de ceux dont on doit prendre l’avis fur la validité des

criées. Suite des chofes à obferver fur la certification des

criées. De la non-validité <jes oeées. Certains cas ou la certification

n’eft point néceffaire. %d. b. Il y a quelques pays

où l’on ne fait point de certification. Autres obfervations fur

cette matière. Ibid. 466. a. ^

Criée, placards pour les criées. I. 158. b. Certificateurs

des criées. III. 246. ¿. Chambre des criées. *43-

feillers-rapporteurs des criées. IV. 30. b. Greffe des criées

VII. 02i. fi. Greffier. 927. g Validation de criées. XVi.

821. a. Lettres de validation. IX. 429. ¿. Frais de erjees.

VII. 274. b. XL 580. b. Quinte & furabondante criée. Aiu.

^CRIEUR des bans de la ville de Paris. IV. 466. a.

Crieur public. Ancienneté de l’ufage des cneurs publics.

Ufages auxquels ils étoient employés. Droits quils fe font

attribués. IV. 466. a.

Crieur du roi. IV. 466. n.

Crieur, fergent-crieur juré. XV. 89. <r, b.

Crieurs de vleiUesferrailles & devieux drapeaux.IV. 466. a.

Crieufes de vieux chapeaux. Réglés qu elles ont foin d ob-

I ferver entre elles. IV. 466. b. _rT __

I CRILLON : éloge qu’il fit de Henn IV , en fa préfence.

I Supjk \m iffa u te , pichl, délit, forfait. Différence entre ces

m°ckmc.4(èro ii natur. ) On peut ranger les crimes fous

quatre clafles , &e. Les peines que Ion mflige doivent dériver

de la nature des crimes. Ce que dit la:deffus M. de

Montefquieu. 1. Crimes qui intéreffent la religion . quelle: en

doit être la peine. 2. Crimes contre les moeurs : nature de: la

peine qui s'y rapporte. IV. 466. b. 3. Crimes qui choquent

la tranquillité des citoyens : en quoi doit confifler la pmne

de ces crimes. 4. Crimes qui attaquent la sûreté : nature de

la peine. Comment on peut juger en général de la grand

e s des crimes. De ceux qui ont été commis par pluheurs.

Juftice des peines q u i dérivent de la nature de chaque efpece

de crimes. Ibid. 467. -■ On ne peut exiger cnmmel

s’accufe lui-même, & fe préfente au fupplice de gaieté de

coeur. Un criminel peut chercher fon falut dans la fuite, mais

il ne lui eft pas permis de fe procurer la liberté par de nouveaux

crimes. Le fouverain ne doit infliger les peines qu en

vue de quelque utilité. Ce que dit Grotius fur ce fujet. Mais

le fouverain doit fur-tout pourvoir aux moyens de diminuer

le nombre des crimes. Maximes importâmes fur la mauere

I des crimes. Ibid. b. . . . . ,m

Crime. Différence entre faute , crime & forfait. VII. 134-

a , b. Différence entre les crimes que la religion condamne

& ceux que les loix humaines puniffent. 189. ^ ^ cnme

ne peut rendre heureux. II. 243- | , | De la gloire dans I k C r im e ^Jjurijpr. f i l y a des aftions réputées criminelles

que les loix civiles ne puniffent pas. Différence entre cran«,

Mus & maléfices. Tout ce qui eft défendu par la loi n eft

nas réputé cnme. Ce qui conftitue la nature du crime. Les

! aunes & les délits fe peuvent commettre en quatre manières

, re , oerbis , liltcru, fe folo confienfu. IV. 468. c. Las

I de celui qui tue quelqu’un par niegarde. La fimple volonté

de commetne uu crime n’eft poinr pume

I de celui qui n’a pas commis le crime , parce quil en a êlê

empêché. L’ordonnance de Blois veut

mort ceux qui fe louent pour ruer, outrager, excéder quel

qffun & cequx qui aÙrèBtfiit avec eux de pareilles » e n -

font point obfervées en France. A 1 égard des peines on d,

communément qu’elles font arbitraires =u France : ce qu.1

faut entendre par là. Ibid. b. On diftmgue en France les

a k iw capitaux o’avec les délits. Les crconftauces qu. accom-

naenent les crimes contribuent beaucoup à les rendre plus

lu moins graves. A qui appartient la connoiffance des crimes.

Maniéré £ les poursuivre. Diverfes obfervations par rapport

aux preuves néceffaires en mauere criminelle. Détails fur les

différentes peines qu’on peut infliger aux accufes , félon la

qualité des crimes. Des moyens, par lefquels les crimes font

éteints & réparés. Ibid. 469. 41 La peine portée par e jugement

doit être remife par des lettres de grâce. De la prel

cription par rapport aux crimes. Crime atroce, capital .double,

crimen duorum. Crimes extraordinaires & ’

I ce qu’on entendoit chez lesRomams par les . , ^

I Quelle eft la voie par laquelle on pourfuit en France la ven