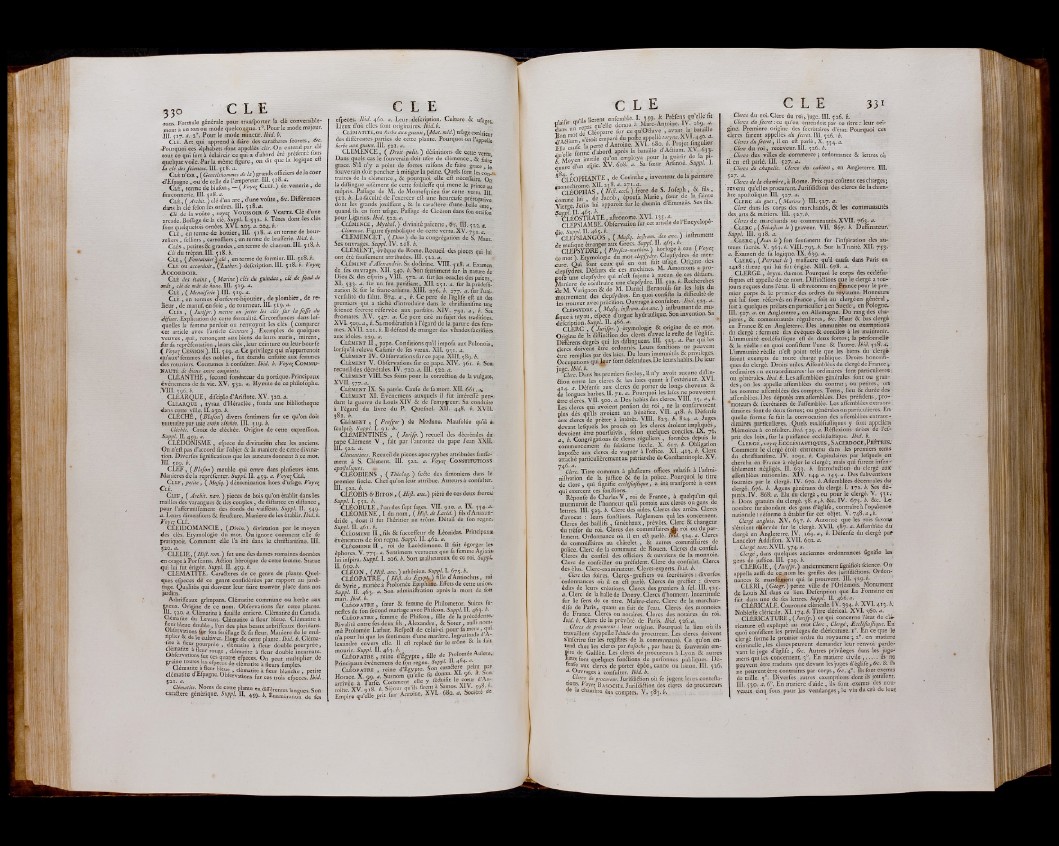

3 3 0 C L E

«ons. Formule générale .pour tranfporter la clé convenaTîle-

jnent à un ton ou mode quelconque. i°. Pour le mode majeur.

JII. j i/. a. a0. Pour le mode mineur. Ibid. A.

C lé. Art qui apprend à -faire des caraéleres fecrets, 6>c.

Pourquoi ces alphabets «font appcllés clés. On entend par clé

tout ce qui fert à éclaircir ce qui a d’abord été .préfenre fous

quelque voile.Par la même figure, on dit que la logique elt

la clé des fciences. III. 08. a. „ . . .

C lé d’OR , ( Gentilshommes de la) grands officiers de la cour

<T£fpagne,ou'decclle de l’empereur. III. 5 18. a. .

C lé , terme de blafon, - ( V°y<l C lef. ) de yenene , de

-fauconnerie. III. 5*8. a. A •

C lé , ( A r ch it clé d’nn arc, d une voûte, &c. Différences

dans la dé félon les ordres. III. 518.*.

Clé de la voûte , voye^ VoussoiR-fi* VOUTE. Clé dune

arcade. Boflàge de la clé. Supvl. I. 5.3a. b. Tètes dont les clés

font quelquefois ornées. XVL 20y. a. 204. b. ■

C lé , en terme de bottier, III. 518. a. en terme de bourxeliers,

felïiers , carrofliers; en terme de braflerie. Ibid. b.

Clés , petites & grandes., en termede charron. III. 518, b.

Clé du trépan. III. 318. b.

C l é , ( Fontainier) clé, en terme de fermier. III. 5.18.b.

C lé ou accordoir,, ( Luther. ) defeription. III. 518. b. Voyeç

À C C O R D O IR . r J j

ClÉ des étains, ( Marine ) clés du guindas 9 clé de fond de

mât, clé de mât de hune. III. -519. a.

C lé , ( Menuiferie \ .111. 5-19. a.

C lé , en termes dk>rfcv-r-e4>ijoutier, de plombier, de relieur

, de manuf. en foie, de tourneur. III. 319. a.

C lÉS , ( Jurifpr. ) mettre ou jetter les clés fur lafojje du

défunt. Explication de cette formalité. Circonilances dans lesquelles

la femme perdoit ou renvoyoit les clés ( comparer

cet article avec 1 article Ceinture ). Exemples de quelques

veuves, qui, renonçant aux biens de leurs maris, mirent,

for fa représentation, leurs clés, leur ceinture ouleur bourfe

{ Voyc^ C e s s io n ) . III. <19. a. Ce privilège qui n’appartenoit

qu’aux’ femmes des nobles , fut étendu enluite aux femmes

des roturiers. Coutumes -à confulter. Ibid. b. Vjye{ C om m u n

a u t é de ■biens entre conjoints.

CLÉANTHE, fécond fondateur du portique. Principaux

événemens de fa vie. XV. 532. a. Hymne de ce philofophe.

VIII- 396, A.

CLÉARQUE., difciple.d’Ariftote. XV. 320. a.

C l é a r q u e , tyran d’Héraclée, fonda une bibliothèque

dans cette ville. II. 230. b.

CLÉCHÉ, ( B la fin) divers fentimens fur ce qu’on doit

entendre par une croix clechéc. IIL 519. b.

Cléchée. Croix de déchée. Origine de cette expreflion.

Suppl. II. 439. a.

CLÉDONISME , efpece de divination chez les anciens.

On n’eft pas d’accord fur l’objet & la maniéré de cette divination.

Diverfes lignifications que les auteurs donnent à ce mot.

m:<io. b.

CLEF, ( Blafon ) meuble qui entre dans plufieurs écus.

Maniérés de la reprelenter. Suppl. II. 459. a. Voye{ Clé.

C l e f , petite, ( Mujiq.) dénomination hors d’ufage. Voyeç

Clé.

C lef , ( Archit. nav. ) pièces de bois qu’on établit dans les

mailles des varangues & des couples, de diftànçè en dillance ,

pour l’affermilTement des fonds du vailfeau. Suppl. II. 549.

a. Leurs dimenfions & ftru&ure. Maniéré de les établir. Ibid.b.

Voye{ Clé.

. CLEIDOMANCIE, (Divin.) divination ,p.ar le moyen

des clés. Etymologie du mot. On ignore comment elle fe

pratiquoit. Comment elle l’a été dans le chriilianifme. III.

520. a.

CLELIE, (Hifl. rom.) fut une des dames romaines données

en otage à Porfenna. Aétion héroïque de cette femme. Statue

qui lui fut érigée. Suppl. II. 459. b.

CLEMATITE. Caraflores de ce genre de plante. Quelques

efpeces dé ce genre confidérées par rapport au jardinage.

Qualités qui doivent leur faire trouver place dans nos

jardins.

Arbriffeaux grimpans. Clématite commune ou herbe aux

gueux. Origine de ce nom. Obfervations fur cette plante.

III. 520. a. Clématite à feuille entiere. Clématite du Canada.

Clématite du Levant. Clématite à fleur bleue. Clématite à

fleur bleue double, l’un des plus beaux arbrifleaux floriiïans.

L>blcrvati°ns (ur fou feuillage 8c fa fleur. Maniéré de le mul-

*ÎP 'l ""de le cultiver. Eloge de cette plante. Ibid. b. Cléma-

eu^ pourprée , clématite à fleur double pourprée,

?r rouBe > clématite à fleur double incarnate.

, 8P ‘tuatre LÉpcccs. On peut multiplier de

8 l fl ’’ï?“ de cl4ma'i'e ■ Clématite: îi fleur bleue , clématite à1 (flleeuurrs b(lIamnpcihees. , petite

clémante d Efpagne. Obfervaüons fur ces trois efpeces. Ibid.

521. a. V '

Clématite. Noms de cette plante en a - , « c

caraflcrc générique. SuePl \ 459? f e & l e f o

CLE efpeces. Ibid. 460. 4. Leur .defeription. Culture & ufàge&

Lieux d’où elles font originaires. Ibid. b.

C l ém a t it e , ou herbe aux gueux, (Mat.méd.) ufage extérieur

des différentes parties de cette plante. Pourquoi 011 l’appelle

herbe aux gueux. III. <21. a.

CLEMENCE, ( Droit polit. ) définitions de cette vertu

Dans quels cas le fouverain doit ufer de clémence, & faire

grace.;S’il n’y a point de fortes raifons de faire grâce, le

louverain doit pencher à mitiger la peine. Quels font les con-R

traires de la clemence, & pourquoi elle efl néceffaire. On

la diftingue aifément de cette foiblefTe qui mene le prince au

mépris. Paflage de M. de Montefquieu fur cette vertu. IIL

321. b. LaTaculté de l’exercer eft une heureufe. prérogative

dont les grands jouiflent, & -le caraélere d’une belle ame

quand ils en font ufage. Paflage de Cicéron dans fon or ai fou

pour Ligarius. Ibid. 322. a.

C lém en ce , Mythol. ) divinité païenne ,.1S»c. III. 522. a.

■Clémence. Figure Tymbolique de cette vertu. XV/ 731. a.

CLEMENCET , (Dom) de la congrégation de S. “

Ses ouvrages. Suppl. IV. 218. A.'

CLÉMENT, évêque de Rome. Recueil des pièces qui lui

ont été fauflement attribuées. III. 322. a.

C lém en t d'Alexandrie. Sa doélrine. VTH. 318. a. Examen,

de fes ouvrages. XII. 340. b. Son fentiment lur la nature de

Dieu& des efprits, VllI. 372. a. furies oracles des païens

XI., 333. a. fur un feu purifiant, XII. 231. a. fur laprédeiti-

•nation & for le franc-arbitre. XIII. 276.. b. 277. a. lur l’uni-

vcrfalité du falut. 874. a , b. Ce pere de l’églife eft un des

premiers qui a tâché d’introduire dans le chriftianifme une

lciencè fecrete réfervée aux parfaits. XIV. 791. a, b. Ses

ftromates. XV. 347. a. Ce pere cité au fojet des traditions.

XVL 300. a,b. Sa-modération à l’égard de la parure des femmes.

XVII. 221. b. Il défend de manger des vfandes facrifiées

aux idoles. 229. a.

C lémen t I I , pape. Conditions qu’il impofa aux Polonois,

lorfqu’il releva Cafimir de Tes voeux. XII. 93 t . a.

. C lém e n t IV. Obfervations fur ce pape. XIIL 389.6.

C lém en t V. Obfervations fur ce pape. XIV. 361. b. Son.

recueil des décrétâtes. IV. 720. 4. III. 322.a.

C lém en t VIII. Ses foins pour la correâion de la vulgate.

XVII. 377. «i. |

C lém en t IX. Sa patrie. Caufe de fa mort. XII. 661. ai

C lém en t XI. Événemens auxquels il fut intérefte pen-v

dant la guerre de Louis XIV & de l’empireur. Sa conduite

à l’égard du livre du P. Qucfnel. XII. 448. b. XVIL

381. b.

C lém en t , ( Profper ) de Modene. Maufolée qu’il ai

foulpté. Suppl. I. 91. b.

CLÉMENTINES , ( Jurïfp.') recueil des décrétâtes du

pape Clément V , fait par l’autorité du pape Jean XXIL

III. 322. a.

Clémentines. Recueil de pièces apocryphes attribuées fauflè- '

ment à S. Clément. IIL 322. a. Voye[ C on st itu t io n s

ìOBÌENS , ( Théolog. ) fefte des fimoniens dans le

premier fiecle. Chef qu’on leur attribue. Auteurs à confulter.

HI. 322. b.

CLÉOBIS & B it o n , ( Hift. anc.) piété de ces deux frerei!

Suppl. I. 3 32. b.

CLÉOBULE, l’un des fept fages. VII. 910. a. IX. 334. a.

CLÉOMENE, I du nom 1 ( Hifl; de Lacéd. ) fils d’Anaxan-

dride , dont il fut l’héritier au trône. Détail de fon regne.

Suppl II. 461. b. 1 . .

C léom ene II r.fils & foccefleur de Léonidas. Principaux,

événemens de fon regne. Suppl. II. 462. a.

C léom ene II , roi de JLacédémone. Il fait égorger les

éphores. V. 773. a. Séntimens vertueux que fa femmeÀgiatis-

lui infpira. Suppl I. 206. b. Sort malheureux de ce roi. Suppl

H. 630. A.

CLÉON , (Hiß. anc.) athénien. Suppl. I. 673. A.

CLÉOPATRE, I Hiß. des Égyptf) fille d’Antiochus, roi

de Syrie, mariée à Ptolomée Epiphane. Effets de cette union.

Suppl II. 463. a.. Son adminiitrarion après la mort de fon

mari. Ibid. A.

C l é o p a t r e , foêur & femme de Philometor. Suites iu-

neftes de fon fécond mariage avec Phifcon. Suppl. II. 461. A.

C l é o p a t r e , femme de Phifcon, fille de la précédente.

Rivalité entre fes deux fils , Alexandre, & Soter, auffi nommé

Ptolomée Lathur. Refpeft de celui-ci pour famere^enu.

n’a pour lui que les fentimens d’une marâtre. Ingratitude d A-

lexandre envers elle. Il eft replacé fur le tronc ot la lait

mourir. Suppl II. 463. A.

C léo pa tre , reine d’Égyptc, fille de Ptolomée Aulete,

Principaux événemens de fon regne. Suppl IL 4°4- a-

: Clhopatre , reine d'ÉgypS. f e r t « ; * £

Horace. X. 99 .a. Surnom qu’elle fe donna. XI. 96. 1. Son

arrivée à farfe. Comment' elle y C4da.fit le coeur d Antoine'.

XV. 918. A Siiour qu'ils firent à ^ S a m o s ^ Ì. .

Empira qu'eUe.prit, fur Antoine. XVL 68p. a. Sociiti

CLE CLE 331 , .f „ -..¡k lièrent enfemblc. t J59- | fit

plaifir qu * ,dle donpa siarc-Antouie. IV, g a g L

dans un rep» H e fu|, ce „„'Oilavc , avant, la; bataille

^■TnZm s’étoit emparé dn pofte appellé torynt. XVI..440. n.

Tnt caufe la perte d’Antoine. XVL 680. ¿. Projet finguiter

S'elle forme d’abord après la bataille d Aibitm. XV. 635.

f Moyen Inutile qu’on employa pour la guenr de la p -

^unrê d’un afpic. XV. 608. a. Sa foeur ,Arf.noe..*W /. I.

^êiÉOPHANTE , de Corintbe, inventenr.de la' peinture

^ C^OPHAS , ( Hijl. eccL ) .frere de S. Jofeph , & fils ,

comme lui , de Jacob, époufa Marie, foeur de la fatnte

.Vlergi. Jefus lui apparoir fur le chemin dEmmaus. Ses fils.

Suppl. II- 463- L _ . ■ : •; , „ rï

CLÉOSTRATE, aftronome. XVI. 133-

CLEPSIAMBE. Obfervation for cet article de 1 Encyclopè-

^CLE^SIANG& , ( Mufy. injlrum.'des *nc.) infiniment

de mufique étranger aux Grecs. Suppl II. 463. A..

CLEPSYDRE, ( Phyfico-mathtm.) horloge à eau ( Voye{

ce moi). Etymologie du mot clepfyirt. Clepfydres de mercure.

Qui font ceint' qui en ont fait ufage. Origine des

clepfydres. Défauts de ces machines. M. Amontons a pro-

po& une clepfydre qui n’eft fuiette à aucun de ces défauB.

Maniéré de conftruire une clepfydre. III. t ça. b. Recherches

»S M. Varignon & de M. Daniel Bemoulli fur le? loix du

mouvement des clepfydres. En quoi confifie la difficulté de

les trouver avecpréelfion. Ouvrage àconfulter. Jbid. ra5. a.

C l e p s y d r e , ( Mufiq. injlrum. des anc. ) inftrument de musique

à tuyau, efpece d orgue hydraulique. Son invention. Sa ^

defeription. Suppl. II. 466. , . „ . .

CLERC , ( Jurifpr. ) étymologie & origine de ce mot.

Origine de la diftinétion des clercs d’avec le refte de leghle.

Diftérens degrés qui les diftinguent. III. 3 23. a. Par qui les

Clercs doivent être ordonnés. Leurs fonctions ne peuvent

être remplies par des laïcs. De leurs immunités & privilèges.

Occupations quijgur font défendues.De leurs habits. De leur

juge. Ibid. A. . ....

Clerc. Dans tes premiers fiecles, il n y avoit aucune diftin-

ôion entre les clercs & les laïcs quant à l’extérieur. XVl.

414. a. Défenfe aux clercs de porter de longs cheveux 8c

de longues barbes. II. 71. a. Pourquoi les laïcs ne pouvoient

être clercs. VIL 300. a. Des habits des clercs. VIII. 13. a, A.

Les clercs qui avoient penfion du roi , ne la confervoient

plus dès qu’ils avoient un bénéfice. Vil. 418. A. Défenfe

aux clercs de prêter à intérêt. VIU. 823. A. 824. a. Juges

devant lefqueb les procès où les clercs étoient impliqués,

devoient être pourfuivis , félon quelques conciles. IX. 76.

a, A. Congrégations de clercs réguliers , formées depuis le

commencement du feizieme fiecle. X. 617. A. Obligation

impofôe aux clercs de vaquer à l’office. XI. 413. A. C^rc

attaché particulièrement au patriarche de Conftantinople. XV.

Clerc. Titre commun à plufieurs offices relatifs à l’admi-

niftration de la juftice 8c de la police. Pourquoi le titre

de clerc , qui fignifie eccléfiafttque, a ét$ tranfporté à ceux

qui exercent ces fondions.

Réponfe de CharlesV, roi de France, à quelqu’un qui

murmuroit de l’honneur qu’il portoit aux clercs ou gens, de,

lettres. III. 323. A. Clerc des aides. Clercs des arrêts. Clercs,

d’avocat : leurs fondions. Réglemens qui les concernent.

Clercs des baillifs , fénéchaux, prévôts. Clerc 8c changeur

du tréfor du roi. Clercs des commiflaires Ai roi o.u. du par-,

lement. Ordonnance où il en eft parlé, ffid. 324. a. Clercs

de commiflaires au châtelet , 8c autres commiflaires de

police. Clerc de la commune de Rouen. Clercs du .confeil.

Clercs du confeil des officiers 8c ouvriers de la monnoie.

Clerc de confciller ou préfident. Clerc du confulat. Clercs

des élus. Clerc-examinateur. Clercs-experts. Ibid. A.

Clerc des foires. Clercs-greffiers ou fecrétaires : diverfes.

ordonnances où il en eft parlé. Clercs du greffier : divers,

édits de leurs créations. Clercs des greniers à Tel. III. 323.

a. Clerc de la halle de Douay. Clercs d’honneur. Incertitude

fur le fens, de ce titre. Maître-clerc. Clerc de la marchan-

dife de Paris, quant au fait de l’eau. Clercs des. pionnoies

de France. Clercs ou notaires. Clercs des notair.es du roi.

Ibid. A. Clerc de la prévôté de Paris. Ibid. 326.4-

Clercs de procureur : leur origine. Pourquoi le Ueu où ils

travaillent s’appelle Yétude du procureur. Les clercs doivent

s’inferire fur les regiftres de la communauté. Ce qu’on; entend

chez les clercs par bafoche, par haut 8c fouverain empire

de Galilée. Les clercs de procureurs à Lyon 8c autres

lieux font quelques fondions de perfonnes publiques.. Dé-

fenie aux clercs de porter épée, canne ou bâton. HI. 326.

a. Ouvrages à confulter. Ibid. b.

. de procureur. Jurifdi&ion où fe jugent le.uj-s contefta-

tions. Voycr B a s o c h e . Jiirifdiftion des clercs de procureurs

de la chambre des comptes. V. 383. A.

Clercs du roi.Clerc du roi, juge. III. 326. A.

, £ Clercs, du fecret;ce qu’on entendoitpar ce titre: leur origine.

Première origine des fecrétaires d’état. Pourquoi ces

clercs : forent appelles du fecret. III. 326. A.

Clercs du fecret, il en eft parlé, X. 334. a.

. Clerc du roi » receveur. III. 3 26. A.

. Clercs des villes de commerce j ordonnance 8c lettres où

iLen eft parlé. HI. 327. a.

; Clercs de chapelle. Clercs du cabinet, en Angleterre. III.

327. a. '

Clercs de la chambre., a Rome. Prix que coûtent ces charges;

revenu qu’elles procurent. Jurifdiélion des clercs de la chambre

apoltolique. 1H. 327. a.

. CLERC du guet, ( Marine ) HI. 3.27. a.

Clerc dans les corps des marchands, & les communautés

des. arts 8c métiers. III, 3 27. A.

Clercs de marchands ou communautés. XVH. 763. a.

• jC le r c , (Sébàjlicn le) graveur. VII. 867. A. Deflinateur.

. Spppl 111. 918. a.

. C l e r c , (Jean le) fon fentiment fur l’infoiration des auteurs

facrés. V. 363, A. VIII..793.,A. Sur la Trinité. XII. 73 3.

a. Examen de fa logique. IX. 639. a.

C l e r c , ( Perrinet le ) -maflacre qu’il eaiifa dans Paris en

1418 : ftatue qui lui fut érigée. XIII. 678. a.

. CLERGÉ, étym. du mot. Pourquoi le corps des eccléfia-

ftiques eft appellé de ce nom. Diftinétions que le clergé a toujours

reçues dans l’état. Il eft reconnu en JFrance pour le premier

corps 8c le premier des ordres du rdÿaumej Honneurs

qui lui font réfervés en France , foit au clergéen général,

foit à quelques prélats en particulier ; en Suede, en Pologne.

IH. 327..a. en Angleterre, en Allemagne. Du rang des char

pitres, 8c communautés régulières, &c. Haut 8c bas clergé

en France 8c en Angleterre. Des immunités ou exemptions

i du clergé : fermeté des évêques 8c conciles à les maintenir.

L’immunité eccléflaftique eft de deux fortes ; la perfonnelle

8c la réelle : en quoi confiftent l’une 8c l’autre. Ibi'd. 328. a*

L’immunité réelle n’eft point telle que les biens du clergé

foient exempts de toute charge publique. Droits honorifiques

du clergé. Droits utiles. Alfcmblées du clergé de France i

ordinaires ou extraordinaires • les ordinaires font particulières :

ou générales. Ibid. A. Les affemblées générales font ou grandes

, on les appelle aflemblées du contrat ; ou petites, ori

les nomme aflemblées des comptes. Tems, lieu 8c durée des

aflemblées. Des députés aux aflemblées. Des préfidens, promoteurs

8c fecrétaires de l’aflemblée. Les aflemblées extraordinaires

font de deux fortes; ou générales011 particulières. En

quelle forme fe fait la convocation des aflemblées extraordinaires

particulières. Quels eccléfiaftiques y font appelles.

Mémoires à confulter. Ibid. 3 29. a. Réflexions tirées de l’cf-

prit des loix, fur la puiflance eccléfiaflique. Ibid. A.

C L E R GÉ,voye{ECCLÉSIASTIQUES , SACERDOCE,PRÊTRES.'

Comment le clergé étoit entretenu dans les premiers tems

du chriftianifme. IV. 1091. A. Capitulaires par lefquels on

chercha en France à régler le clergé ; mais qui furent infen-

flblement négligés. II. 633. A. Introduélion du clergé aux!

aflemblées nationales. XIV. 144. a. 143. a. Des fobVentiOns

fournies par le clergé. IV. 670. A. Aflemblées décennales du

clergé.,676. A. Agens généraux du clergé.I. 172. A. Ses députés.

IV. 868: ¿.Elu du clergé, ou pour le clergé. V . 331:

A. Dons gratuits du clergé. 38. ¿, A. 8cc. IV. 673. A. 8cc. Le

nombre iurabondarit des gens d’églife, contraire à l’opulence

nationale : réforme à établir fur cet objet. V . 748. a, A.

Clergé angloïs. XV. 637. A. Autorité que les rois ïaxonjs

s’étoient réfervée fur le clergé. XVH. 387. a. Aflembtèe du'

clergé en Angleterre. IV. 169. * , A. Défenfe du clergé par

Lancelot Adaiflon. XVII. 602.4.

, Clergé turc. XVII. 374. a. ■ - _ f 1

Clergé, dans quelques anciennes ordonnances fignifie les

gens ae. juftice. III. 329. A.

j CLERGIE, (jurifpr.) anciennément fignifioitfcîence. On

appella auffi de ç^nom les greffes des jurifdiéüons. Ordonnances

& mandement qui le prouvent. III» 329. A.

CLÉRI, (Géogr.) petite ville de l’Orléanois. Monument

de Louis XI dans ce lieu. Defeription que La Fontaine en,'

fait dans une de Tes lettres. Suppl. H. 406. ¿.

CLÉRICALE. Couronne cléricale. IV. 394. A. XVL 413. A.

Noblefle cléricale. XI. 174. A. Titre clérical. XVI. 360. a.

CLÉRICATURE, ( Jurifp.) ce qui concerne l’état de c a ricature

eft expliqué au mot Clerc, Clergé, Eccléfiaflique. Eri

quoi confiftent. les privilèges de cléricature. i°. En ce que le

clergé forme le premier ordre du royaume ; a0, en maticré

criminelle, les clercs peuvent demander leur renvoi parde-

vant le juge d’églife, &c. Autres privilèges dans les jiige-

mens qui les concernent. 30. En matière civile, . . . .. ils ne

I peuvent être traduits que devant les juges d’églife , &c. 8c ils

ne peuvent être contraints par corps, &c. 4“. Ils font exemts

de taille. .3°. Diverfes autres exemptions dont ils jouifleht.

III. 330. a* 6°, En matière d’aide, ils font exemts des nouveaux

cjnq,Tous, pour les vendanges , le vin du cru de leut