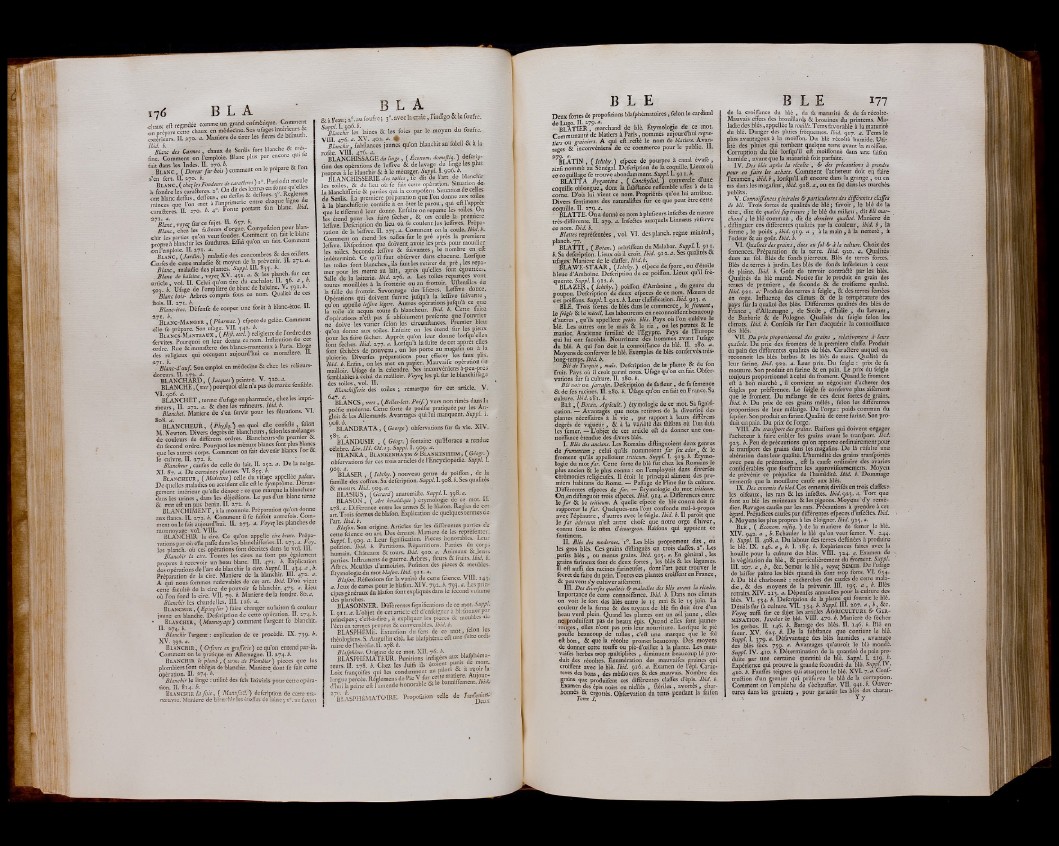

176 B L A

■chiux eft reeardèe comme un grand cafinèdque. Comment

■on prépare cette chaux en médecine. Ses nfeges ultérieurs fie

extérieurs. IL 270. a. Maniéré de tirer les fleurs de bifinuth.

Ib Blanc des Carmes, chaux de SenJis fort blanche & tres-

fine. Comment on l'emploie. Blanc plus pur encore qu. le

fait dans les Indes. IL 270. b. o, i>nn

B lan c , ( Doreur far tais ) comment on le prépare & on asfAA

^Blanc, voyez fur ce fujet. IL 657. b.

Blanc, chekles feaeurs d'orgue Compofiuon pour blanchir

les parties qu’on veut fouder. Comblent on. finie blanc

primre à blanchir les foudures. Eflai quon en fan. Comment

maladie des concombres & des oeillets.

Caufes de cette maladie & moyen de la prévenir. II. 271. a.

Blanc, maladie des plantes. Suffi. 111.835. S

Blanc de baleine, voyez XV. «>• "■ & les planch. fur cet

article, vol. 11. Celui qu’on tire du cachalot. II. 36. a , b.

<01. b. Ufaee de l’emplâtre de blanc de baleine. M M *■

Blanc bois- Arbres compris fous ce nom. Qualité de ces

iois. II. 471. b. , TT

Blanc-étoc. Défenfe de couper uoe forêt à blanc-étoc. 11.

7Blanc-Manger , ( Pharmac.) efpecede gelée. Comment

•èîle fo prépare. Son ufage. VU. 542. b. . , ,

Blancs-Manteaux , m M . ceci ) rel.gieux de 1 ordre des

fervites. Pourquoi on leur donna ce nom. Inltinraon de cet

ordre. Rue Scmonaftere des blancs-manteaux a Paris. fcloee

des religieux qui occupent aujourd’hui ce monaftere. il.

7 Blanc-d'auf. Son emploi en médecine & chez les relieurs-

doreuvs. H. 272. a.

BLANCHARD, (Jacques) peintre. V. zzo.a.

BLANCHE, {mer) pourquoi elle n’a pas de marée ieniible.

VU.oo6.tf. I . . . . . .

BLANCHET, terme d’ufage en pharmacie, çliez les imprimeurs

, II. 272- & chez les rameurs. Ibid.b.

Blanches. Maniéré de s’en fervir pour les hltrations. v i.

BLANCHEUR, (Phyfq.) en quoi elle confifte, félon

M. Newton. Divers degrés de blancheurs, félon les mélangés

de couleurs de différehs ordres. Blancheurs*du premier &

du fécond ordre. Pourquoi les métaux blancs font plus blancs

que les autres corps. Comment on fait devenir blancs 1 or oc

le cuivre. II. 472. b. • _ 1

Blancheur, caufes de celle du lait IL 2 <2. a. De la neige.

XI. 87. a. De certaines plantes. VI. 833..b.

Blancheur , ( Médecine) celle du vifage appellée valeur.

D e quelles maladies ou accident elle eft le fymptôme. Dérangement

intérieur qu’elle dénote : ce que marque la blancheur

dans les urines , dans les déjeôions. Le pus d’un blanc terne

8c mat eft un pus bénin. II. 272. b.

BLANCHIMENT, à la monnoie. Préparation qu on donne

aux flancs. IL 272. b. Comment il fe faifoit autrefois. Comment

on le fait aujourd'huL IL 273. a. royales planches de

monnoyage voL VIIL _ ,

BLANCHIR la cire. Ce qu’on appelle cire brute. Préparations

par ou elle paffe dans les blânehifferies. II. 473. a. Vjy.

les planch. où ces opérations font décrites dans le vol. III.

Blanchir la cire. Toutes les cires ne font pas également

propres a recevoir un beau blanc. III. 471. b. Explication

des opérations de l’art de blanchir la rire. Suppl. II. 434. a , b.

Préparation de la cire. Maniéré de la blanchir. III. 472. a.

A qui nous fommes redevables de cet art. Ibid. D’où vient

cette faculté de la cire de pouvoir fo blanchir. 473’ a- Lieu

où l’on fond la cire. VIL 70. b. Maniéré de la fondre. 80. a.

Blanchir les chandelles. IfL 126. a.

Blanchir , ( Epinglier ) faire changer au laiton fa couleur

jaune en blanche. Defoription de cette opération. EL 274. b.

Blanchir, {Monnayage) comment l’argent fe blanchit.

IL '274.' b . ' t

Blanchir l’argent : explication de ce procédé. IX. 739. b.

XV.392.fl.

Blanchir, ( Orfevre en grofferie) ce qu’on entend par-là.

Comment on le pratique en Allemagne. II. 274. b.

BLANCHIR le plomb , ( terme de Plombier ) pièces que les

plombiers, font obligés de blanchir. Maniéré dont fe fait cette

opération. H. 274. b.

Blanchir le linge : utilité des fols lixiviels pour cette opération.

II. 814.

Blanchir la foie, ( MannfaÜ. ) defeription de cette manoeuvre.

Maniéré de blanchir les étoffes de laine j x°. au favon

B L A

& a l’eau ; 2°. au foufi o ; 31 avec la craie, l'indigo & le foufte.

^ B l 'andnr lés laines & les foies par le moyen du foufre.

VUl. 47.6- a. XV. 402. n. • .

Blanchir, fubftances jaunes qu on blanchit au foleil oc a la

rofée. VUI. 476. a. . .

BLANCHISSAGE du linge , ( Économ. domefltq. ) delcnp-

tion des opérations de leffive 8c de lavage du hnge les plus

propres à le blanchir 8c à le ménager. Suppl. 1.906. b.

BLANCHISSERIE des toiles, fo dit de lart de blanchir

les toiles, 8c du lieu où fe fait cette opération. Situation de

la blanchifferie 8c parties qui la compofent. Situation de celles

de Senlis. La première préparation que l’on donne aux toiles

à la blanchifferie confifte à en ôter le parou, qui eft l’apprêt

que le tifferand leur donne. Enfuite on repame les toiles. On

les étend pour les faire fécher, &; on coule la première

leffive. Defeription du lieu où fe coulent les leffives. Préparation

de la leffive.U. 275.a. Comment onia coule.Ibid.b.

Comment on étend les toiles fur le pré après la première

leffive. Difpofition que doivent avoir les prés pour mouiller

les toiles. Seconde leffive 8c fuivantes, le nombre en eft

indéterminé. Ce qu’il faut obferver dans chacune. Lorfque

les toiles font blanche*, ils faut les retirer du pré, les repa-

mer pour les metre au lait, après qu’elles font égouttées..

Salle de la laiterie. Ibid. 276. a. Les toiles repamçes vont

toutes mouillées à la frotterie ou au frottoir. Uftenfiles (lo

la falle du frottoir. Savonnage des lifieres. Leffive douce.

Opérations qui doivent fuivre jufqu’à la leffive foivante,

qu’on appelle leffive légère. Autres opérations jufqu à ce que

la toile ait acquis toute fa blancheur. Ibid. b. Cette fuite

d’opérations n’eft pas fi abfolument preferite que louvrier

ne doive les varier félon les circonftances. Premier bleu

• qu’on donne aux toiles. Enfuite. on les étend fur les p!Cux

pour les faire fécher. Apprêt qu’on leur donne lorfque es

font feches. Ibid. 277. a. Lorfqu’à la fuite de cet apprêt elles

font féchées de nouveau, on les porte au raagafin ou à la

ploierie. Diverfes préparations pour effacer les faux plis,

Ibid. b. Enfin, on les met en papier. Mauvaife opération cm

mailloir. Ufage de la calendre. Ses inconvéniens à-peu-pres

femblables à celui du mailloir. Voye^ les pl. fur le blanchiffagc

des toiles, vol. II. . . . »,

Blanchifferie des toiles ; remarque fur cet article. V.

647. a. • / j 1

BLANCS, vers, (Belles-lett. Poéf.) vers non rimes dans la

poéfie moderne. Cette forte de poéfie pratiquée par les An-

glois 8c les Allemands. Avantages qui lui manquent. Suppl. 1.

9°BLANDRATÀ, ( George) obfervations fur fa vie. XIV.

^BLANDUSIE , ( Géogr. ) fontaine qu’Horace a rendue

célèbre. Liv. III. Od. 13. Suppl. I. 909. a.

BLANKA, B lan k en h a ym & B lan k en h e im , ( Geogr. )

obfervations fur ces trois articles de l’Encyclopédie. Suppl. L

909. a. . „ , ,

BLASER , ( lchthy. ) nouveau genre de poiffon , de la

j famille des coffres. Sa defeription. Suppl. 1.908. b. Ses qualités

8c moeurs. Ibid. 909. a.

BLASIUS , ( Gérard) anatomifte. Suppl. I. 398. a.

BLASON , | Art héraldique ) étymologie de ce mot. IL

478. a. Différence entre les armes 8c le blafon. Réglés de ceo

art. Trois formes de blafon. Explication de quelques termes de

l’art. Ibid. b. .

Blafon. Son origine. Articles fur les différentes parties de

cette fcience ou art. Des émaux. Maniéré de les reprefenter.

Suppl. 1. 909. a. Leur fignification. Pièces honorables. Leur

pofition. Ibid. b. Partitions. Répartirions. Parties du corps

humain. Châteaux 8c tours. Ibid. 910. a. Animaux 8cjeurs

parties. Inftrumens de guerre. Arbres, fleurs 8c fruits. Ibid. b.

Aftres. Meubles d’armoiries. Pofition des pièces 8c meubles.

Étymologie-du mot blafon. Ibid. 911. a.

Blafon. Réflexions fur la vanité de cette fcience. VUl. 143.

a. Jeux de cartes pour le blafon. XIV. 792..b. 793* a~ ^cs Prin"

cipes généraux du blafon font expliqués dans le fécond volume

^LASONNER. Différentes fignifications de ce mot. Suppl-

1. 911. a. L’objet de cet article eft d’enfeigner à blrfonner par

principes ; c’eft-à-dire, à expliquer les pièces 8c meubles de

l’écu en termes propres 8c convenables. Ibid. b.

BLASPHÈME. Extenfion du fens de ce mot,, fel°n les

théologiens. S. Auguftin cité. Le blafphême eft une fuite ordinaire

de l’héréfie.lï. 278. b.

Blafphême. Origine de ce mot. X ïï. 76. b.

BLASPHÉMATEUR. Punitions infligées aux blafphéma-

teurs. p . 278. i Chez les M 6

Loix françoifes qui les condamnent au puo Aiiirtnrlanguc

percée. Mglémens de Pie V fur cette matière. Aujour-

d'hui la peine eft l’amende honorable & le banniffement. Ibti.

27ÉLASPHÉMAT01RE. Propoüiion telle de JMÎenius-

B L E BLE 177 Deux fortes de propofirions blafphématoires, félon le cardinal

^ B l I t I E R ^marchand de blé. Étymologie de ce mot.

Communauté de bladers à Paris, nommés aujourd’hui regra-

tiers ou grainiers. A qui eft .refté le nom de blatiers. Avantages

8c inconvéniens de ce commerce pour le public. U.

a7&LATIN, ( lchthy.) efpece de pourpre à canal évafé ,

ainfi nommé au Sénégal. Defeription de la coquille. Lieux ou

ce coquillage fe trouve abondamment. Suppl. 1. 911. b.

BLATTA Byiantina , ( Conchyliol.) couvercle d’une

coquille oblongue, dont la fubftance reflemble affez à de la

corne. D’où lui vient ce nom. Propriétés qu’on lui attribue.

Divers fentimens des naturaliftes lur ce que peut être cette

coquille. II. 279. a. ,

BLATTE. On a donné ce nom à plufieurs infeéles de nature

très-différente. IL 279. a. Infeâes auxquels Linnaeus réferve

ce nom. Ibid. b. ■. .

Blattes repréfentées , vol. VI. des planch. regne minéral,

planch. 77. _

BLA TTI, ( Béton. ) arbriffeau du Malabar. Suppl I. 011.

h.Sa defeription. Lieux où il croît. Ibid. 912.a. Ses qualités 8c

ufages.’ Maniéré de le claffer. Ibid. b.

BLAWE-STAAR, {lchthy.) efpece de fpare, ou d étoile

bleue d’Amboine. Defeription tle ce poiffon. Lieux qu il fréquente.

Suppl. 1. 912. b. .. .’i-'.'î-r... .

BLAZER, ( lchthy. ) poiffon d’Amboine , du genre du

poupou. Defeription de deux efpecès de ce nom. Moeurs de

ces poiffons.Suppl.1. 912. b. Leur claffification.Ibid. 913.a.

BLÉ. Trois fortes.de blés dans le commerce, le froment,

le feigle 8c lè méteil. Les laboureurs en reconnoiffent beaucoup

id’autres,. qu’ils appellent petits blés. Pays où l’on cultive le

blé. Les autres ont le maïs 8c le riz , ou les patates 8c le

manioc. Ancienne fertilité de l’Égypte. Pays de l’Europe 3ui lui ont fuccédé. Nourriture des hommes avant 1 ufage

u blé. A qui l’on doit la connoiffance du blé. ïï. 280. a.

Moyens de conferver le blé. Exemples de blés confervés tres-

loné-temps. Ibid. b.

Blé de Turquie, mais. Defeription de la plante 8c de fon

fruit. Pays où il croît parmi nous. Ufage qu’on en fait. Obfervations

fur fa culture. II. 280. b. _ _

Blé noir on farrafin. Defeription de fa fleur, de fafemence

8c de fes racines. U. 280. b. Ufage qu’on en fait en France. Sa

culture. lbid.o.8i.b. _ _

Blé , ( Botdn. Agricult. ) étymologie de ce mot. Sa fignifi-

cation. — Avantagés que nous retirons de la diverfité des

plantes néceffaires à la vie , par rapport k leurs diftérens

degrés de vigueur , 8c à la variété des faifons où l’on doit

les femer. — L ’objet de cet article eft de donner une connoiffance

étendue des divers blés.

I. Blés des anciens. Les Romains diftinguoient deux genres

de frumentum ; celui qu’ils nommoient far feu ador. 8c le

froment qu’ils appelloient triticum. Suppl. I. 913. b. Étymologie

du mot far. Cette forte de blé fut chez les Romains le

plus ancien 8c le plus connu : on l’employoit dans diverfes

cérémonies religieufes. U étoit le principal aliment des premiers

habitans de Rome. — Paffage de Pline fur fa culture.

Différentes eijieces de far. — Étymologie du mot triticum.

On(endiftinguoit trois efpeces. Ibid. 914. a. Différences entre

le far 8c le triticum. A quelle efpece de blé connu doit fe

rapporter le far. Quelques-uns l’ont confondu mal-à-propos

avec l’épéautre , d’autres avec le feigle. Ibid. b. U paroît que

le far adoreum n’eft autre chofe que notre orge d’hiver,

connu fous le ni>m d'écourgeon. Raifons qui appuient ce

fentiment.

U. Blés des modernes. i°. Les blés proprement dits , ou

les gros blés. Ces grains diftingués en trois daffes. 20. Les

.petits blés , ou menus grains. Ibid. 915. a. En général, les

f rains farineux font de deux fortes , les blés 8c les légumes.

I eft auffi des racines farineufes, dont l’art peut trouver le

\ fecret de faire du pain. Toutes ces plantes croiilent en France,

8c peuvent s’y cultiver aifémerit.

III. Des diverfes qualités 6* maladies des blés avant la récolté.

Importance de cette connoiffance. Ibid. b. Dans nos climats

on voit le fort des blés entre le mai 8c le 15 juin. La

couleur de la fanne 8c des tuyaux ae blé fin doit être d’un

beau verd plein. Quand lés plantes ont un oeil jaune , elles

nqjproduifent pas de beaux épis. Quand elles font jaunes-

■ rouges, elles n’ont pas pris leur nourriture. Lorfque le pié

pouffe beaucoup de tulles, c’eft une marque que le fol

eft bon, 8c que la récolte promet beaucoup. Des moyens

de donner cette touffe ou pié-d’oeiliet à la plante. Les mau-

• vaifes herbes trop multipliées , diminuent beaucoup lè produit

des récoltes. Énumération des mauvaifes graines qui

croiffent avec le blé. Ibid. 916. a. Examen de l’épi. Caractères

des bons, des médiocres 8c des mauvais. Nombre des

grains que produifent ces différentes daffes d’épis. Ibid. b.

Examen des épis noirs ou niellés , ftériles, avortés, char-

bonnés 8c ergottés. Obforvation du tems pendant la faifon

Tome I,

de la croiffance du blé , de fa maturité 8c de fa récolte.

Mauvais effets des brouillards 8c brouines du printems. Maladie

des blés, appellée la rouille. Tems favorable à la maturité

du blé. Danger des pluies fréquentes. Ibid. 917. a. Tems le

plus avantageux à la moiffon. Du blé récolté humide. Utilité

des pluies qui tombent quelque tems avant la moiffon.

Corruption du blé lorfqu’il eft moiffonné dans une faifon

humide, avant que la maturité foit parfaite.

IV. Des blcs apfis la récolte , 6* des précautions à prendre

pour en faire Us achats. Comment l’acneteur doit eq faire

l’examen, ibid. b , lorfqu’il eft encore dans la grange , ou en

tas dans les magafins, ibid. 918. <r, ou en fac dans les marchés

publies.

V. Connoiffances générales & particulières dis différentes claffes

de blé. Trois fortes de qualités de blé ; favoir, le blé de la

tête , dite de qualité fuperieure ; le blé du milieu , dit blé marchand

; le blé commun, dit de derniere qualité. Maniere de

, diftingüer ces différentes qualités par la couleur, ibid. b, la

forme, le poids , ibid. 919. a , à la main, à la netteté, à

l’odeur 8c au goût. Ibid. b.

VI. Qualités des grains, dues au fol & àia culture. Choix des

femences. Préparation de la terre. Ibid. 920. a. Qualités

dues au fol. Blés de fonds pierreux. Blés de terres fortes.'

Blés de terres à jardin. Les blés de fonds inférieurs à ceux

de plaine. Ibid. b. Goût de terroir contra&é par les blés.

Qualités du blé marné. Notice fur le produit en grain des

ternes de premiere , de feconde 8c de troifieme qualité.

Ibid. 921. a: Produit des terres à feigle, 8c des terres femées

en orge. Influence des climats 8c de la température des

pays fur la qualité des blés. Différentes qualités des blés de

France , d’Allemagne , de Sicile , d’Italie , du Levant,

de Barbarie 8c de Pologne. Qualités du feigle félon les

climats. Ibid. b. Confeils fur l’art d’acquérir la connoiffance

dés blés.

VIL Du prix proportionnel des grains , relativement à- leurs

qualités. Du prix des fromens de la premiere daffe. Produit

en pain des différentes.qualités de blés. Caraétere auquel on

reconnoit les blés barbus 8c les blés de mars. Qualité de

leur ferine^ Ibid. 022. a. Leur prix. Du feigle : prix de fa _

mouture. Son produit en forine oc en pain. Le prix du feigle S

toujours proportionnel à celiti du froment. Quand le froment B

eft à bon marché ,' il convient au négociant d’acheter des

feigles par préférence. Le feigle, fe conferve plus aifément

que le froment. Du mélange de ces deux fortes de grains.

ibid. b. Du prix de ces grains mêlés, félon les différentes

proportions de leur mélange. De l’orge : poids commun du

feptier. Son produit en farine.Qualité de cette farine. Son produit

en pain. Du prix de l’orge.

VIU. Du tranjport des grains. Raifons qui doivent engager

l’acheteur à faire cribler les grains avant le tranlport. Ibid.

023. b. Peu de précautions qu on apporte ordinairement pouf

le traniport des grains dans les magafins. De là réfulte une

altération dans leiir qualité. L’humimté des grains tranfportés

avec peu de précaution , eft la caufe ordinaire des avaries

confiaérables que fouffrenr les approvifioitnemens. Moyen

de prévénir ce préjudice de l’humidité. Ibid. ¿.’Dommage

immenfo que la mouillure caufe aux blés.

IX. Des ennemis dubled.Ces ennemis divifés en trois claffes ?

les oifeaux, les rats 8c les infeftes. lbid.ozy a. Tort que

font au blé les moineaux 8c les pigeons. Moyens M’y remédier.

Ravages caufés par les rats. Précautions à prendre à cet

égard. Préjudices caufés par différentes efpeces d inïeftes. Ibid.

b. Moyens les plus propres à lès éloigner, ibid. 92 5. a.

Ble , ( Économ. rujliq. ) de la maniere de femer le blé.

XIV. 942. a , b. Echauler le blé qu’on veut femer. V. 244.

b. Suppl. n . 408. a. Du labour des terres deftinées à produire

le ble. IX. 146. a , ¿ .I . 183. b. Expériences faites avec la

houille pour la culture des blés. VIII. 324. a. Examen de

la végétation du blé, 8c particulièrement du froment. Suppl.

III. 207. a , b, 8cc. Semer le blé , voye^ Semer. De l’ufoge

de laiffer paître les blés quand ils font trop forts. VI. 654.

b. Du blé charbonné : recherches des caufes de cette maladie

, 8c des moyens de la prévenir. UI. 19Ç. a » b. Blés

retraits. XIV. 213. a. Dépenfes annuelles pour la culture des

blés. VI. 334. b. Defeription de b plante qui fournit le blé.

Détails fur fo culture. VU. 3 34. b. Suppl. UI. 207. a t b, &c.

Voyez auffi for ce fujet les articles A gricultur e g* G ermination.

Javeler le blé. VIU. 47°- Maniéré dé fécher

les gerbes. II. 146. b. Battage des blés. n . 146. b. Blé en

fueur. XV. 623. b. De la fubftance que contient le blé.

Suppl. L 379- <*• Défavantage des blés numides , avantage

des blés feçs. 739. u. Avantages qu’auroit le blé monde.

Suppl. IV. 410. b. Détermination de la quantité de pain produite

par une certaine quantité de blé. Suppl. I. 210. b.

Expérience qui prouve la grande fécondité du blé. Suppl. IV.

410. b. Faunes teignes qui attaquent le blé. XVI. y. a. Conf-

truftion d’un grenier qui prèferve le blé de la corruption.

Comment on l’empêche de s’échauffer. VII. 041* ^ Ouvertures

dans les grenier;» , pour garantir les blés des charan