H

A M P

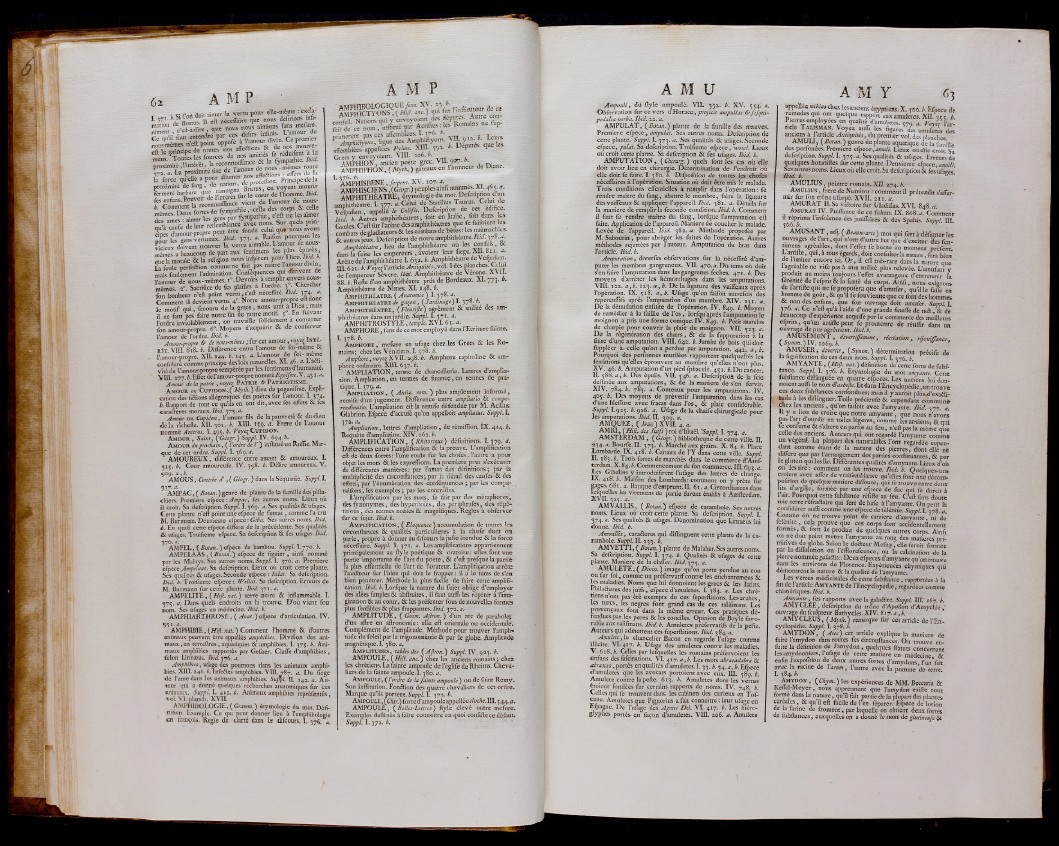

7 rp- wxft floît aimer la vertu pour eîle-mème : excla-

6 2

! 37' •"

■ ' j»'¡Lotus. 11 eill nèceflaire que nous defmons infi-

manon de .ffflWvs ____ s ® aimions fans mefure.

Lfamour de

u ^ m L e s n’eft S “

S l i p M H B m M

là force qu’elle a pour allumer " 0* fe/î-lon> principe de la

proximité defang , de nanon, en voy ant mourir

fermeté fcjrfeirc fes enfàns. Pouvoifru r ife coeur de l'homme, lhii. de 1 tnmret lur le ^

* ¥ B B B H } f B 8 a f f S M des corps & cette çgnligll^segSSt^agsslgaBSB»!l vicîciix doivent trouver la vertu aimable. L'amour de nous-

mêmes a beaucoup de part aux fentunens les plus épurés,

nue la morale & la religion nous tnfptrent pour Dieu. lbid. i.

£a feule uerfeftion connue ne feit .pas naître famour d,vin

triait feulement l’admiration. Cottféquences ou. dérivent de

Tamour tenons -mêmes. .".Devoirs à remplir envers nous-

mêmes. a”. Sacrifice de fes ploifirs à 1 ordre. 3 Chercher

feu bonheur n'eft point vertu ,c eft neceflité. tkd. 374- •

Comment il devient vertu. 40. Notre amour-propre eft donc

k motif qui, feconru de la grâce, nous

il ne faut pas faire notre fin de notre monf. 5 . En futvant

l’ordre inviolablement, on travaille fohdement à contenter

fon amour-propre. «". Moyens dacquértr & de conferver

l’amour de l’ordre. Ibid. b. , .

Amour-propre & de nous-mêmes; fur cet amour,voy^ o"

h é t VIII 818. b. Différence entre l’amour de loi-m,eme oc

- l ’amour-propre. XII. t44- »• >43- *■ L’amour de foi-meme

confidére comme principe des loix naturelles. XL 46. e.Latti-

vitède l’amour-propre tempérée par les fentimensdhumanué.

VIE. 177. h. M e t del’amqur-propre nommé Egoifme.V. 431. a.

Amour de la patrie ,voye{ PATRIE & PATRIOTISME.

Am o u r ou C u p id o n , ( Myth.) dieu du pagamfme. Explication

des fiftions allégoriques des poètes fur 1 amour. I. 374.

b. Rapport de tout ce qu’ils en ont dit, avec fes effets & fes

«arafteres moraux. Ibid. 373. a.

Amour ou Cupidon, l’amour fils de la pauvreté & du dieu

delà richeffe. XII. 301: b. XIII. 159. a. Frere de l’amour

nommé Anteros. I. 405. b. Voye[ CUPIDON.

A mo ur , Saint, ('Géogr.) Suppl. IV. 694. b.

A m o u r du prochain, ( l’ordre de l’ ) inftitue en Ruflie. Marque

de cet ordre. Suppl. I. 369: a.

AMOUREUX, différence entre amant & amoureux. I.

315. b. Cour amoureufe. IV. 398. b. Délire amoureux. V.

009. a , b. . t

AMOXJS , Contrée d’ | | Géogr. ) dans la Séquanie. Suppl. I.

337. a. ..

AMPAC, ( Botan. ) genre de. plante de la famille dêS pilta-

chiers. Première efpece : Ampac, fes autres noms.'Lieux ou

il croit. Sa defeription. Suppl. 1. 369."*. Ses qualités & ufages.

Cette plante n’eft point une efpece de fumac, comme l’a cru

M. Burmann. Deuxième efpece : Gibà. Ses autres noms. Ibid.

b. En quoi cette efpece différé de la précédente. Ses qualités

& ufages. Troifieme efpece. Sa defeription & fes ufages.Ibid.

370. a. >•

AMPEL, ( Botan. ) efpece de bambou: Suppl. 1. 770. b.

AMPELAÀS, { Botan. ) efpece de figuier, ainfi nommé

par les Malays. Ses autres noms. Suppl. I. 370. a. Première

efpece Ampclaas. Sa defeription. Lieux où croît cette plante.

Ses qualités & ufages. Seconde -efpece : Itilat. Sa defeription.

ibid. ¿. Troifieme efpece: Wellat. Sa defeription.Erreurs de

M. Burmann fur cette plante. Ibid. 371. a.

AMPELITE, ( Hift. nat. ) terre noire & inflammable. I.

375. a. Dans quels endroits on la “trouve. D’où vient fon

nom. Ses Ufages en médecine. Ibid. b.

AMPHIARTHROSE, ( Anat. ) efpece d’articulation. IV.

q-Ji.a.

AMPHIBIE, {Hift. nat. ) Comment l’homme & d’autres

animaux peuvent être appellés amphibies. Divifion des animaux

, en terreftres, aquatiques & amphibies. I. 373. ¿. Animaux

amphibies rapportés par Gefher. Claffe d’amphibies ,

félon Linnæus. Ibid. 376. d.

Amphibies, ufage (les poumons dans les animaux amphibies.

XIII. 241. ¿.Infefles amphibies. VIU. 787. a. Du fiege

tie l’ame dans les animaux amphibies. Suppl. n. 142. a. Auteur

qui a donné quelques recherches anatomiques fur ces

animaux. Suppl. L 41 ?.. b. Animaux amphibies reoréfentés.

vol. VI. planch. XVIL v . >

AMPHIBOLOGIE, ( Gramm. ) étymologie du mot. Définition.

Exemple. Ce qui peut donner lieu à l’amphibologie

en françois. Réglé de clarté dans le difeours. 1. 37$. 4>

A M P

m a æ a s s& m A«•* •• «

1. 176- b.

AMPtnSBENE,/«jv«-XV. 107-f. .

AMPHISCIENS, (Géogr.) peuples ainfi nommes. Al. 465. <r

AMPHITHÉÂTRE, étymologie dti mot. Defeription d un

amphithéâtre. 1. 377. 4. Celui de Statilius Taurus. Celui de

V c fpa fien , appellé U Colifie. Defcripnon de cet édifice.

Ibid. 4. Autres amphithéâtres, fou en Italie, fou: dans^ les

Gaules. C’eft fur l’arêne des amphithéâtres que fe faifoient les

combats de gladiateurs & les combats de bêtes : les naumachies.

& autres jeux. Defeription de notre amphithéâtre.««/. 378.£

Amphithéâtre, lieu de l’amphithéatre ou les “ nfuls, &

dans la fuite les empereurs , avoienr leur fiege-XU. K n . a.

Arène de l’amphithéatre I. 632. 4. Amphithéâtre deVefpafien.

n i. 621. b. Voyez l’article Antiquités svol. I des planches. Celui

de l’empereur Sévere. Ibid. Amphithéâtre de Verone. XVII.

88. b. Refte d’un amphithéâtre près de Bordeaux. XI. 773.

Amphithéâtre de Nîmes. XI. 148. b.

A m ph ith é â tr e . ( Anatomie ) I. 378. a._

A mph ith éâ tr e de ga^on, (Jardinage) I. 37°;. ,

A m ph ith é â tr e , ( Fleurifte) agrément & utilité des amphithéâtres

dans un jardin. Suppl. X. 371- <*•

AMPHITROSTYLE, temple. XVI. 61. a.

AMPHORE, fens de ce mot employé dans l’Ecriture famte.

A m ph o r e , mefure en ufage chez les Grecs & les Romains;

chez les Vénitiens. I. 378. b.

Amphore, voycrXVII. 298.b. Amphore capitoline & amphore

ordinaire. XHL. 637. b.

AM P L IA T IO N , terme de chancellerie. Lettres d ampliation.

Ampliation, en termes de finance, en termes de pratique.

1 .379. a. .

A m p l ia t io n , ( Antiq. rom.) plus amplement informé,

remife, d’un jugement. Différence entre ampliatio & ccmpe-

Tcndinatio. ¿ ’ampliation eft la remife défendue par M. Acilius

Glabrion. Efpece d’accufé qu’on appelloit ampliatus. Suppl. L

372. a. '

Ampliation, lettres d’ampliation, de rémiffion. IX. 414. h.

Requête d’ampliation.XlV. 162. b.

AMPLIFICATION, ( Rhétorique ) définitions. I. 379. d.

Différences entre l’amplification & la preuve. L’amplification

eft de deux fortes : l’une roule fur les choies, l’autre a pour

objet les mots & les expreffions. La première peut s’exécuter

de différentes maniérés: par l’amas des définitions; par la

multiplicité des circonftances ; par le détail des caufes & des

effets; par l’énumérarion des conièquences ; par les compa- |

rûfons , 18s exemples ; par les contraftes.

L’amplification par les mots, fe fait par des métaphores,

des fynonymes, des hyperboles, des périphrafes, des répétitions

, des termes nobles & magnifiques. Réglés à obfervtr

fur ce fujet. Ibid. b.

A m p l if ic a t io n , ( Eloquence ) accumulation de toutes les

circonftances & qualités particulières à la diofe dont oft

parle, propre à donner au difeours la jufte étendue & la forcé

né’ceffaire. Suppl. I. 371. a. Les amplifications appartiennent

principalement au ftyle poétique & oratoire : elles font une

-partie importante de l’art du poète, & c’eft prefque la partie

la plus eüêntielle de l’art de l ’orateur. L’amplification arrête

l’auditeur fur l’idéè qui doit le frapper : il a le tems de s’en

bien jpénétrer. Méthode la plus facile de faire cette amplification:

Ibid. b. Lorfque la nature du fujet oblige d’employer

des idées fimples & abftraites, il faut aufii les répéter a l’imagination

& au coeur, & les préfenter fous de nouvelles formes

plus ienfibles & plus frappantes. Ibid. 372. a.-

AMPLITUDE, ( Géom. Aflron. ) d’un arc de parabole^

d’un aftre en aftronomie: elle eft orientale ou occidentale.

Complément de l’amplitude. Méthode pour trouver l’ample

tude du foleil par la’ trigonométrie &par le globe. Amplitude

magnétique. I. 380. a.

A m p litu d e s , tables des (Aflron.) Suppl. IV. 923. b.

AMPOULE, (Hift. anc.) chez les anciens romains; chez

les chrétiens. Lalainte ampoule de l’églife de Rlieims. Chevaliers

de la fainte ampoule. 1. 380. a.

A mpo ule , ( l’ordre de la fainte ampoule) ou de faint Remy.

Son inftiturion. Fonétion des quatre chevaliers de cet ordre.

Marque qu’ils portent. Suppl. I. 372. b.

A mpoule , (Chir.) forte d’ampoule appellée cloche. HI. 344. a.

AMPOULÉ, ( Belles-Lettres) ftyle élevé outre mefure.

Exemples deftinés à faire connoître en quoi confifte ce défaut*

Suppl. I. 372. ¿.

A M U A M Y

Ampoulé, du ftyle ampoulé. VIL 332. b. X V. 554. a.

©bfervarion fur ce vers d’Horace, projicit ampullas &J'efqui-

pedalia verba. Ibid. 22. a.

AMPULAT, ( Botan. ) plante de la famille des mauves.

Première efpece, ampulat. Ses autres noms. Defeription de

cette plante. Suppl. I. 373. a. Ses qualités & ufages. Seconde

•efpece, pulat. Sa defeription. Troifieme efj>ece, wotel. Lieux

où croît cette plante. Sa defeription & fes ufages. Ibid. b.

AMPUTATION, ( Chirurg.) quels font les cas où elle

doit avoir lieu en chirurgie. Détermination de l’endroit où

elle doit fe faire. I. 380. ¿. Difpoftnon de toutes les chofes

néceffaires à l’opération; Situation où doit être niis le malade.

Trois conditions effentielles à remplir dans l’opération: fe

rendre'maître du fang, abattre le membre, faire la ligature

des vaiffeaux & appliquer l’appareil. Ibid. 381. a. Détails fur

la maniéré de remplir la fécondé condition. Ibid. b. Comment

il faut fe rendre maître du fang, lorfque l’amputation eft

faite. Application dé l’appareil. Maniéré de coucher le malade.

Levée de l’appareil. Ibid. 282. a. Méthode propofée par

M. Sabourin , pour abréger les fuites de l’opération. Autres

méthodes rejettées par l’auteur. Amputation du bras dans

l’article. Ibid. b.

Amputation, diverfes obfervations fur la néceflité d’amputer

les membres gangreneux. VII. 470. a. Du tems où doit

s’en faire l’amputation dans les gangrenés feches, 471. b. Des

moyens d’arrêter les hémorrhagies dans les amputations.

VIII. 12,2. a,b. 123. a , b. De la ligature des vaiffeaux après

l’opération. IX. 518. a , b. Ufage qu’on faifoit autrefois des

repereuflifs après l’amputation d’un membre. XIV. 131. a.

De la dénudation enfuite de l’opération. IV. 849. b. Moyen

de remédier à la faillie de l’os , lorfqu’après l’amputation le

moignon a pris une forme conique. IV. 849. b. Petit matelas

de charpie pour couvrir la plaie du moignon. VII. 723.a.

De la régénération des chairs, & de la fuppuration à la

fuite d’une amputation. VIII. 642. b. Jambe de bois qui doit

fuppléer à. celle qu’on a perdue par amputation. 442., a, b.

Pourquoi des perlonnes mutilées rapportent quelquefois les

fènfations qu’elles éprouvent au membre qu’elles n’ont plus.

XV. 46. b. Amputation d’unpied fphacelé. 451. ¿. Du cancer.

II. 588. b. Des épulis. V i l. <46. a. Defeription de la fcié

deftinée aux amputations, & de la maniéré de s’en fervir. j

XIV. 784. b. 785. a. Couteaux pour les amputations. IV.

405. b. Des moyens de prévenir l’amputation dans les cas

d’une bleffure avec fracas dans l’o s , & plaie confidérable.

Suppl. 1.925.^.926. a. Ufage delà chaifechirurgicale pour

les amputations. Ibid. H. 309. a.

AMQUEZ, ( Jean ) XVII. 4. a.

AMRI, (Hift. des Juifs)roi d’Ifraël.'Suppl. I. 374. a.

AMSTERDAM, (Géogr.) bibliothèque de cette ville. II.

234. a. Bourfe. II. 373. b. Marché aux grains. X. 84. b. Place

Lombarde. IX. 418. b. Canaux de l’Y dans cette ville. Suppl.

H. 183. b. Trois fortes de marchés dans le commerce d’Amf-

terdam. X. 84. b. Commencement de fon commerce. III. 693.47.

Les Gibelins y introduifirent l’uiage des lettres de change.

IX. 4x8. ¿. Maifon des Lombards: comment on y prête fur

gages. 681 a. Banque d’emprunt. II. 61. a. Circonftances dans

lelauelles les viremens de partie furent établis à Amfterdam.

X V u . 325. a.

AMVALLIS, ( Botan.) efjjece de carambole. Ses autres

noms. Lieux où croît cette plante. Sa defçription. Suppl. I.

374. a. Ses qualités & ufageS. Dénomination que Linnæus lui

donne. Ibid. b.

Amvallis y cara&eres qui diftinguent cette plante de la carambole.

Suppl. II. 233. b.

AM V E T tI , { Botan. ) plante du Malabar. Ses autres noms.

Sa defeription. Suppl. I. £74. b. Qualités & ufages de cette

plante. Manière de la claiier. Ibid. 373. a.

AMULETE, ( Divin. ) image qu’on porte pendue au cou

ou fur foi, comme un préfervatif contre les enchantemens 8c

les maladies. Noms que lui donnoient les grecs & les latins.

Philaéleres des juifs, efpece d’amuletes. I. 383. a. Les chrétiens

n’ont pas ‘été exempts de ces fuperftitions. Les arabes,

les turcs, les negres font grand cas de ces talifmans. Les

provençaux font dans la même erreur. Ces pratiques défendues

par les peres & les conciles. Opinion de Boyle favorable

aux talifmans. Ibid. b.. Amuletes préfervatifs de la pefte.

Auteurs qui admettent ces fuperftitions. Ibid. 384. a.

, chancelier Bacon en regarde l’ufage comme

uucite. VI. 417. b. Uiàge des- amuletes contre les maladies.

V . 618. b. Celles par lelquelles les romains préfervoient les

enfans des fàfcinations. VI. 4x7. at b. Les mots abracadabra 8c

abraxas, portés en qualités d’amuletes. I. 33. b. 34. a, ¿.Efpece

d’amuletes que les avocats portoient avec eux. III. 389. b.

Amulete contre la pefte. 613. b. Amuletes dont les vertus

étoient fondées fur certains rapports de noms. IV. 748. b.

Celles qui fe trouvent dans les cabinets des curieux en Tof-

cane. Amuletes que Pignorius a fait connoître : leur ufage en

Efpagne. De l’ufage des Agnus Dei. VI. 417. b. Les hiéroglyphes

portés en façon d’amuletes. YHL 206. a. Amulete

appellée mtktas chez les anciens égyptiens. X . 560. 1 Efpece de

remedes qui ont quelque rapport aux amuletes. XII. are. h.

Pierresemployées en qualuid'amuletes. , 79. g. 'article

Talisman. Voyez aufli les figures de, amufafs <ks

anc‘c“ f. * a« ‘f le p M ê r vol. des planches.

AMULI, (Botan.) genre de plante aquatique tfe la famille

des perlonées. Première efpece, amuli. Lieux où elle croit. Sa

defeription. Suppl. I. nyq. a. Ses qualités & ufages. Erreurs de

quelques botaniftes fur cette plante. Deuxième efpece,^///.

Ses outres noms. Lieux où elle croît. Sa defeription 8c fes ufages!

Ibid. b.‘

AMULIUS, peintre romain. XII. 274. b.

A m û h u s , frere de Numitor : comment il prétendit s’affermir

fur fon trône ufurpé. XVII. 211. a.

AMURAT 1!. Sa vi&oire fur Uladiflas. XVI. 848. a.

A m u r a t IV Puiffance de ce fultan. IX. 868. a. Comment

66 r™ 3 nce ^es janiffaires & des Spaliis. Suppl EL

AMUSANT, adj. ( Beaux-arts) mot qui fertà défigner les

ouvrages de 1 art, qui n’ont d’autre but que d’exciter des fen-

timens agréables, dont l’effet fe borne au moment préfent.

j e » ^ui »à tous ¿gards, doit confulter la nature fera bien

de limiter encore ici. O r, il eft très-rare dans la nature que ‘

I agréable ne vife pas à une utilité plus relevée. L’amufant y

produit au moins toujours l’effet avantageux d’entretenir la

férénité de Te/prit & la fanté du corps. Ainfi, nous exigeons

de 1 artdte qui ne fe propofera que d’amufer, qu’il le faffe en

homme de goût, & qu’il fe fou vienne que ce font des hommes

& non des enfans, que fon ouvrage doit amufer. Suppl. I.

376. a. Ce n’eft qu’à l'aide d’une grande fineffe de ta â , & dé

beaucoup d’expérience acquife par le commerce des meilleurs

elpnts, qu’un artiftepeut fe promettre de réuflir dans un

Ouvrage de pur agrément. Ibid. b.

f AMUSEMÊN-r , divertijfement, récréation , réjouijfance,

( Synon. ) IV. 1069. b. *

, f lvertiry (Synon.) détermination précife de

la iigmhcanon de ces deux mots. Suppl. I, 376. b.

AMY A N T E , (Hift. nat.) définition de cette forte de fubfi-

tance. Suppl I. 376. b. Etymologie du mot amyante. Cettè

fubftance diftinguée en quatre cfpeees. Les anciens lui don*-

noient auffx le nom d’asbejlc. Et dans l’Encyclopédie, on trouvé

ces deux fubftances confondues-; mais il y auroit plus.d’exaéli-

; tude à les diftinguer. Toile précieufe & cependant commun*

«iez les anciens , qu’on faifoit avec l’aihyante. Ibid. 3 77 a

II v a lieu de croire que notre amyante , que nous n’avons*

pas 1 art d ourdir en toiles légères, comme les anciens, & qui

le confume & s altere en partie au feu, n’eft pas la même que

celle des anciens. Auteurs.qui Ont regardé l’amyànte commè

un végétal. La plftpàrt des naturaliftes l’ônt regardée cepen-

d ç t comme étant de la nature des pierres,- dènt elle né

diffère que par l’arrangement des parties conftituantes, & par

le gluten qui les lie. Différentes qualités d’amyante. Lieux d’où

on les tire: comment on les trouve. Ibid. b. Quelques-uns

croient avec affez de vraifembiance qu’elles font une décom-

polition de quelque matière diñ'oute ^ qui fe trouve entre deux

lits d’argille, formée par une eípecé dé fuc qui fe durcit à

l ’air. Pourquoi cette fubftance rélifte au feu. C’eft fans douté

tuie terre réfraftaire qui fert de bafe à l’amyante. On peut là

confidérer auffi comme une efpece de félénite. Suppl. I. 378. a.

£omme on ne trouve point de carrière d’amyatite, ni de

leluitte, cela prouve que ces corps font accidentellement

formés^ & font lé produit de quelques autres corps. Ainfi

on ne doit point mettre l’amyante au rang des matières pri-

mmyes^du globe. Selon le dofteur Mefay,elleferoit forméfc

par la diffolution ou l’efflorefcence, ou la calcination de la

pierre nommée galaSite. Deux efpecés d’amyante qu’ori trouve

dans les environs de Florence. Expériences chymiques qui

démontrent la nature & la qualité de l’amyante.

Les vertus médicinales de cette fubftance, rapportées à la

fin de l’article A m y a n t e de l’Encyclopédie, regardées comme

chimériques. Ibid. b.

Amyante, fes rapports ávec la galaftite. Suppl. III." 167. b.

AMYCLÉE, defeription du trône d’Apollon d’AmycléeJ

ouvrage dufculpteur Bathyelès. XIV. 817. a ,b.

AMYCLEUS, (Myth.) remarque fur cet article de l’Encyclopédie.

Suppl. I. 378. b.

AMYD O N, (Arts) cet article explique la maniere de

faire l’amydon dans roiites fes circonftances. On trouve eft-

fuite la définition de l’amydon, quelques ftatuts concernant

lesamydonniers, l’ufage de cette matière en médecine &

enfin l’expofition de deux autres fortes d’amydons, l’un’ fait

avec la racine de l'arum, l’autre avec la pomme de terre.

1. 384. b.

„ • (Chym.) les expériences de MM. Beccaria &

Keflel-Meyer, nous apprennent que l’amydon exifle tout

formé dans la nature, qu’il fait partie de la plupart des plantes

céréales, & qu’il eft facile de l’en féparer. Eijjéce de lotion

de la farine de froment, par laquelle on obtient deux fortes

de fubftances, auxquelles op a donné le nom de glutineufe 8c