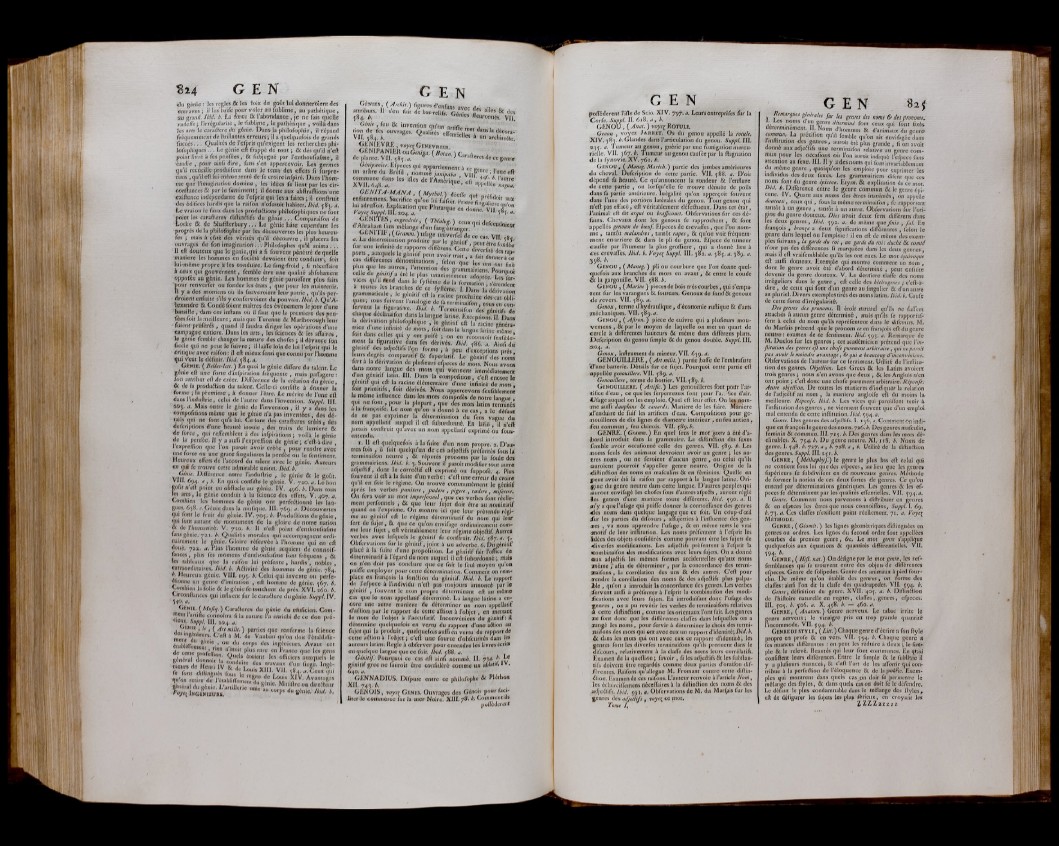

$14 G E N G E N

<ht génie : les réglés fit les loi* du goût lui donneraient des

entraves ; il les nrifè pour voler au Aiblime, au pathétique,

au grand, Ibid, h, La farce fit l'abondance, je ne fais quelle

rnaefib} l'irrégularité* le fublmie » le pathétique , voila dans

les arts le caraélere du génie. Dans la philofophie , il répand

fréquentrhent de brillantes erreurs « il a quelquefois de grands

fuccé*» >; , » . * v Qualités ua,,w* de *Fêfôrit g’i . qu'exigent " tes les rccuercnes recherches phi'

jmt'

In/nnltlmij». I .f» 0t*M6 é*(r tfann^ fit* .Aiat i «/ y|2c

lofojdiiques, , , Le génie eA frappé de tout ; fie dès qu'il n’cA

point livré à fes p sn fé e s , fit fuhjugué par l'enthouuaftne. lafti

il

étudie , pour ainA dire, fans s'en appercevoir, Les germes

emnic wml uirc,wra 9 en appcrccvotr«L/CS germe*

qu'il recneille recueille produifent dans le tems des effets A turpre-furpre-

nans. ou’il eff lui-même tenté de fe croire infni ré. Dm«« l’kAmluece

nans,qu’il eA infpiré,Dans l’homme

nue l'imagination domine , les idées fe lient par les cir-

conffancesfit par le femimentj il donne aux abAraélions une

exiAenceindépendante de Pefpritqui lésa faites} il ceoAruit

des édifices hardis que la raifon n'oferoit habiter, Ibid, dm, a.

Le vrai ou le faux dans les nroduélions nlulofqiihiques ne font

point les caraéierc* diAiimifs du gétuc . , , Comparaifon de

Locke fit de SbafAerbury, . . Le génie hite cependant les

progrès de la pbilofophie par les découvertes les plus lieureu-

fes ; mais h côté des vérités qu'il découvre, il placera les

ouvrages de fon imagination. . . Philofbpbes qu’il an im a ...

Il cA douteux que le génie, nui a A fou vent pénétré de quelle

maniéré les hommes en foctété devoient être conduits -, foit

lui-même propre k les conduire, Le fsng-frold , A néceffaire

h ceux qui gouvernent, femble être une qualité ahfolument

oppofée au génie. Les hommes de génie paroiffenr plus faits

pour renverfer ou fonder les états, que pour les maintenir,

il y a des moniens oh ils fauveroient leur patrie, qu’ils per-

droient en fuite s'ils yconfcrvoicnt du pouvoir, Ibid, b, Q n'A-

lexandre fit Coudé (oient maîtres des événemens le jour d’une

oxraiiie, dans ces inAans où il faut que la première des peu-

fées foit la meilleure} mais que Turenne fit Marlborough leur

fuient-préférés, quand il faudra diriger les opérations d’une

campagne enflera. Dans les arts, les feiences fié les affaires,

le génie femble changer la nature des chofes} il dévance fon

ftecle qui ne peut le fuivre} il lai (Te loin de lui 1 efprit qui le

critique avec raifon ; il eA mieux fenti que connu par l'Iiomme

qui Veut te déAuir, Ibid, $ 4 .0 ,

Géw«, ( I ie lle t- le iiA En quoi le génie différé du talent. Le

génie eA une forte dwpiratlon fréquente , mais partagera ;

ion attribut eff d e créer, Différence de la création du génie

fit de la nroduftïon du talent. Celle-ci conffAe à donner la

forme } fa pfcmlere , k donner l’être. Le mérite de l'une eA

dans l’induArie, celui de l’antre dan* l’Invention, Suppl, III,

003, a. Mais outre le génie de l'invention , il y a dans les

eqmpofitions même que le génie n'a pas inventées, des détails

qui ne font qu’a lui, C e (ont des caraélcres créés, des

defcrqtflons « d’une •» ...... beauté inouïe,iiK.mw , des MB» iraittraits » ae de tumiere Jnmiere oc

fic

-de force . oui relleinhlent h At>s In/ntmiÎA.» , i„

«e force , qui reffemblenr à des Infpiroflons ; voilà le génie

de la penfée, Il y a auffi l'expreflion de g énie} c ’eA-àdira,

I expreiïion que l'on paraît avoir créée . pour rendre avec

une force ou une grâce fingulieres la penfée ou le fentiment,

Heureux effets de l’accord du talent avec le génie. Auteurs

en qui fe trouve cette admira Me union, Ibid, b,

i n n S ' D ' ft6rence entre l'induArie . le génie fie le goût,

V fyf' a l ^ ffAoi conAAe le génie, V , 7»©, n, Le bon

goût n’eA point un onAacle au génie, IV. 490, b. Dans tous

les arts, le génie conduit à la fcience des effets, V , 407, n,

Combien les hommes de génie ont perfectionné les langues,

A38, e, Génie.dans la muftque, 111,7^9, a, Découvertes

qui font le fruit dp génie, IV , 703, b, Produirions du génie,

nui font autant de monumens de la gloire de notre nation

fit de l'humanité. V , 7*0, b, Il n'eA point d’enthonfiafme

(ans génie. 7 * * . b, Qualités morales qui accompagnent ordinairement

le génie, Gloire réfeivée à l'homme qui en eA

doué, 72a, a, rlu6 l’Iiomme de génie acquiert de eonnoif-

fances, plus fes inomens d'enthoufiafme font fréquent , fié

les tableaux que la raifon lui préfente * hardis, nobles,

extraordinaires. Ibid, b, Aélivité des hommes de génie. 784.

b. Heureux génie, VIII, 195, b, Celui qui invente on perfectionne

un genre d'imitation , «A homme de génie. <¿7, b.

Combien la folie fié le génie fe touchent de prés, XV I, ado, b,

GirconAances qui influent fur le caraélere du génie, Suppl, IV, 340, a, ■ v r r

Gêjjigi ( Mufiq, ) Caroéleres du génie du nfuAcien. Comment

larrifte connoltra A la nature l’a enrichi de ce don pré-

«eux» Suppl, III, *04, a. 1

S i ( j r tm U h , ) parties que renferme -la fcience

menf1 /*; ù de Vauhan qu'on doit rétabliffèétabliffenitîf,

’ P f i c<îrps ^e6 Î t t S S l P Avant cet

de cette n étoir plus rare en v rance que les gens

général tL n n n h* !' fitoicstt les officiers auxquels le

« Ü B « . r | | u S t e r 9" *® 11

a..rd ,u ,, h \ en u S “ G é S 1 1 ai,' ‘ & p

384, b. ren ies ffeuronnés. VIL

Génie , feu fie invention qu'un m 1

ziXTuvr^ Æ •«tet' ïÆsr

déniante, V IL 583, a. •witeres de ce genre

(iénipan'ter, Efpeces qui appartiennent h «

un nrlire du H ,k l , ndmml/¿»l/wi,, v f l P ' w eli

a s ies ines 1 |,a^». I l l i i

O E N I T A -M A N A , ( M v th o l\ m a 'm ,

enfanremens. Sacrifice qn'ou lui ¿ fo i ,. |,,ier^

“ S f t l “’ |1 W""^e É d"J ||“7ÏÏ

univcrfel de ce c» . VII ,8 ,

a. l a diiermination produite par le cénliif , JW*

fur une Inimité de rapuort, dlfféren»?Celte' , |S|U II ,

ca. différent«, dénomfnsilons, félon que le. un. ont ifixé

plus que les autres, Iattention des grammairien«! j

e .lle de i«w(//a été le plu» unaniniÆieut adoptée, Le» fer-

v ie « tpid nmd dan» le fyrtéme de la form.tlon ¡,’émi£

| ,m" “ , lc,‘ '"■fuiltM de ee fyfléme. I, la dé r iv a tif

grammaticale, le génitif eft la racine prochaine de» cas olill-

«11«, ton» fulvcnr I analogie de fa terniinalfon, 10111 en eon-

fervent a igurauve, é. Terminaifnn d k géndif. da

cliaque décllnaifon dane la langue latine. Exception., II, Dan.

la dérivation pliilofopluque , °e génliif eft la racine généra-

î î t e f W ® de ma,i, f i l dan» la langue lutine même,

folt dan» celle« qui y ont pulfé j on en reconnolt fenfilileô

in V f? i‘.»8S ' f e i i ! " s V dériv4*’ / iw ' I*«, n, Ainfi du

génitif de» adjeilif» Ion forme , h peu d'exception, pré«.

H ® B B i fuperlatlt. Le génitif de. nom.

fert a la dérivation de jffnAeurs efpeces de mots, Nous avons

dans notre; langue des mots qui viennent immédiatement

d un gcninf latin. III, Dans la compofition, c'eA encore le

genuit qui eA la racine élémentaire d'une infinité de mors

foit primitifs, foit dérivés. Nous appcrcevons fenfiblement

la même influence dans les mots compofés de notre langue

oui ne fo n t , pour la plupart, que des mots latins terminés

a la françoife, Le nom qu’on a donné à ce cas a le défaut

de ne pas exprimer la détermination du fens vague du

nom appellatif auquel il eA fubordonné. En latin ,1 1 n'eA

jamais conflruit qu avec un nom appellatif exprimé ou fous-

entendu.

i. Il eA quelquefois h la fuite d’un nom propre, », D’au«

très fo i s . U fuit quelqu’un de cet adjeéllfs préfentés fous là

terminaifon neutre , fié réputés pronoms par la foule des

grammairiens, Ibid. b, 3, Souvent il paroit modifier tout autre

adjeélif, dont le corrcélif eA exprimé ou fuppofé, 4. Plus

fouvent il eA à la fuite d’un verbe ; c’eA une erreur de croire

qu’il en foit le régime. On trouve communément le génitif

après les verbes paniiere, pudtre , p ip r e , tadere, mUertre,

On fera voir an mot unpirfonntl, que ces verbes font réellê"

ment perfonnels , fie que leur fujet doit être au nominatif

quand on l'exprime. On montre ici que leur prétendu régime

au génitif eA le régime déterminatif du nom qui leur

fert de fujer, fit que ce qu'on envifage ordinairement comme

leur fu je t , eA véritablement leur régime objeélif, Autres

verbes avec lefquel* le génitif fe conflruit, Ibid. <87, a. 3.

Obfervaiions fur le génitif, joint à un adverbe. 6, Diigéniiif

placé à la fuite d’une propofnion. Le génitif fait l'office de

déterminatif à l’égard dimom auquel il eA fubordonné} mais

on n’en doit pas conclure que ce folt le feul moyen qu’on

puiffe emjdoyer pour cette détermination, Comment on remplace

en frsnçoi* la fonélion du génitif. Ibid, b. Le rapport

de l’efpece à l’individu n’eA pas toujours annoncé par ie

génitif , fouvent le nom propre déterminant eff au même

cas que le nom appellatif déterminé, La langue latine, a encore

une autre maniéré de déterminer un nom ajipellatif

d’aélion par le rapport de cette aftion à l’o b jet, en mettant

le nom de l'objet à l'accufatif, Inconvéniens du génitif: U

détermine quelquefois en vertu du rapport d'une aÂion au

fujet qui la produit, quelquefois aufli en vertu du rapport de

ce t te aélion à l'objet ; c'eA une iourte d'obfcurités dans les

auteurs latine. Réglé à obferver pour entendre les livre» écrite

en quelque langue que ce folt, Ibid, <88, a,

Génitif. Pourquoi ce cas eA ainu nommé. II. 7M/11' } f ?

génitif grec ne fauroit être confldéré comme un aWanf. IV.

04 Oi u,

GENNADIUS, Dlftmoe cmre c« [ililloftinlio & Pléihon HHli , - ,

G EN O IS , voyer GtiNtte, Ouvrages des Génois pour faciliter

le commerce fur la mer Noire. XIII. 78» b, (ànnincnti

pofféderm

G E N

pofféderent l’iffe de Scio. XIV. t y f . h, Leut» entreprifet Air la

Corfe, Suppl. IL O18, //, b.

GENOU , ( Anat. ) voyt{ R o t v l i i .

Genou , voyer. / a iik e t. Os du genou appellé lit rotule.

X IV . 383. b, Glandes dans l'articulation du genou. Suppl. III.

»3 y a. Tumeur au genou, guérie par une fumigation itierctt-

TÎeile, VIL 367, b, Tumeur au genou Caufée par la Aagnation

«Je la fy n o v i e ,X V .y é i , b.

(.if.n o m , (Maneg,Muréc/i.) partie des jambes antérieures

du cheval, Defcription de cette partie. VIL 388, a. D'où

dépend fa beauté. Ce qu’annoncent la rondeur fie l'enflure

de cette partie , 011 lorfqii’elle fe trouve dénuée de poils

dans fa partie antérieure. Inégalité qu'on apperçoit fouvent

dans l'une des portions latérales du genou. Tout genou qui

n'eA pas effacé, eA véritablement défectueux. Dans cet é tat,

l ’animal eA dit arqué ou brafficourt. Obfervations fur Ces défauts.

Chevaux dont les genoux fe rapprochent, fie font

appellé» p n o u x de boeuf. Efpeces de crevaffes, que l’on nomme

, tantôt malandret, tantôt râpes, fie qu’on voit fréquemment

en-arriere fie dans ie pli du genou, Efpece de tumeur

caufée par l'humeur la plus grofficre, qui a donné lieu à

ces crevaffes. Ibid. b, Voye[ Suppl, III. 382. a, 383. a. 389, a.

398, b.

G en o u , f Maneg. ) pli ou courbure que l'on donne quelquefois

aux branches du mors en avant, fie entre le coude

fie la gargouille. V IL 388. b,

G en o u , ( Marine ) pièces de bois trés courhes, qui s'empâtent

fur les varangues fie fourcats, Genoux de fond fie genoux

de revers. VIL 389. a,

Genou, terme d'hydraulique, d'économie ruAique fie d'arts

tnéchaniques. VII. 380,1t.

G e n o u . ( Aflron, ) piece de cuivre qui a pluffeurs mouv

em e n t , fie par le moyen de laquelle on met un quart de

cercle à différentes hauteurs fie même dans différens plans.

Defcription du genou Ample fie du genou double. Suppl, III.

¿104. a.

Genou, InArument du mineur. V II. (n o . a.

GENOUILLERE. ( Ar t rnilit. ) partie baffe de l'embrafiife

'd'une batterie. Détails fur ce fujet. Pourquoi cette partie eA

fljtpcllée genouillère, VII. 389. a.

Genouillère, terme de bottier. VII, 389, b.

G e n o u i llè r e . ( Artiflc. ) L e t genouillères fbnt pour l’artifice

d'eau, ce que les ferpenteàux font pour l'a. /Ace d’air.

Affage auquel on les emploie. Quel eA leur effet. On les nomme

auffi dauphins fic canards, Maniéré de les faire, Manière

d'enduire de fuif les arfiflecs d'eau. Compofitions pour gc-

mouilleres de dix lignes de diamètre intérieur, en feu ancien,

(feu commun , feu chinois. VII. 389. b,

GENRE, ÇGramm. ) En quel fens le mot genre A été d'a-

Lord introduit dans la grammaire. La diAinction des fexes

iemble avoir occaffonné celle des genres, VIL 389. b. Les

moms fctils des animaux devraient avoir un genre } les autres

noms, ou ne feraient d'aucun genre, ou celui qu'ils

auraient pourrait s’appeller genre neutre. Origine de la

diffinélion des noms en mafeuhns fi1 en féminins. Quelle on

tient avoir été là raifon par rapport à la langue latine. Origine

du genre neutre dans cette langue, D'autres peuples qui

ouïront envifagé les chofes fous d'autres afpeéls, auront réglé

le s genres d une manière tome différente. Ibid, 390. a. Il

m'y a que l'ufage qui puiffe donner la connoiffance des genres

d e s noms dans quelque langage que ce foit. Un coup-d'oeil

dur les parties du diicours, auiijetrics à l'influence des genres

, va nous apprendre l'ufage , fie eu même tems le vrai

•motif de leur inflitmion. Les noms préfentent à l'efprit les

Idées des objets confidérés comme pouvant être les fujets de

diverfes modifications. Les adjeélirs préfentent à l’efprit 1a

Kombinnifon des modifications avec leurs fujets. Ou a donné

«ux adjeélifs les mêmes formes accidentelles qu'aux noms

même / afin de déterminer, par la concordance des tenni-

¡naifons, la corrélation des uns fit des uiitres, C'eA pour

¡rendre la corrélation des noms fit des adjeélifs plus palpable

, qu'on n introduit la concordance des genres, Les verbes

fe r v en t auffi k préfenter k l’efprit la combinaifon des modifications

avec leurs fuiets. Eu introduiront donc l'ufage des

genres, on a pu revêtir les verbes de terminaifons relatives

a cette diAinétion . comme les orientaux l'ont fait. Les genres

ne font donc que fes différentes claffes dans lefnuelles 011 n

¿rangé les noms, pour fervir à déterminer le choix des terminaifons

des mots qui ont avec eux un rapport d'identité} Ibid. b,

fit dans les mots qui ont avec eux c e rapport d'identité, les

Senres font les diverfes terminaifons qu ils prennent dans le

ifeours, relativement à la clnffe des noms leurs corrélatif)).

Examen de lu qiieAion} favolr , A les adjeélifs fit les fuhAan-

tifs doivent être regardés comme deux parties d'oraifon différentes.

Rnifons qu'allégué M. Pramnnr contre cette diflin-

élion, Examen de ces raifons. L'auteur renvoie à l'article Nom ,

les édaù cifl'einens tléccffnires à la diflinélion des noms fit des

jtdjeélifs. Ibid, 301, a, Obfervations de M. du Marffds fur les

genres des odjeflijï , voy<i ce mot.

Tome /,

G E N 821

f I IH I I h I f ur h . gtnrti d u nomi &• des pronome.

B I S m l ” rè d lu m M déterminémont. IL léom. df!,0„,meIs &I |« $" *OE P i f oAnl t fixé, sm L- réa,w" ü£ Sll 1 »f®®

il/! I r s t f " ™ ■ aurÎ ' M P'»« S '^ llc , fi «I «volt

donné aux sd/eélil. une terminaifon relative au «cnre commun

pour le» oeçafion, où l'on auroit Indiniié lU c c e fan,

attention au fexc. III. Il y a de» nom» qui font invariablement

<1U même genre , quoiqu’on les emploie pour exprimer les

individus des deux fexes. Les grammairiens dilent que ce»

noms font du genre ¿picene. Etym. fit explication de ce mot.

Ibid. b. Différence entre le genre commun fit le genre épi-

ccnc, IV. Quant aux noms des êtres inanimés, on appelle

douteux, ceux q u i, fous la même terminaifon, fe rapportent

tantôt à un genre , tantôt à un autre, Obfervations fur l'origine

du genre douteux, Dies avoir deux fens différens d ans

les deux genres, Ibid, 39», a, de même que f in i s , (al. En

français , bronze a deux AgniAcations différentes, félon le

genre dans lequel on l’emjiloie : il en cA de même des exemples

fui vans, la garde du r o i , un garde du roi: duché fit comté

n ont pas des différences A marquée» dans les deux genres,

mais il eA vraifemblable qu’il« les ont eues, Le mot équivoque

eA auffi douteux. Exemple qui montre comment un nom ,

dont le genre avoit été d’abord déterminé , peut enfuite

devenir du genre douteux. V. La derrtiere clafre des noms

irréguliers dans le genre , cA celle des hétérogènes / c’cA-i-

dire, de ceux qui font d'un genre au fingnlier fit d’un autre

au pluriel, Divers exemples tires des nomsTatins. Ibid* b. Caufe

de cette forte d'irrégularité.

Des genres des pronoms. Il ètoÎt tlatUtei qu’ils rtc fuffent

attachés à aucun genre déterminé , mais qu’ils fe rapporraf-

fent à celui du nom qu'ils repréfentent dans le difeours. M.

du Marfais prétend que le pronom ce en franÇoi* eA du genre

neutre : examen de ce fentiment, Ibid, 393,a . Remarque de

M. Duclo* fur les genres} cet académicien prétend que IV«-

fiitution des genres ejl une chofe purement arbitraire, qui ne paroit

pas avoir le moindre avantage, & qui a beaucoup d'inconvénient.

Obfervations de l’auteur fur c e fentiment. Utilité de l’inAiui-

tion des genres. Objcflion. Les Grecs fit le» Latins avoient

trois genres} nous n'en avons que deux, fit les Anglois n'en

ont point } c'eA donc une chofe purement arbitraire. Uéponfe.

Autre objcflion. De toutes les manières d'indiquer la relation

de l'adjeélif ait nom , la maniera angloife en du moin» la.

meilleure« Réponfe. Ibid. b. Les vices qui paroifl'ent tenir à.

l'inAitmion des genres, ne viennent fouvent que d'un emploi

mat entendu de cette inAitution, Ibid. 394, a.

Genre. De» genres des adjeélifs. 1. 136. a. Comment On indique

en françoi» le genre des noms, 726. b, De» genre» mafciiiin,

féminin fit commun. III, 713. b. Des genres dans let mots déclinables.

X . 734. b. Du genre neutre. XL 118. b. Noms de

genre, 1, 348. b, 727. a , b. 428. a , b. Utilité de la diAinélion

desgenre».Suppl, I II,231.E

G e n r e , ÇMéthaphyJ',) le genre le plus bas eA celui qui

ne contient tous lui que des efpeces, au lieu que les genre»

fupérieurs fe fubdivifent en de nouveaux genres. Méthode

de former la notion de ces deux fortes de genres. Ce qu’on

entend pnr déterminations génériques. Les genres fit les e f peces

fe déterminent par les qualités effentielles. VII. 394 .a.

Genre, Comment nous parvenons à diAribuer en genres

fit en efpeces les êtres que nous connoiffons, Suppl. I. 69.

é.73.«. Ces claffes n'exiflent point réellement. 71, a, Voye[

MfiTHODE,

G e n r e , ( Giomét, ) les lignes géométriques difliitgtiées en

genres ou ordres, Les lignes du fécond ordre font appellées

courbes du premier genre, b c . Le mot genre s'applique

quelquefois aux équations fit quantités différentielles, v i l .

394. b,

G e n r e , (M f i , nat.) Ondéffgnepar le mot gente, les ref*

femblances qui fe trouvent entre des objet# de différente»

efpeces. Genre de folipedes, Genre des animaux à pied fourchu.

De même qu'on établit des genres} on rormo des

claffes t ainft l'on ait la claffe des quadrupèdes. VIL <94. b.

Genre s définition du genre. XVII. 403, a, b. Diflinélion

de l'hiAoire naturelle en régnés, claffes,.genres, efpeces.

III, 303. b. 306, a. X . 4381 b. — 4Ô0. a.

G e n r e , (A n a tom .) Genre nerveux, Le tabac irrite la

genre nerveux; le Vinaigre pris en trop grande quantité

Fincommode. VII, 394, b.

G e n r e de s t y l e , ( Lit t .) Chaque genre d'écrire n fon fiyla

propre en profe fit en ver». V il. 394. b. Chaque genre a

fes nuancos différentes ; on peut les réduire à deux ; le fini*

pie fit le relevé. Remués qui leur font communes, En qi',ol

confifient leurs différences, Entre le Amnle fit le fubllrnc il

y a plufieurs nuances, fit c’eA l'art de les affortir qui contribue

à la perfeélion de l'éloquence fit de la jioéfic. Exemples

qui montrent dans quels cas^ph doit fit permettre le

mélange des Ayles, fit dans quels cas on doit fe le défendre*

Le défaut le plus condamnable dans le mélange des Ayles #

eA de défigurer les fujets les plus féWeux, en croyant Je»

i Z / Z Z x z x z z