A L P

^ n w a l (Midcc.) -maladie qui caufe la chute des

cl,cve° Sh c au à Obfervanon f u r \ traitement de cette

j g J l ce poiffon. Qualité de

I ^ $ ' .™ ” “ cVde pêcheries alofes au filet appellé/«»«».

^ A L& IER E S , ( K r i t ) IV. | | «• XVH. 91. b. V in .

v V a

comté- Ses proiuaions-

ST r o ù l r r E , ( Om«4. ) caraftere qui diftlngue les

alotLefrScription&hiftoire naturelle l e l’alouette ordt-

-pour la chaffe aux alouettes, lbii. Chaffe des alouettes à

g É g g defcription. En quoi elle différé de

ralS « t ° “ a d e & . g | Cinq maniérés de

prendre les alouettes, lh i . b.

Alouette, pii à' {Satan.) XII. 559.a.

ALOUS1E Seiiae, ferpens de cette île. XV .107 . *,*■

ALPAGNE, {Htfi.nal.) animal à lame. Ufages que les

habitans du Pérou en tirent. I. 294. b. . -

ALPAM ; ( Botatt. ) plante indienne. Sa defcnpnon. Lieux

«h elle croît. Ses ufages. I. 294. b. \

Alpam (Botan. ) plante peu connue jufqu ici, delà tam lie

des anones. Ses autres noms. Defcription, qualités. Suppl. 1.

a 10. a. & ufages de cette plante, lbtd. bÀLPARGATES

, fortes de fouliers qui fe font avec le

chanvre. Maniéré de les faire. 1. 294. b.

ALPES, les Pyrénées, l’Apennin, &c. ont été quelquefois

uppellês Alpes. III. 477- *■ Élévation de quelques montagnes

¿es Alpes au-deffus de la mer. VH. 691. u Haute pointe des

Alpes Savoyardes, nommée Sonaifc. Suppl. II. 11. jg Hauteur

à laquelle la neige commence à être perinanente lur les

Alpes. Suppl. III. 230. b. Diflribution des différentes chaînes

de montagnes qui partent des Alpes. X. 676.b. Du paffage

des Alpes par Annibal. Suppl. III. 95.8: a. Paffage le plus affé

des Alpes. XIII. 77. a. Efpece de pierres appeüées ppudui-

gues qu’on trouve dans ces montagnes. X ül. 187 .b. Cavités

dans les Alpes où l’on va tirer le cryftal. VII. 968. a. Alpes

Rhériennes. XIV. 250 .a. Alpes maritimes, Graïennes, Contiennes

& Pennines. Suwd. IV. 8. é.

A lph a & O méga , ( Théol. numifiu. ) Jefus-Chrift appelle

l’alpha & l’omega. Monnoies où fe trouvent ces lettres.

Armes de Contontin où elles furent gravées. Suppl. I.

3I9. t.

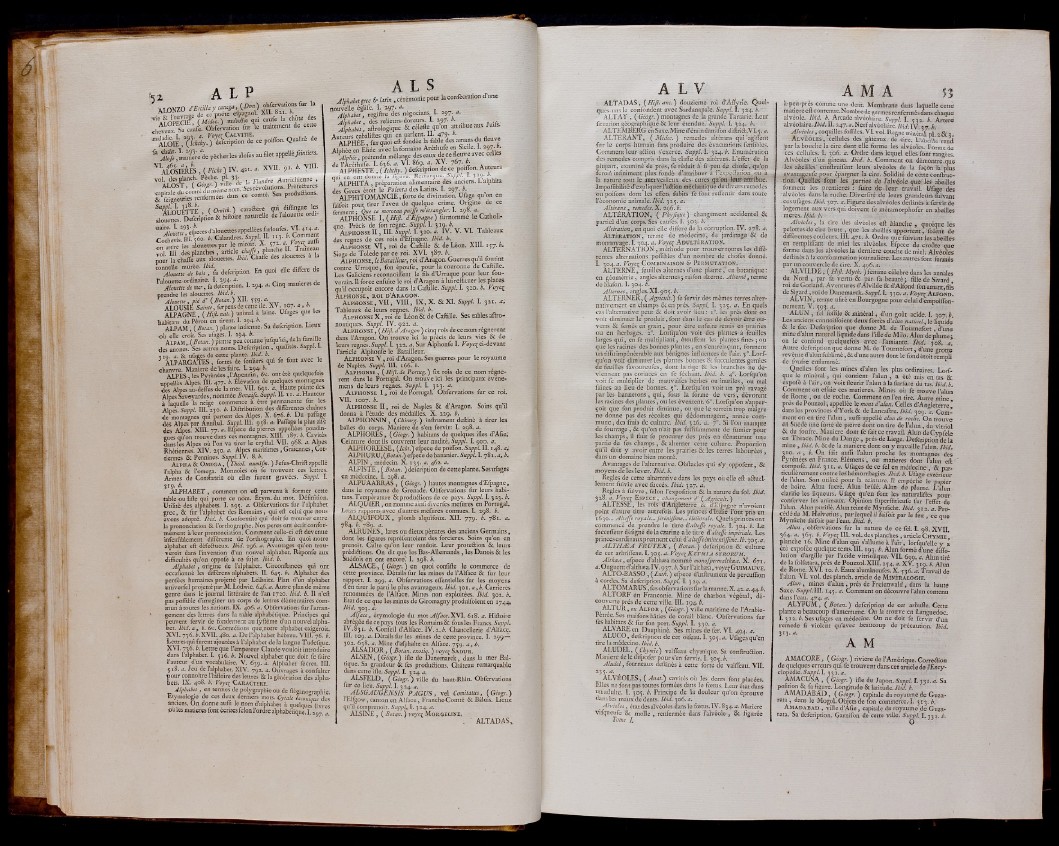

ALPHABET, comment on eft parvenu à former cette

table -ou lifte qui porte ce nom. Étym. du mot. Définition.

Utilité des, alphabets. I. 293. a. Obfervations fur l’àlphabet

grec, & fur l ’alphabet des Romains, qui eft celui que nous

avons adopté, lbid. b. Conformité qui doit fe trouver entre

la prononciation & l’orthographe. Nos peres ont écrit conformément

à leur prononciation. Comment celle-ci eft devenue

înfenfiblement différente de l’orthographe. En quoi notre

alphabet eft défectueux, lbid. 296. a. Avantages qu’on trouverait

dans l’invention d’un nouvel alphabet. Réponfe au?

difficultés qu’on oppofe à ce fujet. lbid. b.

Alvhabet, origine de l’alphabet. Circonftances qui ont

occauonnè les -différens alphabets. II. 645. b. Alphabet des

penfées humaines projetté par Leibnitz. Plan d’un alphabet

univerfel projetté par M.Lodwic. 646. a. Autre plan de même

genre dans le journal littéraire de l’an 1720. lbid. b. Il n’eft

pas pofiible d’imaginer un coips de lettres élémentaires commun

à toutes les nations. IX. 406. a. Obfervations fur l’arran-

i gement des lettres dans la table alphabétique. Principes qui

peuvent fervir de fondement au fyftême d’un nouvel alphabet.

lbid. a , b. 6*c. Corrections que.notre alphabet exigerait.

XVI. 736. b. XVII. 480. a. D e l’alphabet hébreu. VIII. 76. b.

Lettres qui furent ajoutées à l’alphabet de la langue Tudèfque.

XVI. 736. b. Lettre que l’empereur Claude vouloit introduire

dans l’alphabet. I. 316. b. Nouvel alphabet que doit fe faire

l ’auteur d’un vocabulaire. V. 639. a. Alphabet fécret. III.

518. <7. Jeu de l’alphabet. XIV. 792. Jj Ouvrages àconfulter

pour connoitre 1 hiftoire des lettres & la génération des alphabets.

IX. 408. b. Voyez C a ractère.

Alphabet, en termes de polygraphie ou de ftéganoeraphie

Etymologie de ces deux derniers mots. Cytale laconique des

anciens. On donne aufli le nom d’alphabet à quelques livres

.ou les matières font écrites félon l’ordre alphabétique. 1 .297 a

A L S

Alphabet grec & latin . cérémonie pour la confécration d une

nouvelle OUVCI» éVgftAUAf»e.... I—. -27,9/7 . a. , . T . „

Alphabet, regiftre des négocians. I. 297. a.

Alphabet, des relieurs-doreurs. I. 297. b.

Alphabet, aftrologique & célefte quon

Auteurs cabaliftes qui en parlent. 11. 479;

Juifs.’

P S eft fondée la feblé ie s amans du fleuve

bhée en Elide avec la fontaine Aréthufe en Sicile. 1. 297. £

Alphèe, prétendu mêlante ¿seaux^ce^fleuve avec celles

Alphéeen Elide avec lai

Alphèe, prétendu mêla«.*- ------

de l’Aréthufe. I. 636. a. VI. 869. a. XV. 767. b.

ALPHESTE , ( Ichthy. ) defcription de ce poiffon. Auteurs

qui en ont donné Ja figuré:Rcjnarquè.£»fpl-.*• 319' ' .

ALPHITA, préparation alimentaire des anciens. L alpiuta

des Grecs étoit le Polenta des Latins. I. 297. b.

A T PHITOM ANCIE, forte de divination. Ufage qu on en

faifoit pouç tirer l’aveu de quelque crime. Origine de ce

ferment; Que ce morceau puijje m étrangler. 1. 298.fi.

ALPHONSE I , {Hiß. d’Efpagne ) furnommé le Catholique.

Précis de fon regne. Suppl. I. 3 1?-/-

A lphonse I I , III. Suppl. 1. 320. a. IV. V. VI. Tableaux

des régnés de ces rois d’Efpagne. Ibid. b.

A lphonse V I , roi de Caftille & de Léon. XIII. 157. b.

Siege de Tolede par ce roi. XVI. 3S7. b.

ALPHONSE, le Batailleur, roi d’Aragon. Guerres qu il foutint

contre Urraque, fon époufe, pour la couronne de Caftille.

Les Galiciens reconnoiffent le fils d’Urraque pour leur fou-

verain. Il force enfuite le roi d’Aragon à luireftituer les places

qu’il occupoit encore dans la Caftille. Suppl. I. 320. b. Voyez

A lphonse , r o i d’A r a g o n .

A lphonse , V H , VH I , IX , X. & XI. Suppl. I. 321. g

Tableaux de leurs régnés. Ibid. b.

A lphonse X , roi de Léon & de Caftille. Ses tables aftro-

nomiques. Suppl. IV. 022. a.

A lphonse , {Hiß. d Aragon ) cinq rois de ce nom régnèrent

dans l’Aragon. On trouve ici le précis de leurs vies & de .

leurs régnés. Suppl. 1. 3 22. a. Sur Alphonfe L Voyeç ci-devant

l’article Alphopfe le Batailleur.

A lphonse V , roi d’Aragon. Ses guerres pour le royaume

de Naples. Suppl. 111. 166. b.

A l ph o n s e , {Hiß.de Portug.) fix rois de ce nom régnèrent

dans le Portugal. On trouve ici lès principaux èvene-,

mens de leurs régnés. Suppl. I. 323. a.

A lphonse I , rai de Portugal. Obfervations fur ce roi.

VII. 1007. b.

A lphonse H , roi de Naples & d’Aragon. Soins qu’il

donna à l’étude des médailles. X. 229. b.

ALPHONSIN, {Chirurg.) infiniment deftiné à tirer les

balles du corps. Maniéré oe s’en fervir: I. 298. a.

ALPHORES, {Géogr.) habitans de quelques ifles d’Afie«

Ceinture dont ils couvrent leur nudité. Suppl. 1. 900. a.

ALPHOREESE, {Icht.) efpece de poiffon.SuppL II. 148. ai

ALPHURU, {Botan.) efpece de bananier. Suppl. L 781. d9 b,

ALPIN, médecin. X. 135. a. 462. a.

ALPISTE, ( Botan. ) defcription de cette plante. Ses ufages

en médecine. L 298. a.

ALPUAARRAS, {Géogr. ) hautes montagnes d’Efpagne,

dans le royaume de Grenade. Obfervations fur leurs habitans.

Température & produélions de ce pays. Suppl. L 323. b.

ALQUIER, on nomme ainfi diverfès mefures en Portugal.

Leurs rapports avec d’autres mefures connues. L- 298. b.

ALQUIFOUX, plomb alquifoüx. XII. 779. b. 781. a,

784. b. 789. a.

ALRUNES, lares ou dieux pénates des anciens Germains,

. dont les figures repréfentoient des forcieres. Soins qu’on en

prenoit. Culte qu’on leur rendoit. Leur proteélion & leurs

prédirions. On dit que les Bas-Allemands , les Danois & les

Suédois en ont encore^ I. 298. b.

ALSACE., ( Géogr. ) en quoi confifte le commerce de

cette province. Détails fur les mines de l’Alface & fur leur

rapport. I. 299. a. Obfervations effentielles fur les moyens

d’en tirer le parti le plus avantageux. Ibid. 301. a, b. Carrières

renommées de l’Alface. Mines non exploitées. Ibid. 302. b.

Etat de ce que les minés de Giromagnyproduifoient en 1744.

lbid. 303. a.

Alface, étymologie du mot Alface. XVI. 618. a. Hiftoire

abrégée de ce pays fous les Romains & fous les Francs.SuppL

IV .831. b. Confeil d’Alface. IV .2.b. Chancellerie d’Alface.

HI. 109. a. Détails fur les mines de cette province. I. 299—.

302. 638. a. Mine d’afphalte en Alface. 759. aa b.

ALSADOR, | Botan. exotiq. ) voye[ Sa d u r .

ALSEN, ( Géogr.) ifle de Danemarck, dans la mer Baltique.

Sa grandeur & fes produélions. Château remarquable

dans cette ¡lie. Suppl. I. 3 24. a.

ALSFELD, { Géogr. ) ville du haut-Rhin. Obfervations

fur ce lieu. Suppl. I. 3 24. a.

a ALS G A UGENSIS PA G U S , vel Comitatus, ( Géogr. )

l’Elfgow, canton en Alface, Franche-Comté & Bâlois. Lieux

qu’il comprenoit. Suppig I. 3 24. a.

ALSINE, ( Botqn. ) yoyeç MoRGELiNE,

; ALTADAS»

A L V

A L T À D A S , ( Hifl. anc. ) douzième roi d’Aflyrie. Quelques

uns le confondent avec Sardanapale. Suppl. I. 324. b.

- A L T A Y , (Géogr.) montagnes de la grande Tartarie. Leur

fitnation géographique & leur étendue. Suppl. I. 324. b.

■ ALTEM BERG enSaxe.Mined’étaindansfon diitriél.VI.5. d.

ALTÉRANT, {Médcc.) remedes altérans qui ‘agifient

fur le corps -humain fans produire des évacuations fenfibles.

Comment leur aélioti s’exerce. Suppl. \. 3 24. b. Enumération

des remedes compris dans la claffe des altérans. L’effet dé la

plupart, examiné de près5 fe réduit à fi peu de cliofe, qu’on

feroii\ infiniment plus fondé d’attribuer a YexpeS^on ou^k

la nature tout le . merveilleux des cures .qu’on leur attribue.

Impoftibilité d’expliquer l’aélion méchaniqtie de divers remedes

'ou poifons dont les effet* fubits fe font reffen tir dans toute

l ’économié animale. lbid. 3 2 5. a.

Altérans , remedes. X. 296. b~.

ALTÉRATION, ( Phyfique ) changement accidentel &

partiel d’un corps.’Sès caüfès. I. 303. b.-

Altération| en quoi elle diffère de la corruption. IV. 278. a.

A l t é r a t i o n , terme de médecinè, de jardinage & de

monnoyage. 1. 304. a. Voyej A d u l t é r a t i o n .

ALTERNATION, méthode pour trouver tçutes les différentes

alternations poffibles d’un nombre de chofes donné.

I. 304. a. Voyei COMBINAISON 6* PERMUTATION.

ALTERNE, feuilles alternes d’une plante % en botanique :

en géométrie, angles alternés ÿrâifon alterne. Alterné t terme

de blafon. I. 304. b.

Alternes, angles. XI. 905. b.

ALTERNER, ( Agricult.) fe fervir dés mêmes terres alternativement

en champs & en prés. Suppl. I. 325. a. En quels

cas l’alternative peut & doit avoir lieu: i°. les prés dont on

voit diminuer le produit, font dans le cas de devoir être ouverts

& femés en grain, pour être enfuite remis en prairies

ou en herbages. 20. Lorfqu’on voit des plantes à feuilles

larges qui, en fe multipliant, étouffent les plantes fines ; oü

que les racines des bonnes plantes, en s’entrelaçant, forment

un tiffu impénétrable aux bénignes influences de l’air. 3 °. Lorfqu’on

voit diminuer les plantes bonnes & fucculentes garnies

de fouillés fâvoureufes, dont la tige & les branches ne deviennent

pas coriaces en fe féchant. lbid. b. 40. Lorfqu’on

voit fc multiplier de mauvaifes herbes ou inutiles , ou mal

faines au lieu de bonnes. 50. Lorfqu’on-voit un pré ravagé

par lès hannetons, qui, fous la forme de vers, dévorent

les racines des plantes, ou les éventent. '6°. Lorfqu’on s’apper-

çoit que fon produit diminue, ou que le terrein trop maigre

ne donne pas des récoltes qui dédommagent, année commune,

des frais de culture, lbid. 326. a. 70. Si l’on manque

de fourrage, & qu’on n’ait pas fuffifamment de fumiér pour

les champs, il faut fe procurer des prés en dénaturant une

partie de fes champs, & alterner cette culture. Proportion

qu’il doit' y avoir entre les prairies & les terres labourées,

dans un domaine bien monté.

Avantages de l’alternative. Obftaçles qui s’y oppofent, 8c

moyens de les lever. lbid. b.

I Réglés de cette alternative dans les pays où elle eft actuellement

fuivie avec fuccès. lbid: 327. a.

Réglés a fuivre, félon l’expofition & la nature du fol. lbid.

328. a. Voyez ESPECE, changement d' {Agricult. )

ALTESSE, les rois'd’Arigléterré èk. d’Elpagne n’avoient

point d’autre titre autrefois. Les princei d’Italie l’ont pris en

1630... Altejje royale... féréniffime... éleilorale. Quels princes ont

commencé de prendre le titre d'altejfe royale. I. 304. b. Le

fucceffeur défigné de la czarine a le titre d'altejje impériale. Les

princes cardinaux prennent celui d'altejfe éminentiffime. Ib.'ioe.a.

ALTHÆA F RUTEX 3 {Botan.) defcription & culture

de cet arbriffeau. 1 .305. a. Voyez K e tm ia syrorum.

Althata, efpece d’althæa nommé monofpermalthaa. X. 671.

a. Onguent d’althæa. IV. 93 7. b. Sur l’althæa, voyez G u im a u v e .

A l TÔ-BASSO , {Luth. ) efpece d’inftrument de pereuffion

à cordes. Sa defcription. Suppl. I. 32a. a.

ALTOM ARUS, fes obfervations fur la manne. X. 42. a. 44. b.

ALTORF én Franconie. Mine de charbon'végétal, découverte

près de cette ville. III. 194. b. 1

_ ,-^ jTU R , ou A l fo r 1 {Géogr.) ville maritime de l’Arabie-

Pétrée. Ses maifons bâties de corail blanc. Obfervations fur

fes habitans & for fon port. Suppl. I. 330. a.

ALVARE en Dauphiné. Ses mines de fer. VI. 494. a.

ALUCO, defcription de cet ôifeau. I. 305. a. Ufages qu’en

tire la médecine. lbid. b.

ALUDEL, {,Chymie) vaiffeau chymique. Sa conftruélion.

Maniéré de le difpbfer pour s’en fervir. I. 305. b.

Aludel, fourneaux deflinés à cette forte de Yaiffeau. VII.

235. a.

ALVÉOLES, ( Anat.) cavités où les dents font placées.

Elles ne font pas toutes formées dans le foetus. Leur état dans

un adulte. I. 303. b. Principe de la douleur qu’on éprouve

flans les maux de dents, lbid. 306. a.

; Alvéoles, état des alvéoles clans le foetus. IV. 834 .a. Matière

vifqueufe & molle , renfermée dans l’alvéole-, & figurée

Tome I,

a-peu-pres comme une deiit. Membrane dans laquelle cette

matière eft contenue. Nombre de germes renfermés dans chaque

w S oe B Ê B & Ê & m i & b m W & t é ë t. m m a

alvéolaire. lbid. II. 247. a. Nerf alvéolaire. Ibid. IV. 3 7. h.

Alvéoles, coquilles foffües. V Iv o l. Regne minéral pi 2 & 3.

A lv éo l e s , , cellules des gâteaux, de cire. L’abevile tend

par la bouche la cire dont elle forme les alvéoles. Forme de

ces cellules; I. 306. a. Ordre dans lequel elles font rangées.

Alvéoles fl’un gâteau. Ibid. b. Comment on démontre-que

les abeilles'conftruifent leurs alvéoles de la façôn la plus

ayancageufo pour épargner la cire. Solidité de cette conftruc-

tion. 'Quèlles- font les parties de Palvéôle que-les abèilles

forment les nremieres : fuite de leur travail. Ufage des

alvéoles dans la ruche. Diverfité de leurs grandeurs foiVant

• ces ufages. Ibid. 307. a. Figure des alvéoles deflinés à.fervirde

logement aux vers qui doivent fe métamorphofer en. abeilles

merès. lbid. b.

Alvéoles, la cire des alvéoles, eft blanche , quoique les

pelottes de cire brute, que les abeilles apportent, foient de

différentes couleurs. III. 471. b. Ordre que foivènt les abèilles

en rempliffant de miel les alvéoles. Efoece de croûte que

forme dans les alvéoles la derniere couche de miel; Alvéolés

deflinés à la confommation journalière; Les autres font fermés

par un couvercle de cire. X. 496. a.

À LV ILD E , ! Hiß. Myth. ) femme célébré dans les annales

du Nord , par fa vertu & par- fa beauté ; fille de Sivard,

roi de Gotland. Aventures d’Alvilde & d’Alfond fon amant, fils

de Sisard, roi de Danemarck. Suppl. I. 330. a. Voyez A lfo nd .

ALVIN , terme ufité en Bourgogne pour celui d’empoiffon-

nement. V . 593. a.

ALUN , lel foifile & minéral, d’un goût acide. I. 307. b.

Les anciens connoiffoient deux fortes d'alun naturel-, le liquide*

& le fec* Defcription que donne M. de Tournefort, d’une

mine d’alun naturel liquide dans l’iflede Milo. Alun dé plumé;

on le confond quelquefois avec l’amiante. Ibid. 308, a.

Autre defcription que donne M. de Tournefort, d’une grotte

revêtue d’alun fublimé, & d’une autre dont le fond étoit rempli

de foufre enflammé.

Quelles font les mines d’alun les plus ordinaires. Lorf-

que le minéral, qui contient l’alun, a été mis en tas &

. expofé à l’air, on voit fleurir l’alun à la furface du tas. lbid. b.

Comment on effaie ces matières. Mines où fe trouve l’alun

de Rome-, ou de roche. Gomment on l’en tire. Autre mine

près de Pouzzol; appellée le mont d’alun. Celles d’Angleterre *

dans les provinces d’York & de Lancaftre. Ibid. 309. a. Comment

on en tire l’alun, auffrappellé alun de roche. On trouve

en Suede une forte de pierre dont on tire de l’alun, du vitriol

& du foufre. Maniéré dont fe fait ce travail. Alun deCypfele

en Thrace. Mine du Dange , près de Liege. Defcription de la

mine, lbid. b. &de la maniéré dont on y travaille l’alun. Ibid.

310. a , ¿. On fait aufli l’alun proche les montagnes des

Pyrénées en France. Élémens, ou matières dont l ’alun eft •

compofé. lbid. 311 .a . Ufages de ce fel en médecine , & particulièrement

contre les hémorrhagies. Ibid. b. Ufage extérieur

de l’alun. Son utilité pour la teinture. Il empêche le papier

de boire. Alun fucre. Alun brûlé. Alun de plume. L’alun

clarifie les liqueurs. Ufage qu’en font les naturaliftes pour

conforver les animaux. Opinion fuperftitieufe fur l’effet de

l’alun. Alun purifié. Alun teint de Mynficht. lbid. ni 2. a. Procédé

de M. Helvetius, par lequel il faifoit par le feu , ce que

Mynfitht faifoit par l ’eau. Ibid. b.

Alun , obfervations fur la nature de ce fei. I. 98. XVII.

364. a. 36t. b. Voyez¡1 1 v °l- des planches, article Chymie *

planche 16. Mine d’alun qui s’allume à l’a ir, lorfqu’elle y a

été expofée quelque tems.m. 193. b. Alun formé d’une diffo-

lution1 d?argille par l’acide vitriolique. V II. 699. a. Alun tiré

de la folfatara,près de Pouzzol.XIII. 234. a. XV. 3io. b. Alun

de Rome. XVI. 10. b. Eaux alumineufes. X. 336. a. Travail de

l’alun. VI. vol. des planch. article de M in éralogie.

Alun , mines d’alun »près de Freienwald , dans la haute

Saxe. Suppl.111. 143. a. Comment on découvre l’alun contenu

dans l’eau. 474. a.

ALYPUM | I Botan. ) defcription de cet -arbuûe. Cette

plante a beaucoup -d’amertume. On la trouve en Languedoc.

I. 312. b. Ses ufages en médecine. On ne doit fe fërvir d’un

remede 'fi violent qu’arec beaucoup de précaution. Ibid.

H

A M

AMACORE , ( Géogr. ) riviere de l’Amérique. Correction

de quelques erreurs qui fe trouvent dans cet article de ^Encyclopédie.

Suppl. I. 3 31. a.

AMACUSA , ( Géogr. ) ifle du Japon. Suppl I. 331. a. Sa

pofition & fa figure. Longitude & latitude. Ibid. b.

AM AD A B ÄD , {Géogr. ) capitale du royaume de Guza-

rata, dans le Mogol. Objets de ion commercë.'I. 313. ¿.

A m a d a b a d , ville d’A fie , capitale du royaume de Guza-

rata. Sa defcription. Garnifon de cette ville. Suppl: 1. 331. b.