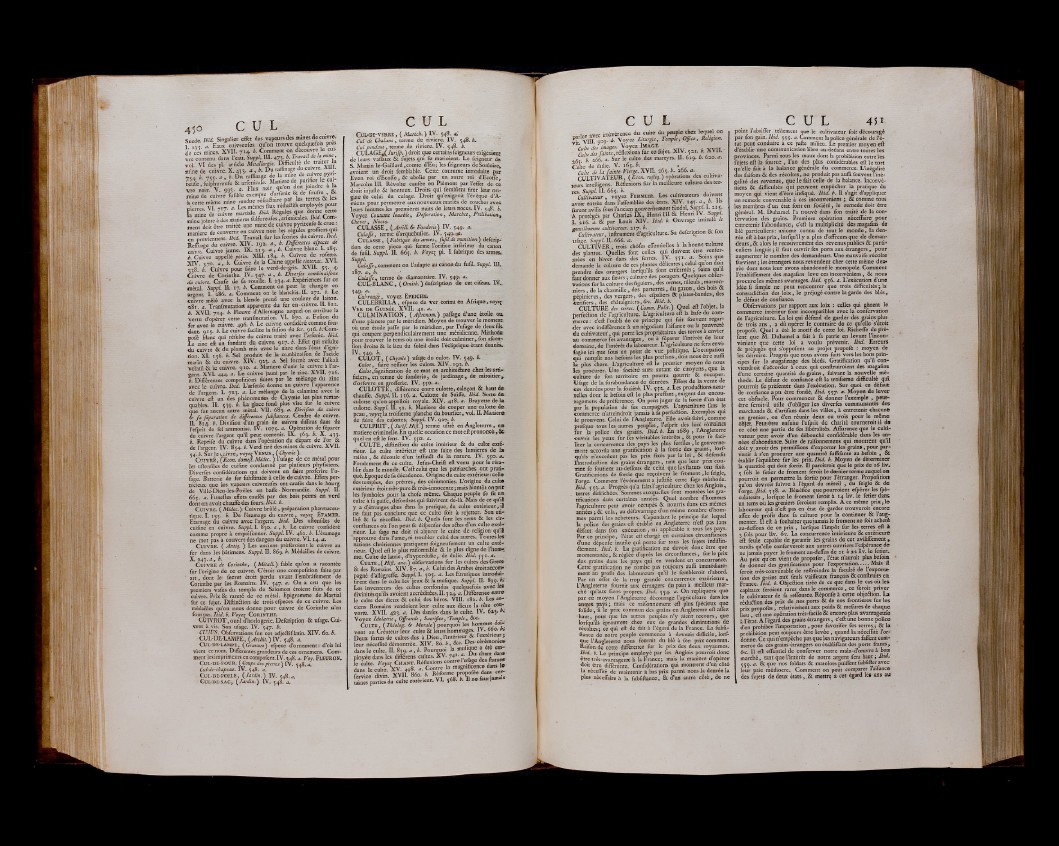

450 C U L

Suède Ibid- Singulier eflfet des vapeurs des mines de cuivre.

T « t a. Eaux cuivreufes qu’on trouve quelquefois près

de ces mines. XVII. 714. *• Gomment on découvre k ciu-

vre contenu dans Veau. Suppl III. 473; Travail de la ,

vol. VI des pl. article Métallurgie. Difficulté de traiterla

mine de cuivre. X. 433. a , b. Du raffinage du cuivre. XU1.

734. b. 755. a , b. Du raffinage de la mine de c“,vr®PX""

leufe fulphureufe 8c arienicale; Manière de purifier le cul

W ¿fin V. 993* * T1"1 ¿o.t joindre à £

Itfiiie de cuWre^ufible exempre

pie“ ' LesmÊmes flux réiiffifsemployés pour Fà mlue de euiv» marfiale. OU. Régules « e donne ceue

mine jointe à des nlarieres fulfureufes,arfcmcales. ÛldgQgm?

ment doit être traitée une mine de cuivre pyrueufe 8c crue,

maniéré de convertir en cuivre noir les régules greffiers qui

en proviennent, Ibid. Travail,fur tefeones du cuivre. M

Reffiiage du cuivre. XIV. 19a. a, b. Différentes efpeces de

cuivre. Cuivre jaune. IX. 213. a , b. Cuivre blanc. I. 285.

b. Cuivre appellè potin. XIII. 184. É ^ul.Yre. de r°vÎn‘

XIV. 370. a t b. Cuivre de la Chine appelle ummae. AVI.

418. b. Cuivre pour faire le verd-de-gris. XVU. 55. *.

Cuivre de Corinthe. IV. 347- « » b- Diverfes combinaisons

du cuivre. Caufe de fa rouille. I. 234. a. Expériences fur ce

métal. SuppL H. 17. é. Comment on peut le changer en

argent L 286, a Comment on le blanchit. -II. 272. b. Le

cuivre mêlé avec la blende prend une couleur de laiton,

2.81. a. Tranfmutatiort apparente du fer en.cuivre. IL 812.

b, XVII. 714. b. Fleuve d’Allemagne auquel on attribue la

vertu d’opérer cette tranfinutation. VI. 070. a. Fufion du

fer avec le cuivfe. 496. b. Le cuivre conuderé comme fondant.

913. b. Le cuivre facilite la fufion du fer. 916. f. Com-

pofé blanc qui réiulte du cuivre traite avec larfenic. Ibid.

Le zinc eft un fondant du cuivre. 917. b. Effet qui réfulte

du cuivre 8c du plomb mis avec le nitre dans létat digni-

tion XL 136. b. Sel produit de la combinaifon de l’acide

marin 8c du cuivre. XIV. 923, a Sel formé avec l’alkali

volatil 8c le cuivre. 910. a. Maniéré d’unir le cuivre a Urgent.

XVL 444. a. Le cuivre jauni par le zinc. XVII. 716.

b. Différentes compofitions faites par le mélange du zinc

avec le cuivre. Ibid. L’arfenic donne au çuivre Tapparence

de l’argent. L 713. a. Le mélange de la calamine avec le

cuivre eft un des phénomènes de Chymie les plus remar-

quables. II. 339. b. La glace fond plus vite fur le cuivre

que fur aucun autre métal. VII. 683. a. Divifion du cuivre

& fa feparation de différentes fubfiances. Cendre de cuivre.

II. 814. b. Divifion d’un grain de cuivre diffous dans de

l’efprît de fel ammoniac. IV. 1073. a. Opération de féparer

du cuivre l’argent qu’il peut contenir. IX. 363. b. X. 433.

b. Reprife du cuivre dans l’opération du départ de l’or 8c

de l’argent. IV. 834. b. Verd tiré des mines de cuivre. XVIL

54. b. Sur le ici vre, voye[ VÉNUS, ( Chymie ).

CUIVRÉ, (Econ. dôme fi. Médec. ) l’ufage de ce métaL pour

les ufienfiles de cuifine condamné par plufieurs phyficiens.

Diverfes confidérarions qui doivent en faire proferire l’u-

fage. Batterie de fer fubffituée à celle de cuivre. Effets pernicieux

que les vapeurs cuivreufes ont caufés dans le bourg

de Ville-Dieu-les-Poëles en baffe - Normandie. Suppl. IL

663. a. Funeftes effets caufés par des bois peints en verd

dont on avoit chauffé- des fours. Ibid. b.

C u i v r e . {Médec.) Cuivre brûlé, préparation pharmaceutique.

I . 133. b. De l’étamage du cuivre, voyer É t a m e r .

Etamage du cuivre avec l’argent. Ibid. Des ufienfiles de

cuifine en cuivre. Suppl. L 830. a , b. Le cuivre confidéré

comme propre à empoifonner. SuppL IV. 462. b. L’étamage

ne met pas à couvert des dangers du cuivre. VI. 14. a.

C u iv r e . ( Antiq. )• Les anciens préféroient le cuivre au

fer dans les bâtimens. Suppl. IL 869. b. Médailles de cuivre.

X. 243. a y b.

C u i v r e «* Corinthe, {MétalL) fable qu’on a racontée

fur l’origine de ce cuivre. G’étoit une compofidon faite par

' art, dont le/ fecret étoit perdu, avant l’embrâfement de

Corinthe par les Romains. IV. 347. a. On a cru que les

premiers vafes du temple de Salomon étoient faits de ce

cuivre. Prix & rareté de ce métal. Epigramme de Martial

fur ce fujet. Diffinâion. de trois efpeces de ce cuivre. Les

médailles qu’on nous donne pour cuivre de Corinthe n’en

font pas. Ibid. b. Voyer CORINTHE.

CÙ1VR0T,outil d’horlogerie. Defcription 8c ufage. Cui-

vrot à vis. Son ufage. IV. 347. b.

CUJÜS. Obfervations fur. cet adjeâif latin. XIV. 60. b.

CUL-DE-LAMPE, (Archit.)W. 348. a

C u l -d e -l a m p e , | Gravure) efpece d’ornement: d’où lui

vient ce nom. Différentes grandeurs de ces ornemens. Comment

lesimprimeursen compofent.IV. 348. a. Voy. F l e u r o n .

C u l -d e -f o u r . {Coupe-des pierres) IV. 348. a.

Çulrde-chapeau. IV. 348. a.

CuL-DE-POELE , {Jardin.) IV. 548. a.

C u l -d e -SA C , {Jardin.) IV. 548. a.

C U L

CüL-DE-VERRE, ( Maréch. ) IV. 348. ai

Cul de Chalans, terme de riviere. IV. 348. b.

Cul pendant y terme.de riviere. IV. 348. b.

CuLA.GEjfJurifp. ) droit que certains feigneurs exigeaient

dé leurs vaflaux 8c fujets qui fe marioient. Le feigneur de

; S. Martin le-Gaillard,comte d’Eu; les feigneurs de Sonloire*

avoient un droit femblable. Cette coutume introduite par

Even roi d’Ecoflè, 8c abolie par un autre roi d’Ecoffe,

Marcolm 111. Révolte caufée en Piémont par l’effet de ce

droit injufie 8c honteux. Droits qui femblent tirer leur origine

de celui du culage. Droit qu’exigeoit l’évêque d’Amiens

pour permettre aux nouveaux mariés de coucher avec

leurs femmes les premières nuits de leurs noces. IV. 548. b.

Voyez Coutume louable, Défloration y Marchett Prélibation. 9

Chevet, Noces»

CULASSE, {ArtilL 6* Fonderie) IV. 549. a.

Culaffe s terme d’arquebufier. IV. 349.*?.

CULASSE, {Fabrique des armes, fujîl de munition) deferip-'

tion de cette piece qui ferme l’orifice inférieur du canon

de fufil. SuppL II. 663. b. Voyei pL I fabrique des armes*

Suppl. ■

Culaffe, comment on l’adapte au canon du fufil SuppL I1L

187. a>y bi

Culaffe, terme de diamantaire. IV. 349. a.

CUL-BLANC, ( Omith. ) defcription de cet oifeau. IV..

349. a.

Cul-rouge, voyez ËPEICHE»

CULEBRILLA, efpece de Ver torintién Afrique, voye^

V e r d e G u in é e . XVII. 4t. a.

CULMINATION, {Afironom.) paffage d’une étoile on

d’une planete par le méridien. Moyen de trouver le moment

où une étoile paffe par le méridien, par l’ufage de deux fils

qui coupent perpendiculairement une méridienne. Méthode

pour trouver le tems où une étoile doit culminer, fon afeen-

fion droite 8c le lieu du foleil dans l’éclipdque étant donnés.

c h t o i { Chymie) ufage du culot. IV. 349.

Culot y faire reffuer les culots. XIV. 192. b.

Culot jfignifîcation de ce mot en architecture chez les artificiers

, en terme de fonderie, de jardinage, de miroitier,

d’orfevre en grofferie. IV. 330- a-

CULOTTE, différence entre culotte, câlâçotl 8c haut de

chauffe. SuppL II. 116. a. Culotte de Suiffe. Ibid. Sorte de.

culotte qu’on appelloit royale. XIV. 418. a. Brayette de la

culotte. Suppl. IL 51. b. Maniéré de couper une culotte de

peau,ypyeçla troiueme planche dubourfier, vol. II.Manier«

de faire des culottes, Suppl. IV. 927. b.

CULPR1T , { Jurifl Hijl. ) terme ufité en Angleterre , eu

matière criminelle. En quelle occafion ce mot efi prononcé , 8c

quel en eft le fens. IV. 3 50. a.

CULTE, diftinâion du culte intérieur 8c du culte exté-'

rieur. Le culte intérieur eft une fuite des lumières de la

raifon, 8c découle d’un inftinâ de la nature. IV. 330. aj

Fondement de ce culte. Jefus-Chrift eft venu pour le rétablir

dans le monde. C’eft celui que les patriarches ont pratiqué.

Epoque de fa décadence. Origine du culte extérieur: celle

des temples, des prêtres, des cérémonies. L’origine du culte

extérieur étoit très-pure & très-innocente ; mais bientôt on prit

les fymboles pour la chofe même. Chaque peuple fe fit un

culte à fa guife, défordres qui fuivirent de-là. Mais de ce qu’il

y a d’étranges abus dfcns la pratique, du culte extérieur, il

ne faut pas conclure que ce culte foit à rejetter. Son utilité

8c fa néccffité. Ibid. b. Quels font les tems 8c les cir-

conftances où l’on peut fe difpenfer des aâes d’un culte exté--

prieur. Le fage ne doit ni abjurer le culte de religion qu’il

approuve dans l’ame, ni troubler celui des autres. Toutes les

nations chrétiennes pratiquent foigneufement un culte extérieur.

Quel eft le plus raifonnable 8c le plus digne de l’homme.

Culte de latrie, d’hyperdulie, de dulie. Ibid. 331. a.

C u l t e , ( Hift. anc.) obfervations fur les cultes des Grecs

8c des Romains. XIV. 87. a, b. Celui des Arabes étoit accom*

pagné d’allégreffe: Suppl. I. 303. a. Les Etrufques introdui-

firent dans le culte les jeux 8c la mufique. Suppl. II. 899. bi

Les inventeurs des cultes confondus quelquefois avec les

divinités qu’ils avoient accréditées. II. 324. a. Différence entre

le culte des dieux 8c celui des héros. VIII. 182. b. Les anciens

Romains rendoient leur culte aux dieux la tête couverte.

XVIL 423. a. Des danfes dans le culte. IV. 623. bi

Voyez Idolâtrie y Offrande, Sacrifice y'Temple y 8cc.

C u l t e , {Théolog. & Morale) pourquoi les hommes doivent

au Créateur leur culte 8c leurs hommages. IV. 660. «

Deux fortes de cultes dus à Dieu, l’intérieur 8c 1 exteneur,

leur néceffité démontrée. XIV. 80. b, 8cc. Des c r

dans le celle. II. 839• «. *- Pourquoi la •¡ “ HPKSwpm ^ 1 -******

C U L

Culte des images. Voyez IMAGE

Culte des joints t réflexions fur ce fujet. XIV. 321. ¿-A V i l .

b. 266. a. Sur le culte des martyrs. II. 619. b. 620. a.

ClCuüedededUl%bue Vierge. XVIL 263. L 266. a.

CULTIVATEUR, (Econ. ruft'iq.) opérauons des cultivateurs

intelligens. Réflexions fur la meilleure culture des terres.

SuppL IL 663. b. .

Cultivateur, voyez F e rm i e r . Les cultivateurs doivent

avoir entrée dans l’affemblée des états. XIV. 143- a > lls

furent avilis fous l’ancien gouvernement féodal, Suppl. 1. :213.

b. protégés par Charles IX, Henri III 8c Henri I V. Suppl.

I 216. a. 8c par Louis XIV, Ibid, b. Ouvrage intitulé le

gentilhomme cultivateur. 217. b. , . . . 0rf

Cultivateury infiniment d’agriculture. Sa defcnpnon 8c fon

II (^LtÎÎvER ÿ ^ttois chôfes effentielles à la bonne culture

des plantés. Quelles font celles qui doivent être renfermées

en hiver dans des ferres. TV. 331. a Soins que

demande la culture de ces plantes délicates ; celui guon doit

prendre des orangers lorfqu’ils font enfermés j foins qu il

faut donner aux fleurs ; culture des potagers. Quelques obfervations

fur la culture des figuiers, des ormes, tdleuls, marronniers

, de la charmille, des parterres, du gazqn, des bois 8c

pépinières, des vergers, des efpahers & plates-bandes, des

cerifiers, des châtaigniers, frc. Ibid. b. ,

CULTURE des terres. {Comm.Polit.) Quel eft 1 objet, la

berfeâion de l’agriculture. L’agriculture eft la bafe du commerce

: c’eft l’oubli de ce principe qui fait fouvent regarder

avec indifférence à un négociant l’aifance ou la pauvreté

du cultivateur, qui porte les propriétaires des terres à envier

au commerce fes avantages, ou à féparer l’intérêt de leur

domaine, de l’intérêt du laboureur. L’agriculture ne fera envi-

iàgée ici que fous un point de vue politique. L’occupation

qui remplit nos befoins les plus preflans, doit nous être aufli

la plus chere. L’agriculture eft le premier moyen de nous

les procurer. Une fociété aura autant de citoyens, que la

culture de fon territoire en pourra nourrir 8c Occuper,

Ufage de la furabondance de denrées. Effets de la vente de

ces denrées pour la fociété. IV. 332. a. Les produirions naturelles

dont le befoineft le pluspreffant,exigent des encou-

ragemens de préférence. On peut juger de la force d un état I

par la population dé fes campagnes. L’agricnlture fans le

commerce n’atteindroit jamais à fa perfeétion. Exemples qui

le prouvent. Celui de l’Angleterre. Elle avoitfuivi, comme

prefque tous les autres peuples, l’eforit des loix romaines

fur la police des grains. Ibid. b■. En 1689 , 1 Angleterre

ouvrit les yeux fur tes véritables intérêts, 8c pour le faciliter

la concurrence des pays les plus fertiles, le gouvernement

accorda une gratification à la fortie des grains, lorfi*

qu’ils n’excedent pas les prix fixés par la loi, 8c défendit ,

l’introduirion des grains étrangers, tant que leur prix courant

fe foutient au-deffous de celui que les ftatuts Ont fixé.

Gratifications de fortie que reçoivent le froment,lefeigle,

l’orge. Comment l’événement a juftifié cette fage méthode.

ibid. 333. a Progrès qu’a faits l’agriculture chez les Anglois,

terres défrichées. Sommes auxquelles- font montées les gratifications

dans certaines années. Quel nombre d hommes

l’agriculture peut avoir occupés 8c nourris dans ces mêmes

années18c cela, au défavantage d’un même nombre d’hommes

parmi les acheteurs. Cependant le principe fur lequel

la police des grains eft établie en Angleterre n eft pas fans ,

défaut dans fon exécution, «ii applicable à tous lespays.

Par ce principe, l’état eft chargé en certaines circonfbnces

d’une dépente inutile qui porte fur tous les fujets indiftin-

ôement. Ibid. b. La gratification ne devoit donc être que

momentanée, 8c réglée d’après les circonftances, fur le prix

des grains dans les pays qui en vendent en concurrence.

Cette gratification ne tombe pas toujours aufli immédiate-:

ment au profit des - laboureurs qu’il le fembleroit d’abord.

Par un effet de la trop grande concurrence extérieure,

L’Angleterre fournit aux étrangers du pain à meilleur marché

qu’aux fiens propres. Ibid. 334. a. On répliquera que

par ce moyen l’Angleterre décourage l’agriculture dans les

autres pays ; mais ce raifonnement eft plus fpécieux que

folide, fi le prix commun des grains en Angleterre eft affez

haut, pour que les autres peuples n’y aient recours, que

lorfqu’ils éprouvent chez eux de grandes diminutions de

récoltes ; ce qui eft de fait a l’égard de la France. La fubfi-

ftance de notre peuple commence à devenir difficile, lorf-

que l’Angleterre nous fournit du blé à fon prix commun.

Kaifon de cette différence fur le prix des deux royaumes.

Ibid. b. Le principe employé par les Anglois pourroit donc

être très-avantageux | la France; mais la maniéré d’opérer

doit être différente. Confidérarions qui montrent d’un côté

la néceffité de maintenir à bas prix parmi nous la denrée la

plus néceffaire à la fubfiftance, 8c d’un- autre côté, de ne

C U L 4 5 i

point i’abaiffer tellement que le cultivateur foit découragé

par fon gain. Ibid. 333. a Comment la police générale de l’état

peut conduire à ce jufte milieu. Le premier moyen eft

d’établir une communication libre au-dedans entre toutes les

provinces. Parmi tous les maux dont la prohibition entre les

fujets eft la fburce , l’un des plus confidérables eft le tort

qu’elle fait à la balance générale du commerce. L’inégalité

des faifons & des récoltes, ne produit pas aufli fouvent l’inégalité

des revenus, que le fait celle de la balance. Inconvè-

niens 8c difficultés qui peuvent empêcher la pratique du

moyen qui vient d’être indiqué. Ibid. b. Il s’agit d’appliquer

un remede convenable à ces inconveniens ; & comme tous

les membres d’un état font en fociété, le remede doit être

général. M. Duhamel l’a trouvé dans fon traité de la con-»

lervation des grain9. Première opération néceilàire pour

entretenir l’abondance, c’eft la multiplicité des magafins de

blé particuliers : axiome connu de tout le monde, la denrée

eft àbasprix,lorfqu’ily a plus d’offreurs que de demandeurs,

8c alors le recouvrement des revenus publics 8c particuliers

languit ; il faut ouvrir fes ports aux étrangers, pour

augmenter le nombre des demandeurs. Une mauvaife récolte

furvient ; les étrangers nous revendent cher cette même denrée

dont nous leur avons abandonné le monopole. Comment

l’établiffement des magafins leve ces inconvéniens, 8c noua

procure les mêmes avantages. Ibid. 336. <1. L’exécution d’une

idée fi fimple ne peut rencontrer que trois difficultés ; la

cohtradiâion des loix, le préjugé contre la garde des blés,

le défaut de confiance,

Obfervations par rapport aux loix : celles qui gênent le

commerce intérieur font incompatibles avec la confervation

de l’agriculture. La loi qui défend de garder des grains plus .

de trois ans , a dû opérer le contraire de ce qu’elle s’étoit

propofé. Quel a été le motif de cette loi. Richeffe du pré*

font que M. Duhamel a fait à fa patrie en levant l’inconvénient

que cette loi a voulu prévenir. Ibid. Erreurs

8c préjugés qui s’oppofent au projet propofé : moyen de

les détruire. Progrès que nous avons faits vers les bons principes

fur le magafinage des bleds. Gratification qu’il con-

viendroit d’aêcorder à ceux qui conftruiroient des magafins

d’une certaine quantité de grain9, fuivant la nouvelle méthode.

Le défaut de confiance eft la troifieme difficulté qui

pourroit fe préfentèr dans l’exécution. Sur quoi ce défaut

ae confiance a pu être fondé, Ibid. 337. a. Moyen de lever

cet obftacle. Pour commencer 8c donner l’exemple , peut-

être feroit-il utile d’obliger les diverfes communautés des

marchands 8c d’artifans dans les villes, à entretenir chacune

un grenier, ou d’en réunir deux ou trois pour le même

objet. Peut-être enfuite l’efprit de charité toumeroit-il d*

ce côté une partie de fes libéralités. Affurance que le cultivateur

peut avoir d’un débouché confidérable dans les années

d’abondance. Suite de raifonnemens qui montrent qu’il

doit y..avoir des permiffions d’exporter les grains, pour parvenir

à s’en procurer une quantité fuffifante au befoin , 8c

établir l’équilibre fur les prix. Ibid. b. Moyen de déterminer

la quantité qui doit fortir. Il paroîtroit que le prix de 16 liv.'

3 fols le fetier de froment feroit le dernier terme auquel on

pourroit en permettre la fortie pour l’étranger. Propofition

qu’on devroit fuivre à l’égard du méteil , du feigle 8c dé

l’orge. Ibid. 338. a Bénéfice que pourroient efpérer les ipé-

culateurs , lorfque le froment feroit à 14 liv. le fetier dans

un tems où les greniers feroient remplis. A ce même prix, le

laboureur qui n’eft pas en état de garder trouveroit encore

affez de profit dans fa culture pour la continuer 8c l’augmenter.

D eft à fouhaiter que jamais le froment ne foit acheté

au-deffous de ce prix, lorfque l’impôt fur les terres eft i

3 fols pour liv. &c. La concurrence intérieure 8c extérieure

eft feule capable de garantir les grains de cet aviliffement,

tandis qu’elle conferveroit aux autres ouvriers l'efpérance de

ne jamais payer le froment au-deffus de 21 à 22 liv. le fetier.

Au prix qu’on vient de propofer, l’état n’auroit plus befoin

de donner des gratifications pour l’exportation.....Mais il

feroit très-convenable de reftreindre la faculté de lexportar

tion des grains aux feuJs vaiffeaux françois 8c conftruits en

France. Ibid. b. Objeétion tirée de ce que dans le cas ou les

capitaux feroient rares dans le commerce, ce feroit priver

le cultivateur de fa reffource. Réponfe à cette objeôion. La

réduétion des prix de nos ports 8c de nos frontières fur les

prix propofés, relativement aux poids 8c mefures de chaque

lieu f eft une opération très-facile 8c encore plus avantageufe

à-l’état. A l’égard des grains étrangers, c’eft une bonne police

d’en prohiber l’importation, pour favorifer fes terres.; 8c la

prohibition peut toujours être levée , quand la néceffité l’ordonne.

Ce qui n’empêche pas que les navigateurs faffent commerce

de ces grains étrangers en établiffant des ports flancs,

6*c. Il eft effentiel de conferver notre main-d’oeuvre à bon

marché, tant que l’intérêt de notre argent fera haut ; Ibid.

339. a 8c que nos foldats 8c matelots puiffent fubfifteravec

leur paie médiocre. Comment on peut comparer l’aifance

des fujets de deux états, 8c mettrq à- cet égard lès- uns au