5 5< S E C R

Éc re v isse , ( Unir. ) obfervations, fur celles de Tenedos.

XVI. 134-*-

Écrevisse , ( Aftron.) voye{ C a n c e r .

E c re v is se , lycuxd”) leur propriété : leur préparation.

Celle ivcc le lue de citron. Tablettes d’yeux d’écreviffes.

Autres compositions où ils entrent, y. 337. a.

Ecrevijfe. Effet de l’infufion des yeux d’écreviffe dans le

vinaigre. XVII. 304. b.

É C R E V ISSE , ( Mat. midïc. ) bouts noirs des grofles pattes

d*écreviffcs de iner, dont on compofc une poudre abfor-

bante. V. 3 57. a. .

É C R E V ISS E , ( Blafon) meuble d’armoire. Suppl. IL 764. b.

É c r e v is s e s , ( Chaufournier ) pierres qui ne fe font pas

Calcinées faute d’un feu affez v iolent. Suppl. II. 764. b.

ÉCRIRE. ( Comm. ) Ecrire fur le journal, fur le grand

livre, écrire fur fon agenda, écrire une partie en banque. V .

357. b.

ECRITS originaux, divers fens de cette expreflion. XI.

64%- a'

Ecrite, loi, IX. 660. a.

ÉCRITEAU, épigraphe, infeription ; différence entre ces

mots. Ecritaux que les anciens peintres faifoient groifiérement

fortir de la bouche de leurs perfonnages. V . 357. b. Voye{

R o u le a u . Obfervation fur la traduûion de ce paffage, ils

marquèrent le fujet de la condamnation de Jcfus-Chrift dans cette

infeription ( écriteau ) qu’ils mirent au-deJJ'us de Ja tête. Ibid.

358. a.

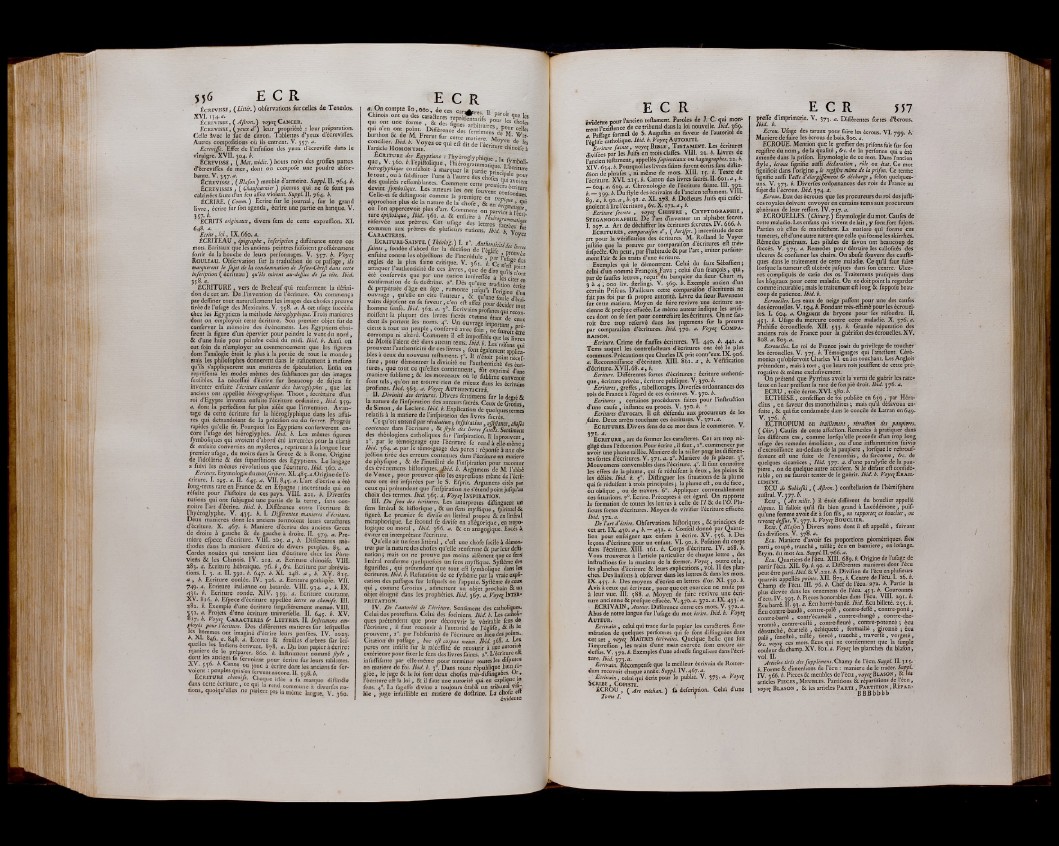

ÉCRITURE , vers de Brebeuf qui renferment la définition

de cet art. De .l’invention de 1 écriture. On commença

par defliner tout naturellement les images des chofes : preuve

tirée de l’ufage des Mexicains. V. 358. a. A cet ufage iuccéda

chez les Egyptiens la méthode hiéroglyphique. Trois manières

dont on employoit cette écriture. Son premier objet fut de

confervcr la mémoire des événemens. Les Egyptiens choi-

firent la figure d’un épervier pour peindre le vent du nord,

& d’une huie pour peindre celui du midi. Ibid. b. Ainfi on

eut foin de n’employer au commencement que les figures

dont l’analogie étoit le plus à la portée dé tout le monde 5

mais les phuofophes donnèrent dans le rafinement à mefure

qu’ils s’appliquèrent aux matières de ipéculation. Enfin on

repréfentà les modes mêmes des fubftances par des images

fenfibles. La néccfiité d’écrire fur beaucoup de fujets fit

inventer enfùite l’écriture coulante des hiéroglyphes, que les

anciens ont appellée hiérographique. Thoot, Secrétaire d’un

roi d’Egypte inventa enfuite l’écriture ordinaire, Ibid. 359.

a. dont la perfeâion fut plus aifée que l’invention. Avantage

de cette écriture fur la hiéroglyphique dans les affaires

qui deinandoient de la précifion ou du fecrer. Progrès

rapides qu’elle fit. Pourquoi les Egyptiens conferverent encore

l’ufage des hiéroglyphes. Ibid. b. Les mômes figures

Symboliques qui avoient d’abord été inventées pour la clarté

« enfuite converties en myfieres, reprirent à la longue leur

premier ufage, du moins dans la Grcce & à Rome. Origine

de l’idolâtrie & des fuperfiitions des Egyptiens. Le langage

a fuivi les mêmes révolutions que l’écriture. Ibïd. 360. a.

Ecriture. Etymologie dumotfcribere. XL485.¿.Origine de l’écriture.

I. zgÿ. a. IL 643. a. VII. 845. a. L’art d’écrire a été

long-tems rare en France & en Efpagnc : incertitude qui en

réfulte pour l’hifloire de ces pays. VIII. 121. b. Diverfes

nations qui ont fubjugué une partie de la terre, fans con-

noître l’art d’écrire. Ibid. b. Différence entre l'écriture &

lWroglyphe. V. 435. b. I. Différentes maniérés d’écriture.

Deux maniérés dont-les anciens formoient leurs caraâeres

d’écriture. X. 467. b. Manière d’écrire des anciens Grecs

de droite à gauche & de gauche à droite. II. 379. a. Première

efpece d’écriture. V u l. 20«. a , b. Différentes méthodes

dans la manière d’écrire de divers peuples. 83. a.

Cordes nouées qui tenoient lieu d’écriture chez les Péruviens

& les Chinois. IV. 211. a. Ecriture chinoife. VIII.

283. a. Ecriture hébraïque. 76. b , bc. Ecriture par abréviations.

I. 3. a. II. 39X. b. 647. b. XI. 248. a , b. XV. 8x5.

a , b. Ecriture coulée. IV. 326. a. Ecriture gothique. VIL

749. a. Ecriture italienne ou batardc. VIII. 934. a , b. IX.

431. b. Ecriture ronde. XIV. 33a.' a. Ecriture courante.

XV. 816. b. Efpece d’écriture appellée lettre en chemife. III.

282. b. Exemple d’une écriture Singulièrement menue. VIII.

J52. a. Projets d’une écriture univerfelle. II. 643. b. XV.

017. b. Foyer CA R A C T E R E S b LETTRES. II. Injl rumens etn-

\ u ^0Ur ^ ^criture" différentes matières fur lesquelles

,CS.J!0 ™mcs ont imaginé d’écrire leurs penfées. IV. 1023.

11 A**- 848. a. Ecorce & feuilles d’arbres itir lefquelles

les Indiens écrivent. 878. a. Du bon papier à écrire :

manière de le préparer. 860. b. Infiniment nommé ftyle ,

dont les anciens fe fervoient pour écrire fur leurs tablettes.

A V . 33b. b. garnie ou jonc ¿1 écrire dont les anciens fe fèr-

vo.ent : peuples qui s’cn fervent encore. II. c98. b.

É c r itu r e chmotji. Chatiue idée a ja marque diffinito

dans çctre écriture , ce qu, g rend commune 4 ‘diver|i5

lions, quoiqu elles ne parlent pas la mime langue. V. 360.

E C R

a. On compte 80,000, de ces r i r A , -, n

Chinois ont eu des caraâeres renrêfSfL fe Paro,t les

qui ont une forme , & d“ P°Ur ¡ * « ¡ 5

qui n’en ont point. Différence des font mens ’ l Pu r cclfc

burthon & de M. Freret fur c e , ! ? m S M ° M JWa'-

concilier. Ibid. b. Voyez ce qui cil dit de l’écrln c.

l’article Homonyme. nture chinoife à

É C R ITU R E des Egyptiens : l’hyéroglyphinire 1 <■„ . I

que, V. ,6c. b.l’épüloUque , l’f i é r o gm L S je V f e " . 1'01'-

Rilroglyphtque conliiloit à marquer la parût odlU- w ! 1®

le tout, ou à fubfiituer l'une à l’autre Ses Î i f S P Ü

des qualités reffcmblantes. Comment cette p r e n îÆ ™ cm

devint t e B Les auteurs les ont fouvent cmfnnT"

Celle-ci fediftmguott comme la première en t r a p Î “ :

approchent plus de la nature de la chofe & en Sri ’•

ou l’on appercevoit plus d’art. Comment on p a r v l S S " ’

turc eptjlolique, Ibid. a i l. a. & enfuite i

réfervée aux prêtres. Cet ufage des lettres f a c S T '

commun aux prêtres de plufteurs nations. Ibid b v

C A R A C T ER E S . ' VoyCZ

E c r itu r e -S a in te . ( Théolog.) I. i n. Authentifia, r

faints , fondée d’abord fur la décifion de l’églifc n f*

enfuite contre les objeélions de l’incrédule par w r ? V.

réglés de la plus faine critique. V. 361. ¿.Ce n’ fÜ •*

attaquer l’authenticité de ces livres, que de dire M M ® -

été confervés que par une nation intéreffée à 1« S

confirmation de fa doftrine. 2". Dés qu’une tradition B

& perpétuée cl âge en âge remonte jufqn’à l’origine“ " !

ouvrage , qu’eUe en cite l’auteur , & qu’une fonlï “•

vains dépofenr en fa faveur, c’en elt affez pour décider m !

homtpe enfé. Ibid. 36. e.

noiffeht la plupart des livres facrés comme étant de cm,

dont ils portent les noms. 4". Un ouvrage Important oré

cteux i tout un peuple, confervé avec foin, ne fa u r oÆ

“ '«■"r,,"! I É É Comment ¡1 eft Impoffible que les livre!

de Mode laient été dans aucun tcms.Ibid.b. Les ralfons qui

prouvent 1 authenticité de ces livres , font également applicables

à ceux du nouveau teftament. 5“. Il „ ’finit point necef-

fatre , pour démontrer la divinité ou l’authenticité des écti-

tnres, que tou, ce qu’elles contiennent, fflt exprimé d’uuc

manière fublime; & les morceaux où le fublime convcuolt

lont tels, qu on ne trouve rien de mieox dans les écrivains

profanes. Ibid. 363. a. Foyer A u th e n t i c i t é .

II. Divinité des écritures. Divers fenrimens fur le degré &

la nature de l’infpiration des auteurs facrés. Ceux de Grotius

de Simon , de Leclerc. Ibid. b. Explication de quelques termes

relatifs a la matière de 1 infpiration des livres facrés.

Ce qu’oh entend par révélation, infpiration, aJMaüee. chofes

contenues dans 1 écriture , & Jlyle des livres famis. Sentiment

des théologiens catholiques fur l’infpiration. Il la prouvent,

1“; par le témoignage que l’écriture fe rend à elle-même j

Ibid. 364. a. par le témoignage des peres : réponfe i une ob-

jeétion tirée des erreurs contenues dans l’écriture en matière

de phyfique , & de l’inutilité de l’inipiration pour raconter

des événemens hiftoriques.^/V/. b. Argumens de M. l’abbé

de V ence, pour prouver qlîe les expreîüons même de l’écriture

ont été infpirécs par le S. Efprit. Argumens cités par

ceux qui prétendent que l’infpiration ne s’étend point jufqu’au

choix des termes. Ibid. 363. a. Voye^ In sp ira tion .

III* Du fétu des écritures. Les interprètes difiinguent urt

fens littéral 8c hifiorique , 8c un fens myfiique, fpirituel &

figuré. Le premier fe divife en littéral propre & en littéral

métaphorique. Le fécond fe divife en allégorique, en tropo*

logique ou moral, Ibid. 366. a. 8c en anagogique. Excès k

éviter en interprétant l’écriture.

Qu’elle ait Un fens littéral, c’cfi une chofe facile à démonr

trer par la nature des chofes qu’elle renferme & par leur defti-

nation j mais on ne prouve pas moins aifément que ce fens

littéral renferme quelquefois un fens myfiique. Syfiême des

figuriftes, qui prétendent que tout eft fymbolique dans les

écritures. Ibid. b. Réfutation de ce fyftême par la vraie explication

des paffages fur lcfquels on l’appuie. Syfiême de ceux

qui, comme Grotius , admettent un < ’ * 1

objet éloigné dans les prophéties. Ibid. I

objet prochain & un

367. a. Voye[ Interp

r é ta t io n .

IV. De l’autorité de t écriture. Sentiment des catholiques.

Celui des proteftans. Celui des fociniens. Ibid. b. Les catholiques

prétendent que pour découvrir le véritable fens do

récriture , il faut recourir à l’autorité de l’églife, 8c ils le

prouvent, x°. par l’obfcurité de l’écriture on bien des points..

Citarion'du paffage , hoc efl corpus meum. Ibid. 36S. 0. Les

peres ont infifté fur la néccffité de recourir à une autorité

extérieure pour fixer le fens des livres iâints. 2°. L’écriture eft

infuffifante par elle-même pour terminer toutes les difputcs

en matière de foi.Ibid. b. 3“. Dans toute république bicnre-

glée, le juge 8c la loi font deux chofes très-difiinguées. Or »

récriture eft la loi, & il faut une autorité qui en explique lo

fens. 40. La fagefic divine a toujours établi un tribunal vd^

ble , juge infaillible en marier© de do&rinc. La chofe eft

1 0 évidente

E C R

évidente 001H’ Î’àncien teftament. Paroles de J. C. qui mpn*

trent l’exmence de ce tribunal dans la loi nouvelle. Ibid. 260.

a Paffage formel de S. Auguftin en faveur de l’autorité de

l’églife catholique. Ibid. b. Voye[ AUTORITÉ. .

Ecriture faintey voyc{ B ib le , Tsstamen t. Les écritures

divifées par les Juifs en trois claffes. VIII. 22. b. Livres de

l’ancien teftament, appellés fapientiaux ou haeiographes. 22. b.

XIV. ¿34. b. Pourquoi les livres faints furent écrits fans diftin-

âion de phrafes , ni même de mots. XIII. 13. b. Texte de

l’écriture. XVI. 21 y b. Canon des livres facrés. II. 601. a , b.

— 604. a. 6x9. a. Chronologie de l’écriture fainte. III. 302.

b• — 399- é. Du ftyle des écrivains de l’ancien teftament. VIII.

89. a, b. 90. a , b. 91. a. XI. 278. b. Doéteurs Juifs qui enfei-

gnoient à lire l’écriture, bc. X. X72. ayb.

Ecriture fecrete , voyez CH IF FRE , C R Y P TO G R A PH IE ,

S t e g a n o g r a p h i e . De l'art d’inventer un alphabet fecret.

I. 297. a. Art de déchiffrer les écritures fecretes. IV. 666. b.

E c r i t u r e s , comparaifon d’f ( Jurifpr. ) incertitude de cet

art pour la vérification des écritures. M. Rolland le Vayer

juftifie que la preuve par comparaifon d’écritures eft très-

fufpeâe. On peut, par fhabitude & par l’art, imiter parfaitement

l’air & les traits d’une écriture, ¡j C1L A.

Exemples qui le démontrent. Celui du faux Sébaftien j

celui d’un nommé François Fava ; celui d’un françois, qui,

par de feuffes lettres, reçu “ du banquier du fieur Charr rs,

3 à 4 i 000 liv. fterlings. V. 369. b. Exemple ancien dun

certain Prifcus. D’ailleurs cette comparaifon d’écritures ne

fait pas foi par fa propre autorité. Livre du fieur Raveneau

fur cette matière. Moyen de faire revivre une écriture ancienne

& prefque effacée. Le même auteur indique les artifices

dont on fe fert pour contrefaire les écritures. On ne feu-

roit être trop refervé dans les jugeraens fur la preuve

par comparaison d’écritures. Ibid. 370. a. Voyc^ Compara

is o n .

Ecriture. Crime de feuffes écritures. VI. 440. b. 441. a.

Tems auquel les contrefefteurs d’écritures ont été le plus

communs. Précautions que Charles IX prit contr’eux. IX 906.

a. Rcconnoiffance d’écriture. XIII. 861. a , b. Vérification

d’écriture. XVII. 68. a, é,

Ecriture. Différentes fortes d’écritures : écriture authentique

, écriture privée, écriture publique. V . 370. b.

Ecritures9 greffes , tabellionages. Diverfes ordonnances des

rois de France à l’égard de ces écritures. V. 370. b.

Ecritures , certaines procédures faites pour l’inftruâion

d’une caufe, inftance ou procès. V . 370. b. •

Ecritures d’avocats. Il eft défendu aux procureurs de les

faire. Deux arrêts touchant ces écritures. V. 37t. a.

E c r itu r e s . Divers fens de ce mot dans le commerce. V.

37X. a.

E c r i t u r e , art de former les carafteres. Cet art trop négligé

dans l’éducation. Pour écrire, il faut, x°. commencer par

avoir une plume taillée. Maniéré de la tailler poqjr les différentes

fortes d’écritures. V . 371. a. 20. Maniéré de fe placer. ^3°.

Mouvcmens convenables dans l’écriture. 40. Il faut connoître

les effets de la-plume, qui fe réduifent à deux, les pleins &

les déliés. Ibid. b. 50. Diftinguer les fituations de la plume

qui fe réduifent à trois principales ; la plume eft, ou de face,

ou oblique , ou de travers. 6°. Appliquer convenablement

ces fituations. 70. Ecrire. Préceptes à cet égard. On rapporte

la formation de toutes les lettres à celle de 1’/ & de l’O. Plu-

ftcurs fortes d’écritures. Moyen de vivifier l’écriture effacée.

Ibid. 372. a.

De tan d’écrire. Obfervations hiftoriques, & principes de

cet art. IX 430. a , b. — 432. a. Confeil donné par Quinri-

lien pour enfeigner aux enfens à écrire. XV. 556. b. Des

leçons d’écriture pour un enfant. VI. 90. b. Pofition du corps

dans l’écriture. XIII. 161. b. Corps d’écriture. IV. 268. b.

Vous trouverez à l’article particulier de chaque lettre , des

inftruâions fur la maniéré de la former. Viyc{ , outre cela,

les planches d’écriture & leurs explications, vol. Il des planches.

Des liaifons à obferver dans les lettres 8c dans les mots.

IX. 433. b. Des moyens d’écrire en lettres d’or. XI. 530. b.

Avis à ceux qui écrivent, pour que cet exercice ne nuile pas

h leur vue. III. 588. a. Moyen de {aire revivre une écriture

ancienne & prefque effacée. V..376.-a. 372. a. IX 433. a.

ECRIVAIN, Auteur. Différence ehtre ces mots. V. 372. a.

Abus de notre langue fur l’ufege du mot écrire. Ibid. b. Fiye{

A u te u r . J

Ecrivain , celui qui trace fur le papier les caraâeres. Énumération

de quelques perfonnes qui fe font diftinguées dans

cet art , voyez M a îtres écrivains. Quelque belle que foit

l ’imprefiion , les traits d’une main exercée font encore au-

deffus. V. 372. b. Exemples d’une adreffe fingulicre dans l’écriture.

Ibid. 373.0.

Ecrivain. Récompenfe que le meilleur écrivain de Rotterdam

recevoir chaque année. Suppl. IV. 467. a.

■ Ecrivain, celui qyi écrit pour le public. V. 373. a* Voyc{

S c rib e , Copiste.

ECROU , ( An méchan. ) fe deferimion. Celui d’une

Tome I.

E C R 557

préffe d’imprimerie. V. 373. Différentes fortes d’ïcrous.

Ibid. b.

Ecrou. Ufage des taraux pour faire les écrous. VI. 799. b.

Maniéré de faire les écrous ae bois. 800. a.

ECROUE. Mention que le greffier des priions foit fur fon

regiftre du nom, de la qualité, bc. de la perfonne qui a été

amenée dans la prifon. Etymologie de ce mot. Dans l’ancien

ftyle, écroue fignifie auifi déclaration, rôle ou état. Ce mot

fignifioit dans lorigine , le regiftre même de la prifon. Ce terme

fignifie auifi Vafle d’élargijfcmcnt b décharge, félon quelques-

uns. V. 373. b. Diverfes ordonnances des rois de France au

fujet de l’écroue. Ibid. 374. a.

Ecroue. Etat des écroues que les procureurs du roi des jufti-

ces royales doivent envoyer en certains tems aux procureurs

généraux de leur reffort. IV .717.a.

ECROUELLES. ( Chïrurg. ) Étymologie du mot. Caufcs de

cette maladie. Les enfens qui vivent de lu t, y font fort fujets.

Parties où elles fe manireftent. La matière qui forme ces

tumeurs, eft d’une autre nature que celle qui forme les skirrhes.

Rémedcs généraux. Les pilules de fovon ont beaucoup de

fûccés. V. 375. a. Remedes pour détruire les callofités des

ulcérés & continuer les chairs. On abufe fouvent des caufti-

ques dans le traitement de cette maladie. Ce qu’il faut foire

lorfque la tumeur eft ulcérée jufques dans fon centre.- Ulcérés

compliqués de carie des os. Traitemens pratiqués dans

les hôpjtaux pour cette maladie. On ne doit point la regarder

comme incurable ; mais le traitement eft long & fuppofe beaucoup

de patience. Ibid. b.

Ecrouelles. Les eaux de neige paffent pour une des caufes

des écrouelles. V. 194. b. Fondant trés-eihmé pour les écrouel-

les. I. 604. a. Onguent de bryone pour les réfoudre. II.

Â3. b. Ufage du mercure contre cette maladie. X. 376. a.

thifie écrouelleufe. XII. 3x3. b. Grande réputation des

anciens rois de France pour la guérifon des écrouelles. XV.

808. a. 803. a.

Ecrouelles. Le roi de France jouit du privilège de toucher

les écrouelles. V. 375. b. Témoignages qui l’atteftent. Cérémonies

qu’obfervoit Charles VI en les touchant. Les Anglois

prétendent, mais à tort, que leurs rois jouiffent de cette pré-,

rogative & même exclusivement.

On prétend que Pyrrhus avoit la vertu de guérir les rater

leux en leur preffant la rate de fonpié droit. Ibid. 376. a.

ECRU, toile écrue.XVI. 380. b.

ECTHESE, confeffion de foi publiée en 639 , par Héra-

clius , en faveur des monothèlites ; mais qu’il déiavoua en-

fuite , & qui fut condamnée dans le concile de Latran en 649.

e E t r o p iu m ou éraillement, rétraêltori des paupières.

( Chir.) Caufes de cette affeâion. Remedes à pratiquer dans

les différens cas , comme lorfqu’elle procédé a’un trop long

ufege des remedes émolliens, ou d’une inflammation fuivio

d’excroiffance au-dedans de la paupiere , lorfque le rebrouf-

fement eft une fuite de l’encanthis, du fercome, bc. de

quelques cicatrices , Ibid. 3 77. a. d’une paralyfie de la paupière

, ou de quelque autre accident. Si le défaut eft considérable,

on ne lauroit tenter de le guérir. Ibid. b. Foye^ÉRAiL-

LEMENT.

ÉCU de Sobiefki , ( Aftron.) conftellation de l’hémifphere

auftral. V. 377. b.

ÉCU , ( Artmilit.) il étoit différent du bouclier appellé

clipeus. Il feUoit qu’il fût bien grand à Lacédémone, puisqu'une

femme avoit dit à fon fils, ou rapporte[ ce bouclier, ou

revenez dejjus. V. 377. b. Voye[ BOUCLIER.

Écu. ( Blafon ) Divers noms dont il eft appellé, fuivant

fes divifions. V . 378. a.

Écu. Maniéré d’avoir fes proportions géométriques. Écu

parti, coupé, tranché, taillé ; écu en bannicre, en lofange.

Etym. du mot écu. Suppl. II.766. a.

Écu. Quartiers de i’écu. XIII. 689. b. Origine de 1 ulage de

partir l’écu. XII. 89. b. 90. a. Différentes maniérés dont l’écu

peut être taxti.Ibid. & V .221. b. Divifton de l’écu enplufieurs

quarrés appellés points. XII. 873. b. Centre de l’écu. I. 26. b.

Champ de l’écu. III. 76. b. Chef de l’écu. 272. ¿.Partie la

plus élevée dans les ornemens de l’écu. 453. b. Couronnes

d’écu.IV. 393. ¿.Pièces honorables dans i’écu. VIII. 291. ¿.

Écu barré. IL 93. a. Écu barré-bandé. Ibid. Écu billeté. 255. b.

Écucontre-bandé, contre-palé , contre-feffé, contre-poné,

contre-barré , contr’écartelé , contre-changé , contre-chevronné

, contre-cofté , contre-fleuré, contre-potencé ; écu

détranché, écartelé , échiqueté , fermaillé , gironné ; éou

palé, feneftré, taillé, tiercé, traochè , traverfé , vergeté,

bc. voyez ces mots. Écus qui ne contiennent que la iimple

couleur du champ. XV. 801. a. Voye{ les planches du blafon,

V°Articles tirés des fupplèmens. Champ de Vécu. Suppl. II. 313.

b. Forme & dimenuons de l’écu : maniéré de le tracer. Suppl.

IV. 366. b. Pièces & meubles de l’ècu, voye^ Blason , & lés

articles Piè ces ,Meubles. Partitions & répartitions de l’écu,

voyez B la s o n , 8c les articles P a r t i , P a r t it io n i Répar-

BBBbbbb