» ( G é o g r .m .) étendue 8t bornes de ce

Canflerc’ des Allemands. Suppl. I. 308. a. Conftmt-

Germanie. Produ&ons & population de

jÊ È Ê L révolutions. Origine du titre d empereur des

u J . S « prend le chef lu corps germanique, lbti. b.

f i s ^Allemagne fe défdlent de Feurs droits f a j »

Romains & continuent à fe parer du vain utre dcdéfen-

Romams, Elefteurs d’Allemagne. Du tems ou ces

lîraoVroprié k privilège exclufif d’élire l’empereur

Maifons d’ÉUanâgM qui ont poffédé la couronne

lu p ém l.

due de leur dommanon Palatlns du.Rlnn.

ont formées, &c. Maii• de Brandebourg. Maifon

Maifon a S É f c g j i ; yéleélorat de Boheme tombé dans

de Brunfwtç- e ^ ¿^ eu r s ecdèfiafliques, chanla

maifon d; . Gnul(is offices de la couronne , dont

cebers de lemp . U l i b Différons fouverains

dASëmagne qui , avec une égalité de prérogatives , font

d i f f in S a r la différence des noms. Princes fouverains qui

S i le droit d’élire l’empereur : les uns poffedent

d ! é t L très-étendus , les autres n’ont quune pmffance

bornée, qui les met dans une forte de dépendance de leurs

voifms puiffans. Etendue & bornes delà pmffance & de

l ’autorité de l’empereur. Etats de 1 empire, compoiès de trois

corps ou collèges. Collège des élefteurs. Collège des princes

/èid s 10. a. Collège des villes impériales. Villes anféan-

niiés L’Allemagne divlfée en differens cercles ou grandes

provinces depuis l’an 143?- Obfervations géographiques fur

chacune de ces provinces. Autriche , Baviereli/d. ,

Franconie. Ibid. Haute-Saxeg Baffe-Saxe, Welipha-

11e Bas-Rhin, Haut-Rhin. Ibid. b. Religions profeffées en

Allemagne. Coriftitution politique de les différens états.

Examen de la queftion , fi le gouvernement de l’Allemagne

peut être regardé comme ariftocratique | ou comme monarchique.

En quoi confifte la puiffance impériale. Ibid. 312. a.

Différences dans les prérogatives de l’empereur & celles

des rois. Examen du fentiment de quelques éenyams Allemands

, qui ont prétendu que leur gouvernement étoit

populaire. Des forces de l’Allemagne. Ibid. b. Gout des ha-

bitans pour les arts mèchaniques. Nombre des villes & des

bourgs renfermés dans les dix cercles. Productions du pays.

Les richeffes de l’Allemagne, diftribuées avec plus d’économie

que dans les autres royaumes. La puiffance de ce pays comparée

à celle des états voifms. Ibid. 313. a. Maux politiques

dans le corps germanique. Le défaut d’harmonie avec le lbu-

verain, eft le germe de fa langueur & de fon dépériffement.

Le plus grand vice du gouvernement de l’empire eft de n’être

ni monarchique, ni puiffance fédérative. Délunion des membres

qui compofent ce corps. Divifions qu’entretient la différence

des religions. Maux qui réfultent du droit accordé à

différens états de l’empire, de faire des alliances avec leurs

voifms. Ibid. b.

AÎlemagne. De l’empire d’Allemagne. V. 582. b. 583. a , b.

; b. Conititudon d’Allemagne.

de ce pays depuis que les françois y ont faitféjour. 8 p . a.

Confiférations fur l’état de la poéfie en Allemagne. Si,ppL

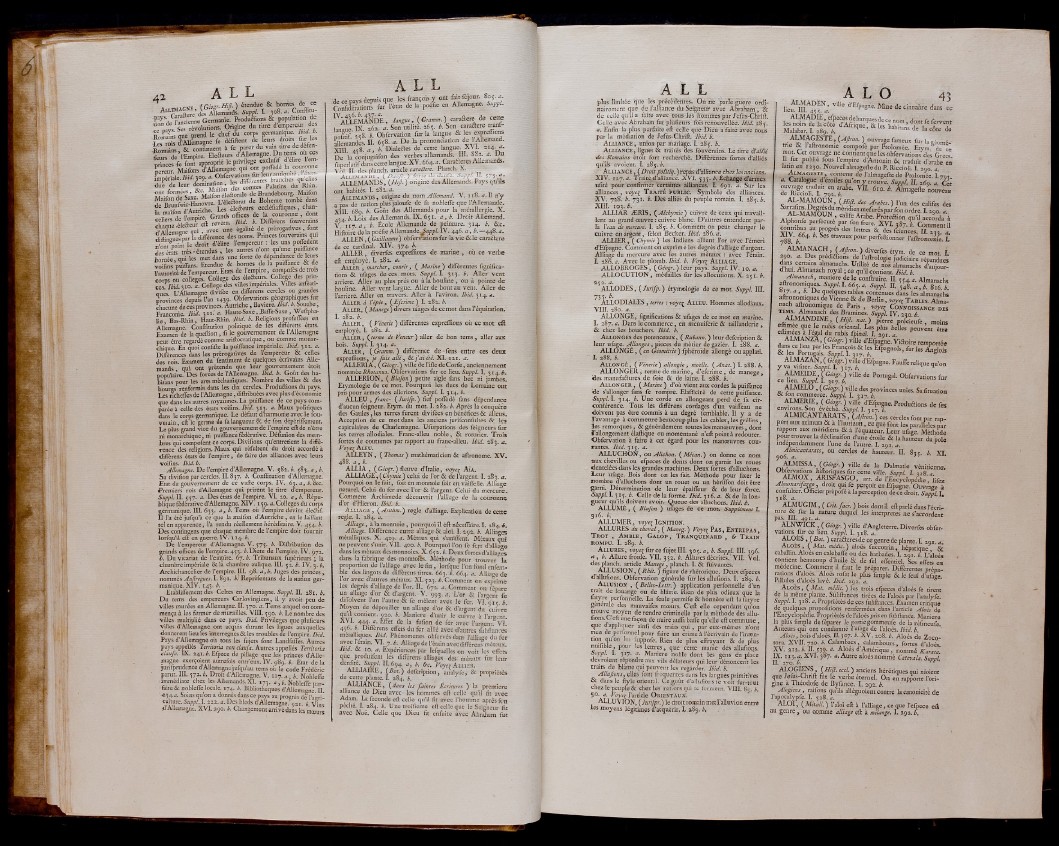

ÂÎIlÊMaI^DÈ, langue, ( Gramm. ) car?.¿1ère de cette

langue. IX. 262. “■ Son utihté. a6, b. Son caraflere tranf-

poftif. as 8. b. Obfervation fur la langue & es expreffions

allemandes. II. 658- § De la prononciation de 1 Allemand.

Xffl. 45»- " , b. Diale&es de cette langue XVI « 4 . a.

De la conjugaifon des verbes allemands. III. 88a. v. Du

fuperlatif dans cette langue. X V . 664. a. Caraéleres Allemands.

Vol. ïï. des planch. article caraElere. Planch. A.

Allemande , ( 2>S,7fJ?TTéTr7c<lê Suppl. ALLEMANDS, (Htjl. ) origine des Allemands. Pay

Sa divifion par cercles. H. 837. ________

Etat du gouvernement de ce vafte corps. IV. 62. a3 b.tkc.

Premiers rois d’Allemagne qui prirent le titre a’empereur.

Suppl. II. 557. a. Des états de l’empire. VI. 20. a , b. République

fédérative d'Allemagne. XIV. 139. a. Collèges du corps

germanique. III. 633. a , b. Tems où l’empire devint éleélif.

Il l’a été jufqu’à ce que la maiibn d’Autriche, en le Jaiflânt

tel en apparence, l’a rendu réellement héréditaire. V . 434. b.

Des contingens que chaque membre de l’empire doit fournir

lorfqurd eft en guerre.lv. 114. b.

De l’empereur d’Allemagne. V. 373. b. Diftribution des

grands offices de l’empire. 433. b. Diete de l’empire. IV. 972.

b. Du vicariat de l’empire. 67. b. Tribunaux fupérieurs ; la

chambre impériale & la chambre aulique. III. 32. b. IV. 3. b.

Archichancelier de l’empire. III. 98. af b. Juges des princes,

nommés Aujlregues. I. 892. bJ Repréfentans de la Ration germanique.

XÎV. 143. A |

Etabliffement des Celtes en Allemagne. Suppl. II. 281. b.

Du tems des empereurs Carlovingiens, il y avoit peu de

villes murées en Allemagne. II. 370. a. Tems auquel on commença

à les fermer de murailles. VIII. 390. b. Le nombre des

villes multiplié dans ce pays. Ibid. Privilèges que plufieurs

villes d’Allemagne ont acquis durant les ligues auxquelles

donnèrent lieu les interrègnes & les troubles ae l’empire. Ibid.

Pays d’Allemagne où tous les fujets font Landfaffes. Autres

pays appellés Territoria nonclauja. Autres appellés Terrîtoria

claufa. IX. 241.6. Efpece de pillage que les princes d’Allemagne

exerçoient autrefois entr eux. IV. 989. b. Etat de la

jurifprudence d’Allemagne jufqu’au tems où le code Frédéric

parur. III. 572. b. Droit d’Allemagne. V. 117. a , b. Nobleffe

•immédiate Chez les Allemands. Al. 173. a , b. Nobleffe parfaite

& nobleffe locale. 174. b. Bibliothèques d’Allemaene ll.

*34.*. Soins qu’on a donnés dans ce pays au progrès de l’acri-

euhure. Suppl. I. 222. a. Des bleds d'Allemagne. 921. b Vins

d’Allemagne. XVI. 290. b. Changement arrivé dans les moeurs

II.

375. a.

ays qu’ils

ont habités. I. 2.82.^.

Allemands , origine du nom Allemand. V. 1 ib. a. 11 n y

a pas de nation plus jaloufe de fa nobleffe que l’Allemande.

XÜI. 689. b. Goût des Allemands pour la métallurgie. X.

434.6. Loix des Allemands. IX. 631. a , 6. Droit Allemand.

V. 117. a , b. École Allemande de peinture. 314. b. & c.

Hi'ftoire de*la poéfie Allemande.Suppl. IV. 446. a , b. —448.a.

ALLEN, ( Guillaume') obfervadons fur la vie & le caraélere

de ce cardinal. XIV. 374. b.

ALLER, diverfes expreffions de marine , où ce verbe

eft employé. I. 282. a.

A l l e r , marcher, courir, | Marine ) différentes fignifica-

rions & ufages de ces. mots. Suppl. I. 313. b. Aller vent

arriéré. Aller au plus près ou à la bouline , ou à pointe de

bouline. Aller vent largue. Aller de bout au vent. Aller de

l’arriere. Aller en travers. Aller à l’aviron. Ibid. 314. a.

A l l e r à l'épée, (Efcrime) L 282. b.

A ller, ( Manege) divers ulages de ce mot dans l’équitarion.

I. 282. b.

A ller , ( Vénerie ) différentes expreffions où ce mot eft

employé. I. 282. b.

A l l e r , ( terme de Veneur) aller de bon tems, aller aux

bois. SuppL I. 314. a.

A ller , ( Gramm. ) différence de • fens entre ces deux

expreffions, je fuis allé, & j ’ai été. XI. 121. a.

ALLER1A , ( Géogr.) ville de l’ifle deCorfe, anciennement

nommée Rhotanus. Obiêrvations fur ce lieu. Suppl. L 314.6.

ALLERION, ( B la fon ) perite aigle fans bec ni jambes.

Etymologie de ce mot. Pourquoi les ducs de Lorraine ont

pris pour armes des allerions. Suppl. I. 314. b.

ALLEU, franc- (Jurifp.) fief poffédé fans dépendance

d’aucun feigneur. Etym. du mot. I. 282. b. Après la conquête

des Gaules, les terres furent divifées en bénéfices & alleus.

Acception de ce mot dans les anciens jurifconfultes & les

capitulaires de Charlemagne. Usurpations des feigneurs fur

les terres allodiales. Franc-alleu noble, & roturier. Trois

fortes de coutumes par rapport au franc-alleu. Ibid. 283. a.

Voye{ A le u .

ALLE Y N , ( Thomas) mathématicien & aftronome. X V .

488. a y b.

ALLIA , (Géogr.) fleuve d’Italie, voyc^ Aïa.

ALLIAGE, ( Chymie ) celui de l’or & de l’argent. I. 283. a.

Pourquoi on le fait, foit en monnoie foit en vaiffelle. Alliage

naturel. Celui du fer avec l’or & l’argent. Celui du mercure.

Comment Archimede découvrit l ’alliage de la couronne

d’or d’Hieron. Ibid. b.

A l l iag e , ( Arithm. ) réglé d’alliage. Explication de cette

réglé. I. 284. a.

Alliage y à la monnoie, pourquoi il eft néceffaire. I. 284.6.

Alliage. Différence entre alliage & aloi. I. 292. b. Alliage

métalliques. X. 429. a. Métaux qui s’unïffent. Métaux qui

. ne peuvent s’unir. VII. 400. b. Pourquoi l’on fe fejt d'alliage

dans les métaux des monnoies. X. 63 2. b. Deux fortes d’alliages

dans la fabrique des nionnofès. Méthode pour trouver' la

proportion de l’alliage avec le fin, lorfque l’on fond enfem-

ble des lingots de différens titres. 663. b. 664. a. Alliage de

l’or avec d’autres métaux. XI. 323. b. Comment 011 exprime

les degrés d’alliage de l’or. II. 672. a. Comment on Sépare

, «n aHiage d’or & d’argent. V. 993. L’or & l’argent fe

dmolvent lun l’autre & fe mêlent avec le fer. VI. 913. b.

Moyen de dépouiller un alliage d’or & d’argent du cuivre*

qu il contient. 920. b. Maniéré d’unir le cuivre à l’argent.

XVI. 444. a. Effet de la fufion de fer avec l’argent VI

496. b. Différens effets du fer allié avec d’autres fubfiances

métalliques. Ibid. Phénomènes obfervés dans l’alliage du fer

||!p l’etain* VI..7 . b. Alliage de l’étain aVec différens métaux.

■Ibid. oc 10. a. Expériences par lefquelles on voit les effets

mie produifent les différens alüages des ihétaux fur leur

a t t t Î ? ^ ' ll/ 694' ** I p f e Voyei A l l i e r .

ALL1AIRE, (Bot.) defeription, analvfe, & propriétés

de cette plante. I. 284. b.

ALLIANCE, | dans les faintes Écritures ) la premiers

alliance de Dieu avec les hommes eft celle qu’il fit avec

Adam. La fécondé eft celle qu’il fit avec l’homme après ion

péché. I. 284. b. Une troifieme eft celle que le Seigneur fit

avec Noë. Celle que Dieu fit enfuite ayec Abraham fut

A L L

plus limitée qife les précédentes. On ne parle giiere ordinairement

que de l'alliance du SeÎgnëuV avec Abraham, '&

de celle qu’il a faife avec tous les hommes par Jefûs-Chrift.

Celle avec Abraham fut plüfifeürs fois renouvéllée. Ibid. 283.

a. Enfin la plus, parfaite ëft celle que Dieu a faite avec nous

par la médiation de Jefùs-Chrift. Ibid. b.

A l l ian ce , union par mariage. I. 28 3. b.

A l l ian ce , ligues & traités des fouverains. Le titre d'allié

des Romains étoit fort recherché. Différentes fortes d’alliés

qu’ils a voient. I. 285.6.

A l l ian ce , (Droit politlq. ) repàs d’alliance chez les anciens.

XIV. 127. a. Traité d’alliajice. XVI. 53 3. 6. Échange d’armes

nfité pour confirmer Certàin'es alliances. I. 691. d. Sur les

alliances, voye^ T r à ité p u b l ic . Symbole des alliances.

XV. 728. b. 731. b. Des alliés du peuple romain. I. 285. b.

XUI. 102.6.

ALLIAR ÆRÎS, ( Alchÿmie ) cuivre de ceux qui travaillent

au grand oeuvre : ciiivre blanc. D’autres entendent parla

Veau de mercure. I. 285. 6. Comment on peut changer le

cuivre eh argent, félon Becker. Ibid. 286.«.

ALLIER, ( Chymie ) les Ihdiens allient l’or avec l’émeri

•d’Efpagrie. COîfiment on exprime les degrés d’alliage d’argent.

Alliage du mercure avec les autres métaux : ayec 1’étain.

I. 286. a. Avec le plomb. Ibid. b. Voyeç A ll ia g e .

ALLOBROGES, (Géogr. ) leur pays. Suppl. IV. 10. a.

A LLOCUTION, médailles fur les allocutions. X. 251. 6.

452. a.

ALLODES, ( Jurifp. ) étymologie de ce mot. Suppl. III.

7 3^-6.

ALLODIALES, terres : voyer A lleu. Hommes allodiaux.

VIII. 280. a.

ALLONGE, lignifications & ufages de ce mot en marine.

I. 287. a. Dans le commerce, en menuiferie 8c taillanderie ,

& chez les bouchers. Ibid. b.

A llonge s des potenceaux, ( Rubann. ) leur defeription &

leur ufage. Allonges, pièces du métier de gaziér. I. 288. a.

ALLONGÉ, (en Géométrie) fphéroïde allongé ouapplati.

L 288. 6.

A l l o n g é , (Vénerie) allongée y moelle. (Anat.) I. 288. 6.

ALLONGER, terme de marine, d’eferime , de manege,

«des manufaéhires de foie & de laine. I. 288. 6.

A l l o n g e r , ( Marine ) d’où vient aux cordes la puiffance

de s’allonger fans fe rompre. Elafticité de cette puiffance.

Suppl. I. 314. 6. Une corde en allongeant perd- de fa circonférence.

Tous les différens cordages d’un vaiffeau ne

doivent pas être commis à un degré lemblable. Il y a de

l ’avantage à commettre beaucoup plus les cables, les grêlins,

les remorques, & généralement toutes les manoeuvres, dont

l ’allongement élaftique ou momentané n’eft point à redouter.

Obfervation à faire à cet égard pour les manoeuvres courantes.

Ibid. 315. a.

ALLUCHON, ou Alichon. (Mécan.) on donne ce nom

aux chevilles ou efpeces de dents dont on garnit les roues

dentelées dans les grandes machines. Deux fortes d’alluchons.

Leur ufage. Bois dont on les fait. Méthode pour fixer le

nombre d’alluchons dont un rouet ou un hériffon doit être

garni. Détermination de leur épaiffeur & de leur force.

Suppl. I. 315. 6. Celle de la forme. Ibid. 716. a. & de la longueur

qu’ils doivent avoir. Queue des alluchons. Ibid. b.

ALLUMÉ, ( Blafon ) ufages de ce mot. Supplément I.

316. 6.

ALLUMER, voye{ I g n it io n.

ALLURES du cheval, ( Maneg. ) Voyeç Pas , ENTREPAS,

T r o t , A m b le , G a l o p , T r a n q u e n a r d , & T r a in

rom p u . I. 289. 6.

A l l u r e s , voye[ force fujetUI. 305. <z, 6. Suppl. III. 396.

a y b. Allure froide. VII. 332. 6. Allures décrites.* VII. Vol.

des planch. article Manege, planch. I. & fuivantes.

j ALLUSION, ( Rhét. ) figure dé rhétorique. Deux ëipeces

d’allu fions. Obfervation générale fur les allufioris. I. 289. 6.

A l lu s i o n , (Belles-Lettr.) application perfonnelle d’un

trait de louange ou de blâme. Rien de plus odieux que la

Per^onnelle- La feule permife & honnête eft la latyre

générale des mauvaifes moeurs. C ’eft elle cependant qu’on

trouve moyen de rendre criminelle par la méthode des allu-

110ns. C eft une façon de nuire aufli baffe qu’elle eft commune ,

que d appliquer ainfi des traits qui, par eux-mêmes n’ont

nen de perfonnel pour faire un crime à l’écrivain de l’inten-

tlO-,ru!U0n ‘ foppofe. Rien de plus effrayant & de plus

nuifible, pour les lettres, que cette manie des allufioqs.

Suppl.' I. 317. a. Maniéré noble dont les gens en place

devroiënt répondre aux vils délateurs qui leur dénoncent les

traits de blâme qui peuvent les regarder. Ibid. 6.

Allufionsy elles font fréquentes dans les langues primitives

& dans le ftyle oriental. Ce goût d’allufibns le voit fur-tout

A L O 43

chez le peuple & chez les nations qui le forment. VIII. 89,6.

90. a. Voycç l’article ORIENTAUX.

ALLUVION, ( JuriJ'pr.) le droit romain metl’alluvion entre

les moyens légitimes a’acquérir. I. 289.6.

Æ I f l l ^^’1*paStîe* Mine de cinnabre dans cc

Malabar. I. 289. i. ram dc la <1«

| .ADMAGESTE.^yb-M. ) ouvrage fameux fur la ¡.iOIné.

trie & 1 aftronomie compofé par Ptolomée. Etym de ce

mot. Cet ouvrage ne contient que les obfervations des Grecs.

11 lut publié lous 1 empire d'Antonin & traduit d’arabe en

latin en 1230. Nouvel almagefte du P. Riccioli. I. 200. «.

- c"itenu de l’almageftede Ptplomée. i! 703

a. Catalogue d étoiles qu’on y trouve.raagsaP m Suppl. II. 260. a Cet AL-MAMOUN, (Hlfl. des Arabes. ) l’un des califes des

AALL MMAAMMOfiUtJNn ‘, cabfe Arabe. Proptaeri floionn o qrdur’iel' aSc c2o9r<d=- ae .à

Alphonfe perfécuté par fonfrere. XVI. 387. Î. Commenta

contribua au progrès des lettres & des ¿ ences. II. 233?

H V .^ 6 4 . t. Ses travaux pour perfefüonner l’ailrono^ie. I.

ALMANACH , (Aftron. ) diverfes étym. de ce mot I

290. a. Des prédifhons de l’aftrologie judiciaire répandues

H H CAÏHlnS aJ™anac1,K- Unlité de nos almanachs tfauiour-

ÜV r°yal ; ce qu il contient. Ibid. 6

Almanach y maniéré de le conftruire. II. 554.*. Almanachs

aftronomlqnes. Suppl. I. 66,. a. Suppl. H. Ü M E

»17. a , b. De quelques tables contenues dans les almanachs

aflronomtques de Vienne & de Berlin, voyer T a b le s . Abna-

TEMS i r 0mi2U?i n !S ’ CONNOISSANCE DES

tems. Almanach des Brammes. Suppl. IV 2to i

ALMANDINE (Hifl. nM. ) pTerre p rideufe. moins

eftmée que le rubis oriental. Les plus belles peuvent être

Al i 1 - P'“ 1’ “■ - - n “ — * f o u A. 2 0 1 . a .

ALMANZA, (GAgr. ) ville d’Efpagne. Viftoire remportée

p ô 'rm S 1 ® W 0ls> furI“ ^ o i s

dans ce

: quon

— m «c ici tipagnois, lur les i

oc les Portugais. Suppl. I. 317. 6.

ALMAZAN, ( Géogr.) ville d’Efpagne. Fauffe reliqu

y Va vifiter. Suppl. I. 317.6.

ALME1DE ÇGe’ogr.) viüe de Portugal. Obfervations fur

ce lieu. Suppl. I. 3*17.6.

ALMELO , ( Géogr. ) ville des provinces unies. Sa fituation

oc Ion commerce. Suppl. I. 317. b.

ALMERIE, ( Géogr. ) ville d’Efpagne. Produélions de fes

environs. Son éveche. Suppl. I. 217. 6

ALMICANTARATS , (AJlrrn.) ces cercles font par rapport

aux azimuts & a l’horizon, ce que font les parallèles nar

rapport aux méridiens & à l’équateur. Leur ufage. Méthode

pour trouver la déelmaifon d’une étoile & la haifteur du pôle

indépendamment lune de l’autre. I. 291 .a.

Almicahtarats, ou cercles de hauteur. II. 82?. 6 XI

906. a. • *

ALMISSA ÇGéogr. ) ville de la Dalmatie vénitienne.

Ublervations htilonques fur cette ville. Suppl. I „ 8 ,

ALM O X , ARISÎASGO, art. de l ’EuiÇclop/dSe, iifex

Almoxartfargo, droit qui fe perçoit en Efpagne. Ouviiee à

confulter. Officier prépofé à la perception de ce droit. Suppl L

318. a. 1 rr ’

ALMUGIM, ( Crit.facr. ) bois dontil eftparlé dansl’écri-

tUre m nature duquel les interprètes ne s’accordent

pas. III. 401. a.

ALNWiCK ( Géogr. ) ville d’Angleterre. Diverfes obfer-

vations fur ce lieu. Suppl. I. 318. a.

ALOÈS , ( Bot. ) cara&eres de ce genre de plante. I. 201. „ .

A lo e s , {Mat. médic.) aloès fuccotrin, hépatique &

caballin. Aloes en calebaffe ou des barbades. I. 191 £ L’iloès

contient beaucoup d’huile & de fel effemiel. Ses effets en

médecine. Comment il (but le préparer. Différentes préparations

d’aloès. Aloès rofat le plus ïimple & le feul d'ufage.

Pillules d’aloès lavé. Ibid. 292. a.

A loès , I Mat. médic. ) les trois efpeces d’aloès fe tirent

de la même plante. Subftances tirées de l’aloès par l’anaJyfe.

Suppl. 1. 318. a. Propriétés de ces fobftances. Examen critique

de quelques propofitions renfermées dans J’arricle Aloès de

l’Encyclopédie. Propriétés del’aloëspris en fobftanée. Maniéré

la plus fimple de féparer le partie gommeufe de la réfineufe.

Auteurs qui ont condamné i’üiàge de l’aloès. Ibid. 6.

Aloès, bois d’aloès. II. 307. 6. XV. 208.6. Aloès de Zoco-

tora. XVII. 720. b. Calambacs, calambours, fortes d’aloès.

XV. 212.6. II. ■339-1| Aloès d’Amérique, nommé Karata\

IX. 113. a. XVI. 387. a. Autre aloès nommé Catevala. SuppL

II.' 270. 6.

ALOGÏCjNS, (Hift. eccl. ) anciens hérétiques qui nioient

que Jefos-Umft fut le verbe éternel. On en rapporte l’origine

a Théodole de Byfance. I. 292. 6.

Alogiens y raifons qu’ils alléguoient contre la canonicité de

1 apocalypfe. I. 528. 4.

A LO I , ( Métall. ) Taloi eft à l’alliage, ce que l’efpece eft

au Senr® t ou comme alliage eft à mélange, I. 29 a. 6«