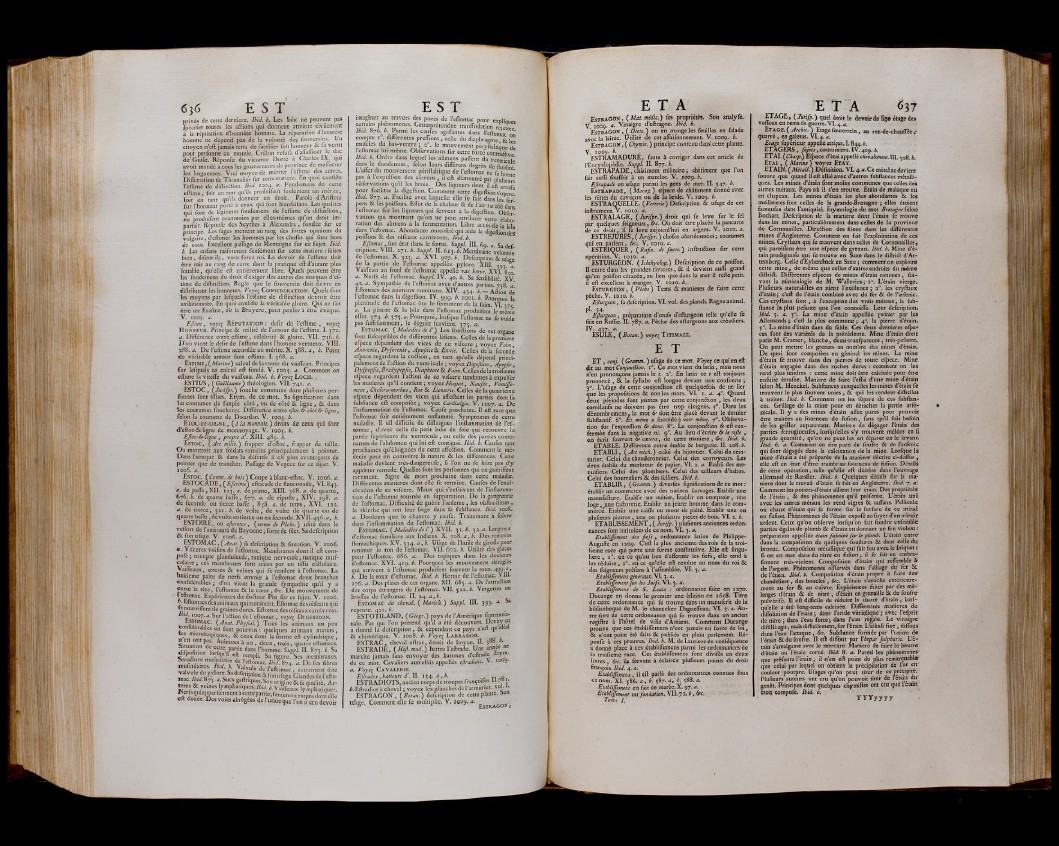

6 3 6 E S T

privés de cette derniere. lbid. b. Les loix ne peuvent pas

Spécifier toutes les allions qui donnent atteinte civilement

à la réputation d’honnête homme. La réputation d’honnêtè

homme ne dépend pas de la volonté de$ fotivernms. Un.

citoyen n’ell jamais tenu de facrifier fon honneur & fa vertu

pour perfonne au monde. Crillon rcfufa d’aflaffiner le duc

de'Guife. Réponfc du vicomte Dorté à Charles IX. qui

avoit mandé à tous les gouverneurs de province de maflacrer

les huguenots. Vrai moyen de mériter l’eftiin.e des autres.

Differtation de Thomafius fur cette matière. En quoi conhitc

l ’eftime de diftinilion. lbid. 1004. a. Fondemens de cette

eilime, foit en tant qu’ils produiferit feulement un mérite,

Toit en tant qu’ils donnent un droit. Parole d’Ariftote

fur l’honneur porté à ceux qui font bienfaifans. Les qualités

'qui font de légitimes fondemens de l’eilime de diftinilion,

ne produifent néanmoins par elles-mêmes qu’un droit imparfait.

Réponfc des Scythes à Alexandre, fondée fur ce

principe. Les fages mettent au rang des fottes opinions du

vulgaire, d’eftimer les hommes par les chofes qui font hors

de nous. Excellent partage de Montaigne fur ce fujet. lbid.

b. Les enfans raifonnent fenfément fur cette maticre ; faites

bien, difent-i!s, vous ferez roi. Le devoir de l’eftime doit

être mis au rang de ceux dont la pratique cft d’autant plus

louable, qu’elle eft entièrement libre. Quels peuvent être

les fondemens du droit d’exiger des autres des marques d’ef-

time de diftinilion. Regle que le fouverain doit iuivre en

dirtribuant les honneurs. Voye^ C o n s id é r a t io n . Quels font

les moyens par lefquels l’eftime de diftinilion devroit être

ambitionnée. En quoi confiftc la véritable gloire. Qui ne fait

être un Erafme, dit la Bruyère, peut pcnlcr à être évêque.

TV. 1005. a.

Eftime, voyeç RÉPUTATION : defir de l’eflime , voye^

H onneur. Principe 8c utilité de l’amour de l’eftimc. I. 371.

a. Différence entre eftime, célébrité & gloire. VII. 716. b.

D’où vient le defir de l’eftime dans l’homme vertueux. VIII.

¿88. a. De l’eftime accordée au mérite. X. 388. a, b. Point

de véritable amour fans eftime. I. 368. a.

Estime , ( Marine ) calcul de la route du vaiffcau. Principes

fur lefquels ce calcul eft fondé. V. 1005. a. Comment on

eftime la vîteffe du vaifteau. lbid. b. Voyez Lo ch . -

EST1US, | Guillaume •) théologien. VII. 741. a.

ESTOC, ( Jurifpr.) louche commune dont plufieurs personnes

font iffùes, Etym. de ce mot. Sa lignification dans

les coutumes de fimple côté, ou de côté 8c ligne, & dans

les coutumes foucheres. Différence entre eftoc 6* côté 6» ligne,

félon la.coutume de Dourdan. V. 1005. b.

Eto c -et-l ign e , (à la monnoie.) droits de ceux qui font

d’eftoc-&-ligne de monnoyage. V. 1003. b.

Eftoc-b-lignc , propre d . XIII. 489. b.

Estoc , ri miîit. ) frapper d’eftoc, frapper de taille.

On montroit aux foldats romains principalement à pointer.

Dans l’attaque 8c dans la défenfe il eft plus avantageux de

pointer que de trancher. Partage de Vegece fur ce fujet. V.

loo6. a.

Estoc. (Comm. de bois) Coupe à blanc-eftoc. V. 1006. a.

ESTOCADE, (E/crime) eftocadede flancooade, V I .843.

et. de parte,XII. 123. a. deprime, XIII. 168. a. de quarte,

'676. 6. de quarte baffe , 677. a. de ripofte, XIV. 298. a.

de fécondé ou tierce bafle , 858. a. de tems, XVI. 122.

a. de tierce, 321. b. de volte, de.volte de quarte ou de

quarte baffe, de volte en tierce ou en íeconde. X v il. 45 6.a , b.

ESTOIREj OU ajîerotcs , {terme de Pêche.) ufité dans le

Teflort de l’amirautc de Bayonne ; forte de filet. Sa defeription

oc fon ufage. V. 1006. a.

ESTOMAC, ( Anat. ) fa defeription 8c fituation. V. 1006.

«. Vifccres voifins de l’eftomac. Membranes dont il eft com- •

pofé ; tunique glanduleufc, tunique nerveufe, tunique mufi-

culaire | ces membranes font unies par un tiffu cellulaire.

Vaiffeaux, artères 8c veines qui fe rendent à l’eftomac. La

huitième paire de nerfs envoie à l’eftomac deux branches

confidérables ; d’où vient la grande fympathie qu’il y a

entre la tête, l’eftomac 8c le coeur, &c. Du mouvement de

A FftmaC' ®'xP^rie,}ces du doilcur Pitt fur ce fujet. V. 1006.

• Eftomacs des animaux qui ruminent. Eftomac des oifeaux qui

enournffent de graines dures. Eftomac desóifeauxearniveres.

ta. 1007.ii. Sur l’ailion de l ’eftomac, voye^ D igestion.

rn fÜiMu C' ( Anat. Phyfiol.) Tous les animaux un peu

£ ¡ " 2 e -Cn font Pourvus : quelques animaux marins ,

, & cf ux M la ¡orme eft cylindrique,

S l f e l l i l l l Ànimaux à un , deux, trois, quatre eftomacs.

ri fnnSnn loCrttV artle dans ^omme. Suppl. II. 873. b. Sa

i S J S e* W Û Sa figure5 ses mômliranS.

% f e s - Dc fa

n S .™ lymphanqucs. Jiu V lymphatiques,

eft douce. Des voies abrégées dc l’urine que Von a cm devoir

E S T

imaginer au travers des pores dc l’eftomac pour explicm-,

certams phénomènes. Cettctprétendue tranffudation rcie?tée

lbid. 876. ¿. Parmi les caules agiffantes dans l’eftonic on

compte m différentes preflions, celle du diaphragme &W

mufdes du bas-ventre ; 20. le mouvement péryftaltkme ¡1

1 eftomac lui-même. Obfervations fur cette force contraâiv7

lbid. b. Ordre dans lequel les alimens partent du ventricule

dans le duodénum, félon leurs différens degrés de fluidité

L’effet du mouvement périftaltique de l’eftomac ne fe boin

pas à l’expulfion des alimens, il eft démontré par plufieu«

obfervations qu’il les broie. Des liqueurs dont il eft arrof*

pour faciliter la digeftion. Comment cette digeftion s’opère*

lbid. 877. a. Facilité avec laquelle elle fe fait dans les fe/

pens 8c les portions. Effet de la chaleur 8c de l’air raréfié dans

l’eftomac fur les liqueurs qui fervent à la digeftion. Obfervations

qui montrent qu’on ne peut attribuer cette élaboration

des alimens à la fermentation. Libre accès de la bile

'dans l’cftomac. Abondante mucofité qui aide la digeftion de;

portions 8c des oifeaux carnivores, lbid. b.

Eftomac, fon état dans le foetus. Suppl. III. 69. a. Sa defeription.

VIII. 271. b. Suppl. II. 613. b. Membrane veloutée

de l’eftomac. X. 325. a. XVI. 907. b. Defeription 8c ufage

de la partie de l’cftomac appellee pylore. XIII. 303. a

Vaiffeau au fond de l’eftomac appellò vas breve. XVL 8<o*

a. Nerfs de l’eftomac. Suppl. IV. 40. b. Sa fenfibilité. XV.

42. a. Sympathie de l’cftomac avec d’autres parues. 738. à.

Eftomacs des animaux ruminans. XIV. 434. b. — Àition dé

l’eftomac dans la digeftion. IV. 999. b.io o i.b. Pourquoi la

plénitude de l’cftomac ôte le fentiment de la faim. VI. 37c.

a. La pituite 8c la bile dans l’eftomac produifent le même*

effet. 374. b. 373.n. Pourquoi, lorfque l’eftomac ne fe vuide

pas fuififamment, le dégoût furvient. 37e. a.

Estom a c. ( Maladies del") Les fonitions de cet organe

font fufceptibles de différentes léfions. Celles de la premiere

efpece dépendent des vices de ce vifeere ; voyez Faim,

Anorexie, Dyforexie, Apofitie 8c Envie. Celles de la feconde

efpece regardent la coilion , en tant. qu’ellè dépend principalement

de l’ailion du ventricule j voyez Digeftion, Apepfte,

Dyfpepfte, Bradypepfte, Diaphtore 8c Faim. Celles de la troifieme

efpece regardent l’ailiori de ce vifeere tendantes à expulfer

les matières qu’il contient ; voyez Hoquet, Naufèe, Vomijfc-

ment, Cholera-morbus, Rot 8c Lienterie. Celles de la quatrième

efpece dépendent des vices qui affeilent les parties dont fa

fubftance eft compofée ; voyez Cardialgie, y. 1007. a. De

l’inflammation de l’eftomac. Caufe prochaine. Il eft rare que

l’eftomac foit entièrement enflammé. Symptômes dc cette

maladie. Il eft difficile de diftinguer l’inflammation de l’cfr

tomac, d’avec celle du petit lobe du foie qui recouvre la

partie fupérieurc du ventricule, ou celle des parties conte?

nantes de l’abdomen qui lui eft contigue, lbid. b. Caufes tant

prochaines qu’éloignées de cettè affeilion. Comment le médecin

peut en connoitre la nature 8c les différences. Cette

maladie devient trés-dangereufe, fi l’on ne fe hâte pas d’y

apporter rcmede. Quelles font les pèrfonnes qui en guériffent

rarement. Signe de mort prochaine dans cette maladie.

Différentes maniérés dont elle fe termine. Caufes de l’exul-

cération de ce vifeere. Maux qui s’enfuivent de rinfiamma-:

tion de l’eftomac tournée en fuppuration. De la gangrenne

dc l’eftomac. Difficulté de guérir l’oedcme, les obftruilions,

le skirrhe qui ont leur fiege dans fa fubftance. lbid. 1008.

a. Douleurs que le chancre y caufe. Traitement à fuivré

dans l’inflammation de l’eftomac. lbid. b.

E stomac. (Maladiesde /') XVII. 31. b. 32.a. Langueur

d’eftomac familière aux Indiens. X. 708. a, b. Des remedes

ftomachiqucs. XV. 534. a,b. Ufage de l’huile de girofle pour

ranimer le ton de l’cftomac. VIL 672.. b. Utilité des glaces

pour l’eftomac. 686. a. Des topiques dans les douleurs

d’eftomac. XVI. 419. b. Pourquoi les mouvemens déréglés

qui arrivent à l’eftomac produifent fouvent la toux. 499:*»

b. De la toux d’eftomac. ibid. b. Hernie de l’eftomac. VIII.

176. a. Des plaies de cet organe. XII. 685. a. De l’attrailion

des corps étrangers de l’eftomac. VII. 522. b. Vergettes ou

broffes de l’eftomac. II. 24. a , b.

E s tom a c du cheval. ( Marèch.) Suppl. IH. 393. !• f|J

rupture. 421. b. •

ESTOTILAND, ( Géogr. ) pays de l’Amérique feptcntrio-

nale. Par qui l’on prétend qu il a été découvert. D a vh y en

a donné la defeription, 8c cependant ce pays n’eft qu’idéal

8c chimérique. V. 1008. b. Voye[ L a br a d o r .

ESTRAÔ, cheval eftrac, étroit dc boyau. IL 3° ,

ESTRADE, ( Hift.mod.) battre l’eftrade. Une armée ne

marche jamais fans envoyer des batteurs d’eftrade. Etym.

de ce mot. Cavaliers autrefois appcllés eftradiotf. V. 1009.

a. Voye^ CAVALERIE.

Eftrades, batteurs d\ II. 134. a, b. „

ESTRADIOTS, ancien corps dc troupes françoifes. u.70 j*

é.'Eftradiot à cheval ; voyez les planches dc l’armurier. v0 ■ *

ESTRAGON, ( Botan.) defeription de cette plante.

ufage. Comment elle fe multiplie. V. 1009. a. .

0 E s t r a g o n t

E T A

E s tra g on , ( Mat.mèdic.) fes propriétés. Son analyfe.

V. 1009. Vinaigre iefiragon. M l.

E s t r a g o n , (Diete.) on en mange les feuilles en falade

avec la laitue. Utilité ae cet affaifonnement. V. 1009. b.

E s t r a g o n , ( Chymie. ) principe contenu dans' cette plante.

V. 1009. é.

ESTRAMADURE, faute à corriger dans cet article de

l’Encyclopédie. Suppl. II. 877. b.

ESTRAPADE, châtiment militaire ; châtiment que l’on

fait aufli fouffrir à un matelot. V. 1009. b.

Eftrapade en ufage parmi les gens de mer. II. 547. ^

Estr apad e , ( Maneg.) efpece de châtiment donné avec

les rênes du caveçon ou de la bride. V. 1009. b.

ESTRAQUELLE. ( Verrerie) Defeription 8c ufage de cet

inftrument. V. 10x0. a.

ESTRALAGE, (Jurifpr.) droit qui fe leve fur le fel

par quelques feigneurs, &c. Où doit être placée la pancarte

de ce droit, il le leve aujourd’hui en argent. V. xoxo. a.

ESTREJURES , ( Jurifpr. ) chofes abandonnées ; coutumes

qui en parlent, &ct V. 1010. a.

ESTRIQUER, (Rafin. de fucre.) inftruilion fur cette

opération. V. 1010. a.

ESTURGEON. ( Ichthyolog.) Defeription de ce portion.

11 entre dans les grandes rivieres, 8c il devient aufli grand

qu’un portion cétacée,au lieu que dans la mer il rèfte petit,

il eft excellent à manger. ,V. 1010. b.

Esturgeon, (Pêche) Tems 8c manières de faire cette

pêche. V. xoxo. b.

Eflurgeon, fa defeription. VI. vol. des planch. Regne animal,

pl. 54.

Efturgeon, préparation d’oeufs d’eftqrgeon telle qu’elle fe

fait en Ruftie. IL 787. a. Pêche des eflurgeons aux créadiers.

ÊsD Ë e , (Botan.) voye[ T it im a le ,

E T

E T , conj. ( Gramm. ) ufage de ce mot. Voye^ ce qui en eft

dit au mot Conjonftion. x°. Ce mot vient du Latin, mais nous

n’en prononçons jamais le t. 20. En latin ce t eft toujours

prononcé, 8c la fyllabc eft longue devant une confonne 3

30. L’ufage de cette conjonâion eft quelquefois de ne lier

ue les propofidons 8c non les mots. VI. 1. a. 40. Quand

eux périoues font jointes par cette conjonâion , les deux

corrélatifs ne doivent pas être trop éloignés. 5®. Dans les

dénombremens, le mot & doit être placé devant le dernier

fubftantif. 6°. Et même a fuccédé à voir même. 70. Obferva-

tion fur l’expreffion & donc. 8®. La conjonâion 6» êft renfermée

dans la négative ni. 90. Au lieu d’écrire 6» le refte ,

on écrit fouvent 6* cattera, de cette maniéré, &c. lbid. b.

ETABLE. Différence entre étable 8c bergerie. II. 208. b.

ETABLI, ( Art méch. ) celui du bijoutier. Celui du cein-

turier. Celui du chauderonnier. Celui des corroyeurs. Les

deux établis du marbreur de papier. VI. 2. a. Etabli des me-

nuifiers. Celui des plombiers. Celui des tailleurs d’habits.

Celui des bourreliers 8c des fclliers. Ibid. b.

ETABLIR, (Gramm. ) diverfes lignifications de ce mot :

établir un commerce avec des nations fauvages. Etablir une

manufaâure. Etablir un métier, Etablir un comptoir, Une

loge, une faâorerie. Etablir un jeune homme dans le commerce.

Etablir une caiffe ou mont dc piété. Etablir une ou

plufieurs pierres, une ou plufieurs pièces de bois. VI. 2. b.

ETABLISSEMENT, ( Jurifp. ) plufieurs anciennes ordonnances

font intitulées de ce nom. VI. 3. a.

Etabliffement des fiefs, ordonnance latine de Philippe-

Augufte en 1209. Ceft la plus ancienne des rois de la troi-

ficme race qui porte une forme conftitutive. Elle eft fineu-

liere, i°. en ce qu’au lieu d’affermir les fiefs, elle tend à

les réduire, 20. en ce qu’elle eft rendue au nom du roi 8c

des feigneurs préfens à l’affemblée. VI. 3. a.

Etabliffemens gêner aux.V\. 3. a.

Etabliffement fur les Juifs. VI; 3. a.

Etabliffemens de S. Louis : ordonnance faite en 1270.

Ducange en donna le premier une édition en 1658. Titre

de cette ordonnance qui fé trouve dans un manuferit de la

bibliothèque de M. le chancelier Dagueffeau. VI. 3. a. Antre

titre de cette ordonnance qui fe trouve dans un ancien

regiftre à l’hôtel de ville d’Amiens. Comment Ducange

prouve que ces établiffemens n’ont jamais eu force de loi,

8c n’ont point été faits 8c publiés en plein parlement. Réponfc

à ces preuves. Ibid. b. M. dc Lauriere en coiiféquence

a donné place à ces établiffemens parmi les ordonnances dc

la troifieihe race. Ces établiffemens font divifés en deüx

livres, &c. ils fervent à éclaircir plufieurs points du droit

françois. Ibid. 4. a.

Etabliffemens y il eft parlé des ordonnances connues fous

ce nom. XI. 586. a , b. 587. a, b. 588. a.

Etabliffement en fait de marée. X. 97. a.

Etabliffement ou fondation. VIL 72. by&c.

T ortie l f

E T A 637

ETAGE, (Jurifp.) quel étoit le devoir de lige étage des

vaflaux en tems de guerre. VL 4. a.

E t a g e . ( Architi) Etage fouterrein, au rez-de-chaufféey

quarré , en galetas. VI. 4. a.

Etage fupérieur appellò attique. 1. 844. b.

ETAGERS, fujets, coutumiers. IV. 419. b.

ETAL (Charp.) Efpece d’étai appellò chevalement.Hl. 308. b.

Eta i , ( Marine ) v o yez Et a y.

. ETAIN. ( Métall.) Définition. VI. 4. a. Ce métal ne devient

fonore que quand il eft allié avec d’autres fubftances métalliques.

Les mines d’étain font moins communes que celles des

autres métaux. Pays où il s’en trouve. Etain de malaque ou

en chapeau. Les mines d’étain les plus abondantes 8c les

meilleures font celles de la grande-Brcragne ; elles étoient

fameufes dans l’antiquité. Etymologie- du mot Bretagne felort

Bocharr. Defeription de h maniere dont l’étain fe trouve

dans les mines, particulièrement dans celles de la province

de Cornouailles. Dircélion des filons dans les différentes

mines d’Angleterre. Comment on fait l’exploitation de ces

mines. Cryftaux qui fe trouvent dans celles de Cornouailles,

qui paroiffent être une efpece de grenats, lbid. b. Mine d’étain

prodigieufe qui fe trouve en Saxe dans le diftriâ d’At-

temberg. Celle d Eybenftock en Saxe 3 comment on exploite

cette mine, de même que celles d’autres endroits du même

diftriâ. Différentes efpeces de mines d’étain connues, ’ fui-

vant la minéralogie de M. Wallerius; x°. L’étain vierge.

Plufieurs naturalilles en nient l’exiftence ; 20. les cryftaux

d’étain ; c’eft de l’étain combiné avec du fer 8c de l’anenic.

Ces cryftaux font, à l’exception dés vrais métaux, la fubftance

la plus pefante que l’on connoiffe. Leur defeription.

lbid. 3. a. 3°. La mine d’étain appellée quitter par les

Allemands i c’eft la plus commune ; 40. la pierre d’étain.

30. La mine d’étain dans du fable. Ces deux aernieres efpeces

font des variétés de la précédente. Mine d’étain dont

parle M. Cramer, blanche, demi-tranfparente, très-pefante.

On peut mettre les grenats au nombre des mines d’étain.

De quoi font compofées en général les mines. La mine

d’étain fe trouve dans des pierres de toute efpece. Mine

d’étain engagée dans des roches dures : comment on les

rend plus tendres : cette mine doit être calcinée pour être

enfuite écrafée. Maniere de faire l’effai d’une mine d’étain

félon- M. Henckel. Subftances auxquelles les mines d’étain fe

trouvent le plus fouvent unies, 8c qui les' rendent difficiles

à traiter, lbid. b. Comment on les fépare de ces fubftances.

Grillage de la mine pour en détacher la partie arfé-

nicale. Il y a des mines d’étain affez pures pour pouvoir

être traitées au fourneau de fùfion, fans qu’il foit befoin

de les griller auparavant. Maniere de dégager l’étain des

parties ferrugineufes, lorfqu’cllcs s’y trouvent mêlées en fi

grande quantité, qu’on ne peut les en féparer en le layanr.

lbid. 6. a. Commenr on tire parti du foufre 8c de l’arfenic

qui font dégagés dans la calcination de la mine. Lorfque la

mine d’étain a été préparée de la maniere décrite ci-deffùs ,

elle eft en état d’être traitée au fourneau de fufion. Détails

de cette opération, telle qu’elle eft décrire dans l’ouvrage

allemand de Roesfler. lbid. b. Quelques détails fur la' maniere

dont le travail d’étain fé fait en Angleterre. Ibid. 7.- ai

Comment les potiers-d’étain allient leur étain. Des propriétés

de l’étain , & des phénomènes qu’il préfente. Lérdih uni

avec les autres métaux les rend aigres 8c caffans. Pellicule

ou chaux d’étain qui fe forme fur la furface de ce métal

en fufion. Phénomènes de l’étain expofé au foyer d’un miroir

ardent. Ceux qu’on obferve lorfqu’on fait fondre enfemble

parties égales de plomb 8c d’étain en donnant un feu violent:

préparation appellée étain fulminé fur le plomb. L’étain entre1

dans la compofirion de quelques - foudures 8c dans celle du

bronze. Compofition métallique qui fait feu avec le briquet r

fi on en met dans du nitre en fufion, il fe fait un embra-

fement très-violent. Compofition d’étain qui reffetnble à-

de l’argent. Phénomènes oofervés dans l’alliage du fer 8c

de l’étain. lbid. b. Compofition d’étain propre à faire de»'

chandeliers, des boucles, bc. L’étain s’attache extérieurement

au fer 8c au cuivre. Expériences faites par des mélanges

d’étain 8c de nitre, d’étain en grenaille 8c de foufre-

pulvérifé. Il eft difficile de réduire la chaux d'étain , lorfu’elle

a été lohg-tems calcinée. Différentés matiieres de

iffolution de l’étain; dans l’acide vitrioliqüô; avèc l’efprit

de nitre ; dans l’eau forte; dans l’eau régale. Le vinaigre’

diftillé agit, mais difficilement, fu v l’étain. L’alkali fixe, diffous'

dans l’eau l’attaque, &c. Subftance formée par l’union de

l’étain 8c du fourre. Il eft diffóùt par l'kepdr fulphuris. L’étain

s’amalgame avec le mercure. Maniere de faire le-beurre

d’étain ou l’érain corné. Ibid. 8. a. Parmi les phénomènes'

que préfente l’étain, il n’en eft point de plus remarquable

qtié celui par lequel on Obtient la précipitation' de lor en'

couleur pourpre. Ufages qu’on peut tirer de ce précipité.

Plufieurs auteurs ont cru qu’on pouvoit tirer de 1 étain aü'

genêt. Principes dont quelques chymiftes ont cru que 1 étain'

etoit compofé. lbid. b. ..

Y Y Y y y y y